|

Category:

Зарубежное Првославие

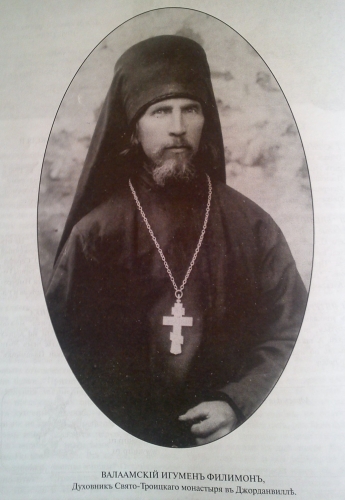

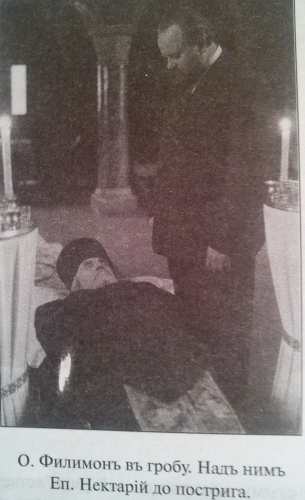

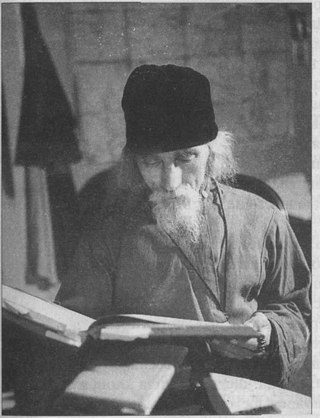

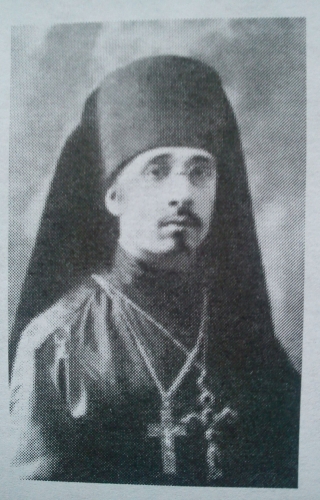

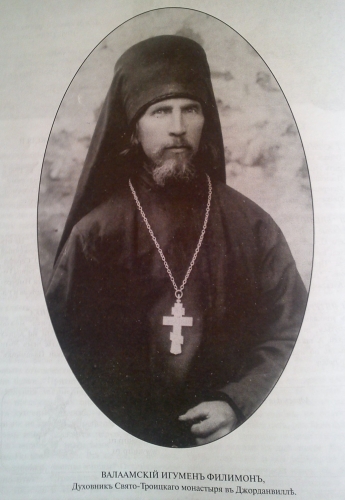

Изгнанник Валаамский Игумен Филимон (Никитин)

Судьбы Валаамской братии в изгнании

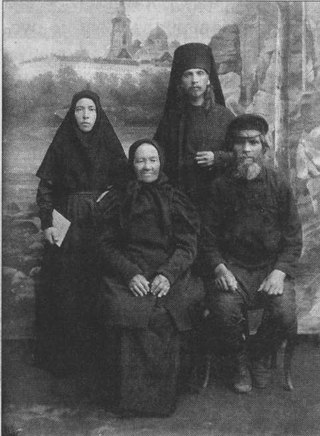

Будущий игумен Филимон родился в благочестивой крестьянской семье, проживавшей на севере России, в Олонецкой губернии, в пяти днях пешего пути от Валаама. О родителях его известно следующее: отца звали Филимон Савельевич Никитин, он родился в 1845 году, мирно скончался 26 января 1922 года. Мать звали Матрена Андреевна, родилась она в 1838 году, а скончалась 19 марта 1929 года. У четы Никитиных было двое детей: дочь Анастасия и сын Феопемт (будущий игумен Филимон). Феопемт был младшим ребенком в семье, он родился в 1880 году. Еще до рождения детей, матери во сне была открыта их будущая судьба. Снилось ей, что по озеру вдали плывут два лебедя. Ей от этого сделалось грустно, ибо те лебеди были её, и она их упустила. Первоначально мать горевала, думая, что этот сон предвещает смерть будущих детей. Но оказалось, что в этом вещем сне ей было открыто не о физической смерти ея детей, а о смерти их для этого суетного мира. Смысл сна стал окончательно ясен, когда, повзрослев, Анастасия и Феопемт ушли в мо¬настырь.

Конечно, в таком выборе детей была большая заслуга семьи. Родители воспитывали детей в благочестии. И это несмотря на то, что отец был совсем неграмотный, а мать — малограмотная. По церковным книгам получили ные Феопемт и Анастасия первые уроки чтения. Потом добрые господа-помещики взяли в свой дом Феопемта и Анастасию, вместе с другими деревенскими ребятишками, учиться грамоте, наукам и искусствам. Благодаря этим барским урокам Феопемт на всю ЖИЗНЬ полюбил искусство, особенно поэзию и живопись.

Первые впечатления о монастырской жизни Феопемт и Анастасия получили в паломничествах по северным монастырям, в которые время от времени отправлялась вся семья Никитиных. Вскоре Феопемт отправил¬ся на Валаам, а Анастасия поступила послушницей в Поданский женский монастырь, находившийся в Лодейно-польском уезде Олонецкой губернии, неподалеку от Александро-Свирского монастыря. Там она приняла постриг в мантию с именем Авксентия. В Поданском монастырь перебралась жить и мать, после того, как отец скончался. Отца погребли недалеко от Поданского монастыря, в Люгавичах. Через несколько лет отошла ко Господу и мать, которую погребли в Подане у церкви. Монахиня Авксентия подвизалась в этом монастыре до его закрытия, в конце 30-хъ годов. Потом, когда в монастыре поселили несколько семей, назвав это коммуной, она вместе с другими монахинями жила рядом с монастырем, при кладбище. Как сложилась жизнь монахини Авксентии после 1930-го года — неизвестно. Однако, можно предположить, что она либо вскоре скончалась, т. к. здоровье ея было крайне слабым, либо была арестована, и возможно расстреляна, ибо к советской безбожной власти относилась как к власти антихристовой по духу. Последний её завет брату на Валааме был таким: «Братец... прошу, держись малого общества, большое слишком для своих выгод живет, а не для души... это малое общество истинно верных христиан, а другие все соединятся в одну религию мнимо православную; к тому большому широкому обществу не соединяйся». Умонастроение игумена Филимон было сродно взглядам сестры, он действительно старался жить, ни в чем не отступая от Святого Православия. Но расскажем о его иноческом пути по-порядку.

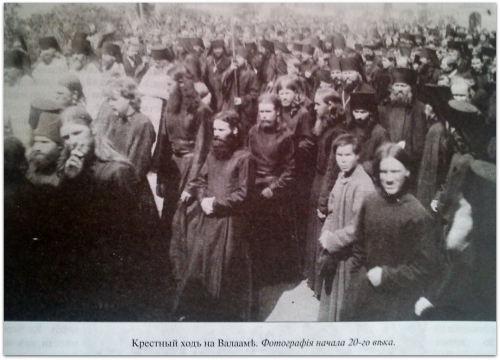

На Валаам Феопемт попал двадцатитрехлетним юношей (по данным архим. Константина /Зайцева/ Феопемту было тогда восемнадцать лет). Промысел Божий привлек Феопемта в монастырь через художника Иванова, путешествовавшего по Северу и обратившего внимание на даровитого крестьянского юношу. Иванов посоветовал Феопемту отправиться на Валаам учиться живописи в тамошней иконописной мастерской. И вот, невольный паломник, получив родительское благословение, пешком отправился на Валаам, как думалось тогда — ради ремесла, а оказалось ради монашества. Серебром снегов, — по словам игум. Филимона, — встретила его пустынная валаамская обитель. И в первый же день Феопемт понял, что отныне эта святая обитель станет его родным домом. Конечно, враг озлобился на юного паломника и обрушил на него бурю противных помыслов и сомнений, но Господь не оставил Феопемта. 7 марта 1903 г. он был принят в обитель трудником и начал трудиться в живописной мастерской и на общих послушаниях. 21 июня 1910 г. его зачислили в послушники. Через четыре года искуса, 9 августа 1914 г., послушник Феопемт был пострижен в монашество, с наречением имени Филимон, в честь апостола Филимон. 12 июля 1923 г. о. Филимона рукоположили во иеродиакона.

Так бы и протекала далее размеренная жизнь валаамского инока, но тут, по попущению Божию, разрази¬лась «новопасхальная» смута. Иеродиакон Филимон бесстрашно встал в ряды исповедников Православия. Итог известен: вместе с другими старостильниками его в 1926 г. выслали из монастыря, после чего они перебрались в Сербию по приглашению Сербской Церкви и Русского Зарубежного Архиерейского Синода.

7 января 1927 года митрополит Варнава (впоследствии сербский патриарх) рукоположил иеродиакона Филимона во иеромонаха. Первоначально валаамцы-изгнанники были размещены в одном монастыре, но постепенно их стали рассылать в разные концы страны. Отец Филимон попал служить на приход, но уже в 1928 году Господь привел его в селение Ладомирово, на Карпаты (Чехословакия), в монашеское братство преп. Иова Почаевскаго. С этого момента начинается важнейший период жизни о. Филимона — период его духовнического служения. В Ладомирово ему вскоре поручили быть духовником братии; духовником мирян был иером. Савва (Струве).

Помимо духовничества отец Филимон нес трудоемкое и от-ветственное послушание брошюровщика. Иовлевское братство под руководством архимандрита Виталия (Максименко) занималось миссионерской издательской деятельностью: печатались периодические издания, церковные календари, молитвословы и прочее. Работы у брошюровщика всегда хватало. По воспоминаниям митрополита Лавра (тогда юного трудника, а потом послушника обители) отцу Филимону приходилось носить напечатанные листы из типографии в трапезную, и там их вручную фальцевать (складывать), так как специального помещения для брошюровочной не было.

Отца Филимона любила вся иноческая братия, любили его и животные. Кот Серко так привязался к отцу Фи¬лимону, который его ежедневно кормил, что после отъезда братии из Ладомирово, скончался не перенеся разлуки с любимым хозяином.

Кроме прочего, отцу Филимону было благословлено заниматься отчиткой бесноватых, которые в то смутное время приезжали в монастырь. Владыка Лавр вспоминает, что однажды привезли мальчика лет двенадцати, которого во сне нечистая сила подкидывала так, что он часто падал на пол и сильно ударялся. По милости Божией, после чина изгнания бесов, проведенного отцом Филимоном, мальчик исцелился от беснования. Было множество и других подобных случаев не только в Ладомирово, но и в Джорданвилле, ку¬да после Второй мировой войны перебралось Иовлевское братство и где о. Филимон продолжал нести духовническое послушание.

По дороге из Ладомирово в Америку братство скиталось по Европе. В Германии, куда братство прибыло перед окончанием Второй Мировой войны, был такой чудесный случай: в дом, где находились монахи летел снаряд, но отец Филимон успел перекрестить его и снаряд пролетел мимо.

Полтора года братство жило в Женеве. Там отец Филимон помогал монахам-поварам, он кипятил несколько раз в день самовар, т. к. горячей воды не было. Кипятил он самовар и для чаепития братии и, конечно же, вспоминал при этом родной Валаам, где чаепитие за самоваром, сопровождаемое душеполезной беседой, было излюбленным утешением иноков.

Далее путь ладомировскаго братства лежал из Европы в Америку. Когда иноки, с их небогатым скарбом, погрузились на пароход и началось путешествие через океан, отец Филимон очень этому радовался, вспоминая свою жизнь «на ладожских водах». Но в пу¬ти старец не избежал морской болезни и сильно от неё страдал. По прибытии на американский берег в 1946 году, отцов Филимона и Антония (Ямщикова) первыми из братии доставили в Джорданвилль, так как они сопровождали мощи св. Иоанна Крестителя, преп. Иова Почаевского, святых Киево-Печерских Чудотворцев.

В Джорданвилле, где Иовлевское братство слилось с немногочисленной братией Свято-Троицкого монастыря, жизнь иноков вошла в свое обычное русло. Несмотря на преклонный возраст, отец Филимон участвовал в общих трудовых послушаниях: на постройке храма, на огородных работах, а также по-прежнему нес обязанности брошюровщика и братского духовника. Духовное окормление отца Филимона было особым, как свидетельствуют его духовные чада, ему удалось создать единую «покаянную семью» и руководствовать своих духовных чад по примеру духовников древности. Как вспоминал архимандрит Нектарий (Чернобыль), почитаемый духовник Елеонского монастыря в Святой Земле, — отец Филимон назначал многим монахам в качестве келейного прави¬ла чтение «пятисотницы» и это считалось в порядке вещей. (Пятисотница — это чтение по четкам: 300 - Иисусовыхъ молитв, 100 — Богородице, 50 - Ангелу-Хранителю, 50 — всем святым). Сам же отец Филимон помимо этого ежедневно вычитывал валаамское иноческое правило — трехканонник с акафистом Пресвятой Богородице. Часто по ночам в его келье горел свет, так как отец Филимон вставал на молитву по Валаамскому уставу в три часа ночи. Занимался отец Филимон и деланием умной молитвы. И, по милости Божией, его мо¬нашеское делание было вознаграждено Господом — отец Филимон, по его собственному признанию, сподобился состояния Божественной прохлады, он стоял как бы вне огня страстей.

Архимандрит Сергий (Ромберг) рассказывал, что в Джорданвилле обычно пищу готовили очень просто, но как-то на праздник приготовили вкусные яства, и вот, он обратил внимание на то, что отец Филимон все солит и солит свою пищу. Отец Сергий никак не мог понять: зачем столько соли. А потом понял в чем дело: отец Филимон после того, как кончил солить, попробовал пищу, убедился, что она достаточно пересолена, чтобы стать почти несъедобной, и тогда начал есть, смиряя себя.

Одна прихожанка исповедовалась у отца Филимона и потом очень удивлялась, говоря: «Ну, откуда он знает мои грехи, которые никто не мог знать, а он их прямо назвал».

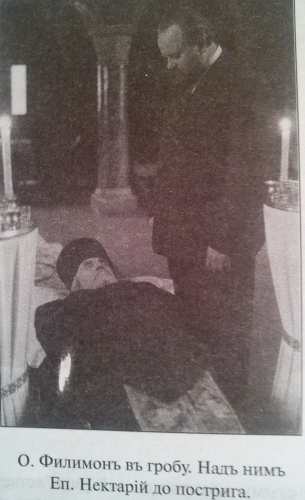

Здоровье отца Филимона было сильно подорвано все- жизненным недосыпанием, трудами и бдениями. Но перед смертью он не болел долго. Ходил до самой смерти. Скончался он от рака горла 5/18 апреля 1953 года. Причем предсказал, что когда он будет умирать, снег будет, как на дорогом для него острове Валааме. И хотя на дворе была уже весна, во время погребения игумена Филимона чистые белые хлопья снега закружились над монастырем, как бы приветствуя душу отца Филимона. Отец Филимон телом покинул Свято-Троицкую обитель, но присутствие его чув¬ствуется и сегодня... Вот в храме, на аналое, лежит ковчег с мощами св. Иоанна Предтечи, а икона на ковчеге — письма отца Филимона. В правой исповедальне монастырского храма теплится лампада пред иконой апостола Филимона, в память игумена Филимона, первого джорданвилльскаго духовника, носившего имя сего свя¬того апостола. А под алтарем, в крипте, горит другая лампада, освещая два деревянных надгробия над местом погребения игумена Филимона и архиепископа Аверкия (Таушева). Скрипнет дверь крипты, войдет внутрь инок, семинарист или паломник, перекрестится, припадет к дорогим сердцу надгробиям, помолится о упокоении душ приснопамятных наставников и сразу станет светлей на душе. Верно и они молятся за нас, и Господь внемлет их молитвам

П.С.

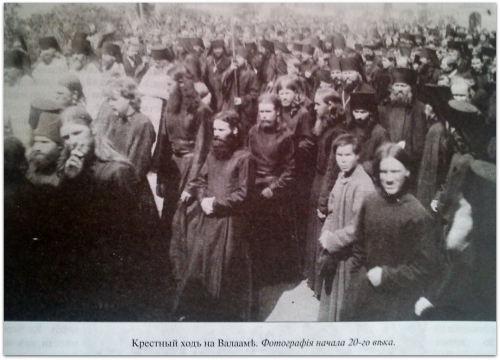

Фотографии из журнала "Русский Паломник" # 50

|

|

Category:

Зарубежное Првославие

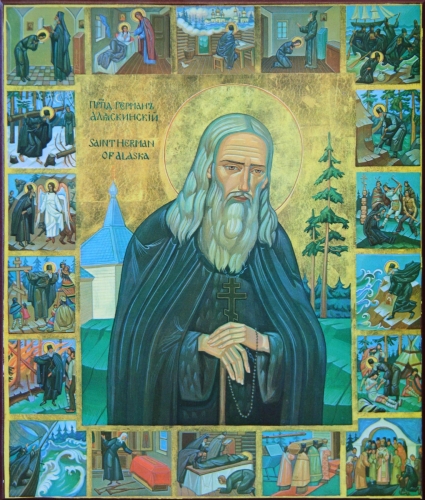

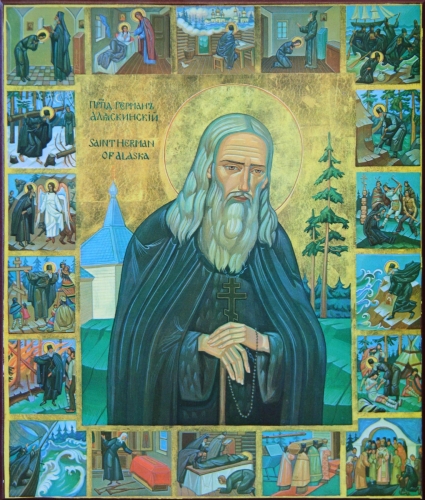

Заветы преподобного Германа Аляскинского.

1. Имей созидательную веру!

«Истинного христианина делают вера и любовь ко Христу. Грехи наши нимало христианину не препятствуют по слову Самого Спасителя. Он изволил сказать: «Не праведных пришел я призвать, но грешных спасти»; «радость бывает на небе об одном кающемся больше, нежели о девяносто девяти праведниках». Так же и блуднице, прикасающейся к Его ногам, изволил сказать: «Имеющему любовь многий долг прощается, а с неимеющего любви и малый взыскивается». Такими рассуждениями христианин должен приводить себя в надежду и радость, и отнюдь не предаваться отчаянию».

2. Веди непрестанную брань!

«Мы не в морских волнах обуреваемся, но среди прелестного и многомятежного мира страдаем и скитаемся, по апостольскому слову. Хотя и не имеем той благодати, которую имели святые апостолы, но сражение наше к тем же бесплотным началам и властем, к миродержителем века сего, к духовом злобы поднебесным, которые всех путешественников к небесному отечеству стараются перехватить, удержать и не допустить. По слова св. апостола Петра «противник наш диавол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить». Грех, любящему Богу, ничто иное как стрела от неприятеля на поле брани».

3. Имей цель жизни!

«Истинный христианин есть воин, пробирающийся сквозь полки невидимого врага к небесному своему отечеству. Пустые желания века сего удаляют от отечества небесного. Любовь к ним и привычка одевают нашу душу как будто в гнусное платье. Оно названо апостолами «внешним человеком». Мы, странствуя в путешествии этой земной жизни, призывая Бога в помощь, должны гнусности той совлекаться и одеваться в новые желания, в новую любовь будущего века, и через то узнавать наше к небесному отечеству или приближение или удаление. Но скоро это сделать невозможно, а должно следовать примеру больных, которые, желая любезного им здоровья, не оставляют изыскивать средства для излечения себя».

|

|

Category:

Зарубежное Првославие

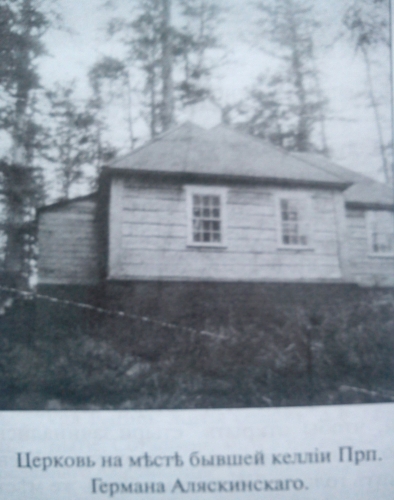

Светлой памяти Архимандрита Герасима (Шмальца)Отец Герасим (в миру Шмальц) родился в Алексине в 1888 г, архимандрит Ново-Валаамского монастыря в Северной Америке, миссионер -пастырь среди алеутов. Юный мессионер О. Герасим Шмальц прибыл на Аляску вскоре после прославления Прпд. Серафима Саровского, ещё мало известного в далекой забытой Аляске, и был назначен пастырем в поселке Афогнак близ Елового острова, где почил в святости современник прпд. Серафима, смиренный монах Герман, упокоившийся там 15 ноября 1836 года. Отец Герасим, ещё будучи в Свято-Тихоновской Пустыни Калужской губернии, очень почитал прпд. Серафима и сетовал, что мало почитают его любимого святого Серафима. Слишком новым казался прпд. Серафим захолустным алеутам, искренно верующим в своей простоте.

Однажды прибегают они к о. Герасиму за помощью: от какой-то желудочной болезни в невыносимых мучениях умирал алеут-рыбак, окруженный женой, и многими малыми детьми, почти уже сиротами. Докторов на острове не было, существенной медицинской помощи некому было оказать, и глубоко верующий страдалец, глядя смерти в глаза, уже не мог больше просить помощи у о. Герасима, который стоял рядом и молчал. И тут вырвалось у о. Герасима из сердца молитва к новоявленному небесному помощнику и он, нагнувшись ближе к больному, с верой сказал умирающему, чтобы он обратился с молитвой к прпд. Серафиму. Тот, ухватившись за соломинку, поданную о. Герасимом, от всей страждущей души с искренней верой взмолился угоднику Божию вместе с о. Герасимом под вопли детских голосов, — и был услышан прпд. Серафимом на расстоянии в половину вселенной. Вера молодого алеута почти моментально воздвигла его со смертного одра, боль исчезла и вскоре он встал с постели. Детские слёзы безутешного горя превратились в слезы радости, и весть о чуде прпд. Серафима разнеслась по всем островам Аляски. Отец Герасим поступил послушником в Св. -Тихоновскую пустынь в 1906 г., когда ему еще не исполнилось восемнадцати лет. В 1915 г. он прибыл в Америку и был пострижен в монахи 24 апреля 1915 г., а 12/25 октября того же года был посвящен в иеромонаха. В августе 1916 г. он был направлен в Ситку на Аляске, а в ноябре назначен священником Афогнакского прихода. Впервые он посетил Новый Валаам в мае 1927 г. Позже он по своему выбору проживал в селении Узинки на Еловом острове.

В 1935 г. у него было видение: преп. Герман звонил в пасхальные колокола и звал его на Новый Валаам. Отец Герасим, вскоре, переселился на Новый Валаам, а в 1936 г. жители селения Узинки выстроили для него там крошечный домик.

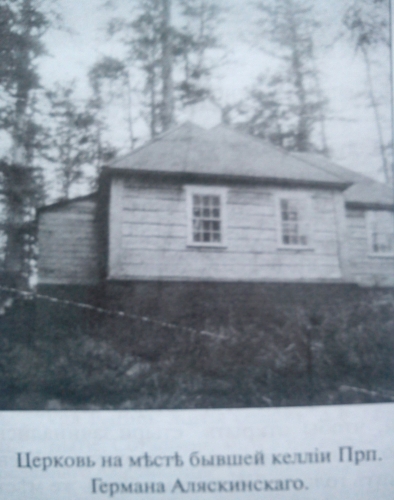

На месте келии преп. Германа была построена часовенка. В томе же 1936 г. о. Герасим вскрыл могилу святого старца. Местное устное предание гласит, что он омыл кости в ручье, по обычаю Афонских монахов (о. Герасим провел год на Афоне, в 1911—1912 гг.). Останки преп. Германа были помещены в усыпальницу, приобретенную о. Герасимом (откуда — нам неизвестно) и расписанную иеромонахом Серафимом. Доски от гроба до сих пор хранятся в часовне Калужской Богоматери. Камилавка и железные крест с параманом хранились там же в стеклянном ящике. Сейчас они находятся в церкви св. Воскресения в Кадьяке, на раке, где хранятся мощи святого.

На аляскинском Новом Валааме подвиг пустыннического жития известного архимандрита Герасима продолжили (после его кончины в 1969 г.) две новоустроенные здесь иноческие общины: мужская — на Монашеском заливе и женский Михайловский скит — в центре Елового острова, где некогда подвизался преподобный Герман Аляскинский, а в нашем веке — упомянутый старец Герасим. П.С. Фотографии из журнала "Русский Паломник" #50

|

|

Category:

духовная жизнь

Памятка православного христианина

Помни: ты сын (дочь) Православной Церкви. Это не пустые слова. Помни к чему это тебя обязывает.

Жизнь земная скоротечна. Не заметишь, как она промелькнет. Но ею определится вечная участь твоей души. Не забывай этого ни на минуту.

Старайся жить благочестиво.

Молись Богу во храме, молись Богу дома, благоговейно, с верой, с преданностью воле Господней. Исполняй святые и спасительные правила Церкви, Её уставы и Заповеди. Вне Церкви, вне послушания Ей - спасения нет.

Дар слова - великий Божий дар. Он облагораживает человека, он неизмеримо подымает его над всеми другими земными творениями. Но как злоупотребляет им теперь развратившееся человечество. Береги этот дар и умей пользоваться словом по христиански.

Не осуждай, не празднословь. Как огня бойся сквернословия и соблазнительных речей.

Не забывай слов Господа Спасителя: ” от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься...”(Матф. 12, 37)

Лжи не допускай. Священное Писание грозно предупреждает: “Погубит Господь вся, глаголющия лжу…“(Пс. 5, 7)

Люби ближнего своего, как самого себя, по Заповеди Господней.

Без любви нет христианства.

Помни: христианская любовь самоотверженна, а не эгоистична. Не пропускай случая сделать дело любви и милости.

Будь скромен, чист и целомудрен в делах, словах и мыслях. Не подражай развращенным. Не бери с них примера, уклоняйся от близости с ними. Без нужды не имей дело с неверующим - неверие заразительно. Соблюдай скромность и приличие всегда и везде, не заражайся безстыдными обычаями наших дней.

Тщеславия и гордости бойся и избегай. Гордость свергла с небес высшего и могущественнейшего из ангелов.

Помни: “ты земля еси и в землю отыдеши...”(Бытие 3, 19) Глубоко смири себя.

Основная задача жизни - спасти душу для вечности. Это да будет главной задачей и заботой твоей жизни. Горе погубившим свою душу нерадением и безпечностью.

Господь да благословит тебя и поможет тебе.

Твой духовный отец

† Митрополит Филарет (Вознесенский), Первоиерарх РПЦЗ

1981 год

|

|

Category:

Праздники Православные

Всех Татиан сердечно поздравляю с Днем Ангела!

Желаю Вам мира, здравия, радости, счастья, спасения и молитвенного предстательства Вашей Небесной Покровительницы, Св. Мц. Татианы!

Многая Лета!!!

|

|

Category:

Отношение к людям

Праведный старец Иероним Эгинский говорит: "Найди в ближнем хотя бы одну добрую черту, качество, которых у тебя нет, и по этой положительной черте цени, люби, восхищайся, радуйся и воспринимай его. На остальное не обращай особенного внимания." Один и тот же человек может помнить много стихотворений и при этом чавкать. Другой выстаивает службы не шелохнувшись, но при этом подолгу сидит в ванной, забыв о домочадцах, имеющих те же потребности… Ведь нужно что-то и прощать, а не так: не понравилась тебе в ближнем какая-то черта – и ты наливаешься тайной злобой, как клещ кровью: «Не переношу таких качеств в людях!» Умение правильно относиться к людям и светло смотреть на соседа – это большое искусство и признак духовной культуры, а лучше сказать, просвещённости, но не внешней, показной, которая именуется начитанностью и начётничеством. Это драгоценное качество называется человеколюбием.

Протоиерей Артемий Владимиров

«О взаимном терпении и любви»

|

|

Category:

общение

НАШ ЯЗЫК И НАШЕ СЛОВО.

Протоиерей Артемий Владимиров.

От слов своих оправдаешься,

и от слов своих осудишься.

(Матфея 12:37) Уменье слушать и говорить особенно важно когда мы находимся среди иностранцев или людей другой культуры. К сожалению оно иногда отсутствует у некоторых людей недавно прибывших из бывшего СССР. В этой статье о. Артемий пишет на эту тему. Личность каждого из нас своеобразна и, более того, неповторима. Казалось бы, все имеют душу и тело, сыщется немало схожих друг с другом людей, но все-таки... Внешность, осанка, манера одеваться всегда индивидуальны, а особенно - наш язык, речь, слово.

Скажи мне несколько слов, и я многое расскажу тебе о твоей душе. Действительно, наше слово волей-неволей обнаруживает то, что сокрыто глубоко в сердце, или, как сказано в Евангелии, "от избытка сердца говорят уста". В чем же здесь загадка?

Давайте попытаемся исследовать, где рождается в человеке слово. Принято считать таким родоначальником ум, хотя Библия свидетельствует о тесной связи ума с сердцем и не сводит первый лишь к деятельности рассудка. Порожденная умом мысль соприсутствует ему; всякому ведомо, что мысли живут в нас, рождаясь и сменяя одна другую, побуждают ум к внутренней деятельности. Но вот мысль становится словом. Мысль воплощенная, облачившаяся в звуковые или буквенные одежды, есть слово. Слово, исходя из нас и входя в сердце слушающего или читающего, продолжает жить в нас. Сказав или написав, мы ничего не теряем, в то время как воспринимающий наше слово, очевидно, приобретает. При этом слово исполнено некоей духовной силы, источник которой - наше сердце. Эту силу всякий внимающий слову ощущает и осознает. Говорят, что дар слова особенно уподобляет человека своему Создателю Богу. Тайна Божественной Троицы находит свое отражение в человеческой душе. Безначальный Отец (Ум) от вечности порождает Сына (Мысль), который стал чело веком, воплотился и именуется в Библии Словом. Третье же Лицо Троицы - Дух Святой. Он исходит от Отца и почивает на Сыне. Наподобие этого и наш ум, конечно, ограниченный и слабый, рождает мысль, которая по воплощении именуется словом. Каждому слову соответствует духовная сила, что исходит от ума, тесно связанного, по Библии, с этим сердцем.

Кратко сказать, слово обнаруживает тайны ума и сердца. Слово раскрывает образ мыслей человека. Слово свидетельствует о том, какая сила, добрая или злая, живет в человеческой душе.

Если слово твое льстиво и обманчиво, проникнуто духом гордыни, досады или раздражительности, если слово исполнено ядом осуждения, то кольми паче сердце, от избытка которого ты говоришь, открывая лишь малое из того, что прячешь в несчастной душе твоей. И напротив, когда слышим слово правдивое и ясное, слово доброе и бодрое, утешающее и примиряющее, нам остается лишь догадаться о том сокровище духовном, каким является душа говорящего. Впрочем, Христос Спаситель велит нам распознавать человека не по словам только, но и по делам. "От плодов их узнаете их".

Наш образ мысли, или мировоззрение, равно как и язык, находятся в великой зависимости от образа жизни. Человек, ведущий жизнь предосудительную, зазорную, поступающий бесчестно и бессовестно, и философию изберет себе во всем согласную испорченному нраву. И как бы он ни старался замаскировать себя словом елейным и напыщенным - шила в мешке не утаишь. Жестокое или нечистое сердце себя всегда выскажет и нехотя раскроется, поразив и ужалив вдруг простодушного слушателя каким-нибудь едким, циничным или срамным словечком, как бы невзначай сорвавшимся с льстивого и выспреннего языка.

А знаете ли вы, любезные наши читатели, что можно посредством слова вылечить и, более того, воспитать, взрастить душу чистую и прекрасную? Прежде всего должно удалить из своего языка (или, как говорят, лексикона) все слова, задевающие и ущербляющие наше нравственное чувство. "Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших..." - дает нам завет святой Апостол Христов. Покуда мы попускаем подобным словечкам осквернять наш собственный и чужой слух, не может быть и речи ни о какой нравственной, богоугодной жизни. "Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда; ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься", - предупреждает нас Евангелие.

Когда же мы, хорошенько потрудившись над собой и своей жизнью, введем в наше сознание, ум и сердце слова воистину святые и нетленные: Бог, Господь, милосердие, целомудрие, невинность, вера, правда, мир, радость и прочие - тогда изменится наш образ мысли и сердце станет доступным для воздействия иной силы, благодати Божией, которая укрепляет христианина в его стремлении исполнять заповеди Евангельские. Но как, спросите вы, ввести в сознание эти дивные слова, как очистить ими ум, дабы Дух Святой освятил и наше сердце, мысли, желания и поступки? Ответ простой: молитесь. Все молитвы Православной Церкви, начиная от молитвы Господней ("Отче наш"), и являются тем святым звеном, которое соединяет словесное разумное создание, человека, с Богом Словом.

Между прочим, потому Иван Сергеевич Тургенев, великий писатель великой земли, назвал наш язык могучим и прекрасным, что он соединяет в себе, как в едином потоке, две живые струи - стихию священного церковно-славянского языка и стихию меткого, выразительного, емкого и мудрого народного, разговорного, из сплава которых и сформировался не без пушкинского гения русский литературный язык. Еще Михайло Васильевич Ломоносов писал о пользе чтения юношеством церковных книг, а в Древней Руси Часослов и Псалтирь были пособиями для начинающих осваивать грамоту и приобретающих практические навыки чтения.

Убежден, что, если хотя бы у одного из наших читателей имеется личный молитвослов (именно так называется сборник с утренними, вечерними и прочими молитвами), он уже никогда не позволит себе не то что употребить бранное слово, но не сможет всуе, напрасно, произнести имя Божие, что в устах современных людей, к сожалению, слышишь сплошь и рядом.

С детства все мы с вами помним наставления взрослых о так называемых волшебных словах: здравствуйте, пожалуйста, спасибо. Но не все, быть может, вникали в их внутренний смысл. Произнося приветствие, раньше сердечно желали собеседнику долгих лет жизни во здравии и благополучии; употребляя слово "пожалуйста", выражали почтительное отношение к человеку, старшему возрастом и умудренному жизненным опытом. Именно с этими словами "пожалуй, старче" в старину приглашали в свой дом путника, утомленного дорогой, или просили сесть приглашенного на более почетное место, поближе ко главе семьи. "Спаси тебя Христос, спаси тебя Господь, спаси тебя Бог" - вот что наполняет нынешнее "спасибо" - не простую словесную благодарность, не формулу вежливости, но молитву о спасении, обретении милости у Господа в день Суда. Не ясно ли становится, что, употребляя "со смыслом" эти слова, мы согреваем нашу речь дыханием Божией благодати, делаем наше общение с людьми воистину теплым и сердечным, привлекаем и на собственную душу милость Божию.

Насколько велик дар слова, настолько печальны последствия злоупотребления этим даром. Язык, дарованный нам Создателем для прославления Его имени и умножения добра в общении друг с другом, может быть причиной осуждения на вечную гибель нераскаявшегося грешника! Подумать только, правда Божия, как обещано в Евангелии, взыщет с нас за каждое праздное слово! А ведь любое слово, пустое, бессодержательное, сказанное без смысла и без пользы, может быть занесено в разряд праздных. Что говорить о прочих - острых, колких, скабрезных, пошлых, лукавых?! Вот почему сложилась поговорка: "Язык мой - враг мой". По счастью, наши читатели знают, что в Таинстве исповеди Милосердный Господь все прощает, если каешься с твердым намерением исправиться.

В заключение мне хотелось бы предложить вам три малых золотых правила языка. Кто исполнит их, перестанет грешить языком, что, согласитесь, вещь немаловажная.

Правило первое. "Думай, что говоришь". Иными словами, взвесь в уме то слово, которое находится на кончике твоего языка. Подумай как следует, а потом лишь говори. И никогда об этом не пожалеешь.

Правило второе. "Не говори того, чего не думаешь и не знаешь". Не лукавь, не криви душой. Лучше промолчать, нежели сказать неправду.

Правило третье. "Не все, что думаешь, говори". Это правило не призывает нас, как, может быть, некоторым показалось, к лицемерию и приспособленчеству. Но оно советует правильно оценивать собеседника и его душевное расположение. А готов ли он сегодня услышать от тебя те слова, которые мирно лягут на его сердце три дня спустя? А принесет ли ему пользу то, что ты намереваешься сказать? А нужно ли ему слышать твое мнение по этому вопросу? А не подведешь ли ты кого, не выдашь ли чужую тайну своим неосторожным словом? И десятки других "А" могут оправдать это правило. Словом, не все, что думаешь, говори.

Некоторые сводили три упомянутых правила в одну золотую формулу мудрой речи: "Думай, что говоришь, кому говоришь, зачем говоришь, где говоришь и какие из этого будут последствия".

Закончим пространную главу о языке и слове простым пожеланием: друзья, больше читайте добрых, умных, хороших, и в первую очередь, "святых" книг! "С кем поведешься - от того и наберешься", - говорит не напрасно русская пословица. Пусть вашим девизом отныне будет древнее: "Ни дня без строчки". Хотя бы прочитанной строчки, которая отойдет в золотой запас вашей памяти.

Духовный листок «Дорога домой. Выпуск ДД-18.2р -

Наш язык и наше слово.

Прот. Артемий Владимиров»

Храм всех Святых в Земле Российской просиявших (АНМ),

г. Бурлингейм, штат Калифорния

|

|

Category:

духовная жизнь

ЖИЗНЬ ПО ДОБРУ -- ОДНА ИЗ ОСНОВ ХРИСТИАНСТВА.

Заповедь новую даю вам,

да любите друг друга.

(Иоанна 13:34)

Когда мы встречаемся с христианством, то перед нами появляется огромная гора знаний и мы как маленькая букашка стоим перед ней. Это целый новый мир: мир новых знаний, новых понятий, нового опыта, новой практики, нового ощущения, новых слов и нового мышления. И бывает трудно понять что же здесь самое главное? В этом новом мире есть и молитвы, и правила, и поучительные рассказы, и святые, и история, и разные христианские группировки. Какой же смысл всего этого и к чему все это? Что же самое главное? Перед каждым человеком, каждый день, каждый час стоят вопросы на которые нужно найти ответ и принять какое то решение. Нужно ответить на вопросы: «Как мне поступить», «Каким мне быть» и «К чему стремиться в жизни»? Какое мое поведение? Какая окраска всей моей деятельности? Какое мое мировоззрение? Нужно тоже ответить на вопрос правильны ли мои ответы или нет, и почему?

Когда человек живет среди своих, то многие из этих вопросов решаются сами собой. Мы поступаем так как нас учили родители, семья и общество. Когда же мы попадаем в другую среду, где думают и поступают по другому; где другое мировоззрение, где другая культура, и нашей старой мерки нет, то на эти вопросы очень важно ответить. В новых обстоятельствах, на кого же нам равняться? Все поступают так, а как мне поступить и почему?

Но, даже если человек живет среди «своих» и живет по их советам и правилам, то все равно у думающего человека рано или поздно появляются вопросы: «Как мне поступить», «Каким мне быть и почему», и «К чему стремиться в жизни»? Добро и зло. Для успешной, плодотворной и правильной жизни очень важно знать и понимать что добро, а что зло; для того чтобы следовать по правильному пути. Многие люди старались понять что добро и что зло, но никто так ясно, так глубоко и так истинно не определил что добро, а что зло как Христианство. Так что же добро и что зло? Итак: Добро созидает, зло разрушает. Добро любит, зло ненавидит. Добро помогает, зло топит. Добро побеждает добром, зло силой. Добро радостно, зло хмурится. Добро красиво, зло уродливо. Добро мирно, зло враждебно. Добро спокойно, зло раздражается. Добро миролюбиво, зло задирается. Добро прощает, зло злопамятно. Добро свято, зло гнусно.

Отсюда становится ясно что действительно в мире есть созидательная сила -- добро, и разрушительная сила -- зло. Добро порождает добро, а зло разрушает все и в конце концов и само себя. И это есть жизненный факт и истина, в которых каждый человек может сам убедиться. Нужно только наблюдать за людьми, животными и вообще всем миром чтобы это увидеть.

Христианская вера ставит как одну из основ своего учения что нужно жить по добру и по христианской любви. На этом фундаменте нужно строить всю свою жизнь, все свои дела, все свои слова и все свои мысли. Для всего этого нужно знать что добро, а что зло, и уметь их различать.

До христианства, 2000 лет тому назад, люди были на редкость жестокими, существовало рабство и ужасная нравственная распущенность; мир лежал в темноте. Христианство все это изменило и христианские ценности стали постепенно общечеловеческими ценностями. Как поступать? На вопрос «Как мне поступить»: поздороваться или нет, улыбнуться или нет, как разговаривать, как писать, как работать, что говорить? На все эти вопросы можно ответить по разному. Скажем разговаривать можно с высока, можно подсмеиваться, а можно говорить и неприятности. Итак, на каждый жизненный случай можно поступать по разному.

Христианство дает нам ответ, что всегда нужно исходить из христианской любви и доброжелательства к человеку. Это должно быть основой нашего поведения и нашего мировоззрения. Чтобы мы ни делали в жизни, какая бы не была у нас профессия, во всех наших поступках нужно придерживаться любви и добра. Любовь и добро есть ключ ко всей жизни, ко всему миру. Добрые отношения дают добрые, положительные результаты.

В Церкви нас этому учат при помощи молитв, поучительных рассказов, описания жизни святых, постов, исповеди, и так далее. Вся эта методика для того чтобы научить человека жить по добру и быть в добрых отношениях и христианской любви со всеми и изменить его к лучшему. Этому нас учит любящий нас, наш Отец, Господь Бог. Каким мне быть и почему? Вместе с учением о наших поступках связан вопрос «Каким мне быть и почему»? Быть скромным или ничего не стесняться, быть открытым или быть подозрительным. Быть настойчивым, грубым или мягким? На все эти вопросы христианство тоже дает ответы что конечно человек по своему строению должен быть добрым и любвеобильным ко всем. К людям, животным и природе. Если человек добрый то ему конечно легко и даже естественно поступать по добру и любви.

Почему нужно поступать по любви и по добру? Потому что все хорошее, положительное все исходит из добрых слов и добрых дел. Конечно когда мы живем по добру, то результат наших дел тоже будет добрый и положительный. А это и есть воля Господа Бога. К чему стремиться в жизни? Этот вопрос уже более широкий. Стремиться ли к богатству, или к славе, или к учености? Какая должна быть наша идеология, наше мировоззрение? Так вот христианство опять дает нам ответ. Чтобы мы не делали, какая бы не была наша работа или профессия, самое основное это жить, поступать и думать по добру и христианской любви. Это воля нашего Отца, Господа Бога. Не забывать что основное. Все полезное может превратиться в отрицательное, если мы им злоупотребляем или не правильно применяем. Например если мы переедаем, слишком много работаем, или занимаемся и т. п. Поэтому и к христианству нужно подходить благоразумно и с рассуждением. Без хорошего руководства и без живого примера, легко запутаться и сойти с правильного пути. Можно забыть что главное и уйти в фанатизм, эмоциональность или ритуальность. Это произошло со многими так называемыми «христианскими» группами. Поэтому, нужно помнить что самое главное это вера и любовь к Богу, который есть источник любви и добра. Это выражается в нашей жизни по Его учению, то есть в доброжелательном и добром отношении и христианской любви к каждому человеку.

Примечание

Эта статья является записью одного разговора с девушкой из РФ, в 1992 г., перед тем как она вошла в церковь. Она была только раз в церкви и то с туром и ничего не знала. Нужно было кратко, понятно и ясно изложить самое основное.

Духовный листок «Дорога домой. Выпуск ДД-01

Church of all Russian Saints (ANM),

744 El Camino Real, Burlingame, California 94010-5005

|

|

Category:

Праздники Православные

С праздником Крещения Господня всех!

Читал сегодня проповедь на Богоявление Свт. Иоанна Златоуста. Очень понравились Его слова, хочу поделиться с Вами в сей праздничный день.

"""

О новое чудо! О неизреченная благодать! Христос совершает подвиг, а я получаю почесть; Он воюет с дьяволом, а я оказываюсь победителем; Он змеиную голову сокрушает в воде, а я как бы настоящий борец увенчиваюсь: Он крестится, а с меня снимается скверна; на Него сходит Святой Дух, а мне подается оставление грехов; о Нем Отец свидетельствует как о Своем возлюбленном Сыне, а я становлюсь сыном Божьим ради Него; ему отверзлись небеса, а я вхожу в них; пред Ним Крещаемым является горнее царство, а я его получаю в наследственное владение; к Нему обращается голос Отца, и вместе с Ним я призываюсь; Отец благоволит к Нему, и меня также не отвергает. Со своей же стороны я прославляю Отца, с небес давшего глас Свой, Сына, крещающегося на земле, и Духа сошедшего как голубя, Бога единого в Троице, Которому я и буду всегда покланяться. Аминь.

Свт. Иоанн Златоуст

|

Православие...

Архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской)

Мы, православные, веруем, духовно видим, что имеем полноту человечески выраженной истины. Но это совсем не значит, что мы уже следуем этой полноте истины и что эта полнота наполняет нас.

Мы иногда имеем ее только на языке, или думаем, что она у нас в глазу должна заменить бревно духовной лености нашей. Но все это далеко не так. Истину мы имеем, и полную, но жить в ней не хотим или не умеем, и просто часто не стремимся жить в ней, ибо она очень стеснительна для нашего ветхого человека. А погордиться, повеличаться своей православностью мы не прочь.

Надо ясно понять, что Православие есть страшный Огонь, как Святые Тайны. Принимающих полноту Православия этот Огонь либо преобразит, либо сожжет.

Православие должно побеждать только сиянием своим, как Сам Господь, а отнюдь не пушкой - стальной или словесной, все равно. Православие не сияет в православном обществе, в том, которое гордится своим Православием. Оно сияет в том, кто смирен в своем Православии, кто чистоту веры понимает не разумом только маленьким своим, но духом, всей жизнью.

Православие - солнечный свет, лежащий на земле. Светит для всех, но не все освещаются им, ибо кто в подвале, кто закрыл свои окна, кто закрыл свои глаза...

Установления Православной Церкви суть школа духа, самая удобная, если проходится в духе. Все в Православной Церкви должно оживлять и одухотворять. Вина человека, если он оземляется.

"Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное".

Мф. 18: 3

|

|

|