|

Category:

Доброделание

Спешите делать добро.

Архиепископ Сан-Францисский Иoанн (Шаховской)

Горе человека в том, что он постоянно торопится, но торопится суетно, бесплодно. Человек переворачивает горы своей энергией, воздвигает и разрушает целые города в очень короткие сроки. Но, если мы вглядимся в его энергию и посмотрим на ее последствия, мы увидим, что она не увеличивает добра в мире. А что не увеличивает добра, то бесплодно. Даже уничтожение зла бесплодно, если это уничтожение не есть проявление добра и не несет плодов добра.

Жизнь людей стала в мире очень торопливой и становится все более торопливой; все бегут, все боятся куда-то опоздать, кого-то не застать, что-то пропустить, чего-то не сделать Несутся машины по воздуху, воде и земле, но не несут счастья человечеству; наоборот, разрушают еще оставшееся на земле благополучие.

Вошла в мир дьявольская торопливость, поспешность. Тайну этой поспешности и торопливости открывает нам Слово Божие в 12-ой главе Апокалипсиса:

«Я услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братии наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. - Они победили его Кровию Агнца и словом свидетельства Своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. - И так, веселитесь небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему остается времени» (Откр. 10-12).

Вы слышите: «на землю и на море диавол сошел в великой ярости, зная, что не много ему остается времени». - Вот, откуда это неудержимое, все ускоряющееся круговращение вещей и даже понятий в мире, вот откуда всеобщая торопливость, и в технике и в жизни, - всё более безудержный бег людей и народов.

Царству сатаны скоро наступит конец. Вот причина веселия неба и тех людей на земле, которые живут небесным. Обреченное, предчувствующее свою гибель зло мечется в мире, будоражит человечество, раздувает себя до последних пределов и заставляет людей, не положивших на свое чело и сердце крестной печати Агнца Божия, безудержно все стремиться вперед, и ускорять свой бег жизни. Зло знает, что лишь в таком бессмысленном коловращении людей и народов оно может рассчитывать присоединить к своей гибели еще часть человечества. Затормошенные, куда-то несущиеся люди, мало способны думать и рассуждать об истинах великих и вечных, для постижения которых нужна хотя бы минута божественного молчания в сердце, хотя бы мгновение святой тишины.

Техника уже давно увеличивает скорость передвижения людей и их добывания земных ценностей. Казалось бы больше времени должно остаться у людей на жизнь духа. Однако, нет. Душе труднее и тяжелее стало жить. Материальность мира, быстро крутясь, втягивает в себя и душу человека. И душа гибнет, ей нет времени уже ни для чего возвышенного в мире, - всё вертится, всё кружится и ускоряет свой бег. Какая ужасная призрачность дел. И, однако, она крепко держит человека и народы в своей власти. Вместо духовного устремления, миром уже владеет психоз плотской быстроты, плотских успехов. Вместо усиления святой горячности духа происходит всё большее горячение плоти мира. Создается мираж дел, ибо к делам призван человек и не может быть спокоен без дела.

Но дела плоти не успокаивают человека, так как не человек ими владеет, а они им. Человек - раб дел плотских. Строит на песке. Построение на песке разрушается. От земного дома человеческого остается куча пыли. Вместо многих ордых строений осталась куча песка. И из этого песка опять ;троит человек себе мир. Песок осыпается, и человек трудится, подбирая его... Бедный человек! Все закованы в цепи малых, ничего душе не дающих дел, которые надо выполнить возможно скорее для того, чтобы можно было как можно скорее начать ряд других, столь же ничтожных дел.

Где же взять время на добро? Даже подумать о нем нет времени. Всё заполнено в жизни. Добро стоит, как странник, которому нет места ни в служебной комнате, ни на заводе, ни на улице, ни в доме человека, ни -тем менее - в местах развлечений его. Добру негде приклонить голову. Как же торопиться его делать, когда его нельзя даже на пять минут пригласить к себе, - не только в комнату, но даже в мысль, в чувство, в желание. Некогда! И, как добро этого не понимает и пытается стучаться в совесть и немного мучить ее. Дела, дела, заботы, необходимость, неотложность, сознание важности всего этого совершаемого... Бедный человек! А где же твое добро, где же твой лик? Где ты сам? Где ты прячешься за крутящимися колесами и винтами жизни? Всё же скажу тебе: торопись делать добро, пока ты живешь в теле. Ходи в свете, пока ты живешь в теле. «Ходи в свете, пока есть свет». Придет ночь, когда уже не сможешь делать добра, если бы и захотел.

Но, конечно, если ты на земле, этом преддверии как рая, так и ада, не захотел делать добра и даже думать о добре, вряд ли ты захочешь делать его тогда, когда окажешься среди ночи, за дверью этого существования, вытолкнутый из рассеявшей и развеявшей твою душу суеты земной жизни в холодную и темную ночь небытия. Оттого торопись делать добро! Начни сперва думать о том, чтобы его делать; а потом подумай, как его делать, а потом начни его делать. Торопись думать, торопись делать. Время коротко. Сей вечное во временном. Введи это дело, как самое важное дело, в твою жизнь. Сделай это пока не поздно. Как ужасно будет опоздать в делании добра. С пустыми руками и с холодным сердцем отойти в иной мир и предстать на Суд Творца.

Кто не поторопится сделать добро, тот его не сделает. Добро требует горячности. Тепло-хладным диавол не даст сделать добра. Он их свяжет по рукам и ногам, прежде нежели они подумают о добре. Добро могут делать только пламенные, горячие. Быть добрым может быть только в нашем мире молниеносно-добрый человек. И чем дальше идет жизнь, тем больше-молниеносности нужно человеку для добра. Молниеносность - это - выражение духовной илы, это - мужество святой веры, это - действие добра, это - настоящая человечность!

Поспешности суеты и зла противопоставим быстроту, горячность движения в осуществлении добра.

Господи, благослови и укрепи!

- Быстрота раскаяния после какого бы то ни было греха

вот первая горячность, которую принесем Богу.

Быстрота прощения согрешившего пред нами брата - вот вторая горячность, которую принесем.

Быстрота отклика на всякую просьбу, исполнение которой возможно для нас и полезно для просящего, - третья горячность.

Быстрота отдачи ближним всего, что может их вывести из беды - четвертая горячность духа. Богу верного.

Пятая горячность: умение быстро заметить, что кому надо и вещественно и духовно, и умение послужить хоть малым каждому человеку; умение молиться за каждого человеха.

Шестая горячность - умение и быстрая решимость противопоставить всякому выражению зла - добро, всякой тьме - свет Христов, всякой лжи - Истину.

И седьмая горячность веры, любви и надежды нашей, это - уменье мгновенно вознести сердце и все естество свое к Богу, предаваясь в Его волю, благодаря и славословя Его за все.

«Ходи в свете, пока есть свет»!

|

|

Category:

Праздники Православные

Обрезание Господне. Святителя Василия Великого

"Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.

В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых." Кол. 2, 8-12

Как новый год есть начало дней лета, так в день этот надлежит набрать в душу такие помышления, чувства и расположения, которые могли бы, достойно христианина, заправлять всем ходом дел его в продолжении года. Это мы тотчас найдем как только возьмем в мысль, что есть новый год в духовной жизни.

В духовной жизни новый год есть, когда кто из живущих в нерадении начинает ревновать о спасении и богоугождении: ибо когда кто решается на это, тогда у него внутри и вне все перестраивается заново и на новых началах, - древнее мимоходит и все бывает ново. Если у тебя есть это, - понови; а если нет, - произведи, - и будет у тебя новый год. К этому же подойдет и достойное празднование обрезания Господня и памяти св. Василия Великого.

Сущность сказанного изменения состоит в том что человек начинает с этого момента жить единственно для Бога во спасение свое, тогда как прежде жил исключительно для себя, уготовляя себе пагубу. Тут бросает он прежние привычки, все утехи и все, в чем находил удовольствие; отсекает страсти и похотные расположения и воспринимает дела строгого самоотвержения. А такое изменение точь в точь представляет то, чем по Апостолу, должно быть обрезание сердца, - о котором напоминает и к которому обязывает нас празднование обрезания Господня, и пример которому представляет в лице своем св. Василий Великий.

Так все предметы, теснящиеся в сознании, в Новый год сходятся в одном - внутреннем обновлении нашем через обрезание сердца. Если благоволит Господь кому настроиться в новый год таким образом т. е. не только подумать так но и в жизнь ввести все это, тот наисовершеннейшим образом по христиански спразднует Новый год и приготовится к христианскому препровождению всего лета. В следующий Новый год ему надо будет только поновить и оживить воспринятое ныне.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года

|

|

Category:

Новомученики

Царственный Мученик князь Владимир Палей

10-го января (28-го декабря по старому стилю) отмечается земной день рождения Царственного Мученика князя Владимира Палей, одного из т.н. «Алапаевских Новомучеников», - группы царственных узников, злодейски убитых безбожными большевиками 5 июля 1918 г., на следующий день после зверского убиения Царя-Мученика Николая и его Семьи. Ввиду того, что святой князь Владимир не так широко известен, как другие царственные мученики, поистине по промыслу Божию нам дано было узнать о нем и о его мученическом подвиге из прекрасной биографии его, озаглавленной «Поэт из Дома Романовых», написанной Хорхе Франциско Саенц Карбонеллом и ныне издаваемоей в 2003-2004 гг. калифорнийским журналом «История Европейских Королевских Домов». Автор биографии, Хорхе Саенц, родился в городе Сан Хозе, в Коста Рике. Он является профессором правоведения при университете Коста Рики, а также преподает историю дипломатии при институте иностранной службы Коста Рики. Он издал несколько книг на испанском языке, преимущественно о юридической, дипломатической и политической истории Коста Рики. Автор впервые заинтересовался князем Владимиром Палей после того, как прочел автобиографию сводной сестры последнего, Великой Княжны Марии Павловны. Позже, ознакомившись еще и с другими материалами о князе, он был восхищен жизнью и трудами юного мученика, его крепкой верой, его талантом, а также был потрясен убиением князя и его родственников в Алапаевске. Будучи глубоко тронут письменными трудами князя Владимира, автор захотел распространить как можно шире знание о таком талантливом писателе и замечательном человеке, что и привело к написанию данной биографии. Мы получили разрешение от самого автора воспользоваться выдержками из его книги для составления жития Царственного Мученика князя Владимира Палей. Глава о последнем крестном пути и смерти Алапаевских Новомучеников представлена почти целиком. ПОЭТ ИЗ ДОМА РОМАНОВЫХ Князь Владимир Палей, двоюродный брат последнего Царя, был поэтом из дома Романовых, но не Романовым. Благодаря неравному браку его родителей, он по законам Императорской Фамилии не мог считаться членом династии. Это обстоятельство могло бы спасти ему жизнь; однако, когда большевики потребовали от него, чтобы он отказался от своего любимого отца, Великого Князя Павла Александровича, Владимир остался верным сыновней любви и чести, и выбрал взамен заточение и смерть. Он жил на земле всего лишь 21 год. Однако, за время такого краткого земного пути он сумел впечатлить всех окружающих своими необычайными дарованиями. Особенно удивительно было видеть, каким естественным и обильным потоком лились из под его пера светлые и гармоничные стихи, как музыкальные ноты у Моцарта. Он был зверски убит в 1918-ом году, в то время, когда он, казалось, был призван стать одной из величин русской литературы, а его поэзия, полная пылких чувств, юной свежести, и подчас мистической глубины, была по политическим причинам забыта, а его любимая родина переживала режим террора, одной из первых жертв которого стал он сам. Единственным его «преступлением» была его родственная связь с династией, членом которой он даже официально и не считался. “Володя был необычайным существом, живым инструментом редкой чуткости, который сам мог производить звуки поразительной мелодичности и чистоты, и создавать мир ярких образов и гармоний. По годам и опыту он еще был ребенком, но дух его проник в области достигаемые немногими. Он был гением...» Такими словами Вел. Княжна Мария Павловна, дочь Вел. Князя Павла Александровича и его первой жены, греческой принцессы Александры, описала своего младшего брата в своей автобиографии «Воспитание принцессы», и она была права: князь Владимир Палей был поистине необычайно одаренной личностью и удивительным поэтом. Князь Владимир родился в Санкт-Петербурге 28 декабря 1896 г. Он был сыном Вел. Князя Павла Александровича, младшего из сыновей Императора Александра Второго, и Ольги Валериановны Карнович, дочери одного из придворных Императорского Двора. Ввиду того, что брак его родителей был морганатическим, Владимир не мог носить фамилии своего отца – Романов, но позже получил титул князя Палей особым указом Царя Николая Второго. Детство свое князь Владимир провел в Париже, где родители его сначала жили в изгнании после своего недозволенного (по законам Императорской Фамилии) брака, в атмосфере глубокой любви и нежности. С ранних лет было ясно, что он необычайно одаренный ребенок. Он быстро научился играть на рояле и других инструментах, и проявил поразительную способность к рисованию и живописи. Он научился читать и писать одинаково бегло на французском, английском и немецком языках, а позже и на русском. В очень раннем возрасте он поражал окружающих своим обширным чтением и удивительной памятью. Его сводная сестра Мария Павловна писала: “Когда он еще был ребенком, было в нем что-то неуловимое, что отличало его от других. Родители видели как он отличался от других, и очень мудро не старались подгонять его под одну гребенку, как это делали с нами. Они давали ему сравнительную свободу для развития его необычайных способностей.» После длительных переговоров с Императорским Двором, Вел. Князь Павел наконец получил прощение от Царя Николая Второго за свой морганатический брак, и разрешение всей семье вернуться в Россию. Великий Князь хотел, чтобы сын его последовал династической традиции поступления на военную службу, и в 1908 г. князь Владимир поступил в Пажеский Корпус – петербуржское военное училище для аристократической молодежи. В течение своего пребывания в Пажеском Корпусе, Владимир продолжал частным образом обучаться живописи и музыке, а в 1910 г. юный князь стал писать стихи, выявляя призвание, которое он уже никогда не оставит. Его мать писала: “С 13-летнего возраста Владимир писал очаровательные стихи... Каждый раз когда он возвращался домой, его талант к поэзии проявлялся все сильней и сильней... Он пользовался каждой свободной минутой, чтобы отдавать свой ум своей возлюбленный поэзии. Обладая темпераментом мечтателя, он обозревал все вокруг себя, и ничто не ускользало от его чуткого, настороженного внимания... Он страстно любил природу. Он приходил в восторг от всего, что сотворил Господь Бог. Лунный луч вдохновлял его, аромат цветка подсказывал ему новые стихи. У него была невероятная память. Все то, что он знал, все то, что он сумел прочесть за свою короткую жизнь, было поистине изумительным». Дар поэзии не был чужд династии Романовых. Один из двоюродных братьев Вел. Князя Павла Александровича, – талантливый Великий Князь Константин Константинович, – был видным ученым и знаменитым поэтом, который с 1880-х годов издавал стихи под известным псевдонимом К.Р.; некоторые из них были переложены на музыку Чайковским. Владимир с упоением читал стихи К.Р., и некоторые из его собственных литературных произведений были написаны под их влиянием. Владимир также был знаком по Пажескому Корпусу с двумя из сыновей К.Р., князьями Константином и Игорем, которые впоследствии разделили его последние дни и мученический венец. С наступлением Первой Мировой Войны, князь Владимир, как многие русские юноши, преисполнился патриотического энтузиазма, который он часто выражал в своих стихах. Однако, надежды на быструю победу вскоре исчезли, а Россия, как и другие воюющие страны, оказалась втянутой в нескончаемый, кровавый кошмар. Для Пажеского Корпуса война обозначала ускоренное продвижение. В декабре 1914 г. князь Владимир поступил в императорский гусарский полк, а в феврале 1915 г. он уже отправился на фронт. В день своего отъезда он присутствовал на ранней литургии со своей матерью и сестрами. Кроме них и двух сестер милосердия в церкви никого не было. Каково же было удивление Владимира и его семьи, когда они обнаружили, что эти сестры милосердия был не кто иной как Императрица Александра Федоровна и ее ближайшая фрейлина, Анна Вырубова. Императрица пожелала проститься с Владимиром, и подарила ему на путь маленькую иконку и молитвенник. Положение сына Великого Князя не ограждало Владимира от опасностей и жестокости войны. Несколько раз его посылали в опасные разведки, а пули и снаряды постоянно сыпались вокруг него. За храбрость он был пожалован военным орденом Анны 4-ой степени. Кроме того, ему было присвоено звание лейтенанта, и он был очень любим своими соратниками. В окопах Владимир продолжал писать, и наравне со многими стихами о любви и былых воспоминаниях, его поэзия стала отображать страдание и разруху приносимую войной, самоотверженную работу сестер милосердия, и смерть дорогих собратьев по Пажескому Корпусу. Он также перевел на французский язык известный поэтический труд Вел. Князя Константина Константиновича, «Царь Иудейский». К.Р. пожелал услышать перевод своего произведения, и в апреле 1915 г., когда молодой солдат прибыл домой на побывку, К.Р. пригласил его к себе в Павловск. Великий Князь был уже сильно болен, и красота перевода тронула его до глубины души. Со слезами на глазах он сказал: «Я пережил одно из самых сильных чувств моей жизни, и обязан этим Володе. Больше я ничего не могу сказать. Я умираю. Я передаю ему свою лиру. Я завещаю ему в наследство, как сыну, мой дар поэта». К.Р. хотел, чтобы перевод Владимира был напечатан во Франции, но военное время не подходило для таких проектов. К сожалению, текст произведения никогда не был напечатан и в России, и был утерян во время революции.

Октябрьский переворот в России и начало большевицкого режима явились первыми шагами долгого крестного пути для всех родственников Царя, пожелавших остаться в России. Время стало быстро истекать для всех царственных особ, будь они Романовы или нет. 3 марта 1918 г. один из самых могущественных комиссаров Петрограда, Моисей Соломонович Урицкий, приказал всем членам семьи Романовых явиться в городской отдел ЧК. Ввиду того, что Вел. Князь Павел был болен, семья решила, что княгиня Палей понесет в ЧК справку от врача, а Владимир, не идущий под фамилией Романовых, останется дома, в надежде пройти незамеченным. Однако, агенты ЧК приказали Владимиру явиться на следующий же день.

4 марта Владимир отправился в ЧК Петрограда. Его принял Урицкий, который сделал поэту наглое предложение: «Вы подпишете бумагу о том, что Вы перестаете считать Павла Александровича Вашим отцом, и тогда Вы сразу станете свободным; в противном случае Вы подпишете вот эту другую бумагу, которая будет означать изгнание».

Это был его последний билет на жизнь, но князь Владимир был человеком принципа. Несмотря на то, что он кипел от негодования, он ничего не ответил, лишь пристально смотрел на большевицкого комиссара. На лице князя Урицкий увидел такой полный упрека и презрения взгляд, что он резко сказал: «Ну ладно тогда, уж если так, то подпишите бумагу об изгнании».

Княгиня Палей делала все возможное, чтобы вызволить своего сына из когтей ЧК, но уже было слишком поздно. Ее мольбы оказались безуспешны, и Владимиру было приказано быть на вокзале 22 марта, чтобы ехать в Вятку вместе с другими изгнанными членами Императорской фамилии: князьями Иоанном, Константином и Игорем Константиновичами, Великим Князем Сергеем Михайловичем, и их верными слугами.

В Вятке, почти еще не тронутой революцией, жители отнеслись к изгнанникам сочувственно, принося им дары и помогая в устройстве, а монашки из ближайшего монастыря предложили готовить им еду. Большевики обеспокоились все возрастающим проявлением доброты к изгнанникам, и решили немедленно перевести князей в другой город. Группа солдат пришла в дом к изгнанникам и сказала им: «Местный Совет считает Ваше дальшнейшее пребывание в этом городе нежелательным. Вам выказывается слишком много добра. Решено перевести Вас далеко отсюда, в Еватеринбург. Завтра Вы уедете под конвоем». 17 апреля 1918 г. семья Владимира в Царском Селе получила от него телеграмму, в которой он сообщал, что по приказу из Москвы, он и его двоюродные братья Романовы будут отправлены в Екатеринбург. Их пребывание в Вятке длилось всего лишь одиннадцать дней.

Екатеринбург был столицей уральского региона и одной из твердынь большевизма. У Владимира было дурное предчувствие, и он был очень удручен переменой. «Лучшее время – пребывание в Вятке – закончилось», – говорил он. – «Теперь с каждым днем будет хуже». Другие журили его за такой мрачный взгляд на вещи, но вскоре увидели насколько он оказался прав.

Владимир и его родственники прибыли в Екатеринбург 20 апреля 1918 г., как раз в Страстную Пятницу. Им сказали, что Император Николай Второй, Императрица Александра и дочь их, Вел. Княжна Мария уже живут в Екатеринбурге, заключенные местными советскими властями в доме, отнятом у богатого купца Ипатьева. 10 мая в дом Ипатьева прибыли еще узники: больной Царевич Алексей, сестры его Вел. Княжны Ольга, Татьяна и Анастасия, и несколько слуг, которые остались верны Романовым и которым было разрешено разделить с ними заточение.

Одновременно к молодым князьям неожиданно присоединился еще один член династии: Великая Княгиня Елизавета Федоровна, сестра Императрицы. Несмотря на ее многолетние милосердные труды с нищими и больными в Москве, ее заставили покинуть свою обитель и выслали в Екатеринбург с двумя из ее монахинь. Владимир и его соузники прилагали всяческие усилия, чтобы войти в контакт с Царем и его Семьей, но последние содержались в доме Ипатьева под очень строгим режимом.

Однако, в скором времени уральский Совет решил, что опасно держать князей по соседству с Царем. 5 мая, в день своего Ангела, княгиня Палей получила поздравительную телеграмму от своего сына, в которой князь Владимир также сообщал, что он и его соузники переводятся в Алапаевск, маленький городок с грязными, немощенными улочками, расположенный в 120-ти км. от Екатеринбурга. Изгнанники прибыли в Алапаевск 7 мая. Поначалу Вел. Княгиня Елизавета Федоровна не очень была рада тому, что ей приходится разделять заточение с князем Владимиром. Она никогда не признала княгиню Палей, и поэтому перенесла свои враждебные чувства к ней на ее детей. Однако, в Алапаевске Вел. Княгиня Елизавета и князь Владимир близко узнали и полюбили друг друга. Его сестра Мария Павловна писала:

“…Володя и тетя Элла по-разному помогали ободрять и поддерживать своих соузников... Володя был совсем необычайной личностью, и он и моя тетя, до того как они умерли одной смертью, разделили дружбу, о которой он писал домой с великим воодушевлением». В июне, в предверии их убийства, царственные узники были подвержены строжайшему тюремному режиму. Алапаевские большевики проявили последний отблеск человечности, не убив преданных слуг, как это сделали их сообщники в Перми и Екатеринбурге, но заставили этих слуг покинуть Алапаевск. Верный камердинер князя Владимира взял с собой последнее его письмо к родителям, в котором он описывал страдания и унижения, испытываемые царственными узниками в Алапаевске, но где он отмечал и то, как его вера вселяла в него мужество и надежду.

МУЧЕНИЧЕСКИЙ ПОДВИГ В ЗАБРОШЕННОЙ ШАХТЕ

Князь Владимир и его товарищи по изгнанью пробыли почти месяц под невыносимым тюремным режимом. Улучшения обстоятельств уже не предвиделось: к Уралу приближалась Белая Армия, и большевики решили убить Царя Николая Второго и всех его родственников в этом регионе, прежде чем они будут спасены «контрреволюционерами». Не будет суда, не будет обвинений, а одно лишь хладнокровное убийство. Большевикам было все равно, что жертвами окажутся больные дети наподобие Царевича Алексия, или подающие блестящие надежды юноши, никогда не участвовавшие в политике, наподобие князя Владимира Палей или молодых Константиновичей.

В ночь на 4/17 июля Царь Николай, его супруга и дети, и их верные слуги были зверски убиты в подвале ипатьевского дома, и погребены в тайной могиле в лесах под Екатеринбургом. Уральский совет решил также убить и всех алапаевских узников.

Не зная ничего о зверском злодеянии в Екатеринбурге, алапаевские узники провели утро 4/17 июля – свое последнее – в своем обычном заточении. В полдень явился к ним чекист по имени Старцев с группой рабочих – большевиков, отослал всю стражу, отобрал от изгнанников их последнее имущество и объявил им, что ночью они будут перевезены в другое место, находящееся в десяти верстах от Алапаевска. На самом же деле большевики намеревались отвезти их к заброшенной и полузатопленной рудной шахте близ деревни Синячиха, которая уже была выбрана как место убийства. На дне шахты была яма, называемая Нижнеселимская, глубиной метров в одиннадцать, в которой тела не скоро были бы обнаружены.

Поздней ночью они завязали за спиной руки Великой Княгине Елизавете и инокине Варваре, завязали им глаза и вывели их из здания на двор, где стояло несколько повозок. Затем их заставили сесть в одну из повозок и отправили их по назначению, т.к. заранее было решено, что повозки не должны выезжать из города все вместе.

После отбытия Великой Княгини и ее верной спутницы, большевики сделали то же самое и с мужчинами. Князья Владимир и Константиновичи были выведены в коридор, им были завязаны глаза и руки за спиной, после чего их посадили в другие повозки. Лишь Великий Князь Сергий понял, что должно произойти, и старался сопротивляться, говоря, что они все будут убиты. Большевики наконец выстрелили в него и ранили его в руку, а затем посадили в последнюю повозку и отправились.

Выехав из Алапаевска, все повозки вскоре объединились. В темноте, идущая в город группа крестьян в последний раз увидела князей и их убийц по дороге в Синячиху. Они встретили жутко молчаливую колонну из десяти или одиннадцати повозок, и в каждой из них по два человека. Князья были одеты в простую гражданскую одежду. Один из крестьян засвидетельствовал, что колонна продвигалась тихо и спокойно; из повозок не доносилось ни одного звука. Около часа ночи колонна добралась до шахты. Уже наступило 5/18 июля – день Ангела Вел. Князя Сергия.

По прибытии к шахте, узников вывели из повозок и заставили пройти несколько сот метров к избранному месту. Вел. Княгиня Елизавета по дороге пела песнопения.

О том, что случилось после этого, один из участников преступления – большевик Василий Рябов – дал следующие показания относительно совершенного убийства:

“Сначала мы подвели Вел. Княгиню Елизавету к шах. Сбросив ее в шахту, мы в течение некоторого времени слышали как она барахталась в воде. Затем мы сбросили и инокиню Варвару за ней. Опять мы услышали плеск воды и затем голоса двух женщин. Стало очевидно, что вытащив себя из воды, Вел. Княгиня также вытащила и свою спутницу. Тогда, не имея другого выхода, мы сбросили туда и всех мужчин”.

Очень маловероятно, что с завязанными глазами и завязанными за спиной руками, узники могли защищаться от побоев или стараться бежать. Однако, Вел. Князь Сергий возможно сделал последнюю попытку к сопротивлению, т.к. ему выстрелили в голову.

Спустя много месяцев после убийства, вскрытие тел показало, что несмотря на побои, жертвы были еще живы когда их сбросили в шахту. По свидетельству Рябова, большевики ожидали, что их жертвы – раненные, с завязанными глазами и руками, без сознания – очень скоро потонут в яме, а потому не видели нужды стрелять в них по одиночке.

Вскрытие также показало, что у всех жертв были сильно травмированы череп и мозг. Князь Владимир и князь Игорь по всей вероятности были без сознания после своих ранений, которые были особо тяжелыми. Вел. Княгиня Елизавета, князь Иоанн и князь Константин возможно оставались в сознании еще некоторое время. Ранения описанные в случае трех братьев Константиновичей должны были быть крайне болезненными, делая невозможной любую попытку заполучить помощь.

Свидетельство убийцы Рябова подтверждает предположение, что жертвы оставались живыми после того, как были сброшены в шахту, и дает нам представление о жестокости палачей:

“Никто из них, по-видимому, не утонул и не захлебнулся в воде, и через некоторое время мы снова могли слышать почти все их голоса.

Тогда я бросил туда гранату. Она взорвалась и все было тихо... Мы решили немного подождать, проверить если все они погибли. Вскоре мы услышали разговор и едва слышный стон. Я бросил туда еще одну гранату. И что же вы думаете – из под земли мы услышали пение! Я был объят ужасом. Они пели молитву «Спаси, Господи, люди Твоя!»

У нас больше не было гранат, однако невозможно было оставить дело незаконченным. Мы решили завалить шахту сухим хворостом и зажечь его. Сквозь густой дым еще долгое время продолжало доноситься до нас их пение...”

По свидетельству Рябова, некоторые из убийц остались сторожить шахту, а другие вернулись в Алапаевск, где они затрезвонили в соборные колокола и забили тревогу, говоря людям, что князей увезли какие-то неизвестные лица. По-видимому некоторые люди стали намекать на то, что произошло на самом деле, но охраняющие шахту большевики препятствовали им оказать помощь князьям. Есть и другие свидетельства о том, что жертвы оставались живыми на мрачном дне ямы: некоторые крестьяне, подкравшиеся к краю ямы, слышали доносящиеся снизу звуки пения; другие рассказали, что Вел. Княгиня Елизавета обвязала своим платком рану на разбитой голове князя Иоанна.

Хотя мученики умерли преимущественно от своих тяжелых ранений, также возможно, что голод и жажда усилили их страдания после многих часов, или даже дней, проведенных на дне шахты.

Некий белогвардеец писал, что хотя обстоятельства убийства Царя Николая Второго и его семьи были ужасны, но они бледнеют перед лицом алапаевского преступления. Из некоторых источников известно, что двое из алапаевских палачей сошли с ума из-за своего участия в гнусном злодеянии.

Совершив убийство, большевики цинично объявили, что князья были похищены из Алапаевска группой неизвестных лиц. Весть о «побеге» была напечатана в большевицкой прессе Петрограда, и в течение еще целого года семьи жертв верили, что князья живы и находятся где-то в Сибири, и усердно ждали вестей от них.

Но князь Владимир Палей и его соузники ушли навсегда, став жертвой массового побоища, которое начинало охватывать всю Россию и от которого в конечном итоге погибли многие миллионы людей на протяжении мрачного 20-го столетия. 5/18 июля 1918 г. русская литература также потеряла одного из своих самых многообещающих поэтов. В раннем возрасте 21-го года, заключительные строки одного из стихотворений князя Владимира, «Надпись на могиле», стали для него действительностью:

“Душа его на крыльях утомленных к Создателю, убитая, взлетит”.

1 ноября 1981 г. Русская Православная Церковь Заграницей прославила Царя Николая Второго и его семью, вместе со всеми Новомучениками, которые были убиты во время революции или за время советской власти, включая и жертв алапаевского злодеяния. На иконе святых Новомучеников Российских, написанной в Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле, Нью-Йорк, в числе других изображен и князь Владимир Палей. Он стоит с левого края императорской семьи, рядом с князьями Константиновичами, в военной форме и со списком в руке.

В акафисте посвященном алапаевским мученикам мы читаем следующие слова:

“Радуйся, преподобномученице Елизавето, истинный образ христианской жертвенности нам явившая! Радуйся, Варваро, верная дщерь своей духовной матери! Радуйтеся, заступницы за собратьев ваших в скорби и изгнании сущих! Радуйся, Сергие, мужественный исповедниче истинныя веры! Радуйтеся, братие, Троице равночисленнии! Радуйтеся, князии Иоанне, Игоре и Константине, святым отроком в пещи горящей подобнии! Радуйся, Владимире, княже и мучениче, своя страдания и смерть предуведевый! Радуйтеся, омывшие души ваша в потоках крови вашей! Радуйтеся, стоящии пред Спасом в рядах новых мучеников и исповедников!» После падения коммунистической власти, шахта близ Синячихи стала местом церковных паломничеств, и там была построена православная часовня. Туда, вглубь сибирских лесов, прибывают паломники, чтобы отдать дань любви и почитания невинным страдальцам, принесенным в жертву той страшной летней ночью 1918 года.

Хорхе Саенц Источник: http://www.holy-transfiguration.org/ru/index_ru.html

|

|

Category:

Богородица

Добродетели и совершенства Богоматери

I. Вчера церковныя песни прославляли Рожденнаго в вертепе и яслях, а ныне Виновницу радости нашей, Пресвятую Богородицу. Праздник этот называется собором потому, что древние христиане имели обычай в этот день собираться в св. храмы для прославления Богоматери.

II. В день собора верующих для прославления Пресвятыя Девы Марии укажем главнейшия добродетели и совершенства, коими украшалась на земли Пресвятая Дева, не дерзая входить в самую глубину благодати на Ней почивавшей.

а) Первая добродетель, и вместе основание всех добродетелей человеческих, есть преданность в волю Божию с забвением собственной воли. Необходимая для человека добродетель сия постоянно преисполняла собою всю душу и всю жизнь св. Девы Марии.Се раба Господня, буди Ми по глаголу твоему!сказала Она архангелу, благовествовавшему Ей зачатие Сына Божия. По видимому, не трудно было изявить таковую преданность в то время, когда следовало решиться не на что либо прискорбное и уничиженное, а на честь и славу — быть Материю Сына Божия: но на самом деле это был верх преданности и самоотвержения человеческаго. Ибо, во первых, к сану и званию Матери Божией принадлежало, как мы увидим, множество скорбей и искушений, таких притом, кои не посещают самых великих подвижников благочестия. Посему сказать:се раба Господня, значило сказать: се, Я готова на все лишения, скорби и страдания, — готова на то, чтобы оружие прошло самую Мою душу! (Лук. 2, 35). Самое достоинство Матери Божией, хотя есть высшее всех достоинств, но для души, истинно смиренной, какова была душа Марии, решиться на приятие его еще труднее, нежели решиться на скорби: ибо последния человек смиренный почитает естественною своею долею и принадлежностию за свое нравственное несовершенство, — а стать выше херувимов и серафимов — как подобало Матери Божией, — на это душу воистину смиренную могла преклонить одна безпредельная преданность в волю Божию. И сия-то преданность во всей силе выразилась в словах Приснодевы:се раба Господня, буди Ми по глаголу твоему!Сказано так один раз — архангелу; а исполняемо было всегда, не только пред ангелами, но и пред упорными врагами истины и правды. Ничто не могло поколебать сей преданности в Марии, — ни самый крест Сына Ея, поколебавший собою всю землю.

б) Вторая добродетель души праведной есть чистота тела и духа: ею украшаются все рабы Божии: но никто не украшался в такой полноте, как Пресвятая Дева. По сей-то добродетели Она, принадлежа еще к ветхому завету, где безбрачное состояние было как бы даже противно закону, обещавшему в награду за исполнение его многочадие и многочисленное потомство, — избрала для Себя на всю жизнь девство, и таким образом показала в Себе пример совершенства, принадлежащаго завету новому. По сей-то добродетели Преблагословенная не прежде согласилась на благовестие архангела, как узнав, что исполнением его над Нею не нарушится нисколько святый обет девства. Ибо что Она говорит ему? како будет сие, идеже мужа не знаю? (Лук. 1, 34). Как бы, то есть, так рекла Она: дело, о котором ты поведаешь, все и во всем зависит от того, могу ли Я при нем остаться в безбрачном состоянии, Мною для Себя избранном: если могу, то Я готова послужить тайне; если нет, то да пройдет благовестие твое на голову иную! — Вот до чего, как видите, простиралась любовь к чистоте духа и тела в Пречистой!

в) Третья добродетель душ святых есть мужественное перенесение скорбей и искушений. Св. Дева Мария, после Сына Своего и Бога, есть первый и высочайший пример этой добродетели. Какого искушения не перенесла Она, какой скорби не вытерпела? Слово плоть бысть (Иоан. 1, 14), то есть, зачалось от Духа во чреве Приснодевы: для последней из матерей есть в подобном положении ослаба и снисхождение; для Матери Сына Божия — нет его! Святый обрученник, не ведая тайны, подозревает Ее в бракоокрадовании!.. Что может быть тяжелее сего искушения? Но св. Дева преносит его безмолвно. — Одно слово Ея могло бы успокоить старца, а с ним и Ее самую, и разсеять подозрения; но Она не смеет сказать сего слова, потому что это тайна промысла — страдает и безмолвствует! Приближается потом время рождения — тут еще более нужен покой; а Матери Сына Божия надлежало в это самое время идти в Вифлеем с Иосифом, чтобы подвергнуться переписи народной. В самую минуту рождения не достает места в обители; и Мария идет для сего в вертеп, полагает рожденнаго во яслех!.. Едва радость о родившемся заставляет забыть стесненность Своего положения, как меч Ирода простирается уже над вертепом; и Матерь с Отрочатем принуждена бежать в Египет тем путем, коим и среди дня доныне с трудом проходят люди самые крепкие и вооруженные.

Подражая евангелисту, преходим в молчании годы последующие. Се, Мария уже на Голгофе. Какое мучение для сердца Матери видеть на кресте в муках Сына, Того Сына, Который зачат от Духа Святаго, Который, по проречению архангела, имел воцаритьсяв дому Иаковли во веки!..(Лук. 1. 33). Чужие не могли выносить сего зрелища, и возвращались с Голгофы, биюще в перси своя (Лук. 23, 48); а Матерь Иисуса стоит у креста в безмолвии, — погруженная мыслию в бездну путей Божиих. Что может сравниться с этим святым мужеством духа и сердца?

III. Не продолжим повествования о величии Честнейшей херувим. Вместо прославления Пречистыя поспешим обратиться к Ней же с молитвою. О чем? Паче всего о том, чтобы Ея благодатным содействием и в нашей нечистой душе отразился хотя малый и слабый образ тех добродетелей и совершенств, кои украшали Ее на земли, — чтобы мы в действиях своих водились и управлялись не своими суетными желаниями, а пресвятою волею Божиею, — чтобы сохраняли, сколько возможно, душу и тело свое от скверн мирских, и чтобы умели благодушно переносить те бедствия и печали, кои встречают нас на пути нашего земного странствия. Аминь. (Сост. по проп. Иннокентия, архиеп. херс. и тавр., т. III).

Источник: Полный годичный круг кратких поучений, составленных на каждый день годаприменительно к житиям святых, праздникам и др. священ. событиям, воспоминаемым Церковию, и приспособленных к живому проповедническому слову (импровизации). Составил по лучшим проповедническим образцамСвященник Григорий Дьяченко. В двух томах:Том второй. Второе полугодие.(375поучений).—Второе пересмотренное и значительно дополненное издание. М.: Издание книгопродавца А.Д. Ступина, 1897. - С. 765-767.

|

|

Category:

Рождество Христово

***

Благословен тот день и час,

Когда Господь наш воплотился,

Когда на землю Он явился,

Чтоб возвести на Небо нас.

Благословен тот день, когда

Отверзлись вновь врата Эдема;

Над тихой весью Вифлеема

Взошла чудесная звезда!

Когда над храминой убогой

В полночной звездной полумгле

Воспели «Слава в вышних Богу!» -

Провозвестили мир земле

И людям всем благоволенье!

Благословен тот день и час,

Когда в Христовом Воплощенье

Звезда спасения зажглась!..

Христианин, с Бесплотных Ликом

Мы в славословии великом

Сольем и наши голоса!

Та песнь проникнет в небеса.

Здесь воспеваемая долу

Песнь тихой радости души

Предстанет Божию Престолу!

Но ощущаешь ли, скажи,

Ты эту радость о спасеньи?

Вступил ли с Господом в общенье?

Скажи, возлюбленный мой брат,

Ты ныне так же счастлив, рад,

Как рад бывает заключенный

Своей свободе возвращенной?

Ты так же ль счастлив, как больной,

Томимый страхом и тоской,

Бывает счастлив в то мгновенье,

Когда получит исцеленье?

Мы были в ранах от грехов -

Уврачевал их наш Спаситель!

Мы в рабстве были - от оков

Освободил нас Искупитель!

Под тучей гнева были мы,

Под тяготением проклятья -

Христос рассеял ужас тьмы

Нам воссиявшей благодатью.

Приблизь же к сердцу своему

Ты эти истины святые,

И, может быть, еще впервые

Воскликнешь к Богу своему

Ты в чувстве радости спасенья!

Воздашь Ему благодаренье,

Благословишь тот день и час,

Когда родился Он для нас.

(Великий князь Константин Романов)

|

|

Category:

Рождество Христово

Собор Пресвятой Богородицы

На следующий день после праздника Рождества Христова, Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, рождшей Спасителя.

Это собрание верующих было названо собором Пресвятой Богородицы.

В празднование Собора вспоминается память святого Иосифа Обручника, царя Давида (предка по плоти Господа Иисуса Христа) и святого Иакова, брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа Обручника. Святой Иаков сопровождал вместе с отцом своим Иосифом Матерь Божию и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Установление этого празднования относится к древним временам Христианской Церкви. Уже Епифаний Кипрский († 402), а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу рождшемуся Богочеловеку с хвалой рождшей Его Деве. Указание на празднование собора Пресвятой Богородицы на следующий день по Рождестве Христовом можно найти в 79 правиле 6 Вселенского Собора, состоявшегося в 691 году.

Собор Пресвятой Богородицы. Тропарь

Пречистая Богомати, Богородице,/ Собор Твой честный украшен многоразличными добротами, / дары Ти приносят, Госпоже, многи мирстии людие, / Узы наша грешныя раздери Своею милостию/ и спаси души наша.

Кондак Собора Пресвятой Богородицы

Иже прежде денницы от Отца без матере родивыйся,/ на земли без отца воплотися днесь из Тебе./ Темже звезда благовествует волхвом,/ Ангели же с пастырьми поют// несказанное Рождество Твое, Благодатная. Пресвятая Богородице, спаси нас!!!

|

|

Category:

Рождество Христово

Священник Игорь Москвичев

Праздник Рождества Христова на протяжении многих веков был и остается самым ожидаемым и любимым в христианской среде. Его ждут как дети, для которых наступление Рождественской ночи является чем-то волшебным и таинственным, так и взрослые, потому что с наступлением этого светлого праздника оканчивается Рождественский пост, и в душу входит радостное настроение и ожидание предстоящих Святок. Однако немногие из нас, даже из тех, кто ходит в храм уже не первый год и, может быть, не одно десятилетие, понимают истинный смысл этого праздника, его значение для падшего человечества, его суть и необходимость в христианской библейской истории. Из года в год Церковь Христова, желая нам дать истинное и правильное понимание празднования Рождества Христова, прославляет данное событие в праздничных песнопениях, в которых и заключен глубочайший и неповторимый смысл праздника. К сожалению, не все из нас, посещая Рождественские богослужения, вслушиваются и вдумываются в смысл происходящего на богослужении. Однако попробуем все же разобраться в этом. Первое, что слышит человек, вошедший в православный храм, в дни предпразднства Рождества Христова – тропарь «Готовися, Вифлееме…». Как правило, из этого тропаря человек может уловить несколько первых фраз, но потом разобрать что-либо уже не получается – все сливается в одно плавное мелодическое звучание… На самом деле, первые слова приведенного тропаря (который так и называется «тропарь предпраздства») и последующие содержат глубокий смысл. Рождества Христова – тропарь «Готовися, Вифлееме…». Как правило, из этого тропаря человек может уловить несколько первых фраз, но потом разобрать что-либо уже не получается – все сливается в одно плавное мелодическое звучание… На самом деле, первые слова приведенного тропаря (который так и называется «тропарь предпраздства») и последующие содержат глубокий смысл. Приведем полный текст указанного молитвословия: Готовися Вифлееме, отверзися всем, Едеме. Красуйся, Евфрафо, яко древо Живота в вертепе процвете от Девы. Рай бо Оноя чрево явися мысленный, в немже Божественный сад. От негоже ядше, живи будем, не якоже Адам умрем. Христос раждается, прежде падший возставити образ. По-русски его можно прочитать следующим образом: Готовься, Вифлеем, отверзи врата всем, Эдем. Красуйся, Евфрафа, ибо древо жизни в пещере процвело от Девы. Чрево же Ее явилось мысленным раем, в котором божественный сад. От него вкушая, будем живы и не умрем, как умер Адам. Христос рождается, чтобы прежде падший восставить образ. Разберем данный текст. «Готовися, Вифлееме» – призыв, обращенный ко граду Давидову, имеет важное значение. Из истории праздника мы помним, что после объявленной Августом переписи населения, все население древней Палестины начало своего рода миграцию к городам своих предков, родовых колен. Праведный Иосиф и Пресвятая Дева, будучи потомками царя Давида отправились к свой родовой город – Вифлеем. А так как вскоре после этих событий случилось Рождество, то и Церковь Христова, как бы возвращаясь в те времена, призывает Вифлеем приготовиться к достойному принятию – встрече – Христа Спасителя. «Отверзеся всем, Едеме» – под Эдемом понимается Рай, то место, где обитали первые люди – прародители Адам и Ева – и которое было утрачено ими вследствие грехопадения. Отверзение, т.е. открытие этого Эдема, Рая, стало возможным благодаря рождению в мир Богочеловека. C рождением Спасителя вновь открываются врата Рая для каждого человека. «Красуйся, Евфрафо» – этот призыв сходен по значению с призывом, обращенным к Вифлеему. И это не случайно – с древних времен наименование Евфрафа применялось ко всей области вокруг Вифлеема. Таким образом, к достойной встрече Грядущего призываются не только город, но и его окрестности. «Яко Древо Живота в вертепе процвете от Девы» – символ «Древо Живота» является древним. Вкушая от его плодов в Раю можно было обрести бессмертие. Родившийся Спаситель сравнивается с эти древом потому, что если вкушать его (Тело и Кровь в таинстве Евхаристии), то также обретем бессмертие. Здесь проводится именно такая аналогия. Славянское слово «процвете» означает «выросло». «Рай бо Оноя чрево явися мысленный, в немже Божественный сад. От негоже ядше, живи будем, не якоже Адам умрем». В этих словах содержится пространное, наполненное эпитетами, изложение мысли, о которой речь шла выше. Под Божественным Садом понимается Сам Христос. Наименование «Божественный» – потому, что Он не человеком «посажен», но это «Небесное Саждение». Чрево Пресвятой Богородицы названо Раем потому, подобно земле, из которой вырастает дерево, так из чрева – плоть. Из райской земли – Древо Жизни, – из чрева Богородицы – человеческая Плоть Богочеловека Христа. Вкушая этого Божественного сада, мы получаем вечную, бессмертную жизнь и не умираем, подобно согрешившему Адаму. «Христос раждается прежде падший восставити образ» – в этих словах заключен главный смысл воплощения Христова. Святоотеческое мнение по этому вопросу следующее – если мы примем путь Адама за прямую дорогу, по которой ему должно было пройти, то грех, который он допустил, поверив дьяволу, является отступлением от этого пути, «сворачиванием» с прямой дороги. Все последующее человечество продолжало свой путь уже по «кривой» дорожке. Христос, воплотившись и совершив Искупительный подвиг, вернул человечество на ту дорогу, на то место, где свернул в свое время Адам. Именно поэтому в одном из рождественских церковных песнопений Христос именуется Вторым Адамом. Так, в одном небольшом произведении – тропаре предпразднства – заключен столь глубокий и таинственный смысл. Чем больше мы будем задумываться над тем, что мы слышим в храме или читаем во время домашних молитв, тем больше и яснее для нас будет открываться подлинная сущность празднуемого события.

В другом тропаре, который тоже исполняется в каждом храме в период предпразднства Рождества Христова, но уже в последний его день, а именно в Сочельник (или Навечерие). Приведем его полный текст: Написовашеся иногда со старцем Иосифом, яко от семене Давидова, в Вифлееме Мариам, чревоносящи безсеменное Рождение. Наста же время рождества, и место ни единоже бе обиталищу, но, якоже красная палата, вертеп Царице показашеся. Христос раждается прежде падший воскресити образ. Русский перевод: Однажды отметилась в переписи со старцем Иосифом, как происходящая от семени Давида, в Вифлееме Мария, имеющая во чреве бессеменно зачатый плод. Настало же время рождения, и не было нигде им места для пристанища, но как красная палата, явилась Царице пещера. Христос рождается, дабы воскресить прежде падший образ (Адамов). В данном песнопении с еще большей эмоциональностью и величием прославляется грядущее Боговоплощение и его главные действующие лица – Пресвятая Дева и Спаситель. Здесь мы можем видеть уже более конкретные черты предстоящего события – начавшуюся перепись, вступление Святого Семейства в Вифлеем, отсутствие мест в городских гостиницах, пещера, «якоже красная палата», в которой вынуждены были остановиться Иосиф и непраздная Мария… Иными словами, по мере приближения радостного церковного торжества, мы отчетливее и четче видим картину праздника и его историю, и, самое главное, – смысл и значение его для каждого из нас. Церковь Христова, приближая нас к самому сокровенному, стремится постепенно погрузить нас в предстоящую радость, постепенно сбрасывая наброшенное покрывало.

Несколько слов необходимо сказать и о самом богослужении Сочельника. Если внимательно все слушать и пытаться понять, пережить, то можно погрузиться в историю и оказаться «свидетелями» тех давних событий. Песнопения и чтения построены в форме диалога праведного Иосифа и Пресвятой Девы. Данная особенность придает богослужению умилительный и трогательный характер. Например: Мария! Что это за дело, которое я вижу в Тебе? Недоумеваю, удивляюсь и ужасаюсь. Скорее отойди от меня тайно. Ты принесла мне за честь – срамоту, вместо веселия и похвалы – скорбь и укоризны. Больше не могу терпеть человеческих поношений. Я принял Тебя от Господних иереев непорочной. И что вижу? и ответ: Что ты смущаешься и дряхлуешь, видя Меня непраздной? Ты не ведаешь страшного таинства, которое во Мне. Отложи всякий страх, познавая преславное. Ныне в Моем чреве Бог. Он нисходит на землю и принимает плоть по милости, хотя спасти людей. Ты Его увидишь по рождении, как Он благоволил, и в радости Ему поклонишься, как Твоему Создателю. (тропари на Царских Часах) Творения песнописцев (их имена неизвестны), оставившие столь дивные произведения, в поэтических художественных образах говорят об историческом событии Рождества Христова, проникновенно вводя в его дух, и в понимание христианского догмата о Воплощении Сына Божия Господа нашего Иисуса Христа.

В самом же тропаре праздника все «прикровенные» образы, сравнения и эпитеты периода предпразднства предстают в полном обличии и содержат прямое изложение сути празднуемого события: Текст тропаря: Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе! Перевод его следующий: Рождение Твое, Христе Боже наш, дало миру свет разума, Служащие звездам (волхвы) от звезды научились поклоняться Тебе, Солнцу Истины, и Тебя познать с высоты Востока. Господи, слава Тебе! Подлинная глубина и одновременно с этим величие праздника заложены именно здесь, в тропаре (и богослужении), посвященном празднуемому событию. Указывая на них, схиархимандрит Иоанн (Маслов) писал : : Совершилось Боговоплощение, открылась тайна Богочеловечества. Люди мало задумываются над этой тайной, мало проникают в глубокое, неизмеримое значение ее для жизни христианского мира. Мы настолько привыкли к этим словам, что не придаем большого значения этому всеспасительному событию Но стоит только на один миг представить себе прекращение действия закона всемирного тяготения, и мы ясно увидим перед собой ожидаемую вследствие этого мировую катастрофу. То же самое можно сказать и о тайне боговоплощения. Без нее нет смысла жизни на земле. Время пришествия в мир Христа явилось гранью двух миров – древнего и нового. Поэтому и нам, приходя в храм на богослужение, прежде всего необходимо не забывать о главном, «едином на потребу» (Лк. 10:41).

По своему значению праздник Рождества Христова является одним из самых значимых – с одной стороны эту значимость ему придает его смысл – пришествие в мир Христа Спасителя («и Слово стало плотью и обитало с нами» (Ин. 1:14)), а с другой – его богослужебная структура. Сопоставив два великих праздника христианского мира Рождество Христово и Пасху, мы найдем у них много общего: посты, почти одинаковой протяженности; последовательная смысловая структура (без воплощения не случилось бы избавления и спасения); схожая структура попразднства (Светлая седмица и Святки) и др. В богослужебной литературе можно встретить утверждение, что праздник Рождества Христова является второй Пасхой. Таким образом, праздник Рождества Христова является не только рубежом окончания поста и начала Святок – периода разговения и походов по домам с колядками. Рассматривая церковные тексты, песнопения дней, предшествующих Рождеству Христову, и тропаря самого праздника, мы пришли к выводу, что правильное и подлинное понимание данного события Священной истории имеет отношение к жизни каждого конкретного человека. Христос приходит для того, что восставить, воскресить падшего человека, приходит и принимает образ раба ради каждого из нас, ради того, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11). Поэтому, празднуя в очередной раз, светлый и радостный праздник Рождества Христова, постараемся подойти к нему с большим осознанием и ответственностью, будем помнить о его первостепенном значении и прославлять Родившегося Мессию и просить о прощении грехов и введении нас под своды райского чертога.

|

|

Category:

Рождество Христово

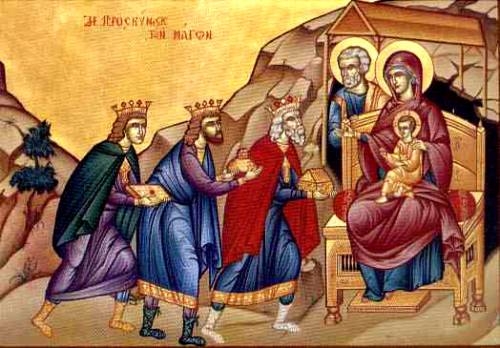

Поклонение волхвов: почему родившемуся Христу принесли золото, ладан и смирну?

"Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода… се волхвы с востока пришли" (Мф. 2:1)

Евангельский рассказ о поклонении волхвов (Мф. 2 гл.) очень назидателен. Это, прежде всего рассказ об “епифании”, или явлении Христа язычникам.

Еще Иосиф и Пресвятая Матерь Божия с Младенцем Иисусом оставались в Вифлееме, как из далекой страны с востока (из Персии или Вавилонии) пришли в Иерусалим волхвы.

Волхвами, или мудрецами, назывались ученые люди, занимавшиеся наблюдением и изучением звезд. В то время люди верили, что при рождении великого человека появляется на небе новая звезда. Многие язычники в пределах Персии, наученные рассеявшимися иудеями, знали о грядущем в мир Мессии — Великом Царе Израильском. От евреев они могли знать следующее пророчество Валаама относительно Мессии: “Вижу Его, но ныне еще нет. Зрю Его, но не близко. Восходит Звезда от Иакова и восстает Жезл от Израиля, и (Он) поразит князей Моава” (Числа 24:17), здесь “Моав” — олицетворение врагов Мессии. Персидские волхвы ждали, что когда родится обещанный Царь, то на небе появится новая звезда. Хотя пророчество Валаама говорило о звезде в духовном смысле, но Господь, по милости Своей, чтобы привести язычников к вере, дал на небе знамение в виде появления необычайной звезды. Увидев ее, волхвы поняли, что ожидаемый Царь родился.

После продолжительного и далекого путешествия они, наконец, дошли до столицы иудейского царства Иерусалима и стали спрашивать: “Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему”. Эти слова таких видных незнакомцев всколыхнули многих жителей Иерусалима и в особенности царя Ирода, которому немедленно доложили о прибытии загадочных восточных ученых.

С первых дней воцарения, шатким был трон Ирода. Народ его ненавидел, считая его узурпатором Давидова престола и тираном и гнушался им, как язычником. Последние годы жизни Ирода осложнились еще личными невзгодами и кровавыми расправами. Он сделался крайне подозрительным и по малейшему поводу казнил своих явных и мнимых врагов. По этой причине погибло несколько детей Ирода и даже его жена, которую он раньше пламенно любил. Больной и дряхлый, Ирод теперь проживал в своем новом дворце на Сионе. Услышав о родившемся Царе, Он особенно заволновался, боясь, как бы люди не воспользовались его старостью, чтобы отнять у него власть и передать ее новорожденному Царю.

Чтобы выяснить, кто же этот новый претендент на его престол, Ирод собрал к себе всех священников и книжников, — людей хорошо знавших книги Священного Писания, и спросил их: “Где должно родиться Христу?” Они ответили: “В Вифлееме иудейском, потому что так написано у пророка Михея”. Тогда Ирод тайно призвал к себе волхвов, выведал у них время появления звезды и послал их в Вифлеем. Прикидываясь благочестивым, хитрый Ирод сказал им: “Пойдите и там хорошенько все узнайте о Младенце, и когда найдете Его, придите и скажите мне, чтобы и я мог пойти поклониться Ему”. На самом же деле Ирод собирался воспользоваться их сообщением, чтобы предать Младенца смерти.

Волхвы, выслушав царя Ирода и ничего не подозревая, пошли в Вифлеем. И вот снова та звезда, которую они видели прежде на востоке, появилась на небе и, двигаясь по небу, шла перед ними, указывая им путь. В Вифлееме звезда остановилась над тем местом, где находился родившийся Младенец Иисус.

Волхвы вошли в дом и увидели Младенца Иисуса с Матерью Его. Они поклонились Ему до земли и поднесли Ему дары (подарки) свои: золото, ладан и смирну (драгоценное благовонное масло). В подарках волхвов можно видеть следующее символическое значение. Золото они принесли Ему, как Царю (в виде дани или подати), ладан, как Богу (потому что ладан употребляется при богослужении), а смирну, как Человеку, который должен умереть (потому что в то время умерших помазывали маслами, смешанными с благовонной смирной).

Поклонившись всеми ожидаемому Царю, волхвы собирались, было на следующий день возвратиться в Иерусалим к Ироду. Но Ангел, явившись им во сне, открыл им коварные намерения Ирода и повелел вернуться в свою страну, взяв другой путь, не проходящий около Иерусалима. Предание сохранило имена волхвов, которые потом стали христианами. Это были Мельхиор, Гаспар и Валтасар.

В рассказе о Рождестве Христовом еще замечательно то, что первыми поклонились родившемуся Спасителю пастухи, истинные дети природы, которые могли открыть пред Ним только сокровищницу своего сердца, полного простоты, веры и смирения. Уже значительно позже пришли волхвы с Востока, насыщенные ученой мудростью, повергшие пред Богомладенцем вместе с благоговейною радостью золото, ладан и смирну. Они должны были совершить долгий путь прежде, чем достигли Иудеи и даже, находясь уже в Иерусалиме, не сразу могли обрести место рождения Царя Иудейского. Не говорит ли это о том, что и простота сердца, и глубокая добросовестная ученость одинаково ведут ко Христу. Но первый путь прямее, короче и вернее второго. Пастырями руководили непосредственно Ангелы, а волхвы “учахуся” от бессловесной звезды и через Ирода от книжников и старцев иудейских. Не без затруднений и опасностей достигли они желанной цели и не слышали небесной гармонии, прозвучавшей над землей — “Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение” (мысль Митрополита Анастасия).

Епископ Александр (Милеант)

|

|

Category:

Рождество Христово

Символическое значение Рождественской елки

История говорит нам, что обычай ставить украшенную елку в это время года ведет свое начало со времен язычества. По воззрениям древних язычников, украшенное плодами и светильниками дерево в это время года, соответствующее времени наших святок, служит символом поворота солнца на лето, когда заметно увеличивается продолжительность дня и мы знаем, что под живительным действием солнечных лучей вскоре всё в природе после мертвенной зимней спячки вновь оживет и расцветет, чтобы дать плоды, питающие нас. Устройство елки именно в это время года было издавна приветом возрождающемуся солнцу, дарящему людям жизнь.

Вероятно, и в нынешнее время для нехристиан и атеистов устройство елки имеет подобное символическое значение – ибо как раз на Новый год принято желать "нового счастья", "исполнения всех желаний", "успехов в работе", материального благосостояния и т.п. Сохранилось даже языческое дохристианское поверье, что встреча Нового года имеет роковое значение для всего годового периода: мол, как встретишь Новый год - так его и проведешь; поэтому непременно надо праздновать как можно веселее, сытнее и разгульнее.

Но для православного человека всё, сотворенное Богом и само мiроздание, имеет более глубокий смысл: у нас елка – не чувственный привет солнцу и его земным дарам, а выражение благодарности Творцу этого солнца, Творцу мiра и человека за Его духовные дары: "Тебе кланятися Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе!". Такими словами в Рождественском песнопении мы благодарим воплотившегося Сына Божия за то, что Он пришел оживить, воскресить, обновить всю тварь и венец творения - всех людей, открыв им путь к вечной жизни. То есть у нас всё должно твориться во славу Божию, включая все наши празднования.

Поэтому и Рождественская елка выбрана у христиан таким символ жизни и безсмертия - поскольку зелень этого дерева не умирает зимой в отличие от лиственных деревьев. По этой же причине, как известно, ельником устилают при похоронах путь умерших к месту последнего упокоения в надежде воскресения и жизни вечной. С этой точки зрения устраиваемая на Рождество елка должна напоминать нам об Источнике жизни и безсмертия, Который рожден Пресвятой Девой Марией и благостью Которого мы имеем возможность перейти в нетленную жизнь в дарованном нам вечном Царствии Небесном.

Елка напоминает нам также о состоянии рода человеческого до Христа. За грех непослушания Богу Адам и Ева лишились блаженства в раю, где находилось древо жизни, имевшее силу предохранять от болезней и смерти человека, питавшегося его плодами. После изгнания из рая прародителей наших у входа в него был поставлен херувим с огненным мечом, преграждая смертным изгнанникам доступ к древу жизни. И так продолжалось до пришествия Христа, отверзшего людям двери в рай.

Это благодеяние Христа так воспевается Церковью в рождественском песнопении: "Приидите возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе [возвещая совершившееся таинство] средостение градежа [стена, служившая преградой] разрушися, пламенное оружие плещи дает [обращает в тыл, удалено], и херувим отступает от древа жизни, и аз райския пищи причащаюся, от него же произгнан бых преслушания ради" (Стихира на "Господи воззвах"). Вот о чем напоминает и проповедует нам вечнозеленая елка.

А восьмиконечная звезда, которой мы увенчиваем это древо, означает ту звезду, которую волхвы видели на Востоке и которая привела их ко Христу, чтобы поклониться Ему – Солнцу Правды. Подарки же, раздаваемые у елки напоминаеют, с одной стороны, о дарах волхвов, принесенных Царю Христу, а с другой стороны, - "обилия благодати и дара праведности", которых нас удостаивает Спаситель, чтобы мы могли избегнуть смерти для жизни вечной (Рим. 5:17).

"Православная Русь" (Джорданвиль, 1981, № 24)

|

|

Category:

Рождество Христово

Что такое для верующего человека день Рождества? — Рождество для нас — это завершение Ветхого Завета и начало Нового. То, чего ожидали ветхозаветные праведники и все, сохранившие веру в истинного Бога, с того момента, как наши праотцы переступили ту единственную заповедь, которая была дана Богом первозданному Адаму. Это событие, которое изменило судьбу человеческого рода, начало нашего спасения. Само церковное богослужение готовит человека к такому пониманию Рождества. В дни предпразднства (2-6 января) в стихирах, канонах на утрени и повечерии, удивительных по своей глубине и умилительности, звучит, все более нарастая, одна и та же мысль: "Христос рождается, Христос приходит". И это ощущение — того, что "Господь приходит", становится совершенно реальным. Приведу пример немного личный, но очень яркий. Достаточно уже давно один мой друг, верующий, но живший в то время не вполне церковной жизнью человек, служил в армии. Рождественской ночью он находился в дозоре, и вдруг в какой-то момент, абсолютно без видимых причин, вдруг почувствовал, что… родился Господь. Его сердце наполнила поразительная, совершенно неожиданная радость. Очевидно, в ночь Рождества происходит какое-то таинство — таинство воспоминания мира о самом удивительном моменте его истории: о том, как Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом.

Игумен Нектарий (Морозов)

|

|

|