|

Category:

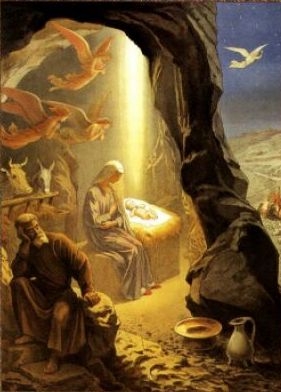

Рождество Христово

Литургическое освещение праздника Рождества Христова.

Церковные песнопения и каноны, посвященные прославлению Рождества Христова, составлены знаменитыми песнопевцами Церкви, святыми Константинопольскими архиепископами: Григорием Богословом, Анатолием и Германом; святым Андреем, архиепископом Критским, преподобным Иоанном Дамаскиным, св. Космою, епископом Маиумским, инокиней Кассией и другими. Произведения названных богословов прекрасны поэтическими образами, безграничной глубиной богословского умозрения и силой чувства. Идейное содержание этих творений в целом представляет историко-богословское изображение тайны Рождества Христова. Песнопения праздника упоминают также о переписи иудеев кесарем Октавианом Августом, о путешествии Иосифа Обручника и Пресвятой Девы Марии в Вифлеем, излагают некоторые подробности Рождества Христова и кратко замечают о бегстве Святого семейства в Египет от царя Ирода. Основываясь на Евангельском повествовании о Рождестве Спасителя, святые песнопевцы подчеркивают исключительное значение этого мирового события для спасения всего человеческого рода и вдохновенно призывают к духовному торжеству и ликованию. По сравнению с Евангелием, литургическое раскрытие истории настоящего праздника закономерно отличается некоторыми особыми свидетельствами. Например, здесь мы встречаем слова Богоматери к родившемуся Богомладенцу и Ее разговор при встрече с волхвами. Другой пример. В Евангелии не поясняется, какова была буря смятения в душе Иосифа Обручника при виде Пресвятой Девы непраздною. В богослужебных же песнопениях приводится диалог на эту тему Иосифа и Преблагословенной Марии. Соответственно порядку постепенного литургического раскрытия историко-богословских идей в службе праздника Рождества Христова изложим это событие в хронологической последовательности. Для песнопевцев Церкви основой литературного освещения Рождения на земле Спасителя мира служит упоминание в Евангелии о переписи населения Иудеи римским кесарем Августом. Подчиняясь распоряжению властей, праведный Иосиф Обручник и Пресвятая Дева Мария, как потомки Давида, должны были отправиться на перепись в Давидов отечественный город Вифлеем и там внести свои имена в государственные списки (Рождество Христово, вечерня, 5-я стихира на Господи воззвах). Еще до путешествия Иосиф Обручник при виде Пресвятой Девы непраздною душевно мучился, не зная тайны Ее зачатия. Он мыслил не оглашать этого факта, но тайно отпустить Преблагословенную Марию из своего дома. Песнопевцы вкладывают в уста Иосифа такой вопрос к Пречистой: «Мария! Что это за дело, которое я вижу в Тебе? Недоумеваю, удивляюсь и ужасаюсь. Скорее отойди от меня тайно. Ты принесла мне за честь срамоту, вместо веселия и похвалы — скорбь и укоризны. Больше не могу терпеть человеческих поношений. Я принял Тебя от Господних иереев непорочной, и что вижу?» (Навечерие Рождества Христова, Царские часы, 3-й тропарь на 1-м часе) Как смущалась тогда Пресвятая Дева! Как болезненно переживала муки Своего Обручника! Но, предоставляя объяснение этой тайны Промыслу Божию, Она не дерзала преждевременно и без воли Божией открывать ее и молча переносила тяготу Своего положения. Откровение Иосифу от Ангела Божия во сне о бессеменном воплощении от Девы Спасителя мира временно успокоило старца. Во время же путешествия в Вифлеем на перепись Иосиф стал снова «уязвляться печалью» по поводу непраздности Богоматери. Тогда Пречистая прямо сказала ему: «Что ты смущаешься и дряхлуешь, видя Меня непраздною? Ты не ведаешь страшного таинства, которое во Мне. Отложи всякий страх, познавая преславное. Ныне в Моем чреве Бог. Он нисходит на землю и принимает плоть по милости, хотя спасти людей. Ты Его увидишь по рождении, как Он благоволил, и в радости Ему поклонишься, как Твоему Создателю» (Навечерие Рождества Христова, Царские часы, 2-й тропарь на 9-м часе). Слова Пресвятой Девы Марии окончательно рассеяли тревоги праведного старца и утвердили верою в истине Боговоплощения. После того, если бы кто его спросил: «Иосиф! Скажи нам. Как ты приводишь в Вифлеем непраздною Деву, Которую принял от святых?», — то он твердо ответил бы: «Я исследовал пророков и, приняв от Ангела весть, уверился, что Мария несказанно родит Бога» (Навечерие Рождества Христова, Царские часы, 3-й тропарь на 3-м часе). По прибытии в Вифлеем Пречистая почувствовала наступление времени родов. С поисками пристанища медлить было нельзя. Между тем, для бедной Святой семьи ни в одном городском доме не нашлось свободного места для ночлега. Лишь рядом с Вифлеемской гостиницей Иосиф нашел пустую пещеру, куда в ненастную погоду пастухи загоняли скот. Сюда он привел Деву-Агницу, чревоносившую Христа (Неделя святых отец, великая вечерня, 8-я стихира на Господи воззвах). «Вертеп показался Ей прекрасной палатой» (Предпразднство Рождества Христова, великая вечерня, тропарь предпразднства). Здесь-то Она безболезненно родила Богомладенца Христа, спеленала и положила Его, за неимением колыбели, в скотские ясли. Рождение Спасителя открывает Его непостижимое самоуничижение, обнищание, смирение и долготерпение. В скотских яслях плотски возлегает Безначальное Божие Слово, держащее правление всем миром (Неделя святых отец, великая вечерня, 3-я стихира на Господи воззвах; Рождество Христово, утреня, 1-й канон, 6-я песнь, 1-й тропарь . Ясли, пелены, вертеп... Какие яркие образы убожества и Божественного смирения! В то же время какая непостижимая высота сокрыта здесь! Этот вертеп, в котором Дева рождает Творца, выше рая. Сама Пречистая — Херувимский престол, ясли – вместилище Невместимого, Иосиф Обручник, мнимый отец Богомладенца, — символический образ Совета Отчего (Неделя святых отец, утреня, канон предпразднства, 5-я песнь, 1-й и 2-й тропари; Рождество Христово, великая вечерня, 2-я и 5-я стиховные стихиры; утреня, канон, ирмос 9-й песни; предпразднство, повечерие, канон, 7-я песнь, 2-й тропарь ). Блаженное чрево безмужней Богоотроковицы показуется мысленно превысшим неба, так как изводит Невместимого небом (Предпразднство, утреня, 6-я хвалитная стихира) — Ангела Великого Совета Троицы (Неделя святых отец, канон предпразднства, 3-я песнь, Богородичен). Богоматерь, как Божественная Мироположница, изливает благовонное миро и, как светлое облако, проливает на землю дождь небесной Жизни (Неделя святых отец, утреня, канон предпразднства, 7-я песнь, 2-й тропарь). В такой-то земной обстановке Сын Божий, неизменный Отчий Образ, принимает плотски вид раба без преложения Божественного естества (Рождество Христово, великая вечерня, 1-я стихира на Господи воззвах) и неотлучно от Отца Божеством (Рождество Христово, великая вечерня, 4-я стихира на литии, 1-я стихира на стиховне ). Так Безначальный начинается, Бесплотный воплощается, Неописанный описуется телом, Невидимый видится (Рождество Христово, утреня, 6-я хвалитная стихира; Неделя по Рождестве Христовом, утреня, канон, икос по 6-й песни). Из девственных ложесн, как из облака воссиявает во плоти незаходимое Солнце и Звезда от Иакова, чтобы просветить благодатью всю подсолнечную (Неделя святых отец, великая вечерня, 1-я стихира на Господи воззвах; Предпразднство, повечерие, канон, 3-я песнь, 3-й тропарь). В ночь Рождества Христова стали наглядны и понятны слова пророка Иоиля, видевшего на земле знамения крови, огня и столпов дыма (Иоил. 2, 30): кровь — это воплощение, огонь — Божество, столпы дыма — благоухание Святого Духа (Неделя по Рождестве Христовом, утреня, хвалитная стихира на Славу ). При Рождении Господа простерла земля свои плечи и приняла Создателя, родившегося от девы в младенческом образе (Предпразднство, утреня, канон, седален по 3-й песне). Земля сама стала тогда небом (Предпразднство, светилен по 9-й песни канона). На ней наступила весна благодати, разорившая зиму безбожия (Неделя святых отец, канон предпразднства, 6-я песнь, 2-й тропарь). Ради человеческого спасения Христос Спаситель в воплощении воспринял нищету по подобию нашей. Богатый обнищал, чтобы благодатно обогатить бесчисленных грешников, обнищавших от греха и злобы диавола (Неделя святых отец, Богородичен, седален после кафизмы; канон предпразднства, 1-я песнь, Богородичен). Пресвятая Богородица, спеленав Новорожденного Богомладенца, рабски поклонилась Ему, часто Его лобызала и, приникнув к Нему, промолвила: «Избавитель Мой и Бог! Как ты вселился во Мне?» (Неделя святых отец, ведикая вечерня, 8-я стихира на Господивоззвах) «Кого на земле возыменую Твоим Отцом, не знаю» (Неделя святых отец, утреня, канон предпразднства, 8-я песнь, Богородичен). «Содержащий все! Ты хочешь быть держимым Моими руками. Как буду повивать пеленами и питать сосцами Тебя, Младенца? Как назову Тебя Своим Сыном — Сущая Твоя Раба? Удивляюсь Твоей недомыслимой нищете» (Предпразднство, великая вечерня 1-я стихира на Господи воззвах). «Как Тебя вскормлю млеком, Сын Мой и Творец Мой?» (Предпразднство, великая вечерня 3-я стиховная стихира) «Вышний Боже и Невидимый Царь! Не могу разуметь Твоего таинства... Как Ты, Сущий в образе Божием, носишь образ Адамов... В рождении Ты не лишил матернего девства, и сохранил ложесна, как они были прежде рождения» (Предпразднство, великая вечерня, 1-я и 2-я стихира на Господи воззвах). «Сын Мой! Как понесу Тебя, Которого Небесный престол держит и пламенеет?» (Предпразднство, утреня, канон, 8-я песнь, 1-й тропарь) «Сын Мой! Как в яслях бессловесных восклоню Тебя, Избавляющего всех от (греховного) бессловесия?» (Предпразднство, утреня, канон, 8-я песнь, 2-й тропарь) «Сладкое Мое Дитя! Как держу Тебя, держащего Своим мановением весь мир?» (Предпразднство, утреня, канон, 9-я песнь, 3-й тропарь) В описанном разговоре Богоматери с Богомладенцем звучит голос обильной нежной любви, искрятся лучи высочайшего Богопознания, таится глубина смиренного самопознания и беспредельной материнской заботливости. Пока совершалась тайна Рождества Христова в вертепе и безмолвствовал сонный город Вифлеем, Провидение Божие неусыпно бодрствовало к возвеличению Богомладенца. Около Вифлеема, в некотором отдалении от него, раскинулись пригородные поля, на которых пастухи ночной порой пасли стада овец и по обычаю играли на пастушеских свирелях. Вдруг их облистала Господня слава в виде молниеносного света. Перед ними предстал Ангел Божий и сказал: «Старейшины над чредами пасомых стад! Прекратите игру на свирелях. Я возвещаю вам великую радость: ныне в Вифлееме родился Христос Господь, благоволивший, как Бог, спасти человеческий род. Славьте Его, благословенного Бога отцов... И вот вам знак. Вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Едва смолкло благовестие Ангела, как все небо над Вифлеемскими полями озарилось невыразимо ярким светом. В пространстве его явилось бесчисленное ангельское воинство, и с небесной высоты послышалось божественно-прекрасное пение: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Предпразднство, утреня, седален по 2-й кафизме; Рождество Христово, великая вечерня, 2-я стихира на Господи воззвах; утреня, стихира по 50-м псалме; 1-й канон, 7-я песнь, 1-й и 2-й тропарь; Лк. 2, 12). Когда смолкла песнь Ангелов и прекратилось видение, изумленные пастухи обратились друг к другу: «Пойдем в Вифлеем, посмотрим бывшее и Божественного Христа». Дойдя до города со свирелями в руках, они вошли в вертеп и первыми на земле удостоились увидеть бессеменно воплотившегося Царя Христа, лежащего в яслях. Благоговейно склонились перед Богомладенцем и Богоматерью эти простые сердцем и внешне бедные, но богатые верой люди. Длительное время они безмолвно созерцали Господа, облекшего неприступность Божества в образ Сына Человеческого и после поклонения Ему, исполненные радости и умиления, возвратились к своим стадам. Церковные песнопевцы, следуя Евангелию, упоминают в числе воздавших поклонение Богомладенцу, кроме Вифлеемских пастухов, еще трех персидских царей-волхвов. На родине они совмещали управление городами с изучением звездного неба и течения звезд. Им было хорошо известно предание древнего волхва и звездочета Валаама о появлении на небе особой звезды от Иакова перед рождением на земле Спасителя мира. За несколько месяцев до Рождества Христова взору этих царей-волхвов вдруг открылась на небосводе большая, необыкновенная и удивительно яркая звезда. Чувствуя, что в Иудее наступает время исполнения предсказания Валаама о пришествии на землю Спасителя, они прониклись желанием найти Его и поклониться Ему. По преданию, из трех разных восточных городов без предварительной договоренности друг с другом волхвы направились в Палестину, но на пути промыслительно встретились и уже вместе продолжали поездку. Для них поразительнее всего было то, что с самого начала их путешествия звезда двигалась перед ними на небе, как бы показывая им направление пути. По этому поводу в рождественских песнопениях слышим следующие слова: «Христе! Ты — Звезда, воссиявшая от Иакова и исполнившая радостью мудрых наблюдателей звезд. Волхвы, начаток язычников, приводимых к Тебе, изучили древние слова пророка Валаама, и небо звездою призвало их на поклонение Тебе» (Рождество Христово, утреня, 1-й канон, 4-я песнь, 2-й тропарь; ипакои по 3-й песне ). «Спаситель! Ты втайне родился от Девы, но небо всем проповедало Тебя, предлагая звезду, как уста, и привело к Тебе волхвов, поклоняющихся Тебе с верою» (Рождество Христово, великая вечерна, тропарь после 3-й паремии ). Они шли из Эфиопии, Фарсиса и Аравии (Рождество Христово, утреня, 1-й канон, 4-я песнь, 3-й тропарь). Через продолжительное время царские путники, приведенные звездой, достигли Иерусалима и спрашивали у местных жителей: «Где есть Новорожденный Отрок — Царь, звезда Которого явилась на небе? Мы пришли Ему поклониться». Слух о приходе волхвов и цели их путешествия дошел до Иудейского царя Ирода. Смущенный известием о рождении в Иудее Царя, Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и просил в случае нахождения Младенца — будущего Царя — известить о месте Его жительства. По выходе из Иерусалима три путника, следуя за движущейся пред ними звездой, дошли до Вифлеема (Рождество Христово, утреня, 9-я песнь, 2-й и 3-й тропари ). Здесь звезда остановкой над вертепом, как перстом, показала им, где находится Богомладенец. Церковно-литургические свидетельства говорят о том, что волхвы совершили поклонение Христу Спасителю не в доме, как о том свидетельствует Евангелист (Мф. 2, 11), а в вертепе. (Вероятно, слово «вертеп» при переводе Евангелия было заменено словом «дом»). Присутствие людей (волхвов) около вертепа побудило Пречистую Богородицу с Богомладенцем на руках выйти к ним, стоявшим перед входом в пещеру, и спросить: «Кого вы ищете? Как вижу Я, вы пришли из иной, дальней страны. Ваш облик и мудрость показывают в вас персов. Вы совершили удивительное шествие, придя ко Господу, странствовавшему свыше и вселившемуся в Меня, как Он Сам ведает» (Предпразднство, великая вечерня, 3-я стихира на Господи воззвах). Затем, обращаясь к Держимому в объятиях Ее Богомладенцу, Она сказала: «Сыне! Пришли и стоят пред дверями восточные цари, узнавшие о Твоем рождении. Они принесли Тебе дары. Повели им видеть Тебя, Младенца, держимого на Моих руках и старейшего древнего Адама» (Предпразднство, великая вечерня, 1-я стиховная стихира). Взглянув на волхвов, Пречистая молвила: «Войдите и посмотрите на Невидимого, явившегося видимо во младенческом образе». Цари-волхвы вошли благоговейно, с усердием до земли поклонились безлетному Богомладенцу и Пречистой. Просвещаемые верой и исполняя Божественное пророчество псалмопевца Давида, они отверзли сокровища и принесли Господу отборные дары: чистое золото — как Державному Царю веков, ладан — как Богу всех, и смирну — как Бессмертному и вместе тридневному Мертвецу (Рождество Христово, великая вечерня, 2-я и 3-я стиховные стихиры; предпразднство Рождества Христова, великая вечерня, 2-я стихованя стихира). В факте поклонения Христу Спасителю восточных царей песнопевцы отмечают начало обращения язычников к истинной вере и зарю их выхода из омрачения идолопоклонством (Предпразднство, утреня, канон, 8-я песнь, 2-й тропарь; Рождество Христово, утреня, 2-й канон, первая песнь, 2-й тропарь). Три упомянутых волхва, возблагоговевшие перед Богомладенцем, до глубины души умилились лицезрением Его, Царя неба и земли, и вместе ужаснулись крайней нищете, окружавшей Его. В самом деле: «Что хуже вертепа? Что униженнее пелен, в которых просияло богатство Христова Божества?» (Рождество Христово, утреня, ипакои по 3-й песни канона). Возвращение их на восток совершилось уже не через Иерусалим, а иным путем. Царь Ирод счел такой поступок восточных правителей насмешкой над собой (Рождество Христово, утреня, 9-я песнь, 3-й пропарь) и в ярости дал приказ об избиении всех еврейских младенцев от 2-х лет и ниже как в самом Вифлееме, так и в его окрестностях. Кровавый замысел Ирода не коснулся Богомладенца. Праведный Иосиф перед этим кровопролитием, повинуясь откровению, бывшему свыше ему во сне, ночью взял Богоматерь с Богомладенцем и бежал в Египет. Во время бегства Пресвятая Богородица, по словам песнопевцев, держала в объятиях Своего Сына и Бога и говорила Ему: «Сыне! При Твоем удивительном рождении Я избегла болезней. Ныне же душевно смущаюсь от печали, видя Тебя, бегающим от Ирода». Богомладенец как бы отвечал Пречистой: «О, Мать! Я иду в египетскую землю и там землетрясением низвергну египетских идолов. Моих же врагов, напрасно ищущих души Моей, пошлю во ад, как Единый державный. Почитающих Тебя вознесу и спасу» (Предпразднство, утреня, канон, 9-я песнь, 1-й и 2-й тропари). Диалог Богоматери с Богомладенцем, приведенный в богослужебных тропарях, явно отражает черты древнего предания о причине пребывания новорожденного Спасителя в Египте. По преданию, в местах остановки Святого семейства на египетской территории все идолы, находившиеся в капищах, действительно чудодейственно низверглись и разбились. Окидывая мысленным взором историю Рождества Христова, сложенную выше по литургическим творениям святых отцов Церкви, мы находим в ней существенное единство с Евангельским повествованием. При всем том, в частностях святоотеческое освещение данного события имеет нечто оригинальное и характерное. У песнопевцев, в частности, описано неизвестное из Евангелия душевное состояние Пресвятой Богородицы в доме Иосифа Обручника и в час рождения Богомладенца в Вифлееме. Отмеченные детали — плод светлого творческого вдохновения святых песнопевцев — драгоценны тем, что они как бы оживляют подробности Боговоплощения и передают настроение Богоматери, Вифлеемских пастухов и волхвов с востока. Содержание рождественских богослужебных песнопений вообще не просто повторяет Евангельскую историю, но осмысливает изображаемые здесь факты с точки зрения богословско-психологической. В связи с этим в стихирах и канонах праздника всюду встречаются литургические замечания о его общечеловеческом значении. http://days.pravoslavie.ru/rubrics/canon253.htm?id=253

|

|

Category:

Новый год

Новогодний подарок сироте навсегдаКогда меня в очередной раз спрашивают, что подарить сиротам на Новый год, я пожимаю плечами и долго смотрю на того, кто задал вопрос. Как бы пытаясь молчанием и неловкой паузой заставить человека не то что подумать о заданном вопросе, а задуматься: так все же что лучше всего подарить ребенку-сироте на Новый год? Потом я задаю вопрос: «А как вы думаете?» – и вдруг человек начинает выкладывать из своей головы уже готовые ответы. Чаще всего из этого сформированного фантазийного мешка хотят сиротам дать: игрушки, сладкие подарки, костюм Бэтмена. Сирот же жалко, они же самые несчастные дети на свете. То есть у человека уже есть некоторые воззрения (стереотипы) на реализацию того, что, как ему кажется, необходимо ребенку-сироте. И когда я говорю в ответ, что всего этого сироте точно не надо, люди округляют или сужают глаза, потому что их песочный домик начинается рушиться, и тому виной всего один ответ на вопрос. А еще в некий ступор ставит вопрос: «А если бы вы были сиротой, чего бы вы хотели?» И тут человека осеняет, что ему нужны… мама и папа. И в мешке их точно не принесешь. Значит, надо ими становиться. Совсем скоро в детские дома незримо, а где-то уже и зримо, выстроится очередь тех, кто захочет дать сиротам новогодние подарки, да такие, чтобы они были большие и очень большие. Эта очередь так велика и так огромна, что пора сделать всероссийский праздник «День подарков для детей-сирот», потому что в эти дни на сирот лавиной валится и валится людская щедрость. Все считают, что в Новый год надо обязательно попасть в очередь тех, кто подарит сиротам сладости, игрушки и, конечно, плазменные телевизоры. Но никто в этой очереди так и не сделает главного подарка для ребенка из детского дома. Никто в этой очереди не подарит ребенку себя. Надолго, а иногда и навсегда. Потому что это совсем другое дело. Да, именно себя и именно надолго. Не то что бы обернувшись в обертку или отплясав с ребенком у детдомовской елки… А отдать себя – навсегда. Это очень непростое дело, но, пожалуй, самое главное для того, к кому мы спешим на Новый год. А все эти подарки только отдаляют сироту от того, чтобы он обрел самое главное и важное – семью. Заваленный подношениями, он со временем перестает верить в чудо и даже желает себе и следующего такого же Нового года. Когда, уже разуверившись в том, что он навсегда обретет чью-то добрую и надежную руку, он принимает эти подарки и уже не хочет никуда: ни в семью, ни в другое место. Подарки сделали свое чудовищное дело: ребенок стал рабом этих самых дарений, патриотом детского дома, который золотят «спонсоры». И часто, когда сирот спрашивают, почему они не хотят идти в семью, они отвечают очень просто. Потому что количество даров пересиливает желание идти туда, где надо будет и трудиться. А в детском доме всегда и кров, и много дров. Между тем в детском доме очень долго витает некая сказочная история о том, как одного мальчика (девочку) забрали домой. И каждый ребенок рисует в своих фантазиях и воображении тот миг, когда пришедший в детский дом человек придет за ним навсегда. Придет именно за ним, без подарков и мишуры. Честно взяв ребячью руку, уведет его в мир, где будут и мама, и папа, совсем иная жизнь. И возможно, это случится именно под Новый год, когда вместо привычно одетой в Деда Мороза воспитательницы придет человек и заберет с собой. В свою семью, в новый дом и новую жизнь. Ну, а если у вас нет возможности взять в семью ребенка из детского дома (причины бывают разные), то прикипите к нему, станьте ему другом. Тоже надолго, а лучше навсегда. Ведите его и тогда, когда он будет жить в детском доме, учиться в местной школе, ходить в секцию и кружок, который вы ему организуете. Вместе готовьтесь сделать первый шаг в его взрослой жизни – не как костыль, а как добрый друг. Готовый не решать за него все вопросы, а в совместном труде искать пути созидания новой жизни. Но это лучше сделать один раз. Взять детскую руку и вести за нее до тех пор, пока не обвенчаете и не окрестите детей. Уже его (ее) детей. А если вы не можете сделать и этого, то лучше обратите внимание на тех, кто рядом, – своих детей, детей знакомых и близких. Ведь от вашего внимания будет зависеть, окажется или нет ребенок-сирота в ситуации, когда малознакомые люди несут ему в Новый год подарки, и ему потом трудно будет из стен детского дома выйти в мир, где уже никто и никогда не даст даров только потому, что он сирота. Давайте дарить себя сиротам навсег-ДА. Александр Гезалов http://www.pravoslavie.ru/jurnal/43815.htm

|

|

Category:

Новый год

Бездомный Новый год

«Попробуйте – хотя бы мысленно… Закройте глаза и представьте – только по-честному представьте! – что Вы – бездомный», – предлагают на своем сайте участники православного народного движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Уже пять лет подряд можно провести вместе с ними новогоднюю ночь на улице, поздравляя с праздником обитателей вокзалов. Так легче представить, каково это – жить нигде…

Продолжение и фильм можно посмотреть здесь:

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/43899.htm

|

|

Category:

Новый год

Слово на Новый год

Приветствую вас всех, здесь собравшихся, с Новолетием. Поздравляю вас с радостями, которые Господь да пошлет вам в наступающем году. Поздравляю вас и со скорбями, которые неизбежно посетят вас и в этом году: может быть, сегодня, может быть, завтра или в скором времени. Впрочем, не смущайтесь и не бойтесь скорбей. Скорби и радости тесно соединены друг с другом. Вам это кажется странным, но вспомните слова Спасителя: «Жена, егда раждает, скорбь имат, яко прииде год ея: егда же родит отроча, ктому не помнит скорби за радость, яко родися человек в мир» (Ин.16:21). День сменяет ночь, и ночь сменяет день, ненастная погода — ведро; так и скорбь, и радость сменяют одна другую.

Апостол Павел произнес грозное слово на тех, которые не терпят от Бога никакого наказания: если вы останетесь без наказания, вы - незаконные дети. Не надо унывать, пусть унывают те, которые не веруют в Бога; для тех, конечно, скорбь тяжела, так как, кроме земных удовольствий, они ничего не имеют. Но людям верующим не должно унывать: скорбями они получают, право на сыновство, без которого нельзя войти в Царство Небесное.

«Отроцы благочестию совоспитани, злочестиваго веления небрегше, огненнаго прещения не убояшася, но, посреде пламене стояще, пояху; отцев Боже, благословен еси». (Ирмос Рождества Христова, глас 1, песнь 7.)

Скорби и есть огненное прещение, или испытание, но не надо их бояться, а, как преподобные отроки, воспевать Бога в скорбях, веруя, что они посылаются Богом для нашего спасения.

Да спасет же всех нас Господь и введет в Царство Незаходимого Света! Аминь.

1 января 1913 года (после Литургии)

Преподобный Варсонофий Оптинский

|

|

Category:

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Aрхимандрит Гавриил (Ургебадзе) причислен к лику святых

Священный Синод Грузинской Православной Церкви в ходе заседания, прошедшего 20 декабря под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, канонизировал как исповедника и Христа ради юродивого архимандрита Гавриила (Ургебадзе, 1929-1995). Память святого решено праздновать 2 ноября (20 октября по юлианскому календарю).

Будущий архимандрит Гавриил (в миру — Годердзи Васильевич Ургебадзе) родился в Тбилиси. Его отец был убежденным коммунистом (он рано скончался), однако, мать была глубоко верующей и воспитала сына в христианском духе. Впоследствии она приняла монашество с именем Анна и скончалась в глубокой старости в 2000 году.

Отслужив в армии и вернувшись домой, Годердзи Ургебадзе совершил нечто совершенно невообразимое для 1950-х годов: он построил во дворе своего дома новый храм. Советские власти неоднократно пытались разрушить церковь, но Годердзи Ургебадзе каждый раз восстанавливал храм, который цел и поныне.

В 1955 году Годердзи Ургебадзе принял монашеский постриг с именем Гавриил. Однако и после этого он продолжал совершать поступки, вызывавшие шок у советских властей. Так, во время демонстрации 1 мая 1965 года отец Гавриил публично сжег портрет Ленина, а что был арестован и обвинен в «антисоветской деятельности».

В 1990-е годы по благословению Патриарха-Католикоса Илии II архимандрит Гавриил жил в г. Мцхета в башне царя Мириана близ храма Самтавро и монастыря св. Нины. В эти годы архимандрит Гавриил стяжал любовь и уважение православных верующих Грузии. Он был прозорливцем и целителем, к которому ежедневно стекалось множество паломников из Грузии и других стран.

Старец скончался 2 ноября 1995 года и был похоронен во дворе храма Самтавро в Мцхета.

В последние времена людей спасет любовь, смирение и доброта. Доброта откроет врата Рая, смирение введет туда, а любовь покажет Бога.

|

|

Category:

притча

Наступил вечер. Некий человек взял маленькую свечку и начал взбираться с ней по длинной винтовой лестнице. – Куда мы идем? – спросила свечка. – Мы взбираемся на башню, чтобы осветить кораблям путь в гавань. – Но ни один корабль в гавани не сможет увидеть мой свет, – возразила свеча. – Хоть твой огонек и невелик, – сказал человек, – все же продолжай гореть так ярко, как сможешь, остальное же предоставь мне. Так беседуя, они достигли вершины лестницы, и подошли к большой лампе. Человек зажег лампу при помощи маленькой свечки, и вскоре, большие отполированные зеркала за лампой отразили лучи от маленькой свечки, и свет ее распространился на мили окрестности и вглубь моря, освещая путь кораблям и путешественникам. Как маленькая свечка или даже спичка могут разжечь огромный костер и указать путь сотням людей, так и малое пламя твоего душевного тепла и хорошего примера сможет в принципе изменить жизнь, мировоззрение и судьбу людей, даже если ты сам этого еще и не осознаешь в полной мере. Просто будь светом для окружающих тебя людей как тот маячок, который радостно направлял корабли в безопасную гавань. А быть истинным светом – значит быть искренне православным человеком!

|

|

Category:

поэзия

Святая великомученица Варвара

Она смотрела на созвездья,

И для нее в какой-то миг

Они вдруг стали как известье

О Том Творце, что создал их.

И солнца яркое горенье,

И моря блеск, и ширь полей,

И шум садов, и все творенье -

Все о Творце сказало ей.

Тот мир, что виден был ей с башни,

Как книгу Бог открыл пред ней,

И сладок стал ей плен домашний

И одиночество родней.

Господь для сердца, не для слуха,

Ей открывал Свои дела,

И благодать Святого Духа

Живым огнем в нее вошла.

Виктор Афанасьев

|

|

Category:

ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Илиополь - Царьград - Киев

После мученической кончины святой Варвары в 306 г. еe мощи были погребены благочестивым Галентианом в том же городе, где прошло еe детство, - в Илиополе Финикийском (современная Сирия). Впоследствии тот же Галентиан построил церковь над могилой великомученицы.

В VI в. мощи святой переносят в Константинополь - такая судьба была у многих почитаемых святынь.

Далее история мощей связана с именем византийского императора Алексия I Комнина, который передает их в качестве приданого своей дочери-княжне, в святом крещении - Варвары. Вступая в брак с русским князем, внуком великого князя Ярослава Мудрого Святополком Изяславичем (в крещении Михаил), византийская княжна привезла мощи с собой в Киев в 1103 г. Но мощи святой Варвары были привезены в Киев без левой руки, которая долгое время находилась в Греции.

В том же 1103 г. начинается грандиозное строительство Свято-Михайловского храма, которое завершилось спустя пять лет. Именно в это время мощи были перенесены в освященный храм.

Трагичным для Киева был 1240 год - год нашествия хана Батыя. Святыня была спрятана под каменными ступенями собора - и таким образом сохранилась. Спустя несколько десятилетий мощи вновь были обнаружены, и вновь их поместили для поклонения в восстановленном Михайловском соборе.

В 1657 г. в Киев приехал Антиохийский патриарх Макарий. После торжественного молебна возле раки святой он обратился к киевской пастве с такими словами: «В моей патриархии, недалеко от Антиохии, есть город Илиополь, в котором жила и погибла святая Варвара. Я искал еe останки по всему миру. Как-то мне сказали, что они находятся в стране варваров, как тогда называли ваши земли. И вот я отыскал еe нетленные мощи». Патриарх Макарий обратился с просьбой отвезти хотя бы частицу мощей святой великомученицы Варвары на еe малую родину. Его просьбу удовлетворили.

В 1917 г. началось неслыханное в истории человечества гонение на Церковь, на православие, на исповедников веры Христовой. И в это время словно небесным заступлением святой великомученицы Варвары были воодушевлены подвиги Киевских новомучеников и исповедников - священномученика митрополита Владимира, священников Александра и Алексия Глаголевых, Михаила и Георгия Едлинских, Анатолия Жураковского, инокини Софии Гриневой, настоятельницы Свято-Покровского монастыря, и многих, многих других.

После «изъятия ценностей» из киевских храмов в 20-х годах прошлого века от былого великолепия Михайловского собора не осталось и следа. Исчезает серебряная рака с балдахином и другие драгоценности, украшавшие раку с мощами святой Варвары.

Дальнейшая судьба останков святой великомученицы Варвары такова: в 1934-1935 гг., в годы «социалистической реконструкции», сноровистые подрывники НКВД тремя этапами взрывов уничтожают Михайловский Златоверхий монастырь, даже без эвакуации жителей прилегающих домов. Но мощи удалось спасти, их переносят во Владимирский собор, где они находятся по сей день.

П.С.

К сожалению, в настоящее время Владимирский собор находится в руках раскольников, так называемых последователей Киевского патриархата. Будем надеяться, что молитвами Св. Вмц. Варвары раскольники когда-нибудь покаятся и вернутся вновь в Лоно Святой Православной Церкви.

|

|

Category:

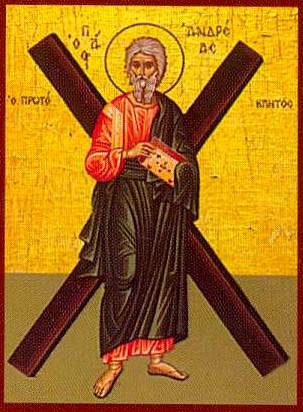

Апостолы

Мощи святого апостола Андрея Первозванного Ни лета, ни тяжкие подвиги апостольства не погасили в святом апостоле Андрее Первозванном ревности к распространению царства Христова. Уже под конец своих дней, посетив многие города Греции, святой Андрей прибыл в Патры Ахайские (Патрас). Тогда уже свирепствовало первое гонение на христиан, воздвигнутое Нероном. Несмотря на то, высокая проповедь апостола и чудодейственная сила его над болящими и бесноватыми, в краткое время привлекли многих ко Христу; храмы языческие заметно пустели, а число христиан непрестанно умножалось. Раздраженный этим, правитель области, Эгей, заключил святого Андрея в темницу; но любовь верных не оставила апостола и в заключении: множество народа ежедневно стекалось к темнице внимать вдохновенной проповеди Андрея, так что правитель, опасаясь народного волнения, поспешил осудить апостола на крестную смерть. Два дня продолжались крестные страдания святого Андрея; во все это время он не переставал поучать толпы народа, окружавшие крест его; под конец второго дня небесный свет озарил лицо его; и страдалец мирно отошел к Господу 13 декабря около 70-го года. Мощи святого Андрея Первозванного находились на месте его мученической кончины - в Патрах (Греция). В 357 году по поручению императора Констанция II они (кроме честной главы) были перенесены военачальником великомучеником Артемием в Константинополь и помещены в основание церкви Святых апостолов. В VI веке, при императоре Юстиниане I, обретенные при разборке ветхого храма мощи апостолов Андрея Первозванного, Луки и Тимофея были торжественно перенесены в новый храм Святых апостолов и погребены под престолом. После взятия Константинополя крестоносцами кардинал Петр Капуанский увез мощи Андрея Первозванного в итальянский город Амальфи (1208), где они находятся в настоящее время. Согласно западному преданию, хранитель мощей апостола в Патрах инок Регул, узнав о намерении императора Констанция забрать мощи Андрея Первозванного в Константинополь, решил увезти их часть. После долгого плавания по морю корабль Регула прибыл в Шотландию, и мощи были помещены в г. Килримонте. По мнению западных ученых, мощи апостола Андрея были перенесены в Шотландию позже, при епископе Акке (середина VIII века), который был преемником святого Вильфрида, известного паломническими хождениями в Иерусалим и Рим. Монастырь во имя Андрея Первозванного в Килримонте известен с 747 года. С XI века развивалось паломничество к хранившимся здесь мощам апостола, провозглашенного покровителем Шотландии. Король Александр I (1106–1124) добился учреждения епископской кафедры в Килримонте, который с этого времени стал называться Сент-Андрус («город святого Андрея»). Позже Сент-Андрус стал религиозным центром не только Шотландии, но и всей Северной Европы. В 1160 году здесь началось строительство грандиозного готического собора (освящен в 1318 году); в 1559 году собор был разрушен сторонниками Реформации, а мощи Андрея Первозванного уничтожены. Честная глава и крест Андрея Первозванного на протяжении многих веков оставались в Патрах. В 1462 году морейский деспот Фома Палеолог увез главу и крест апостола из Патр, спасая их от турок, и передал на хранение Римскому папе Пию II, который поместил их в соборе святого Петра. Часть главы была положена вместе с мощами Андрея Первозванного в Амальфи. В 1964 году папа Павел VI принял решение о передаче главы Андрея Первозванного и частиц андреевского креста Элладской Православной Церкви, и эти реликвии были торжественно перенесены в Патры. В 1974 году здесь было окончено длившееся 66 лет строительство собора во имя Андрея Первозванного - крупнейшего на Балканах. В правом приделе храма, на престоле, покоится под беломраморной сенью в серебряном ковчеге честная глава апостола. За престолом - большой андреевский крест-реликварий, хранящий частицы креста, на котором был распят апостол. Во время наполеоновских войн французские солдаты пытались уничтожить эту святыню, находившуюся тогда в одном из монастырей около Неаполя, предав ее огню; один из монахов закрыл крест своим телом и ценой своей жизни спас святыню. Радуйся, Андрее, апостоле Христов Первозванный! http://www.sedmitza.ru/

|

|

Category:

Тихон Задонский, Свт

Но что Ты видел во мне достойного, что пришел в этот мир, чтобы взыскать меня? Ищут пастыри овец заблудших, но ради своей пользы, ищут люди потерянное добро, но ради корысти; выкупают цари пленников, но за серебро и золото, через посланников своих и, по большей части, ради себя. Но Ты что нашел во мне, Владыка мой? Какую пользу, какую корысть и какое добро, когда пришел взыскать меня, и пришел Сам Царь неба и земли, не через посланников, - Сам Господь пришел взыскать раба Своего и выкупить; искупить не серебром и золотом, но чистою Своей Кровию, меня, не имеющего ничего, кроме растления, немощи, греховности, непослушания и вражды к Тебе! Простил меня человеколюбием Твоим, Господи мой, искал меня без корысти, Пастырь мой; возлюбил меня без Твоей пользы, Боже мой! Но это и есть истинная любовь - любить без всякой своей пользы и делать добро без надежды на воздаяние.

Свт. Тихон Задонский

|

|

|