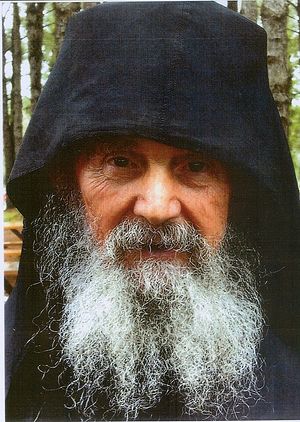

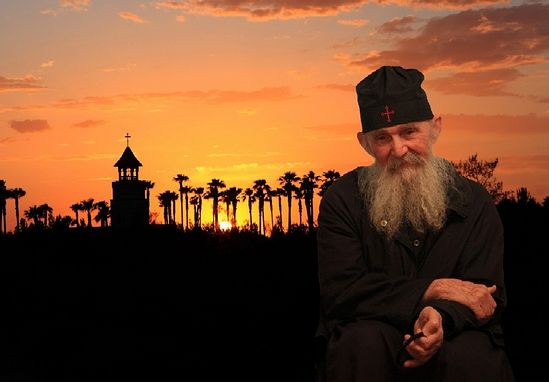

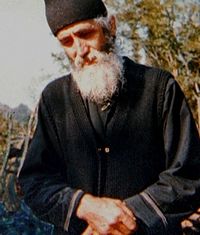

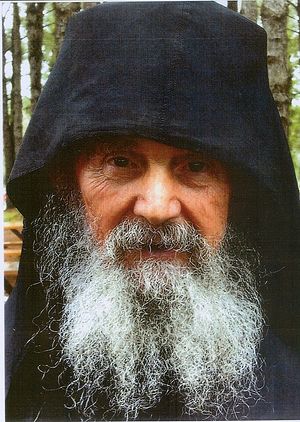

–ü―Ä–Ψ–Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ –Α―³–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Λ–Η–Μ–Ψ―³–Β–Ι, ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –ï―³―Ä–Β–Φ (–≤ –Φ–Η―Ä―É βÄî –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Η―¹ –€–Ψ―Ä–Α–Η―²–Η―¹) ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 24 –Η―é–Ϋ―è 1928 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –£–Ψ–Μ–Ψ―¹ (–™―Ä–Β―Ü–Η―è). 19-―²–Η –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Γ–≤―è―²―É―é –™–Ψ―Ä―É, ―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α –‰–Ψ―¹–Η―³–Α –‰―¹–Η―Ö–Α―¹―²–Α, –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ω–Β―â–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤ 19 –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β–Ι –≤ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Α―Ö –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Η –ö–Α–Ϋ–Α–¥–Β ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –ï―³―Ä–Β–Φ ―¹ 1995 –≥–Ψ–¥–Α ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―é ―Ä–Α–¥–Η –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤―¹―²–≤–Η―è, –Φ–Ψ–Μ―è―¹―¨ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Η―Ä–Β. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ―΄ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β–Φ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ –Ψ―²―Ü–Α –ï―³―Ä–Β–Φ–Α –Η–Ζ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―â–Β–Ι―¹―è –Κ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è¬Μ, ―¹―²–Α–≤―à–Β–Ι –Κ–≤–Η–Ϋ―²―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι –Β–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α –Ζ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Μ–Β―² –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.

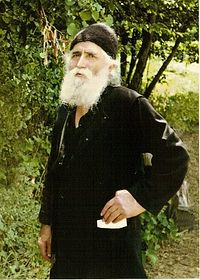

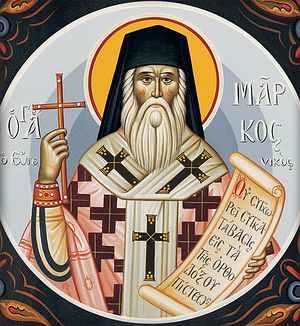

–ü―Ä–Η―Ä–Ψ–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Η–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ―É ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è, –±―Ä–Α―²–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―΄–Ι –Ω–Α―¹―²―΄―Ä―¨, ―É–Ω–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ –≤–Ζ―΄―¹–Κ―É―é―â–Η–Ι ―É―¹–Β―Ä–¥–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―΅–Α–¥, –Ψ.?–ï―³―Ä–Β–Φ –Η–Φ–Β–Β―² –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ –Α―Ä―¹–Β–Ϋ–Α–Μ–Β –≤―¹―ë ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Β –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι –Ζ–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –Η –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ–Ψ–±–Η–Μ―É―é―² ―¹―¹―΄–Μ–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α–Φ–Η –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―è –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―΄, ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –û―²―Ü–Ψ–≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η.  –Γ―²–Α―Ä–Β―Ü –ï―³―Ä–Β–Φ (–€–Ψ―Ä–Α–Η―²–Η―¹) –Γ―²–Α―Ä–Β―Ü –ï―³―Ä–Β–Φ (–€–Ψ―Ä–Α–Η―²–Η―¹) –î–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Β –Φ–Ψ–Η –±―Ä–Α―²―¨―è! –ë–Ψ–≥ ―É―¹―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –‰―¹–Α–Η–Η –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Β–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ: ¬Ϊ–‰–Ζ–Φ―΄–Ι―²–Β―¹―è, –Η ―΅–Η―¹―²–Η –±―É–¥–Η―²–Β, –Ψ―²–Η–Φ–Η―²–Β –Μ―É–Κ–Α–≤―¹―²–≤–Α –Ψ―² –¥―É―à –≤–Α―à–Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥ –Ψ―΅–Η–Φ–Α –€–Ψ–Η–Φ–ΑβÄΠ –ù–Α―É―΅–Η―²–Β―¹―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Η¬Μ[1]. –ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―² –≥―Ä–Β―Ö. –ù–Β –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –≥―Ä–Β―Ö–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ―É–Ε–¥―΄ –≤ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Η. –£―¹–Β –Φ―΄, –Η ―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι, –Ψ―â―É―â–Α–Β–Φ ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –™―Ä–Β―Ö βÄî ―ç―²–Ψ ―è–Ζ–≤–Α, ―Ä–Α–Ϋ–Α: ―Ä–Α–Ϋ–Α –≤ –¥―É―à–Β –Η ―è–Ζ–≤–Α –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―è―é―â–Η–Β –Ϋ–Α–Φ –±–Ψ–Μ―¨. –·–Ζ–≤–Α –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄, –≥–≤–Ψ–Ζ–¥―¨ –≤ –Δ–Β–Μ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Ψ, –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β βÄî –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≥―Ä–Β―Ö. –ö―²–Ψ –Ϋ–Β ―É―è–Ζ–≤–Μ―ë–Ϋ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ? –ö―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η–Μ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –¥–Β–Μ–Α–Φ–Η? –ö―²–Ψ –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –≤ –≥―Ä―É–¥–Η ―É–≥―Ä―΄–Ζ–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η? –ö―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –≥―Ä–Β―à–Η–Μ, ―²–Ψ―² ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à―É―é –Μ–Ψ–Ε―¨. –ö―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β―² –Ϋ–Β–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β–±―è, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Μ–Ψ–Ε―¨, ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤. –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Η –Ϋ–Β–Ψ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η–Φ–Α―è –Η―¹―²–Η–Ϋ–Α, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Φ―΄ –±–Β–Ζ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Μ–Ψ–Ι –≥―Ä–Β―Ö–Α. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –≥―Ä–Β―Ö βÄî ―ç―²–Ψ ―è–Ζ–≤–Α, ―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β βÄî –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ. –û, –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β! –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Α―Ä –ë–Ψ–Ε–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É! –½–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Η–Φ–Β―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ –Μ―é–±–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Β–Μ–Α–Β―à―¨, –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Κ –ë–Ψ–≥―É –Η –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―²―¨ –ï–≥–Ψ –Η–Ζ–≥–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―²–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è? –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι. –‰ –≤–Ψ―² –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ–Ϋ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―² ―¹―É–¥―¨―é –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Η –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨ –Ψ―² –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η―è. –£–Ψ―², ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β! –Δ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –ë–Ψ–≥ ―É―¹―²–Α–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –‰―¹–Α–Η–Η: ¬Ϊ–ü―Ä–Η–Η–¥–Η―²–Β, –Η –Η―¹―²―è–Ε–Η–Φ―¹―è, –≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ–Β―² –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨. –‰ –Α―â–Β –±―É–¥―É―² –≥―Ä–Β―¹–Η –≤–Α―à–Η ―è–Κ–Ψ –±–Α–≥―Ä―è–Ϋ–Ψ–Β, ―è–Κ–Ψ ―¹–Ϋ–Β–≥ ―É–±–Β–Μ―é¬Μ[2]. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β, –¥–≤–Η–Ε–Η–Φ―΄–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Β―¹―²–Η–≤―΄–Φ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―²―¹―è –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Κ―É –‰–Ψ―Ä–¥–Α–Ϋ –Η –Ψ–Φ―΄―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ι. –ù–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ ―Ä–Α–Ζ –Φ―΄ –Ϋ–Η –Κ―É–Ω–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –‰–Ψ―Ä–¥–Α–Ϋ–Β, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Η –≤―΄–Ω–Η–Μ–Η –±―É―²―΄–Μ–Ψ–Κ ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥―΄, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Β–Φ―¹―è, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Α―¹―ë–Φ―¹―è. –‰–Ψ―Ä–¥–Α–Ϋ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ. –û–Ϋ ―²–Β―΅―ë―² –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Φ–Ψ–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β–Φ βÄî ―¹–Ψ―²―Ä―É―²―¹―è –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –≥―Ä–Β―Ö–Η. –ë–Α–Ϋ―è –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Β―¹―²―¨ –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –Ψ–Φ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η―è, –Η–Φ–Β–Ϋ―É–Β–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β –±–Β―¹―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –ö―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―² ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨. –û–Φ―΄–≤–Α―é―¹―¨ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ω―Ä–Β–¥―¨ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è –≤ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Β, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, ―É–¥–Α―¹―²―¹―è –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―². –û–Φ―΄–≤–Α―é―¹―¨ –≤ ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–≥―Ä―è–Ζ–Ϋ―è―²―¨ –≤–Ω―Ä–Β–¥―¨ –Ψ–¥–Β―è–Ϋ–Η―è –¥―É―à–Η. –ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Β―¹―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―é –Η–Μ–Η, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―è –Β―¹―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Γ –ü―Ä–Η―à–Β―¹―²–≤–Η–Β–Φ –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η―Ö ―É–Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Ω–Μ–Α―΅, –≤–Β–¥―É―â–Η–Ι –Κ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η. –†–Α–¥–Ψ―¹―²–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Α―΅! –ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Β―² ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–Ε–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Μ–Ψ–¥ –Η―¹–Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –€―΄ –Ω–Μ–Α―΅–Β–Φ –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–Μ―ë–Ζ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α–Φ ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –€―΄ ―²–Β―Ä―è–Β–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Η –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨. –Δ–Β―Ä―è–Β–Φ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι βÄî ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Η –Ω–Μ–Α―΅―¨, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¹―è –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –Δ–Β―Ä―è–Β–Φ –≤ –≥―Ä–Β―Ö–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η. –ö–Α–Β–Φ―¹―è –Η –Ω–Μ–Α―΅–Β–Φ βÄî ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Η ―¹–Μ―ë–Ζ―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―é―² –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –™―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ –Φ―΄ ―²–Β―Ä―è–Β–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Β ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Β βÄî ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –¥―É―à―É. –™―Ä–Β―Ö ―É–±–Η–≤–Α–Β―² –¥―É―à―É. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ω–Μ–Α―΅–Β–Φ –Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η ―²–Β–Μ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –¥―Ä―É–≥–Α, ―²–Ψ –Β―â―ë –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Μ―ë–Ζ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Η–±–Ϋ–Β―² –¥―É―à–Α βÄî –Ϋ–Α―à–Α –Μ–Η ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –‰ –Β―¹–Μ–Η –±―É–¥–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨ –Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö, ―²–Ψ –¥―É―à–Α –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ–Β―², –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ ―²–Β–Μ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α –Η–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Ϋ–Β―², ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Η –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–¥ –Β–≥–Ψ –≥―Ä–Ψ–±–Ψ–Φ.  –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―Ü–Β–Φ –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―Ä―Ü–Β–Φ –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –ë―É–¥–Β–Φ –Ε–Β –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ –Ω―¹–Α–Μ–Φ–Ψ–Ω–Β–≤–Β―Ü –î–Α–≤–Η–¥, –Ψ―Ä–Ψ―à–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι [3]. –ö–Α–Κ –±–Μ―É–¥–Ϋ–Η―Ü–Α βÄî –Β―ë ―¹–Μ―ë–Ζ―΄ –±–Μ–Α–≥–Ψ―É―Ö–Α–Μ–Η ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β –Φ–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α [4]. –ü–Μ–Α–Κ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü―ë―²―Ä –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―² –Θ―΅–Η―²–Β–Μ―è[5]. –ü–Μ–Α–Κ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ –Ω―Ä–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –≥–Ϋ–Α–Μ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤―É[6]. –ü–Μ–Α–Κ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Η, ―¹–¥–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―¹–≤―è―²―΄–Φ–Η. –ë―É–¥–Β–Φ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨ –Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö, –Η –Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –Γ–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ? –ù–Β ―¹―É–¥–Η –Β–≥–Ψ; –Μ―É―΅―à–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α–Ι. –ü–Μ–Α―΅―¨ –Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Η; –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―é. –£―¹–Β –Φ―΄ ¬Ϊ–¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É ―É–¥–Η¬Μ[7]. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Β―¹―²―¨ ―΅–Μ–Β–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Α, ―΅–Μ–Β–Ϋ ―²–Β–Μ–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Α. –ü–Μ–Α―΅―¨ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è: ¬Ϊ–ù–Β –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―è―Ö ―É―΅–Α ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Α–≥–Ψ –Κ–Ψ–≥–Ψ–Ε–¥–Ψ –≤–Α―¹¬Μ[8]. –ü–Μ–Α―΅―¨ –Ψ ―΅–Α–¥–Β ―¹–≤–Ψ―ë–Φ, ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–≤―à–Β–Φ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Η–Β, –Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Β―²–Κ–Ϋ―É–≤―à–Β–Φ―¹―è –Η –Ω–Α–≤―à–Β–Φ. –™―Ä–Β―Ö –Β―¹―²―¨ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨. –£–Ψ–¥–Α –Ε–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–≥–Α―à–Α–Β―²―¹―è ―ç―²–Ψ―² –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨, –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β. –ï―¹–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä –≤ ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Β–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ―²―É―à–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ? –ï―¹–Μ–Η –±―É–¥–Β―à―¨ ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –Η –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, ―²–Ψ –Ω–Μ–Α–Φ―è –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Η–Ϋ–Β―²―¹―è –Η –Ϋ–Α ―²–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―²―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–≥–Ϋ―ë–Φ –≥―Ä–Β―Ö–Α. –ü―Ä–Ψ–Μ–Β–Ι –Η ―²―΄ ―¹–Μ―ë–Ζ―΄, –¥–Α–±―΄ –Ω–Μ–Α–Φ―è –Ω–Ψ–≥–Α―¹–Μ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Β–±―É–¥–Β―à―¨ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄–Φ, ―²–Ψ –±―É–¥–Β―à―¨ –Η–Φ–Β―²―¨ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Η –Ϋ–Α ―²–Β–±–Β –±―É–¥–Β―² –≥―Ä–Β―Ö. –ï―¹–Μ–Η ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Β―ë―à―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―΅―É–Ε–Η–Φ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ, –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α–Β―à―¨ –Β–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α–Β―à―¨, ―²–Ψ –ë–Ψ–≥ –Η ―²–Β–±–Β –Ω–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―² –Ω–Α―¹―²―¨; –Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ ―²–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―²–Α. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―², ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É –Μ―é–±–Η–Φ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, ―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨ –Ψ–± –Η―Ö –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö [9]. –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ω–Α―¹―²–Η –≤–Ψ–Μ–Κ–Α, ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Φ―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Α―²―¨? –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―²–Ψ–Ϋ–Β―², ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥―ë–Φ –Β–Φ―É –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨? –ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ–≥–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β –≥―Ä–Β―Ö–Η. –ï―¹―²―¨ –¥–≤–Β ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ü–Β―Ä–≤–Α―è βÄî ―ç―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β; –Η –≤―²–Ψ―Ä–Α―è βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Γ–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é –≤–Α―¹: –Κ–Α–Κ–Α―è –Η–Ζ ―ç―²–Η―Ö –¥–≤―É―Ö ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –≤―΄―à–Β? –™―Ä–Β―Ö–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η, –Η–Φ–Β―é―² ―΅–Η―¹–Μ–Ψ. –ê ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Η―¹―΅–Η―¹–Μ–Η–Φ–Ψ. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―² –≤ ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä ―¹ ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–Φ[10]. –Δ―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Η―à―¨ ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–≥–Ψ–Μ―ë–Κ. –û–Ϋ –Ψ–±–Ε–Η–≥–Α–Β―² ―²–Β–±–Β ―Ä―É–Κ–Η. –ï―¹–Μ–Η ―²―΄ –±―Ä–Ψ―¹–Η―à―¨ ―É–≥–Ψ–Μ―ë–Κ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―² ―É–≥–Ψ–Μ―ë–Κ –Η–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä–Β? –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ―Ä–Β. –ü–Ψ―¹–Μ―΄―à–Η―²―¹―è ―à–Η–Ω–Β–Ϋ–Η–Β, –Η ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–≥–Ψ–Μ―ë–Κ –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―². –™―Ä–Β―Ö βÄî ―ç―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É–≥–Ψ–Μ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ε–Ε―ë―² –Ϋ–Α―¹ –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η. –ß―²–Ψ –Ζ–Α ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β! –ù–Β –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Ι ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ, –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ–Η –≤ ―΅–Α―¹ ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –Η –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ―² ―É–≥–Ψ–Μ―¨ –≤ –Φ–Ψ―Ä–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Μ―é–±–Η―è –ë–Ψ–Ε–Η―è βÄî –Φ–≥–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≥–Ψ–Μ―¨ ―²–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α –Ω–Ψ–≥–Α―¹–Ϋ–Β―² –Η –Η―¹―΅–Β–Ζ–Ϋ–Β―². –‰ –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨ –Φ–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ ―²–Β–±―è –Ε–Ε―ë―² –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É–≥–Ψ–Μ―ë–Κ, ―΅―²–Ψ ―²–Β–±―è –Ψ–Ω–Α–Μ―è–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, ―²–Ψ ―è –Ψ―²–≤–Β―΅―É ―²–Β–±–Β –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―è βÄî –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Φ–Ψ―Ä–Β, –Α –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ! –ù–Β―΅―²–Ψ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α. –Θ –Φ–Ψ―Ä―è –Η –Ψ–Κ–Β–Α–Ϋ–Α –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄ –Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄, –Β―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü. –ê ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η–Φ–Ψ, –±–Β–Ζ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ, –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ!  –ü―Ä–Ω. –‰–Ψ―¹–Η―³ –‰―¹–Η―Ö–Α―¹―², –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α –ï―³―Ä–Β–Φ–Α –ü―Ä–Ω. –‰–Ψ―¹–Η―³ –‰―¹–Η―Ö–Α―¹―², –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α –ï―³―Ä–Β–Φ–Α –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―²: –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Κ–Α–Β–Φ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η, –±―É–¥–Β–Φ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –≥―É–±–Κ–Α –Μ―é–±–≤–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι ―¹–Ψ―²―Ä―ë―² –≤―¹–Β –≥―Ä–Β―Ö–Η. –ö―Ä–Ψ–≤―¨ –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –Γ―΄–Ϋ–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è, –Ψ―΅–Η―â–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ―² –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α. –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―è ―¹―²–Η―Ä–Α–Β―² –≤―¹–Β –≥―Ä–Β―Ö–Η, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –¥–Α–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Α–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ε–Η–≤–Α–Β―², –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è ―¹–Μ–Β–¥, ―à―Ä–Α–Φ. –™―Ä–Β―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²―΄ –≤ –Ϋ―ë–Φ –Κ–Α–Β―à―¨―¹―è, –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Β―²―¹―è –Η ―¹―²–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―ë―²―¹―è –¥–Α–Ε–Β –Η ―¹–Μ–Β–¥–Α. –ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β ―²–≤–Ψ―Ä–Η―² ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–¥–Ψ: –Ψ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –ë–Ψ–≥–Α –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨. –ë–Ψ–≥ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–≤–Β–¥–Β―Ü, –û–Ϋ –≤―¹–Β–≤–Β–¥―É―â, ―É –ù–Β–≥–Ψ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –≤―¹–Β –Μ―é–¥–Η, –≤―¹–Β –Η―Ö –¥–Β–Μ–Α; –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –ë–Ψ–≥ ¬Ϊ–≤–Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Ζ–Α–±―΄–≤―΅–Η–≤–Ψ―¹―²―¨¬Μ! –≠―²–Ψ –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Α―ë―² –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―é –≥―Ä–Β―Ö–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Κ–Α―é―²―¹―è. –ù–Α―¹ –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Μ―è–Β―² –Η ―É―²–Β―à–Α–Β―² ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―², ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹ ¬Ϊ–Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ–Η ―É―¹―²–Α–Φ–Η –Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ¬Μ! –Γ–Μ–Β–¥―É―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Η―² –≥―Ä–Β―Ö, –Ϋ–Ψ –Μ―é–±–Η―² –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Α; –Ψ–±–Μ–Η―΅–Α–Β―² –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Φ–Η–Μ―É–Β―² ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Α―é―â–Β–≥–Ψ. –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―² –±–Ψ–Η―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –±―΄ –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β –≤–Ω–Α–Μ –≤ –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ –¥–≤―É―Ö –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –û–¥–Ϋ–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –î―Ä―É–≥–Α―è βÄî –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Η –¥–Β―Ä–Ζ–Ψ―¹―²―¨. –Θ –¥–Η–Α–≤–Ψ–Μ–Α –Β―¹―²―¨ –¥–≤–Α –Ψ―Ä―É–Ε–Η―è, ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨―é –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ―É ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―É–¥–Α―Ä: –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β βÄî –¥–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β βÄî –¥–Μ―è –±–Β―¹―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –î–Μ―è ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è –Η –±–Β–Ζ–Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–Ϋ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Α –≤ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Β. ¬Ϊ–ê―Ö! –ß―²–Ψ ―²―΄ –Ϋ–Α–¥–Β–Μ–Α–Μ! –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²–Β–±–Β –Ϋ–Β―² ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è. –ö―²–Ψ –Ε–Β ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―²–Β–±―è ―¹–Ω–Α―¹―²–Η?¬Μ ¬Ϊ–‰–¥–Η –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è, –±–Β―¹ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è, βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ. βÄî –Θ–Ι–¥–Η, –Μ―É–Κ–Α–≤―΄–Ι, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―²–Β–Ϋ―¨―é ―²―΄ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―à―¨ –Φ–Ϋ–Β –ö―Ä–Β―¹―² –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤, –Φ–Ψ―é –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à―É―é –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É. –î–Α, ―è –≥―Ä–Β―à―É, –Η –Ζ–Ϋ–Α―é ―ç―²–Ψ, –Ϋ–Ψ ―è –≤–Β―Ä―é –≤ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―é!¬Μ –î–Μ―è –±–Β―¹―΅―É–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―è –Η –¥–Β―Ä–Ζ–Ψ―¹―²–Η. ¬Ϊ–ë–Β–¥–Ϋ―è–Ε–Κ–Α, ―²―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –‰ ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α―è―²―¨―¹―è? –†–Α–Ζ–≤–Β ―²―΄ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ? –£–Β–¥―¨ ―²―΄ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–±–Η–Μ. –£―¹–Β–Φ –±―΄ –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η, –Κ–Α–Κ ―²―΄¬Μ. ¬Ϊ–ù–Β―², βÄî –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ. βÄî –‰–¥–Η –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è, –±–Β―¹ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Α! –Θ–Ι–¥–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―è –Φ–Ψ–≥―É ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–Β–±―è –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Β―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―² ―Ä–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Η –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α―²―¨ –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è¬Μ. –ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Β–Β―² –≤–Β–Μ–Η–Κ―É―é ―¹–Η–Μ―É. –û–Ϋ–Ψ ―É–≥–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Β―² –≤ –±―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Α–Ϋ―², –≤–Ψ–Μ–Κ–Α βÄî –≤ ―è–≥–Ϋ―ë–Ϋ–Κ–Α, ―¹–≤–Η―Ä–Β–Ω–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –¥–Β–Μ–Α–Β―² ―¹–≤―è―²―΄–Φ. –û–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ –Κ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –Ψ–±–Η―²–Α―²–Β–Μ–Β–Φ –†–Α―è! –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι, –¥–Η–Α–≤–Ψ–Μ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –≤―¹―ë –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –≠―²–Η–Φ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―²―¹―è ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² ―²–Α–Κ: ¬Ϊ–· –Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―è―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à―É ―ç―²–Ψ―² –≥―Ä–Β―Ö, ―²–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Φ–Ϋ–Β –Η–¥―²–Η –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è?¬Μ –ë―Ä–Α―², –≥―Ä–Β―Ö βÄî ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨! –ë–Ψ–Μ–Β–Β―à―¨ –Ϋ–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ –±–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–Ι –Ε–Β –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨―é. –ù–Ψ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤, ―²―΄ –Η–¥―ë―à―¨ –Κ –≤―Ä–Α―΅―É –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨ –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–Ϋ ―²–Β–±–Β –≤―΄–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―². –Δ–Α–Κ –Η ―¹ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –¥―É―à–Ψ–Ι. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β–±―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ βÄî –Ω―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η ―²–Α –Ε–Β, βÄî ―¹–Ω–Β―à–Η –Ω–Ψ–Κ–Α―è―²―¨―¹―è –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –≥―Ä–Β―Ö. –ü―Ä–Η–¥―ë―² –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹―Ü–Β–Μ–Η―² ―²–≤–Ψ―é –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨. –™―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ, –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ ―¹–Η–¥―è―² –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Η –Β–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–≤–Α―²―¨. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –Μ–Β―¹–Ψ―Ä―É–±―΄ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β? –†―É–±–Η–Μ–Η –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ ―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨ ―¹–Β–±–Β ―²–Ψ–Μ―¹―²–Ψ–Β –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ ―¹ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è–Φ–Η. –î―Ä–Ψ–≤–Ψ―¹–Β–Κ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É–¥–Α―Ä ―²–Ψ–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Φ; –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―É–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –¥–Β―Ä–Β–≤–Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ä―É–±–Η―². –Θ–¥–Α―Ä―è–Β―² –¥–≤–Α, ―²―Ä–Η, –¥–Β―¹―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤, –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–Β―²―¹―è –Η –Ω–Α–¥–Α–Β―². –Δ–Α–Κ –Ε–Β –Η –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨: –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α―Ä–Α –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–¥–Α―²―¨―¹―è. –ê ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Ι –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä―É–±–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨. –ë―É–¥―¨ ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –Ω–Α–¥―ë―² –Η ―²―΄ –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―à―¨―¹―è –Ψ―² –≥―Ä–Β―Ö–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ ―²–Β–±―è –Φ―É―΅–Η–Μ. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–· –Κ–Α―é―¹―¨, –Ϋ–Ψ ―¹―²―΄–Ε―É―¹―¨ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –≥―Ä–Β―Ö–Η. –‰―Ö ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―²―¨ –Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É¬Μ. –Γ―²―΄–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, –¥–Α, –Ϋ–Ψ ―¹―²―΄–¥–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ, –Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è –≥―Ä–Β―Ö–Α. –ü―É―¹―²―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α–Φ –±―É–¥–Β―² ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨! –ù–Α―à–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –≤ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Η –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, –≤ –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤. –ù–Β ―¹―²―΄–¥–Η―¹―¨ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η –≥―Ä–Β―Ö–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―ë―² –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ―é―²―¹―è. –‰–Μ–Η –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β–Φ –Η―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Η–Μ–Η –≤ –î–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ϋ―΄–Ι –Η―Ö –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β―² –ë–Ψ–≥ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―¹–Β–Φ–Η –ê–Ϋ–≥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ψ―¹―É–¥–Η–Φ ―¹–Β–±―è –≤ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Η, ―²–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Η –Ϋ–Α―à–Η –Η–Ζ–≥–Μ–Α–¥―è―²―¹―è –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β.  –Γ―²–Α―Ä–Β―Ü –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η –Γ―²–Α―Ä–Β―Ü –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η ¬Ϊ–· ―²–Α–Κ –≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–≤–Α―é―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η–ΗβÄΠ¬Μ –ë―Ä–Α―² –Φ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ –Η ―è –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ, –†–Α–Ι –Ϋ–Β –¥–Μ―è –±–Β–Ζ–≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄―Ö. –û–Ϋ –¥–Μ―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –†–Α–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Μ–Η―¹―¨. –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –†–Α–Ι –Ψ―²–Κ―Ä―΄―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―à–Α–≥, ―à–Α–≥ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è. –£ –Ψ―²–≤–Β―² –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à ―à–Α–≥ –ë–Ψ–≥–Ψ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―² –¥–Β―¹―è―²―¨ ―à–Α–≥–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Η―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ–±–Ϋ―è―²―¨. –ï–≥–Ψ ―à–Α–≥–Η βÄî –Β―¹―²―¨ ―à–Α–≥–Η –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è. –Γ ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ: ¬Ϊ–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η, –‰–Η―¹―É―¹–Β –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β, –Ω–Ψ–¥–Α–Ι –Ϋ–Α–Φ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ―ë–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β. –Δ―΄ βÄî –Ϋ–Α―à–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è! –Δ―΄ βÄî –Η―¹―²–Η–Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –Μ–Ε–Η. –Δ―΄ βÄî –Ϋ–Α―à–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Β–Ι. –Δ―΄ βÄî –Ϋ–Α―à–Β –Η―¹–Κ―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α. –Δ―΄ βÄî –€–Η―Ä –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η –±―É―à―É―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α!¬Μ –Γ–Μ–Α–≤–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―é –Η ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é –Δ–≤–Ψ–Β–Φ―É, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η! –ê–Φ–Η–Ϋ―¨.

[1]?–‰―¹.1:16βÄ™17.

[2]?–‰―¹.1:18. [3] –Γ–Φ. –ë―΄―².47:31. [4] –Γ–Φ.: –€―³.26:6βÄ™13; –€–Κ.14:3βÄ™9; –¦–Κ.7:37βÄ™50; –‰–Ϋ.11:2; 12:3βÄ™8. [5] –Γ–Φ.: –€―³.26:69βÄ™75; –€–Κ.14:66βÄ™72; –¦–Κ.22:54βÄ™62; –‰–Ϋ.18:25βÄ™27. [6] –Γ–Φ. 1–ö–Ψ―Ä.15:8βÄ™9. [7] –†–Η–Φ.12:5. [8]?–î–Β―è–Ϋ.20:31. [9] –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―² ¬Ϊ–ë–Β―¹–Β–¥―΄ –Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Η¬Μ. –ë–Β―¹–Β–¥–Α VIII. [10] –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―² ¬Ϊ–ë–Β―¹–Β–¥―΄ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –†–Η–Φ–Μ―è–Ϋ–Α–Φ¬Μ. –ë–Β―¹–Β–¥–Α –Ξ.

|

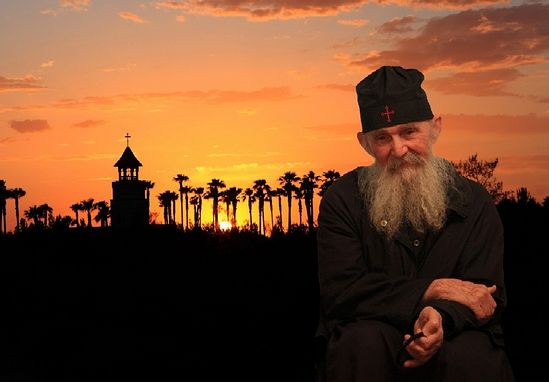

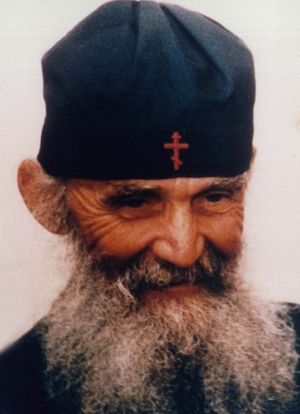

–ê―³–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –ï―³―Ä–Β–Φ (–≤ –Φ–Η―Ä―É βÄî –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Η―¹ –€–Ψ―Ä–Α–Η―²–Η―¹) ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è 24 –Η―é–Ϋ―è 1928 –≥–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –£–Ψ–Μ–Ψ―¹ (–™―Ä–Β―Ü–Η―è). 19-―²–Η –Μ–Β―² –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –Γ–≤―è―²―É―é –™–Ψ―Ä―É, ―¹―²–Α–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α –‰–Ψ―¹–Η―³–Α –‰―¹–Η―Ö–Α―¹―²–Α, –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –Ω–Β―â–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤ 19 –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β–Ι –≤ –Γ–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –®―²–Α―²–Α―Ö –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η –Η –ö–Α–Ϋ–Α–¥–Β ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –ï―³―Ä–Β–Φ ―¹ 1995 –≥–Ψ–¥–Α ―É–¥–Α–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―é ―Ä–Α–¥–Η –±–Β–Ζ–Φ–Ψ–Μ–≤―¹―²–≤–Η―è, –Φ–Ψ–Μ―è―¹―¨ –Ψ–±–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Φ–Η―Ä–Β. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ―΄ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ―É–Β–Φ –Β―â–Β –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ –Ψ―²―Ü–Α –ï―³―Ä–Β–Φ–Α –Η–Ζ –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―â–Β–Ι―¹―è –Κ –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Ϋ–Η–≥–Η ¬Ϊ–‰―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è¬Μ, ―¹―²–Α–≤―à–Β–Ι –Κ–≤–Η–Ϋ―²―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι –Β–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α –Ζ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Η ―à–Β―¹―²―¨–¥–Β―¹―è―² –Μ–Β―² –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η.

–Γ―²–Α―Ä–Β―Ü –ï―³―Ä–Β–Φ –Λ–Η–Μ–Ψ―³–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι (–€–Ψ―Ä–Α–Η―²–Η―¹) –Γ―²–Α―Ä–Β―Ü –ï―³―Ä–Β–Φ –Λ–Η–Μ–Ψ―³–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι (–€–Ψ―Ä–Α–Η―²–Η―¹) –¦―é–±–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Η ―΅–Α–¥–Α! –€―΄ ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –≤―¹–Β–Ι –≤―΄―¹–Ψ―²―΄, –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ―΄ –Η ―à–Η―Ä–Ψ―²―΄ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è. –ê –≤–Β–¥―¨ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Β–≥–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ―¹―²–Η! –ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β? –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Α, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –ë–Ψ–≥–Β, –Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Η –Ψ –Φ–Η―Ä–Β, –Κ–Α–Κ ―è–≤–Η–Μ –Β–≥–Ψ –≤ –Γ–≤–Ψ―ë–Φ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Γ–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –•–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Η―¹–Κ―É–Ω–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –•–Β―Ä―²–≤–Β –Γ–Α–Φ –≤–Ψ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Η–≤―à–Η–Ι―¹―è –ë–Ψ–≥, βÄî ―²–Α–Κ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ –Ϋ–Α―à―É –≤–Β―Ä―É –±–Ψ–≥–Ψ–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ―É–Φ –Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Α –ü–Α–≤–Μ–Α[1], ―²–Α–Κ ¬Ϊ–Ψ–Ε–Η–≤–Η–Μ¬Μ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ϋ–Β–Ι –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –Μ―é–±–≤–Η, –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―¹―²―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―΄, –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Η–Β ―¹–Ψ―à–Β–¥―à–Β–≥–Ψ –≤ –ù–Β–±–Β―¹–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²–Β –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –î―É―Ö–Α. –Δ–Α–Κ –Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Φ –±–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Η–Η, –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ―è, –ö–Α–Ω–Α–¥–Ψ–Κ–Η–Η, –Γ–Η―Ä–Η–Η, –ü–Α–Μ–Β―¹―²–Η–Ϋ―΄, –Α –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Β –Η–Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –™–Ψ―Ä―΄. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –ü–Ψ–Μ–Η–Κ–Α―Ä–Ω–Α[2], ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Η –¥–Ψ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –ù–Η–Κ–Ψ–¥–Η–Φ–Α –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ―Ä―Ü–Α[3], –Ω–Ψ―΅–Η–≤―à–Β–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Κ–Α, ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―¹–≤―è―²–Ψ―¹―²―¨―é, –Ε–Β―Ä―²–≤–Α–Φ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ζ–Α–≤–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―΄ –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Β –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―΅―É–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–≥–Φ–Α―²–Α –Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Ψ–Ζ–Β―Ä―Ü–Α–Ϋ–Η―è –Η –¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è. –ï―â―ë –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä―΄, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Φ–Η―Ä–Α. –ù–Α –Ϋ–Η―Ö –±–Ψ–≥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄, ¬Ϊ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–≤ –≤―¹―é –Ϋ–Α―É–Κ―É –¥―É―à–Η –Η ―¹–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –î―É―Ö–Ψ–Φ –Γ–≤―è―²―΄–Φ¬Μ, –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ϋ–Α―¹―É―â–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Α. –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ―ë–Ϋ; –≤―¹―ë ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ, –¥–Β―²–Β–Ι. –ù–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è ―¹ –Α―Ä–Β–Ϋ ―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Η―Ö ―²–Β–Α―²―Ä–Ψ–≤ –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ–Η –Μ–Α–≥–Β―Ä―è–Φ–Η, –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ βÄî –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―²–Β–Ψ―Ä–Η―è, –Α –Η―¹―²–Η–Ϋ–Α –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨; ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥ –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Α, –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α –Ϋ–Α–¥ –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –≥―Ä―É–±–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι, ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –Η ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –î―É―Ö–Α. –½–Α―²–Β–Φ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ―¹―è –Ψ–±―Ä―è–¥, –≤–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α―é―â–Η–Ι –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―ç–Ζ–Η–Β–Ι –Η –≤–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ω–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―²―¹―è –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η ―¹–≤–Β―Ä―Ö―ä–Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ–Ψ–Β, –Η–Ϋ–¥–Η–≤–Η–¥―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²–Α –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―è–≤–Ϋ–Ψ–Β –Η ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β. –£–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―è –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―²―É―Ä–≥–Η–Η –≤ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Μ–Β–Ω–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η―è –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –ë–Ψ–≥–Ψ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è –•–Β―Ä―²–≤–Α ―¹ ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β–Φ –≤―¹–Β―Ö –≤–Β―Ä―É―é―â–Η―Ö. –£–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η –≥–Η–≥–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –¥―É―Ö–Α, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Β―Ä―΄ –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β ―¹ –ü―Ä–Β―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü–Β–Ι. –£–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Α–≤―΄–Ι –¥–Ψ–≥–Φ–Α―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β, –Ϋ–Ψ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι.  –‰–¥–Β–Α–Μ, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤–Ψ, –Β―¹―²―¨ –≤―΄―¹―à–Η–Ι –Η–¥–Β–Α–Μ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è. –ü–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι –Α–≤–Α–Ϋ–≥–Α―Ä–¥ –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ζ–Α –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –Π–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤–Α βÄî ¬Ϊ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥―É―à―É –Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–Φ–Α¬Μ [4]. –£ ―ç―²–Ψ–Φ βÄî ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Η–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Α, ―Ü–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β. –î―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –±―Ä–Α–Ϋ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –≤–Β–¥―É―² –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η, βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ–Μ–Η–Φ–Ω–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²―è–Ζ–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α. –û–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Α –Ω―É―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η―²–Η―è, –≤–Β–¥―É―² –Κ –Ψ–±–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é. –ü―É―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Ω―É―²―¨ –Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Κ –ë–Ψ–≥―É. –ù–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β ―è–≤–Η–Μ–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―¹–≤―è―²–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―É―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è βÄî ―ç―²–Ψ –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –Ζ–Α–±–Ψ―²―΄ –Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β. –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Ζ–Α―â–Η―²–Α βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –‰–Β―Ä―É―¹–Α–Μ–Η–Φ–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è. –Δ–Α–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Β, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Η–Ζ –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ¬Ϊ–î–Β―è–Ϋ–Η–Ι¬Μ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨ –¥–Η–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤. –ö―Ä―΄–Μ–Α―²―΄–Ι –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–≤ –ü–Α–≤–Β–Μ –±―΄–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ –≤ ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η: –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨―é –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Ψ–Ϋ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Η ―ç―²–Ψ―² ―¹–±–Ψ―Ä –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Μ–Ψ–≥–Η―è¬Μ[5]. –Γ–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Η –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤ βÄî –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄. –ù–Β―² ―Ö―É–¥―à–Β–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ―²―Ü―΄ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ψ–≥–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ. –£ ―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Γ–Ψ–±–Ψ―Ä―΄, –≤ –ö–Β―¹–Α―Ä–Η–Η –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ –≤–Α―¹–Η–Μ–Η–Α–¥―΄[6], –Κ–Α–Κ –≤―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β. –£ –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β –¥–Μ―è –±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ―΄ –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Β–Φ―¨ ―²―΄―¹―è―΅ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Α –≤ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Η–Η ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ–Φ–Α. –ù–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω―΄, –Ϋ–Ψ –Η ―Ü–Α―Ä–Η, –Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η ―¹–Ψ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¥–Β–Μ–Α―Ö –Μ―é–±–≤–Η, –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Η―Ö –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ.  –Γ–≤―². –€–Α―Ä–Κ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Κ (–≠―³–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι) –Γ–≤―². –€–Α―Ä–Κ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Κ (–≠―³–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι) –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –±―΄–Μ –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ß–Α–¥–Α –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹ –Ψ―²–≤–Α–≥–Ψ–Ι –Η –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ, –±―΄–Μ –Μ–Η ―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ –°–Μ–Η–Α–Ϋ–Α –û―²―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ–Α [7], –Μ–Η–±–Ψ –Α―Ä–Η–Α–Ϋ –Η –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ζ–Η―²–Ψ–≤, –Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–±–Ψ―Ä―Ü–Β–≤ –Η–Μ–Η –Μ–Α―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ―É–¥―Ä―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–≤. –Γ―Ä–Β–¥–Η –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ê―³–Α–Ϋ–Α―¹–Η–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι, –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Η –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―², –Ϋ–Ψ –Η ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Λ–Β–Ψ–¥–Ψ―Ä –Γ―²―É–¥–Η―², –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ –Γ―²―É–¥–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±―Ä–Α―²–Η–Β–Ι, ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –€–Α–Κ―¹–Η–Φ –‰―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ, –±–Β―¹―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Ι ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –€–Α―Ä–Κ –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η–Κ (–≠―³–Β―¹―¹–Κ–Η–Ι) –Η –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤–Β―Ä―΄. –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β―Ä―²–Ψ–Ι –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Η―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Β―Ä―¹―²–≤–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Α―Ä–≤–Α―Ä–Ψ–≤, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ –Η―Ö –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–Β–Μ–Η―²–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ; –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α ―¹–≤–Β―² –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Η –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―â–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Η ―É–Φ―è–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Ψ–≤. –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―à–Μ–Ψ ―Ü–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ –Ω―É―²―ë–Φ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–≤―Ä–Β–Ε–¥―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α –≤ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤–Β―¹ –Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Φ―É –Φ–Η―¹―²–Η―Ü–Η–Ζ–Φ―É –≤–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Β―Ä–Β―¹–Β–Ι, ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Η ―Ü–Β–Ζ–Α―Ä–Β–Ω–Α–Ω–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –Μ–Α―²–Η–Ϋ―è–Ϋ –Η–Μ–Η ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Η–Ζ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―²–Β―¹―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Φ–Β―Ä―É –Η –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Ψ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ –Γ–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η –¥–≤–Η–Ε–Η–Φ―΄ –Η –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β–Φ―΄ –Γ–≤―è―²―΄–Φ –î―É―Ö–Ψ–Φ. –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Ζ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥–Α–Μ–Ψ –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Ψ –≤―¹―ë –Ψ―¹–≤―è―²–Η–Μ–Ψ –Η ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―É. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ―ë―²―¹―è –≤ ―²―Ä–Ψ–Ω–Α―Ä–Β ―²―Ä―ë―Ö ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ–Β–Ι ¬Ϊ–Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹―É―â–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―è―¹–Ϋ–Η–Μ–Ψ, –Μ―é–¥―¹–Κ–Η–Β –Ϋ―Ä–Α–≤―΄ ―É–Κ―Ä–Α―¹–Η–Μ–Ψ¬Μ. –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―é, ―ç―²–Ψ –Ω―É―²―¨ –Κ –Ψ–±–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―é. –û–Ϋ–Ψ –≤–Β–¥―ë―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Κ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η―é –≤–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β –Η ―Ä–Α–¥–Η –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α. –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β, ―ç―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è, –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ, –Η ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –≠―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±―Ä–Η–Μ–Μ–Η–Α–Ϋ―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η, ―è–≤–Μ―è–Β―² –Ϋ–Ψ–≤―΄–Β –Ω―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄. –ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Ε–Β –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β. –ù–Β ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β–Φ –Β–≥–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤―ë–Φ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Β–≥–Ψ –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β –Η ―à–Η―Ä–Ψ―²–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ –Φ―΄ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ –Β–≥–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –£–Β–¥―¨ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ―É–Ζ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ―¹–Ω–Ψ–Ϋ–Α―², –Ϋ–Β ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –≤–Β―â―¨; ―ç―²–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨! –≠―²–Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Η–¥–Β―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―è –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α―à–Α –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ–Α –≤–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β. –ë―É–¥–Β–Φ –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹ –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ–Β–≤ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è. –¦―É―΅–Β–Ζ–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β, –Κ―Ä–Ψ–≤―¨―é ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Α –Ϋ–Β –Ψ―²―Ä–Β―΅―ë–Φ―¹―è –Ψ―² ―²–Β–±―è –Φ―΄, –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η–¥―ë―²―¹―è, ―É–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η―²―¨ –Ζ–Α ―²–Β–±―è –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―é―é –Κ–Α–Ω–Μ―é –Κ―Ä–Ψ–≤–Η! –ê–Φ–Η–Ϋ―¨. –Γ―²–Α―Ä–Β―Ü –ï―³―Ä–Β–Φ –Λ–Η–Μ–Ψ―³–Β–Ι―¹–Κ–Η–Ι (–€–Ψ―Ä–Α–Η―²–Η―¹)

[1] –Γ―Ä. –†–Η–Φ.3:19βÄ™31. [2] –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –ü–Ψ–Μ–Η–Κ–Α―Ä–Ω (–Ψ–Κ. 70βÄ™156) βÄî ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Α –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α, –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –Γ–Φ–Η―Ä–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι, ¬Ϊ–≤–Ψ–Ε–¥―¨ –≤―¹–Β–Ι –ê–Ζ–Η–Η¬Μ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β (–‰–Β―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Φ). –ê–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –≥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤. –û―²–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Β―΅―¨―¹―è –Ψ―² –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ε–Η–≤–Ψ ―¹–Ψ–Ε–Ε―ë–Ϋ –Ϋ–Α 86-–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –ü–Ψ–Μ–Η–Κ–Α―Ä–Ω –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ–Μ―é―΅–Β–≤–Ψ–Β –Ζ–≤–Β–Ϋ–Ψ, ―¹–≤―è–Ζ―É―é―â–Β–Β –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤ (–‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤) ―¹ –Ψ―²―Ü–Α–Φ–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η (–‰―Ä–Η–Ϋ–Β–Ι –¦–Η–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι). –‰–Ζ ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–ü–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –Λ–Η–Μ–Η–Ω–Ω–Η–Ι―Ü–Α–Φ¬Μ. –ü–Α–Φ―è―²―¨ βÄî 23 ―³–Β–≤―Ä–Α–Μ―è –Ω–Ψ ―¹―². ―¹―². [3] –ü―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–¥–Η–Φ –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ―Ä–Β―Ü (????????? ? ?????????? 1749βÄ™1809) –Α―³–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö, –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤. –£ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β 26 –Μ–Β―² –Ω―Ä–Η―à―ë–Μ –Ϋ–Α –ê―³–Ψ–Ϋ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Φ-―Ä–Β –î–Η–Ψ–Ϋ–Η―¹–Η–Α―². –‰–Ζ –î–Η–Ψ–Ϋ–Η―¹–Η–Α―²–Α –ù–Η–Κ–Ψ–¥–Η–Φ –Ω–Β―Ä–Β―à―ë–Μ –≤ –Φ-―Ä―¨ –ü–Α–Ϋ―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ―Ä, –≥–¥–Β –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Η ―²―Ä―É–¥―΄ ―¹–≤―è―²―΄―Ö –Ψ―²―Ü–Ψ–≤. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –ù–Η–Κ–Ψ–¥–Η–Φ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ-–±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Η–Β, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ: –Ω―Ä–Β–¥–Η―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –Κ ¬Ϊ–î–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Ψ–Μ―é–±–Η―é¬Μ; –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ¬Ϊ–ë―Ä–Α–Ϋ―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è¬Μ (–≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ. –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β βÄî ¬Ϊ–ù–Β–≤–Η–¥–Η–Φ–Α―è –±―Ä–Α–Ϋ―¨¬Μ); ¬Ϊ–£–Β–Ϋ–Β―Ü –ü―Ä–Η―¹–Ϋ–Ψ–¥–Β–≤―΄¬Μ (―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ 62 –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü–Β, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ –Α―³–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Η―¹–Β–Ι); –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Η–Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ–ü–Η–¥–Α–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α¬Μ (–≥―Ä–Β―΅. ¬Ϊ–ö–Ψ―Ä–Φ―΅–Β–Ι –Κ–Ϋ–Η–≥–Η¬Μ); ¬Ϊ–ù–Ψ–≤―΄–Ι –Η–Ζ–±–Ψ―Ä –Ε–Η―²–Η–Ι ―¹–≤―è―²―΄―Ö¬Μ –Η ¬Ϊ–ù–Ψ–≤―΄–Ι –Γ–Η–Ϋ–Α–Κ―¹–Α―Ä―¨¬Μ –≤ 3-―Ö ―²–Ψ–Φ–Α―Ö; ¬Ϊ–Δ–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ ―¹–Β–Φ–Η –£―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ–≤¬Μ; ¬Ϊ–ù–Ψ–≤–Α―è –¦–Β―¹―²–≤–Η―Ü–Α, –Η–Μ–Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β 75-―²–Η ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―¹–Ϋ–Β–Ι –û–Κ―²–Ψ–Η―Ö–Α¬Μ. –ö–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –≤ 1955 –≥. –€–Ψ―â–Η –ù–Η–Κ–Ψ–¥–Η–Φ–Α (–≥–Μ–Α–≤–Α) ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―²―¹―è –Ϋ–Α –ê―³–Ψ–Ϋ–Β. –ü–Α–Φ―è―²―¨ βÄî 14 –Η―é–Μ―è –Ω–Ψ ―¹―². ―¹―². [4] –Γ–Φ. ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤. –‰―¹–Α–Α–Κ–Α –Γ–Η―Ä–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α¬Μ. [5] –¦–Ψ–≥–Η―è (–Ψ―² –≥―Ä–Β―΅. ????? βÄî ―É―΅–Β–Ϋ―¨–Β, –Ψ―² –¥―Ä.-–≥―Ä–Β―΅. ???? βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é). [6] –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Α–¥―΄ βÄî –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ–Β–Φ –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Β–Φ –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―΅―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι: –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄, ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ω―Ä–Η–Η–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Η –¥―Ä. [7] –°–Μ–Η–Α–Ϋ –û―²―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ (–Μ–Α―². Iulianus Apostata; 331βÄ™363) βÄî ―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä –Λ–Μ–Α–≤–Η–Ι –ö–Μ–Α–≤–¥–Η–Ι –°–Μ–Η–Α–Ϋ –≤ 361βÄ™363?–≥–≥. –Η–Ζ –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η –ö–Ψ–Ϋ―¹―²–Α–Ϋ―²–Η–Ϋ–Α. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―è–Ζ―΄―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä, ―Ä–Η―²–Ψ―Ä –Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³. –Δ–Α–Κ–Ε–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –°–Μ–Η–Α–Ϋ II.

|

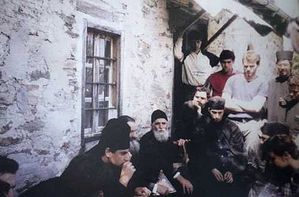

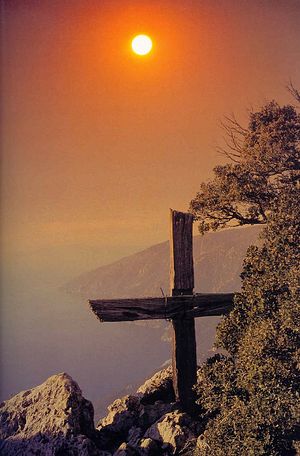

¬Ϊ–Γ–≤―è―²–Α―è –™–Ψ―Ä–Α¬Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ϋ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Α―³–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―Ü–Α–ü–Α–Η―¹–Η―è –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ―Ä―Ü–Α (–≠–Ζ–Ϋ–Β–Ω–Η–¥–Η―¹–Α), –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Β–≥–Ψ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η.

–ë―É–¥–Β–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ –Μ―é–¥―è–Φ ―¹ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²–Ψ–Ι –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –¥–Β–Μ–Α―é―² –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Ϋ–Η―è. –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ε–Η–≤–Β―² –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É–Β―² –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η ―¹ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–¥―É–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ ―Ä―É–≥–Α―é―². *** –€–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²―¹―²–≤―É–Β―² –Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Η―é –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Η–Ϋ–Ψ–Κ –≤–Η–¥–Η―² –Η ―¹–Μ―΄―à–Η―² –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β. *** –€―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Κ–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Β–≥–Ψ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Ψ–≥–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²–Β. –Γ–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –±―É–¥–Β―² ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ-―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É. *** –Γ–Μ–Ψ–≤–Α –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è ¬Ϊ–‰–Η―¹―É―¹ –Ε–Β –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ –≤ –Ω―Ä–Β–Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η –Η –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Β –Η –≤ –Μ―é–±–≤–Η¬Μ[1]–Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―², ―΅―²–Ψ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Β–Ϋ –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η –Η –Ω―Ä–Β―É―¹–Ω–Β–≤–Α–Μ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –û–Ϋ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Μ –≤―¹–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ι –½–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η –Γ–≤―è―²–Ψ―¹―²–Η (―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ ―¹ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ω–Ψ―¹―²–Α―¹―¨―é), –Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ –Η―Ö –Φ–Η―Ä―É –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β ―É―¹―²―Ä–Α―à–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨. *** –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α ―Ä–Α–¥–Η ―é―Ä–Ψ–¥–Η–≤―΄–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α―é―² –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ βÄ™ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –ë–Ψ–≥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Η–Φ –Γ–≤–Ψ–Η ―²–Α–Ι–Ϋ―΄. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Α –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –™–Ψ―Ä–Β –ê―³–Ψ–Ϋ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ö–Η–Ϋ–Ψ―²[2] –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ψ―à–Η–±–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η –ü―Ä–Ψ―²–Α―²–Α –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ–Ψ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―²―¨ –≤ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Α. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Η–Φ ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ψ ―΅–Β–Φ ―²–Β ―Ö–Ψ―²―è―² ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. ***  –€–Β–Ϋ―è –Ω―É–≥–Α–Β―² –Ϋ–Β ―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι. –™–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Β–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β: –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β―² ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β ―¹ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è. –¦―é–¥–Η –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Α―é―² –Κ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Η―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ ―¹–≤―è―²―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄. *** –ë–Ψ–≥ ―É–≤–Α–Ε–Α–Β―² –Ϋ–Α―à―É ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –ï–≥–Ψ –Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η. ***  –Δ–Β–Μ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹―²–Α―Ä–Β–Β―², –Ϋ–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α. *** –Θ–Φ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α –Α―²–Α–Κ―É―é―² –Φ–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β, –±–Ψ–≥–Ψ―Ö―É–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Η –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²―΄–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄. –ü–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α–Ϋ–Η―è –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ψ –≤–Β―â–Α―Ö –Ϋ–Β–Ι―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö (–Ϋ–Β –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö). –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ–Β―²―¹―è –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Η―è –Β―â–Β –≤―΄―à–Β βÄ™ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β―¹–Β–¥―΄. –û–Ϋ –¥―É–Φ–Α–Β―² ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ, –Α ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ–Ζ–Ϋ–Η –Μ―É–Κ–Α–≤–Ψ–≥–Ψ, –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―¨ –Β–≥–Ψ –Ψ―² –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄. –≠―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨ ―¹ ―²–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –ï–≤―Ö–Α―Ä–Η―¹―²–Η–Η –Ϋ–Α―¹ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ, –Η –Φ―΄ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Η―²―¨―¹―è, –≤―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η –±―΄ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –≤ –±–Β―¹–Β–¥―É. ***  –û―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι ―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Β–Ϋ–Η―é. –‰―Ö ―É–Φ ―É–¥–Α–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ―² –≤–Β―â–Β–Ι ―²―â–Β―²–Ϋ―΄―Ö –Η –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö, –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹–≤―è―â–Α―é―²―¹―è –Η ―¹–Μ–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤―è―² –ë–Ψ–≥–Α. *** –î–Η–Α–≤–Ψ–Μ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥ ―¹–Η–Μ―É –Η―¹―Ü–Β–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η. –û–Ϋ –Μ–Η―à―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² βÄ€–≤―΄–Μ–Β―΅–Η―²―¨βÄù ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ –Η–Ζ-–Ζ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι ―¹–Η–Μ―΄. *** –Γ–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―Ü―΄, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―é―² –Ψ―² ―ç–≥–Ψ–Η–Ζ–Φ–Α. –î–Η–Α–≤–Ψ–Μ –Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Α–Β―² –Η–Φ ―É–Φ, –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―é –Η –Ω–Ψ–¥―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α–Β―² –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―Ä―É–Κ–Η. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Β―¹―²―¨ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ –Β–≥–Ψ –≤–Η–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ϋ–¥–Α–Μ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α―²―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–Μ–Ψ–Ε–Η―² –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―Ä―É–Κ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι βÄ™ –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹–Φ―è–≥―΅–Α―é―â–Η–Β –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. ***  –ü―¹–Α–Μ―²―΄―Ä―¨ βÄ™ –±–Ψ–≥–Ψ–¥―É―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ϋ–Η–≥–Α, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―É–Φ–Η–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–≥–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –î–Α–≤–Η–¥ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ –Α―Ä―Ö–Η―²–Β–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –≤–Ψ–Ζ–¥–≤–Η–≥ –≤–Β–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η–Β. *** –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Κ―Ä–Ψ―é―²―¹―è –Ϋ–Α―à–Η ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ―΄–Β –Ψ―΅–Η –Η –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ ―É–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–Ζ–Η―² –Ϋ–Α―¹. –£ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. *** –€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Α―²―¨ –ë–Ψ–≥―É ―¹–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η ―¹–Η–Μ―΄. –ù–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Α―à―É –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ –Η ―΅–Η―²–Α–Β–Φ. *** –ö ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Ψ–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è ―²–Α–Κ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Β–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β―². ***  –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ö–Ψ―²―è―² ―¹―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β―² –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Κ–≤–Α―¹–Κ–Η. –€―΄ –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –ü―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Β ―¹―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ ―¹–≤―è―²―΄―Ö. –€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―¹ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η, –Α –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Β―Ö, ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Η–Μ–Η –Φ–Α–Μ―΄–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η –Η ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η. *** –ß–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―΄ ―²―Ä―É–¥–Η―à―¨―¹―è βÄ™ ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―à―¨ –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α. ***  –Θ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Β―¹―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄. –û–Ϋ–Η –Η―â―É―² –Ψ―Ä–Η–Β–Ϋ―²–Η―Ä―΄ –Η –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ –£–Ψ–Μ–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι βÄ™ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Φ–Β―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹―²–Η –Η–Φ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É. –£ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –±―É–¥–Β–Φ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―² –Ζ–Α ―²–Β―Ö –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ϋ–Α–Φ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Α, –Α ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² –±–Β–Ζ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β ―¹ –≤―Ä–Β–¥–Ψ–Φ –¥–Μ―è ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥―É―à–Η. *** –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Α―à –Ζ–Α–≤–Ψ–¥ (―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―É–Φ) –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―²–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –¥―É―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤ βÄ™ –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η–Ζ–±–Α–≤–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²–Η. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Φ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β. *** –ß―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ ―¹―²–Α―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ. –ù–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Η―Ö ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η, –¥–Α―²―¨ –Η–Φ ―²―É –Ε–Β [–¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é] –Ω–Η―â―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ –Ϋ―Ä–Α–≤―É –Ϋ–Α–Φ ―¹–Α–Φ–Η–Φ. –€―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –≤ ―Ä–Α―¹―΅–Β―² ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –¥―Ä―É–≥–Η―Ö.

[1] –¦―É–Κ. 2:52. [2] –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ö–Η–Ϋ–Ψ―² βÄ™ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –™–Ψ―Ä―΄.

|

|

Category:

–Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η

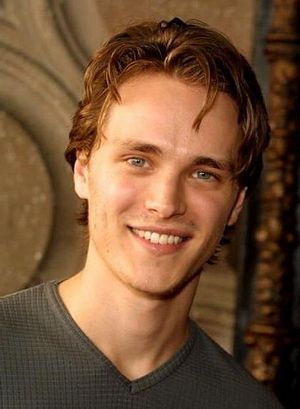

27 –Η―é–Ϋ―è. –ü–†–ê–£–€–‰–†. –ü–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Ι –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Α–Κ―²–Β―Ä –î–Ε–Ψ–Ϋ–Α―²–Α–Ϋ –î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ –Ω―É–±–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β. 25 –Η―é–Ϋ―è –≤ –¦–Ψ―¹-–ê–Ϋ–¥–Ε–Β–Μ–Β―¹ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ 39 –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è –≤―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥ ¬ΪDaytime Emmy Awards¬Μ (–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Β–Φ–Η―è –≠–Φ–Φ–Η), –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²–Φ–Β―΅–Α―é―² –Μ―É―΅―à–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç―³–Η―Ä–Α –Γ–®–ê. –î–Ε–Ψ–Ϋ–Α―²–Α–Ϋ –î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ¬Ϊ–≠–Φ–Φ–Η¬Μ –Κ–Α–Κ –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Α–Κ―²–Β―Ä –¥―Ä–Α–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–Η–Α–Μ–Α –Ζ–Α ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –Ω―Ä–Ψ–Β–Κ―²–Β ¬Ϊ–™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Μ―¨¬Μ (General Hospital). –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―ä―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Η–Φ―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―è –Η –î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ –≤―΄―à–Β–Μ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹ –≤―¹–Β―Ö –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Η―Ö –Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α ―à–Ψ―É ―²–Β–Μ–Β–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ê–Κ―²–Β―Ä ―¹–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ –≤–Β―Ä―É –≤ –Γ–≤―è―²―É―é –Δ―Ä–Ψ–Η―Ü―É, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–≤ –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –™–Ψ―Ä―΄ –ê―³–Ψ–Ϋ, ¬Ϊ–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–Μ―è―²―¹―è –Ζ–Α –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä¬Μ, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² ¬Ϊ–ü―É―²–Β–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Ω–Ψ –ê―³–Ψ–Ϋ―É¬Μ.

–î–Ε–Ψ–Ϋ–Α―²–Α–Ϋ –î–Ε–Β–Κ―¹–Ψ–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Α–¥–≤–Β–Ϋ―²–Η―¹―²–Ψ–≤ 7 –¥–Ϋ―è, –Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –Ω–Β―Ä–Β―à–Β–Μ –≤ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι. –ü–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ –Α–Κ―²–Β―Ä–Α ¬Ϊ–Ψ–Ϋ –Ζ–Α―Ö–Ψ―²–Β–Μ –±―΄―²―¨ ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤, –Α –Ψ―²–¥–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―² –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β. –ö―Ä–Α―¹–Ψ―²―É –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι. –ï―¹–Μ–Η ―²―΄ –Ω–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Η–Μ–Η ―É ―²–Β–±―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Φ–Β–Ϋ―²–Α–Μ–Η―²–Β―², ―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –≤ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –ù–Ψ ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ―΅―¨ ―¹–Β–±―è, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â―É―é ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ.

|

–Γ–Δ–‰–Ξ–‰ –ü–†–ï–ü–û–î–û–ë–ù–û–™–û–Γ–ï–†–ê–Λ–‰–€–ê –£–Ϊ–†–‰–Π–ö–û–™–û¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―É –ë–Ψ–≥―É!¬Μ βÄ™

–†–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ, –¥―É―Ö –Φ–Ψ–Ι, –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Ι,

–Γ–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―é―¹―¨ ―è –Κ ―¹–≤―è―²–Ψ–Φ―É ―΅–Β―Ä―²–Ψ–≥―É,

–Δ–Α–Φ, –≥–¥–Β –‰–Η―¹―É―¹–Β ―¹–Μ–Α–¥―΅–Α–Ι―à–Η–Ι –Φ–Ψ–Ι.

–Δ―΄ –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Β–¥–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α

–£ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―è―Ö, –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è―Ö –Δ–Ψ–±–Ψ―é –Ε–Η–≤–Μ―é―¹―¨;

–ë―É–¥―¨ –Ε–Β –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α,

–Γ–Α–Φ ―è –Δ–Β–±–Β –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α―é―¹―¨.

–û, –Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι, –Β–¥–Η–Ϋ―΄–Ι –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨,

–î–Α–Ι –Φ–Ϋ–Β –Δ–≤–Ψ―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨!

–Δ―΄ –Φ–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨,

–î–Ψ–±―Ä―΄–Ι –Ψ―²–Β―Ü –Φ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Α―è –Φ–Α―²―¨.

–™–Ψ―Ä–Ϋ–Β―é ―¹–Μ–Α–≤–Ψ―é ―è –≤–Ψ―¹―Ö–Η―â–Α―é―¹―¨,

–ü―Ä–Ψ―΅―¨ ―¹―É–Β―²―É ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι!

–î―É―Ö–Ψ–Φ –Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ –Φ–Ψ–Η–Φ ―É―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―è―é―¹―¨

–ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―¹ –Β–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Ψ–Ι...

–Δ–Α–Φ, –≤ –Ϋ–Β–±–Β―¹–Α―Ö, –≤―¹–Β ―¹–≤―è―²―΄–Β ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä―΄

–‰ –Φ–Η―Ä–Η–Α–¥―΄ –±–Β―¹–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄―Ö ―΅–Η–Ϋ–Ψ–≤

–ü–Β―¹–Ϋ―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Β–≤–Α―é―² –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Φ:

¬Ϊ–Γ–≤―è―², –Γ–≤―è―², –Γ–≤―è―² –ë–Ψ–≥ –Ϋ–Α―à, –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Γ–Α–≤–Α–Ψ―³!¬Μ

–Γ–Β―Ä–¥―Ü–Β –Δ–Ψ–±–Ψ―é –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Β―¹–Β–Μ–Η―²―¹―è,

–Δ―΄ –Φ–Ψ–Ι –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨, –Φ–Ψ–Ι –ë–Ψ–≥ –Η –û―²–Β―Ü;

–î―É―à–Β–Ϋ―¨–Κ–Α –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Α―è –Κ –Ϋ–Β–±―É ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è βÄ™

–Δ–Α–Φ –≤―¹–Β–Φ ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―è–Φ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü.

¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―É –ë–Ψ–≥―É!¬Μ βÄ™

–†–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ, –¥―É―Ö –Φ–Ψ–Ι, –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Ι,

–Γ–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ―é―¹―¨ ―è –Κ ―¹–≤―è―²–Ψ–Φ―É ―΅–Β―Ä―²–Ψ–≥―É,

–Δ–Α–Φ, –≥–¥–Β –‰–Η―¹―É―¹–Β ―¹–Μ–Α–¥―΅–Α–Ι―à–Η–Ι –Φ–Ψ–Ι! 30-e –≥–Ψ–¥―΄

|

–Γ–Δ–‰–Ξ–‰ –ë–ê–Δ–°–®–ö–‰ –ù–‰–ö–û–¦–ê–·–€–ï–¦–§–ù–‰–ö–û–£–ê–€–Η―Ä –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Η―Ä –Μ–Η–Κ―É―é―â–Η–Ι

–ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―΅–Α―¹

–£―΄―¹―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Ι

–ï―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Ζ―Ä–Η–Φ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Ϋ–Α―¹.

–•–Α–Ε–¥–Β―² –Ψ–Ϋ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é ―¹–Μ–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι

–ù–Α―à―É –¥―É―à―É –Ψ―¹–Η―è―²―¨,

–•–Α–Ε–¥–Β―² –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι

–ù–Α―¹ –Ϋ–Α–≤–Β–Κ –Κ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨.

–ù–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β

–€―΄ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ –Ζ–Ψ–≤ –Ϋ–Β–±–Β―¹,

–Γ―É–Β―²–Ψ―é –Ψ―²―è–≥―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β

–€―΄ –Ϋ–Β –Ζ―Ä–Η–Φ –Β–≥–Ψ ―΅―É–¥–Β―¹.

–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Β―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β

–ü–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―é―² ―¹–Β–Ι –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ö―Ä–Α–Φ,

–¦–Η―à―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β

–ü―Ä–Β–±―΄–≤–Α―é―² –¥―É―Ö–Ψ–Φ ―²–Α–Φ.

–‰ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤ –¥―É―à–Ψ–Ι –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―é

–≠―²―É ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –±―΄―²–Η―è,

–ù–Α―¹ –Ζ–Ψ–≤―É―² –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β

–£ ―ç―²–Η ―΅―É–¥–Ϋ―΄–Β –Κ―Ä–Α―è.

–€–Η―Ä –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Η―Ä ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι

–û–Κ―Ä―É–Ε–Α–Β―² –Φ–Η―Ä –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι,

–ë–Μ–Η–Ζ–Ψ–Κ –Ψ–Ϋ, –Ϋ–Ψ –≤―Ö–Ψ–¥ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι βÄ™

–£–Β―Ä–Ψ–Ι ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ–Ι –Η –Ε–Η–≤–Ψ–Ι.

|

|

Category:

–Δ―Ä―É–¥.

–Θ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α –Ω–Ψ―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤―É ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ―é–±–Ψ–Ι –≥―É―Ä–Φ–Α–Ϋ βÄΠ –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Α ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Α, ―Ä―É–Κ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η ―²―è–Ϋ–Β―²―¹―è –Κ –±―É–Φ–Α–≥–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ζ–≤―É―΅–Α―², –Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–Β–Μ–Η―²―¹―è –Η–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –™–Β―Ä–Φ–Ψ–≥–Β–Ϋ (–ê–Ϋ–Α–Ϋ―¨–Β–≤), –Ϋ–Α―¹–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Γ–≤―è―²–Ψ-–î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è.–Γ–Δ–û–¦, –ù–ê–ß–‰–ù–ê–°–©–‰–ô–Γ–· –‰ –û–ö–ê–ù–ß–‰–£–ê–°–©–‰–ô–Γ–· –€–û–¦–‰–Δ–£–û–°, –ù–‰–ö–û–™–î–ê –ù–ï –û–Γ–ö–Θ–î–ï–ï–Δ(–Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―²) –Δ―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ–Η–Β–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Η–Μ –±–Α―²―é―à–Κ–Α –™–Β―Ä–Φ–Ψ–≥–Β–Ϋ –Κ–Β–Μ–Α―Ä–Β–Φ –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ –Ζ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ―é –Η –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Α―²–Η–Η. –ö ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ–Η―é –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―¹―è, –Κ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö―É, ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι –¥―É―à–Ψ–Ι. –‰ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ. –û–Ω―΄―² ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Β–Ϋ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ. –½–¥–Β―¹―¨ ―É–Φ―É–¥―Ä―è―é―²―¹―è, –Ϋ–Β –Ψ―²―¹―²―É–Ω–Α―è –Ψ―² ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Α―¹–Κ–Β―²–Η–Ζ–Φ–Α, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ –Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Κ―É―à–Α–Ϋ―¨―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄ –¥–Α–Ε–Β –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η. –Δ―É―² –Β―¹―²―¨, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η ―¹–≤–Ψ―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α. –Δ–Β–Φ, –Κ–Ψ–Φ―É –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι –≤–Κ―É―¹ –Ζ–¥–Β―à–Ϋ–Η―Ö –±–Μ―é–¥. –û–Ϋ–Η –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄, –Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Β–Β ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―¹―²–Ψ―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –±–Μ―é–¥. –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²? –ê –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Α –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β - ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è? –ö–Α–Κ –Η –¥–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Μ―è―²―¹―è –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η –¥–Ψ –Β–¥―΄ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β? –ù–Α–¥–Ψ –Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ –Η –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨? –ù–Α ―ç―²–Η –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –Η–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö―É –™–Β―Ä–Φ–Ψ–≥–Β–Ϋ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨, –Ψ–±―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Η ―¹ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ "–ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―ç–Ϋ―Ü–Η–Κ–Μ–Ψ–Ω–Β–¥–Η―è", –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ –Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Ϋ―É―é ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Κ―É. –ê –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –™–Β―Ä–Φ–Ψ–≥–Β–Ϋ –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ ―Ü–Β–Μ―É―é –Κ–Ϋ–Η–≥―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Α―Ö –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è, –Ψ–± –Ψ–Ω―΄―²–Β ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è. –‰, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –¥–Β–Μ–Η―²―¹―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―²–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ―É―Ö–Ϋ–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β―² –Φ―è―¹–Ϋ―΄―Ö –±–Μ―é–¥, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –≤ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è―²―¨ –Φ―è―¹–Ψ. –½–Α―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―²―΄ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ω–Ψ―¹―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄―Ö, –¥–Μ―è –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Κ. –ï―¹―²―¨ –Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―΅–Η―²–Α―é―² –≤ ―²–Β –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄ ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ―΄. –‰ –¥–Α–Ε–Β ―²–Β–Κ―¹―²―΄ –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―¹–Β–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ –≤ –Ψ–±–Η―²–Β–Μ–Η. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –ö–Ϋ–Η–≥–Α, –≤―΄–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ "–î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ", ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è "–ö―É―Ö–Ϋ―è –±–Α―²―é―à–Κ–Η –™–Β―Ä–Φ–Ψ–≥–Β–Ϋ–Α". –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è–Φ. * * * –‰―¹–Κ―É―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –Ω–Ψ–≤–Α―Ä–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―² ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –±–Μ―é–¥–Α –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Φ–Ψ. –Δ―Ä–Α–Ω–Β–Ζ–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Μ―é–±–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β, –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Μ―è–Β―²―¹―è. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Η―â―É, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ–Ι, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―²―¹―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨, –Α –¥―É―à–Α, –Κ–Α–Κ –Η ―²–Β–Μ–Ψ, –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―Ä–Α–¥―É–Β―²―¹―è –Μ―é–±–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. * * * –€–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η –¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―²–Ψ–≤, –≤–Ψ―à–Β–¥―à–Η―Ö –≤–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η–Η –≤ –Ψ–±–Η―Ö–Ψ–¥. –≠―²–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Μ–Β–± "–ë–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι", ―Ä–Η―¹ –Η ―Ä―΄–±–Α –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Η, –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Β–¥, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Η–Ϋ–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β-–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. * * * –£ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è―Ö –Ω–Ψ ―É―¹―²–Α–≤―É –≤–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α –Ω–Η―â―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² –¥–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–Α –≤ –¥–Β–Ϋ―¨, –Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Φ - –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ. * * * –ù–Α―à–Η ―É―¹―²–Α ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―²–Β–Φ–Η –≤―Ä–Α―²–Α–Φ–Η, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ –Ω–Η―â―É. –‰ ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Η –≤―Ä–Α―²–Α –Ϋ–Β –≤–Ψ―à–Β–Μ "–Δ―Ä–Ψ―è–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¨", –Φ―΄ –Φ–Ψ–Μ–Η–Φ―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Β–¥–Ψ–Ι –Η ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ψ―¹–≤―è―â–Α–Β–Φ –Β–Β. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―²―Ä–Α–Ω–Β–Ζ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η –Ψ―¹–≤―è―â–Α―²―¨―¹―è, –Η –Ψ―¹–Κ–≤–Β―Ä–Ϋ―è―²―¨―¹―è. * * * –ö–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ―¨ ―¹ –Ψ―Ä–Β―Ö–Α–Φ–Η –Η –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²–Α–Φ–Η. –ö–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ―¨ "–≤ –Φ―É–Ϋ–¥–Η―Ä–Β" –Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨, –Ϋ–Α―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ –Κ―É–±–Η–Κ–Α–Φ–Η, ―É–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤ ―¹–Α–Μ–Α―²–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Ψ―É―¹–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ―¹―΄–Ω–Α―²―¨ –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨―é. –î–Μ―è ―¹–Ψ―É―¹–Α –Η–Ζ–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―è–¥―Ä–Α –≥―Ä–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤ –Η ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ–Κ –Η―¹―²–Ψ–Μ–Ψ―΅―¨ ―¹ ―¹–Ψ–Μ―¨―é, –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Μ―É–Κ, ―¹–Ψ–Κ –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²–Α –Η –≤―¹–Β ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Α―²―¨. 2 - 3 –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ–Η–Ϋ―΄, 1 ―¹―². –Μ–Ψ–Ε–Κ–Α –Η–Ζ–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―è–¥–Β―Ä –≥―Ä–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, ―²―Ä–Β―²―¨ ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α ―¹–Ψ–Κ–Α –≥―Ä–Α–Ϋ–Α―²–Α, 1 - 3 –Ζ―É–±―΅–Η–Κ–Α ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ–Κ–Α, –Η–Ζ–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―¨ –Ω–Β―²―Ä―É―à–Κ–Η –Η–Μ–Η ―É–Κ―Ä–Ψ–Ω–Α, ―Ä–Β–Ω―΅–Α―²―΄–Ι –Η–Μ–Η –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ―΄–Ι –Μ―É–Κ. * * * –·–±–Μ–Ψ–Κ–Η, ―³–Α―Ä―à–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Φ. 2 –Κ–≥ ―è–±–Μ–Ψ–Κ, 700 –≥ ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α, 200 –≥ –Η–Ζ―é–Φ–Α, 200 –≥ –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, 100 –≥ ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―¹–Κ–Α, 3 ―è–Ι―Ü–Α, 1 ―΅. –Μ–Ψ–Ε–Κ–Α –Κ―Ä–Α―Ö–Φ–Α–Μ–Α. –ö–Α–Ε–¥–Ψ–Β ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Α –¥–≤–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Η, –≤―΄–Ϋ―É―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–≤–Η–Ϋ―É –Η ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ―è–Κ–Ψ―²–Η. –ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Η ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι, ―É–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Β–Ϋ―¨ –Η –Ζ–Α–Ω–Β―΅―¨ –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Κ–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β 10 - 15 –Φ–Η–Ϋ―É―². –Λ–Α―Ä―à: ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä–Β―²―¨, ―¹–Φ–Β―à–Α―²―¨ ―¹ ―¹―΄―Ä―΄–Φ–Η ―è–Ι―Ü–Α–Φ–Η, ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ω–Β―¹–Κ–Ψ–Φ, –Κ―Ä–Α―Ö–Φ–Α–Μ–Ψ–Φ, –Η–Ζ―é–Φ–Ψ–Φ, –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ –Ω–Ψ―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―Ä–Β―Ö–Α–Φ–Η. * * * –Δ―é―Ä―è ―²–Ψ–Φ–Α―²–Ϋ–Α―è. 1 –Μ ―²–Ψ–Φ–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Κ–Α, ―²―Ä–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Η ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Ϋ–Α―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö–Μ–Β–±–Α, –Ω–Ψ–Μ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è ―¹–Β–Μ―¨–¥–Β―Ä–Β―è, –Ϋ–Α―²–Β―Ä―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α ―²–Β―Ä–Κ–Β, –Ω–Ψ–Μ–≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Κ–Η ―΅–Β―¹–Ϋ–Ψ–Κ–Α, 1 ―΅. –Μ–Ψ–Ε–Κ–Α –Κ–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ–¥―Ä–Α, 1,5 ―΅. –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η ―¹–Ψ–Μ–Η. –ß–Β―¹–Ϋ–Ψ–Κ –Η –Κ–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ–¥―Ä ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä–Β―²―¨ ―¹ ―¹–Ψ–Μ―¨―é, –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Α―²―¨ ―¹ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ω–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―²–Α–Φ–Η, –Ζ–Α–Μ–Η―²―¨ ―²–Ψ–Φ–Α―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ. * * * "–€–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Α―è –Κ―É―Ä–Η―Ü–Α". 1 –Κ–Ψ―΅–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω―É―¹―²―΄, 3 ―è–Ι―Ü–Α, 200 –≥ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Α, ―¹–Ψ–Μ―¨ –Ω–Ψ –≤–Κ―É―¹―É. –ö–Ψ―΅–Α–Ϋ –Κ–Α–Ω―É―¹―²―΄ –Ϋ–Α―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –≤ –≥–Μ–Η–Ϋ―è–Ϋ―΄–Ι –≥–Ψ―Ä―à–Ψ–Κ, –Ζ–Α–Μ–Η―²―¨ –≤–Ζ–±–Η―²―΄–Φ–Η ―¹ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–Κ–Ψ–Φ ―è–Ι―Ü–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―¹–Ψ–Μ–Η―²―¨, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄―²―¨ –Κ―Ä―΄―à–Κ–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Κ―É. –ö–Α–Ω―É―¹―²–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β―² –±–Β–Ε–Β–≤―΄–Ι ―Ü–≤–Β―². * * * –€–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –≤ –Φ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Ι –≥–Μ–Α–Ζ―É―Ä–Η. 500 –≥ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Φ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤–Η, 1 ―¹―². –Μ–Ψ–Ε–Κ–Α ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α, ―â–Β–Ω–Ψ―²–Κ–Α –Φ―É―¹–Κ–Α―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―Ä–Β―Ö–Α, 2 ―¹―². –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Φ–Β–¥–Α. –€–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄–Φ―΄―²―¨. –ë–Ψ―²–≤―É –Ψ―²―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Κ–Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι 2,5 - 3 ―¹–Φ. –£ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―¹―²―Ä―é–Μ–Β –≤―¹–Κ–Η–Ω―è―²–Η―²―¨ –≤–Ψ–¥―É, –Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Β –Φ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Α―Ä–Η―²―¨ 5 –Φ–Η–Ϋ―É―². –û―²–Κ–Η–Ϋ―É―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ϋ–Α –¥―É―Ä―à–Μ–Α–≥, –Ψ–±–¥–Α―²―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α―¹―É―Ö–Ψ –Ψ–±―²–Β―Ä–Β―²―¨ ―¹–Α–Μ―³–Β―²–Κ–Α–Φ–Η. –€–Α―¹–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―²–Ψ–Ω–Η―²―¨ –≤ ―¹–Ψ―²–Β–Ι–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Φ―É―¹–Κ–Α―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ―Ä–Β―Ö –Η –Φ–Β–¥, –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Α―²―¨. –î–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Ψ―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–Μ–Α―¹―¨ –≥–Μ–Α–Ζ―É―Ä―¨―é. –™–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Φ –Ψ–≥–Ϋ–Β 2 –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄. –≠―²–Ψ –±–Μ―é–¥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ –≥–Α―Ä–Ϋ–Η―Ä. * * * –ü–Η―Ä–Ψ–≥ –±–Μ–Η–Ϋ―΅–Α―²―΄–Ι. –½–Α―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Η―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –±–Μ–Η–Ϋ―΄ ―É–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–Η–≤–Α―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Η–≤―à―É―é―¹―è ―¹―²–Ψ–Ω–Κ―É –Ψ–±–Φ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ –≤–Ζ–±–Η―²―΄–Φ ―è–Ι―Ü–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―¹–≤–Β―Ä―Ö―É –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β –Κ―É―¹–Ψ―΅–Κ–Η ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Η―Ä–Ψ–≥ –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Κ―É –Ϋ–Α 15 - 20 –Φ–Η–Ϋ―É―² –Ω―Ä–Η ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β 150 –≥―Ä–Α–¥―É―¹–Ψ–≤. –Δ–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Κ–Α: 500 –≥ ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α, –Ω–Ψ–Μ―¹―²–Α–Κ–Α–Ϋ–Α ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―¹–Κ–Α, 1 ―è–Ι―Ü–Ψ, 100 –≥ –Η–Ζ―é–Φ–Α, 50 –≥ ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α, 100 –≥ –Ψ―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, –≤–Α–Ϋ–Η–Μ–Η–Ϋ, ―Ü–Β–¥―Ä–Α –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Α, ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―¹–Ψ–Κ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä–Β―²―¨ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ, –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Β―Ä―²―΄–Ι ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Η―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Η ―è–Ι―Ü–Ψ, –≤―¹―΄–Ω–Α―²―¨ –≤–Α–Ϋ–Η–Μ–Η–Ϋ, ―Ü–Β–¥―Ä―É –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Α, –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ ―Ä―É–±–Μ–Β–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ä–Β―Ö–Η, –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Α―²―¨ –¥–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹―΄. * * * –ü–Α―¹―Ö–Α "–ë–Ψ―è―Ä―¹–Κ–Α―è". 1 –Κ–≥ ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α, 0,5 –Μ ―¹–Μ–Η–≤–Ψ–Κ, 500 –≥ ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―¹–Κ–Α, 300 –≥ ―¹–Μ–Η–≤–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α, 2 –Ε–Β–Μ―²–Κ–Α, 100 –≥ –Α–Ω–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―Ü―É–Κ–Α―²–Ψ–≤, –≤–Α–Ϋ–Η–Μ–Η–Ϋ. –Δ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≥ –¥–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Β―Ä–Β―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―¹–Η―²–Ψ, –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ –≤–Ζ–±–Η―²―΄–Β ―¹–Μ–Η–≤–Κ–Η, ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨ ―¹ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä―²―΄–Φ –¥–Ψ–±–Β–Μ–Α –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ, ―¹ ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–Φ –Η –Ε–Β–Μ―²–Κ–Α–Φ–Η, –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ –Η–Ζ–Φ–Β–Μ―¨―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Α–Ω–Β–Μ―¨―¹–Η–Ϋ–Ψ–≤―΄–Β ―Ü―É–Κ–Α―²―΄ –Η –≤–Α–Ϋ–Η–Μ–Η–Ϋ, ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Α―²―¨. –½–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―²–≤–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―É –Η –Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Η―²―¨. * * * –ö–≤–Α―¹ –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ-–Φ–Β–¥–Ψ–≤―΄–Ι. 1,5 –Μ –≤–Ψ–¥―΄, 4 ―¹―². –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η –Φ–Β–¥–Α, 3 ―¹―². –Μ–Ψ–Ε–Κ–Η ―¹–Α―Ö–Α―Ä–Α, 1 –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ, –Η–Ζ―é–Φ. –£–Μ–Η―²―¨ –≤ ―²–Β–Ω–Μ―É―é –Κ–Η–Ω―è―΅–Β–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―É ―¹–Ψ–Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Α, –¥–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Β–¥, ―¹–Α―Ö–Α―Ä, ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―à–Α―²―¨, –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄―²―¨ –Φ–Α―Ä–Μ–Β–Ι –Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –≤ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Α ―¹―É―²–Κ–Η. –½–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥–Η―²―¨, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―²―¨ –≤ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Η, –Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥–≤–Α―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―Ä–Ψ―à–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ―΄―²―΄―Ö –Η–Ζ―é–Φ–Η–Ϋ–Ψ–Κ, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Κ―É–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨. –î–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Β –¥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–≤–Α―¹–Α (–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –¥–≤–Β –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η). –ü–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –ö–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ–≤ –£–Α–Μ–Β―Ä–Η–Ι http://www.trud.ru/trud.php?id=200610051842601

|

|

Category:

–ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨.

–ü―Ä–Η–¥―è –Ε–Β –≤ ―¹–Β–±―è, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É –Ψ―²―Ü–Α –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Η–Ζ–±―΄―²–Ψ―΅–Β―¹―²–≤―É―é―² ―Ö–Μ–Β–±–Ψ–Φ, –Α ―è ―É–Φ–Η―Ä–Α―é –Ψ―² –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α: –≤―¹―²–Α–Ϋ―É, –Ω–Ψ–Ι–¥―É –Κ –Ψ―²―Ü―É –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Η ―¹–Κ–Α–Ε―É –Β–Φ―É:

–Ψ―²―΅–Β! ―è ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Β–±–Α –Η –Ω―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–±–Ψ―é –Η ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ ―²–≤–Ψ–Η–Φ:

–Ω―Ä–Η–Φ–Η –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―²–≤–Ψ–Η―Ö. –£―¹―²–Α–Μ –Η –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ψ―²―Ü―É ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É. (–¦–Κ. 15,17-20)

–û―²―Ü―΄ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β "–≤―²–Ψ―Ä―΄–Φ –ö―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ", "–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –ö―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η―è". –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –ö―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Φ―΄ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –≤―¹―²―É–Ω–Α–Β–Φ –Ϋ–Α –Ω―É―²―¨, –≤–Β–¥―É―â–Η–Ι –Κ –Π–Α―Ä―¹―²–≤–Η―é –ë–Ψ–Ε–Η―é. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –ö―Ä–Β―â–Β–Ϋ–Η―é - –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―é - ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η ―Ä–Α―¹–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Ψ–Φ―΄―²―¨―¹―è –Ψ―² –≥―Ä–Β―Ö–Α, –≤–Ψ―¹―¹―²–Α―²―¨ –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Η―¹―Ü–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ψ―² ―Ä–Α–Ϋ –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Η―²―¨ –Ω―É―²―¨ –Κ –ë–Ψ–≥―É. –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ–Ψ–≤ –Β–≥–Ψ –≥–Μ―É–±–Ψ―΅–Α–Ι―à–Η–Ι ―¹–Φ―΄―¹–Μ, –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Κ–Α―è―²―¨―¹―è.

–ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Ι ―é―Ä–Η–¥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ―² –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η―è –≤–Η–Ϋ―΄. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² ―¹–Β–±–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. –ü―É―²―¨, –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Μ―É–¥–Ϋ―΄–Φ ―¹―΄–Ϋ–Ψ–Φ, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É–Β―² ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ–± –Η–Ϋ–Ψ–Φ.

–Γ–Α–Φ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ "–Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β" [1] –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² –Κ–Α―Ä–¥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Α, –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ι, –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Β―Ö–Α –≤―¹–Β–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ. –î―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –≤―¹–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―É―²―¨ –≥―Ä–Β―Ö–Α, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Φ―΄ ―à–Μ–Η, –≤–Β–¥–Β―² –Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Β–Μ–Η. –ù–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ-―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Ψ―²–Β, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α. –ù–Α–Φ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨―¹―è –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β: "–ö―É–¥–Α –Φ―΄ –Η–¥–Β–Φ? –≠―²–Ψ –Ε–Β –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β! –Θ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –û―²―Ü–Α ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à–Ϋ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü, –≥–¥–Β –≤―¹–Β ―Ä–Α–¥―É–Β―² –≥–Μ–Α–Ζ, –Α –Φ―΄ ―¹–Η–¥–Η–Φ –≤ ―²―Ä―è―¹–Η–Ϋ–Β!" –€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤ ―¹–Β–±–Β ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ, –≤ –Ψ–±―ä―è―²–Η―è –ë–Ψ–≥–Α –û―²―Ü–Α –Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨–Β–≤.

–î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β. –Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –ö–Ψ―¹–Φ–Α –≠―²–Ψ–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι [2] –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: "–î–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η ―²–Β–±―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η–Μ–Η –≤―¹–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Η, –Α―Ä―Ö–Η–Β―Ä–Β–Η –Η –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä, ―²―΄ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―à―¨ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Β―à―¨―¹―è –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Β". –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Η–Φ―¹―è –Ψ―² –≥―Ä–Β―Ö–Α –Η –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨, –Ϋ–Α―à–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –û–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η ―¹ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―² –Κ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É, ―É–¥―Ä―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―è–Ε–Β―¹―²―¨―é –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ. –û–Ϋ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É―é―²―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Η –¥–Α―é―² –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η―è, ―΅―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¹―è –Κ –≥―Ä–Β―Ö―É, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è―² ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―².–¥. –ù–Ψ –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β? –û–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Ψ–Φ ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Ι. –Δ―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –≤―Ä–Β–Φ―è, ―²―Ä―É–¥, –Ϋ–Α–≤―΄–Κ –≤ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η –Η –±–Ψ―Ä―¨–±–Α ―¹ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η ―¹–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι. –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–¥―¹–Ω―É–¥–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –≤ –¥―É―à–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Φ―É, –Κ–Α–Κ –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –±―Ä–Ψ―¹–Η―² ―¹–Β–Φ―è –≤ –Ζ–Β–Φ–Μ―é, –Η ―¹–Ω–Η―², –Η –≤―¹―²–Α–Β―² –Ϋ–Ψ―΅―¨―é –Η –¥–Ϋ–Β–Φ; –Η –Κ–Α–Κ ―¹–Β–Φ―è –≤―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η ―Ä–Α―¹―²–Β―², –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ψ–Ϋ, –Η–±–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è ―¹–Α–Φ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η―²... (–€–Κ. 4,26-28). –ö–Α–Κ –Φ―΄ ―É–Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―è –≤–Ψ ―²―¨–Φ–Β –≥―Ä–Β―Ö–Α, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –≤ –ë–Ψ–≥–Β, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―â―É―²–Η―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Φ–Η―Ä–Α –Η ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―è –≤―¹–Β–Β―² –≤ –Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―¹–Β–Φ―è –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η, –Ψ–Ϋ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é –Ϋ–Β―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Γ–Ψ–Μ–Ϋ–Β―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β―², –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α―è –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―É, –Ψ―¹–≤–Β―â–Α–Β―² –≤―¹–Β. –Δ–Α–Κ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―è –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –Ψ–Ω―É―¹―²–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥―É―à, –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Β―² –Ϋ–Α―à–Η ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –Ϋ–Α―à–Η –≥―Ä–Β―Ö–Η. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―¹–≤―è―²―΄–Β ―²–Α–Κ ―É―¹–Η–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –ë–Ψ–≥–Α: "–î–Α―Ä―É–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –≤―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ–Β". –‰―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β - –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨, –≤–Β–¥―É―â–Η–Ι –≤ –Π–Α―Ä―¹―²–≤–Η–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β. - "–ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β" (–≥―Ä–Β―΅.) - –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Α. ^

- –Γ―â–Φ―΅. –ö–Ψ―¹–Φ–Α (1714-1779; –Ω–Α–Φ. 11/24 –Α–≤–≥.) - –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ι –™―Ä–Β―Ü–Η–Η –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Ψ―¹–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–≥–Α; ―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –≠―²–Ψ–Μ–Η―è, –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ –ê―³–Ψ–Ϋ―¹–Κ―É―é –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―É―é ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―é, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Η–Ε–Β–Ϋ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β –Λ–Η–Μ–Ψ―³–Β–Ι. –ë―É–¥―É―΅–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ –≤–Ψ –Ω―Ä–Β―¹–≤–Η―²–Β―Ä–Α, –≤–Β–Μ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Ϋ―É. –£ 1961 –≥. –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –≠–Μ–Μ–Α–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é. ^

–ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨–ï―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―Ä–Α―¹–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è –≥―Ä–Β―Ö–Α, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –±―΄ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤ –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, ―²–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, - ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è, ―²–Α–Κ –Η –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ - ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –±–Β―¹–Β–¥―΄, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α―à–Η –≥―Ä–Β―Ö–Η. –ö–Α–Κ–Ψ–Β, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Β–Β―² ―ç―²–Ψ –Κ –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è? –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Β–Φ―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, ―²–Ψ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―² ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –≤–Η–Ϋ―΄; –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ–Ϋ–Η―² –Κ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É ―¹―²―Ä–Α―Ö –Ω–Β―Ä–Β–¥ "–Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ" –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α; ―²―Ä–Β―²―¨–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Β ―¹ ―Ü–Β–Μ―¨―é, ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Κ–Α―è―²―¨―¹―è, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Η―²―¨―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β, –Η–Μ–Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―², –Κ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –Η –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―é.  –‰―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Η–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, - ―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β –¥―É―à–Η –Ψ―² ―è–¥–Α. –ï―¹–Μ–Η ―è–¥ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ, ―²–Ψ –Ϋ–Β―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α –≤―΄–Ε–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ. –Δ–Α–Κ –Ε–Β –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨: –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α―²―¨ –Η–Ζ ―¹–Β–±―è ―è–¥ –≥―Ä–Β―Ö–Α, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―΄. –‰―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Η–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, - ―ç―²–Ψ –Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Η–Β –¥―É―à–Η –Ψ―² ―è–¥–Α. –ï―¹–Μ–Η ―è–¥ –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ, ―²–Ψ –Ϋ–Β―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α –≤―΄–Ε–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ –Ε–Β–Μ―É–¥–Ψ–Κ. –Δ–Α–Κ –Ε–Β –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨: –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Η–Ζ–≥–Ϋ–Α―²―¨ –Η–Ζ ―¹–Β–±―è ―è–¥ –≥―Ä–Β―Ö–Α, –Η–Ϋ–Α―΅–Β –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ―΄.

–€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ψ–±―Ä–Α–Ζ. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η ―è–Ζ–≤―΄ –≤―Ä–Α―΅―É, –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ―é –±–Ψ–Μ―¨, –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ―Ä―΄–≤–Α―è, ―²–Α–Κ –Ε–Β –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β–Φ –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η. –€―΄ –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ―é –¥―É―à―É, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η ―¹―¹–Α–¥–Η–Ϋ―΄, ―É―à–Η–±―΄, –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–Φ –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ. –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―², ―²–Ψ –Φ―΄ ―É–Ι–¥–Β–Φ, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―è ―à–Α–Ϋ―¹–Ψ–≤ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Μ–Η–±–Ψ –Η―¹―Ü–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è. –·–Ζ–≤―΄ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Α―²―¹―è, ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η –≥–Ϋ–Η–Β–Ϋ–Η–Β –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Ζ–Α―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ―Ä–≤–Β―² –Ϋ–Α―à–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β―² –Κ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η [1]. –‰–Ζ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –ë–Ψ–≥―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨, –Α –Φ―΄ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β–Φ―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ι. –ù–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ, –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É―è―¹―¨, –Φ―΄ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ –Ϋ–Β–Κ―É―é ―É―¹–Μ―É–≥―É –ë–Ψ–≥―É. –£―¹–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –û–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Ω–Β―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –û―²–Β―Ü, ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Ψ, ―¹ –Ϋ–Β–Η―¹―¹―è–Κ–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Ε–¥–Β―² –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è. –£ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹―²–Ψ–Η―² –Ψ―²–Φ–Β―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –≤ –Ζ–Α–Ω–Α–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –≤–Β―Ä–Ψ–Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, ―³–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Η –Κ–Α―é―â–Η–Ι―¹―è ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ―΄ –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β–Ι ―à–Η―Ä–Φ–Ψ–Ι, ―²–Ψ –≤ –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ –Ψ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―²–Α–Κ―²–Α―Ö –Φ–Β–Ε–¥―É –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –Η –Β–≥–Ψ ―΅–Α–¥–Α–Φ–Η. –ù–Α–¥–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É―é―²―¹―è –Ω–Ψ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α–Φ, ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –Ϋ–Α–Ι–¥―É―² –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ ―É ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Η –Ω―Ä–Η ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―è―Ö. –ï―¹–Μ–Η –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –≤―Ä–Α―΅–Α, ―²–Ψ –Η –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –ù–Α―à –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ - ―ç―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Κ―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² "–Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η", –Ϋ–Α―à–Η –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è, - –Ψ–Ϋ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨. –î―Ä―É–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², –Η–Φ–Β―²―¨ "–¥–≤–Β –¥–≤–Β―Ä–Η". –Θ –Ϋ–Η―Ö –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ ―²―è–Ε–Κ–Ψ–Β, –Ψ―² ―¹―²―΄–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–±–Β–≥–Α―é―² –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –±–Α―²―é―à–Κ–Β –Η –Η–¥―É―² –Κ –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―Ä–Β–±―è―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–¥ –Δ–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―΄ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η –Ψ―² –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è. –‰―²–Α–Κ, –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¨―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Φ–Β―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―à –Ω―É―²―¨ –±―É–¥–Β―² –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Β–Β. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–≤–Α―é―² ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨―¹―è ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η―Ö –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ, –Ω–Ψ–±―É–Ε–¥–Α―é―â–Η―Ö –Κ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β. - –‰–Φ–Β–Β―²―¹―è –≤ –≤–Η–¥―É –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α –Ω―É―²―è―Ö ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Ψ–≥―É―² –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Φ―΄–Ι ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä. ^

–ê―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –ù–Β–Κ―²–Α―Ä–Η–Ι (–ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω―É–Μ–Ψ―¹).

–£–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨.

|

|

Category:

–£–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨