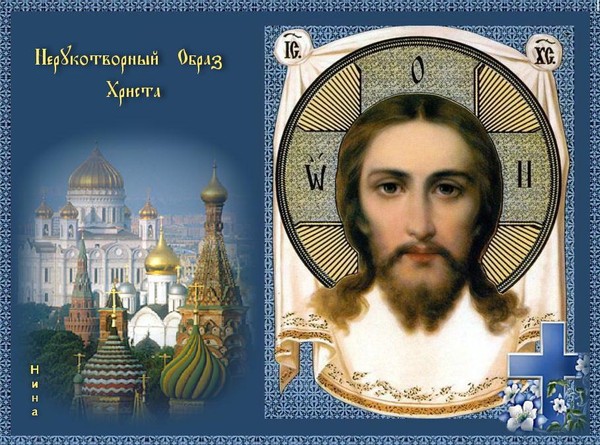

Спас Нерукотворный. С праздником!

Тропарь образу «Спас Нерукотворный»:

Пречи́стому О́бразу твоему́ поклоня́емся, благи́й, прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Христе́ Бо́же: во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на крест, да изба́виши, я́же созда́л еси́, от рабо́ты вра́жия. Тем благода́рственно вопие́м Ти: ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, прише́дый спасти́ мир.

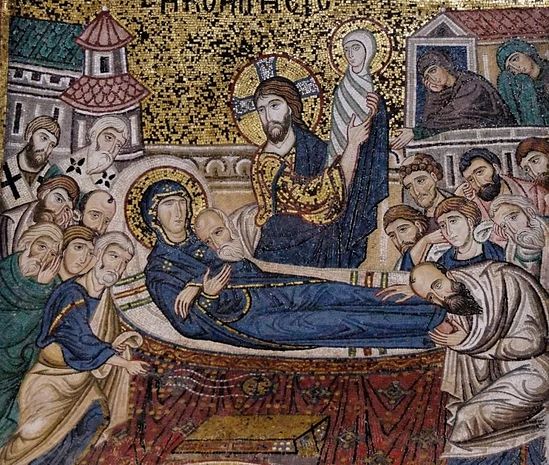

Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа нашего Иисуса Христа было в 944 г. Предание свидетельствует, что во времена проповеди Спасителя в сирийском городе Едессе правил Авгарь. Он был поражен по всему телу проказой. Слух о великих чудесах, творимых Господом, распространился по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел до Авгаря. Не видя Спасителя, Авгарь уверовал в Него как в Сына Божия и написал письмо с просьбой прийти и исцелить его. С этим письмом он послал в Палестину своего живописца Ананию, поручив ему написать изображение Божественного Учителя. Анания пришел в Иерусалим и увидел Господа, окруженного народом. Он не мог подойти к Нему из-за большого стечения людей, слушавших проповедь Спасителя. Тогда он стал на высоком камне и попытался издали написать образ Господа Иисуса Христа, но это ему никак не удавалось. Спаситель Сам подозвал его, назвал по имени и передал для Авгаря краткое письмо, в котором, ублажив веру правителя, обещал прислать Своего ученика для исцеления от проказы и наставления ко спасению. Потом Господь попросил принести воду и убрус (холст, полотенце). Он умыл лицо, отер его убрусом, и на нем отпечатлелся Его Божественный Лик. Убрус и письмо Спасителя Анания принес в Едессу. С благоговением принял Авгарь святыню и получил исцеление; лишь малая часть следов страшной болезни оставалась на его лице до прихода обещанного Господом ученика. Им был апостол от 70-ти святой Фаддей (память 21 августа), который проповедал Евангелие и крестил уверовавшего Авгаря и всех жителей Едессы. Написав на Нерукотворном Образе слова "Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится", Авгарь украсил его и установил в нише над городскими воротами. Много лет жители хранили благочестивый обычай поклоняться Нерукотворному Образу, когда проходили через ворота. Но один из правнуков Авгаря, правивший Едессой, впал в идолопоклонство. Он решил снять Образ с городской стены. Господь повелел в видении Едесскому епископу скрыть Его изображение. Епископ, придя ночью со своим клиром, зажег перед ним лампаду и заложил глиняной доской и кирпичами. Прошло много лет, и жители забыли о святыне. Но вот, когда в 545 г. персидский царь Хозрой I осадил Едессу и положение города казалось безнадежным, епископу Евлавию явилась Пресвятая Богородица и повелела достать из замурованной ниши Образ, который спасет город от неприятеля. Разобрав нишу, епископ обрел Нерукотворный Образ: перед ним горела лампада, а на глиняной доске, закрывавшей нишу, было подобное же изображение. После совершения крестного хода с Нерукотворным Образом по стенам города персидское войско отступило. В 630 году Едессой овладели арабы, но они не препятствовали поклонению Нерукотворному Образу, слава о котором распространилась по всему Востоку. В 944 году император Константин Багрянородный (912-959) пожелал перенести Образ в тогдашнюю столицу Православия и выкупил его у эмира - правителя города. С великими почестями Нерукотворный Образ Спасителя и то письмо, которое Он написал Авгарю, были перенесены духовенством в Константинополь. 16 августа Образ Спасителя был поставлен в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы. О последующей судьбе Нерукотворного Образа существует несколько преданий. По одному - его похитили крестоносцы во времена их владычества в Константинополе (1204-1261), но корабль, на который была взята святыня, потонул в Мраморном море. По другим преданиям, Нерукотворный Образ был передан около 1362 года в Геную, где хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея. Известно, что Нерукотворный Образ неоднократно давал с себя точные отпечатки. Один из них, т. н. "на керамии", отпечатался, когда Анания прятал образ у стены по пути в Едессу; другой, отпечатавшись на плаще, попал в Грузию. Возможно, что разность преданий о первоначальном Нерукотворном Образе основывается на существовании нескольких точных отпечатков.

Во времена иконоборческой ереси защитники иконопочитания, проливая кровь за святые иконы, пели тропарь Нерукотворному Образу. В доказательство истинности иконопочитания папа Григорий II (715-731) прислал письмо к восточному императору, в котором указывал на исцеление царя Авгаря и пребывание Нерукотворного Образа в Едессе как на общеизвестный факт. Нерукотворный Образ помещался на знаменах русских войск, ограждая их от врагов. В Русской Православной Церкви есть благочестивый обычай при входе верующего в храм читать вместе с другими молитвами тропарь Нерукотворному Образу Спасителя.

По Прологам известны 4 Нерукотворных Образа Спасителя: 1) в Едессе, царя Авгаря - 16 августа; 2) Камулианский; обретение его описал святитель Григорий Нисский (память 10 января); по сказанию преподобного Никодима Святогорца († 1809; память 1 июля), Камулианский образ явился в 392 году, но он имел в виду образ Матери Божией - 9 августа; 3) при императоре Тиверии (578-582), от которого получила исцеление святая Мария синклитикия (память 11 августа); 4) на керамии - 16 августа.

Празднество в честь перенесения Нерукотворного Образа, совершаемое в попразднство Успения, называют третьим Спасом, "Спасом на холсте". Особое почитание этого праздника в Русской Православной Церкви выразилось и в иконописании; икона Нерукотворного Образа одна из наиболее распространенных.

|

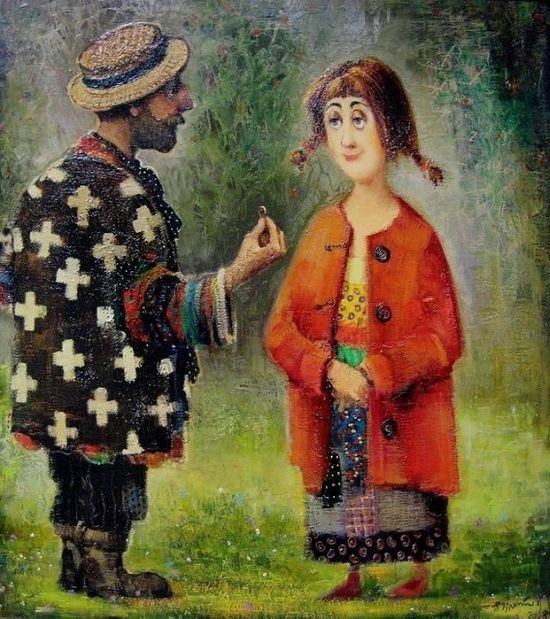

ЖЕНИТЬБА ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ  Художник: Ладо Тевдорадзе Художник: Ладо Тевдорадзе Когда не можешь решить вопрос и не знаешь, что делать, – доверься Промыслу Божию и не думай больше ни о чем.

Преподобный Гавриил (Ургебадзе) Тамаз стоял в общей очереди на исповедь и, вытянув шею, высматривал своего духовника отца Гурама. И еще пытался сосредоточиться на том, что читалось и пелось. Это был Сизифов труд. Его духовник то появлялся на расстоянии пяти метров, то уходил в алтарь. Тамаз пытался при его появлении попасться ему на глаза в надежде, что он его вызовет вне очереди и тогда удастся разрешить очень важный вопрос – получить благословение на женитьбу. Увы, народу было очень много. И, как всегда, в толпе преобладали женщины. А значит, создавали толчею, неразбериху и чуть что, атаковали священника невообразимыми глупостями. – Отец Гурам, благословите Дато в сад отвести. – Бог благословит, – следовал молниеносный ответ и характерное движение правой дланью. – Никак холодильник старый советский продать не могу. Помолитесь, пожалуйста. – Помолюсь, – и опять соответствующий взмах руки. – Я на прошлой исповеди забыла сказать, что случайно капельку воды глотнула перед позапрошлым Причастием. – И с неописуемым ужасом в голосе: – Что мне теперь будет? – Иди с Богом. «О-о-о, – думал Тамаз, теряя последние капли и так небогатого терпения. – Будь моя воля, я бы вас к церкви на километр не подпустил. И рай из-за вас потеряли, и на земле от вас одни проблемы!» Тут началось Причащение, и Тамаз с досадой вышел из церкви. Оставалась еще надежда перехватить отца Гурама на выходе из боковой двери из алтаря. Но такой же маневр проделала и добрая половина неугомонного слабого пола, тут же перекочевав во двор. Другая часть перегруппировалась к Чаше. На воздухе ему тоже не полегчало. Тут, можно сказать, вопрос жизни и смерти, а ты сиди и жди неизвестно чего. Это только в книжках про старцев все легко и просто. Стоишь себе с серьезным вопросом в очереди среди реально страждущих, тебя выкликают, проводят к себе в личное пространство – и, не успеешь и рта раскрыть, тебе уже и ответ сообщают на твои сокровенные мысли: «Женись, дескать, на такой-то, проживающей по адресу такому-то, и будет тебе счастье и полная гармония в семейной жизни». Особенно впечатлило Тамаза, как святой Серафим Саровский Мотовилову будущую жену предсказал. Но где такое в реальности? И старцев таких нет. А если и есть где-то, так к ним не попадешь. Тут же, увы, совсем другая картина. Что услышишь от отца Гурама? Одни общие слова и «извини, спешу». У католиков и то продуманней, судя по мексиканским сериалам. Падре, чтоб прихожанам хрупкие нервы сберечь, домой к ним приходит, в удобное для хозяев время. Вот это сервис! «Ой, что-то я не в ту сторону пошел», – испугался своих крамольных мыслей Тамаз и вернулся в печальную реальность. Наконец-то священник показался во дворе, а за ним следом опять этот жуткий хвост приставал в платках и шарфиках. Никак не угомонятся, на ходу свой примитив выкрикивают и под благословение лезут. Опять Тамаза на задний план своими юбками оттерли. Озверел бедный парень, рванулся и настиг-таки неуловимого пастыря у входа в трапезную. Еле выдохнул сокровенное. – Я… это… давно хотел посоветоваться… – Быстрее, пожалуйста, – усталым эхом ответил отец Гурам, недвусмысленно поглядывая на накрытый стол с дымящимся супом. – Жениться хочу, – прибавил звук Тамаз. – Вот никак не решу, кого выбрать. Есть у меня Натия, и еще Нино, и еще… – Бог благословит, – отмахнулся священник и шагнул за порог трапезной. Тамаза тут же оттеснил с дороги алтарник Бесо. – Не видишь? Обед у нас. – А после обеда? – заикнулся Тамаз с надеждой. – Потом на отпевание едем, – отрубил безусый юнец и тут же юркнул за кружевную занавеску – защиту от мух и любопытных взглядов. Что и говорить, Тамаз вернулся домой в отвратительном настроении. Думал, думал и решил начать с Натии, которая жила в соседнем корпусе. Нино оставил на потом: она жила в другом районе. Битый час потел над огромным объяснением в любви в письменном виде и накатал в итоге аж целый лист. Надо было произвести хорошее впечатление. Потом выглянул во двор в поисках посланца любви. Там была тишь да благодать. Группка пенсионеров играли в нарды в беседке. Около них девчонки-пятилетки со знанием дела меняли воображаемые памперсы куклам. Тамаз спустился вниз, купил в магазинчике плитку шоколада и окликнул первую попавшуюся кнопку – Саломе. – Иди-ка сюда, дело есть. Пигалица подбежала и сконцентрировалась на блестящей обертке «Alpen gold». «Отнеси Натии с четвертого этажа это письмо, и смотри не перепутай! С четвертого этажа!!!» – Саломе, отнеси Натии с четвертого этажа это письмо, – начал Тамаз подробное объяснение секретной миссии. – Смотри не перепутай! Натии с четвертого, а не с седьмого! И шоколадка твоя. Ты все поняла? Девочка радостно закивала и бросилась выполнять спецзадание. Следует отметить, что в корпусе напротив жили две Натии. Брюнетка – на четвертом и толстая простушка – на седьмом. Тамаз положил глаз на брюнетку. Стильная девчонка с точеной фигурой. Не стыдно будет по улице пройтись. На нее и другие ребята планы строят. Надо всех опередить. Если дело выгорит, кое-кто точно лопнет от зависти. Мелюзга через час вернулась с ответным посланием. Хотя Тамаз и не надеялся на ответ. Вид у Натии как у недотроги и взгляд немного стервозный. Вот она, женская суть. Никогда не поймешь, что у них на уме. На всякий случай уточнил: – Ты точно дала это Натии с четвертого этажа? – Точно, точно, – расплылась малявка и тут же закинула пробный шар: – Если хочешь, я и завтра письмо отнесу. «Оценила “Alpen gold”», – улыбнулся Тамаз и раскрыл письмо. Там было всего одна, но многообещающая строчка: «Мне будет приятно с тобой общаться». – Вот она, сила благословения, – просиял он. – Не зря я мамао караулил. Сработало! На другой день Тамаз купил сразу три плитки для расплаты с гонцом и отправил очередное послание, уже более обстоятельное. На этот раз ответ вылился на полстраницы. Наличие встречного интереса было налицо. Через три дня Тамаз назначил в письме свидание, предварительно закупив билеты в кино. Выгодница Саломе между перебежками раскололась, что Натия, со своей стороны, наделяла ее «Сникерсами» и тоже просила никому не говорить. – Смотри не увлекайся, – покровительственно заметил Тамаз. – Столько сладкого вредно. А сердце пело и парило. Его избранница точно воспылала к нему ответными чувствами. Иначе зачем скармливать этой мелюзге столько конфет. К назначенному часу у входа в кинотеатр Тамаз, при полном параде, выглядывал в толпе идущих милые сердцу черты. – Вот и я! – раздалось под ухом. Тамаз застыл с глупой улыбкой: перед ним стояла другая – деревенская – Натия Тамаз резко повернулся и застыл с глупой улыбкой. Перед ним стояла та самая деревенская Натия с седьмого этажа, с безвкусной соломенной копной волос. И похудеть бы ей не помешало. Пришлось взять ее под руку и вести в зал. Фильм Тамаз толком не смотрел. Он напряженно думал, как достойно выпутаться из этой ситуации. Соседка все-таки, неудобно. Злость на маленькую прохиндейку уже схлынула. Остался ребус. Натия писала такие теплые письма, что просто нельзя было выпускать такой кадр из рук. Надо развивать знакомство. После кино они зашли в кафе обменяться впечатлениями. Странное дело: за разговорами Тамаз совсем забыл, что еще недавно сравнивал Натию с примитивной неповоротливой клушей. «А она очень даже ничего», – поймал он себя на мысли уже дома, проводив Натию до подъезда. Через месяц они поженились. На свадьбе в центре внимания оказалась та самая Саломе-сладкоежка. Поймав момент, Тамаз решил выяснить давно мучивший его вопрос: – Почему ты носила мои письма не той Натии, которой я просил? – Та, на четвертом этаже, некрасивая и меня как-то поругала, а эта – копия Белоснежки и очень добрая. Тамаз внимательно посмотрел на свою невесту, такую далекую от голливудских стандартов и героев Диснея. Удивительно, какие разные ассоциации вызывает один и тот же человек. P.S. История была рассказана на юбилее свадьбы Тамаза и Натии через 15 лет после описываемых событий.

|

Успение Пресвятой Богородицы В Евангелии ничего не сказано о земной жизни Богоматери после Вознесения Спасителя. Сведения о Ее последних днях сохранило церковное предание.

После Вознесения Господа Матерь Божия оставалась на попечении апостола Иоанна Богослова, а в его отсутствие жила в доме его родителей близ горы Елеонской. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием.

Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную Церковь Христову (Деян.12:1-3), Пресвятая Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом в 43-м году удалилась в Ефес. Она была также на Кипре у святого Лазаря Четверодневного, там епископствовавшего, и на Святой Горе Афонской, о которой, как говорит святой Стефан Святогорец, Матерь Божия пророчески сказала: «Это место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Я буду Заступница месту этому и Богу о нем Ходатаица».

Пресвятая Богородица — игуменья Афона Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пресвятая Богородица приходила к святому Гробу Господню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена.

В одно из таких посещений пред Нею предстал архангел Гавриил и возвестил о Ее скором переселении из этой жизни в жизнь вечно блаженную. Затем Она вызвала праведного Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым возвестила о Своем скором Успении. По молитвам Пресвятой Девы Дух Святой перенес апостолов к ее одру.

Настал 3-й час, когда должно было совершиться Успение Божией Матери. Пылало множество свечей. Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно украшенный одр, на котором возлежала Богородица. Она молилась в ожидании Своего исхода и пришествия Своего вожделенного Сына и Господа. Внезапно заблистал неизреченный свет Божественной Славы, пред которым померкли пылавшие свечи. Видевшие это ужаснулись. Верх помещения как бы исчез в лучах необъяснимого света, и сошел Сам Царь Славы – Христос, окруженный множеством ангелов, архангелов и других небесных сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой Деве.

Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына и Бога.

Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело, апостолы освящались от него и исполнялись благодати и духовной радости. Для большего прославления Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верою и любовью прикасавшихся к священному одру.

Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле, апостолы приступили к погребению. Петр, Павел, Иаков с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах одр, на котором возлежало тело Приснодевы.

Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и рыданием началось последнее целование пречистого тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три дня они не отходили от места погребения, совершая непрестанные молитвы и псалмопения.

Вечером, когда апостолы собрались в доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». Это чрезвычайно обрадовало апостолов и всех бывших с ними. Они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя («часть Господа»), и воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Так было положено начало чину возношения панагии – обычаю возношения части хлеба в честь Матери Божией, который и доныне соблюдается в монастырях. Мысли святых отцов

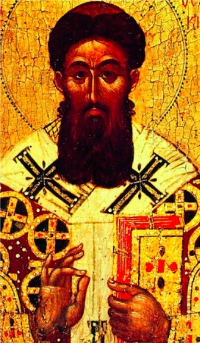

Святитель Григорий Палама Святитель Григорий Палама

Для всех Она была единственной опорой и утешением, всячески содействуя благовестию Евангельскому и, ясно являя Сама на Себе и жизнь исполненную борьбы, и господство над умом и словом. Поэтому, конечно, живоносна и смерть Ее, переводящая в Небесную и бессмертную жизнь; и воспоминание ее есть радостный праздник и всемирное торжество.

Руками Сына Ее был принят Богоносный дух Приснодевы; Им же немного спустя, и родственное то тело было переселено в вечную и Небесную обитель.

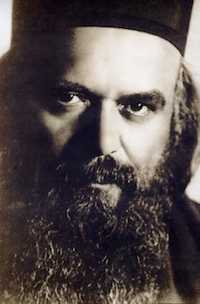

Святитель Николай (Велимирович) Святитель Николай (Велимирович)

о погребении Пресвятой Богородицы

Не тратила Она времени попусту, но каждую минуту употребляла на пользу рода человеческого. Свои труды и попечения посвящала Она больницам и темницам, утешала, учила и наставляла всякого, кому требовалась поддержка или совет. Жила строго по заповедям Своего Сына и потому могла утолять людские печали и была источником целительной прохлады, почерпая из которого, всякий чувствовал свежесть и облегчение и укреплялся небесной любовью.

Добрые дела, которым Она Себя вверила, наполняли Ее душу великим блаженством и утешением, что и было воздаянием на все Ее прежде перенесенные беды и горести. Ведь лишь после того, как Ее Сын воскрес, у Нее открылись глаза на происходящее и появилась надежда.

Но вот пришло время и Марии смежить очи и предать Свой дух Богу. Происходило это в мире и тишине. Понесут Ее на место упокоения, апостолы запоют погребальные песнопения, и в душе мира сего воскреснут яркие воспоминания о Великом Учителе любви и о Его кроткой и величественной Матери.

И найдутся, обязательно найдутся те, кто присоединится к апостолам и теплой слезой оросит могилу примерной Назаретянки, а свою жизнь и дела управит по Евангелию Ее Сына.

Погребение Пресвятой Богородицы В доме апостола Иоанна царит тишина и покой. Ничто не нарушает этой благоговейной атмосферы. Небольшая скромная комната освещена двумя рядами светильников, стоящих вокруг смертного одра. Можно было бы подумать, что в комнате никого нет, хотя на самом деле в ней в эту минуту собрано почти все Христово воинство. Здесь Его апостолы, только-только примчавшиеся со всех концов света, чтобы проводить Мать Учителя в Ее вечную обитель.

Со склоненными головами стоят они вокруг одра Богородицы. А Она покоится. На Ее лице сияет отпечаток благости и какого-то таинственного счастья, свидетельствующего об отсутствии всякой скорби, а также последнее «Прощайте!», полное милосердия и снисхождения к сему миру.

Священномученик Серафим (Чичагов) Священномученик Серафим (Чичагов)

о материнской любви

Божественный Страдалец, избегавший встретиться Своим взором с несчастной, горячо любимой и глубоко потрясенной голгофским зрелищем Матерью, обратил к Ней Свой окровавленный лик и, видя около Нее возлюбленнейшего ученика, не отходившего от Богоматери, произнес ласковым, сыновним, но тихим от страданий голосом: «Жено, се сын Твой!.. Се Мати твоя!»

«Се, Мати твоя» Какие это для нас всех драгоценные слова: «Се Мати твоя!» Столь близки они сердцу, понятны, утешительны всем верующим, скорбящим, страждущим, одиноким, нежно любящим Богоматерь, нуждающимся в Ее святой и чистой любви, в предстательстве пред Сыном Христом, в заступничестве, в помощи и поддержке. Се Мати наша!

Может ли чья-либо любовь заменить чистую и святую любовь матери: и нет возраста, в котором бы человек не нуждался в материнских ласках, сочувствии, поддержке, помощи и научении.

Поэтому, ведая человеческую беспомощность, потребности нашего сердца и бесчисленные скорби, Господь наш Иисус Христос усыновил Своих последователей в лице возлюбленнейшего ученика Своего Иоанна Преблагословенной Матери, Царице неба и земли, превознесенной превыше Херувимов и Серафимов, всесильной Заступнице и Молитвеннице, Споручнице грешных, дивной Скоропослушнице, Радости всех скорбящих, любвеобильнейшей из всех земных матерей. В этом еще раз сказалась беспредельная любовь Божия к человечеству. Буди имя Господне благословенно вовеки!

Праведный Иоанн Кронштадтский Праведный Иоанн Кронштадтский

о том, почему мы говорим «Успение»

Братья, что это значит, что Церковь кончину Божией Матери называет не смертью, как обыкновенно мы называем кончину людей, а успением или, что все равно, упокоением или мирным сном? И не только не скорбит, не плачет при гробе Ее, а, напротив, поет радостные, торжественные песни Ее исходу? То, что преблагословенная Матерь Господа в самом деле не умерла, как обыкновенно умирают люди, а как бы уснула ненадолго мирным сном после тяжких скорбей жизни.

Гроб Ее, бывший для Нее дверью к Небесному Царствию, скрывает в себе много радости для христианина; из этого гроба, как и из гроба воскресшего Господа, веет и на нас небесным нетлением, или лучше сказать — этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие по душе и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти.

Будем же посильно побеждать в себе грех, как причину смерти.

Побеждать грех только сначала весьма трудно, а потом будет и легко и сладостно, так как по мере увеличения страданий, причиняемых борьбой с грехом, будет увеличиваться и утешение Христово (2 Кор.1:5) в нас. И Господь, сказавший, что иго Его благо и бремя легко сделает легкими и животворными труды подвижников. Притом, что достается трудом, то дороже ценится и тем мы больше наслаждаемся. Мы для трудов и созданы, а не для неги и бездействия.

Да, небесная слава, конца не имеющая, без сомнения и стоит посильных трудов целой жизни. Это несравненное блаженство, это царство славы даром не дается. Царство Небесное, сказано,нудится, т.е. силой приобретается, и употребляющие усилие восхищают его (Мф.11:12).

Архимандрит Клеопа (Илие) Архимандрит Клеопа (Илие)

о почитании Пресвятой Богородицы

Есть у нас там, на небесах, Матерь добрая и милостивая.

Не подумайте, будто если сегодня преселилась Матерь Господа на небо, то Она покинула мир. Нет! Перейдя однажды туда, Она имеет большую власть и с большей силой помогает нам. Она теперь ближе к Престолу Божества, Она ушла туда, чтобы всегда призирать на нужды нищих, молитвы вдов, на убогих, заключенных, гонимых, страждущих, больных.

Там Она соделалась Матерью, помогающей всем в бедах, всем притесняемым и всем любящим Ее и призывающим на помощь всем сердцем. Есть у нас на небе Матерь преблагая, Матерь милости и милосердия, Которая всегда молится о всей Церкви Христовой и каждом чаде Церкви Христовой в отдельности.

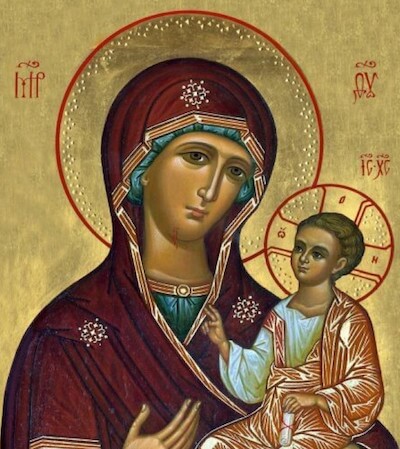

Икона Пресвятой Богородицы «Иверская» Блаженны и трижды блаженны христиане, хранящие икону Пресвятой Богородицы в доме своем и каждый день читающие акафист, молебен и иные молитвы Матери Божией. Нет на небе и на земле Лица более сильного, после Святой Троицы, чем Матерь Божия, могущая помочь нам.

Блаженны те христиане, которые, после Святой Троицы, почитают Матерь Божию всем сердцем и, куда бы ни шли, говорят так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих помилуй мя, грешного (грешную)».

Знайте, что нет души под небом, которая возложила бы упование на Матерь Божию и осталась бы постыжена до конца. Ее молитвами будет она иметь в нынешнем веке покой, утешение, покров и прибежище, и в минуту смерти милость Матери Божией не оставит ее. А в день Суда Матерь Пресвятая станет на колени перед Пресвятым и Сладчайшим Сыном Своим и Богом нашим Иисусом Христом и скажет: «Господи Боже и Сыне Мой, эта душа измученная даже если и согрешила, но всегда просила Меня молиться Тебе. Прости ее, помилуй и сотвори с нею милость».

И так мы молитвами Пресвятой Богородицы обретем милость и в веке нынешнем, и во время смерти, и в день Суда.

|

Владимир (Протоиерей Владимир) Вигилянский

ОБЛИК ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Год назад я опубликовал известные два свидетельства современников Матери Божией, и одно – церковного историка 14 века, который собирал народные предания об облике Пресвятой Богородицы. Оказалось, что многие читатели впервые от меня узнали эти свидетельства. Повторяю эту публикацию.

Священномученик, епископ Афинский, Дионисий Ареопагит († ок. 96 г., Галлия) в письме к апостолу Павлу:

«Свидетельствуюсь Богом, что, кроме Самого Бога, нет ничего во вселенной, в такой мере исполненного Божественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. Исповедую пред Богом: когда я Иоанном, сияющим среди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и Небесной славы. От Ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не были в памяти твои наставления, я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя себе и представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил».

Священномученик Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский († 107 г., Рим):

«У нас все знают, что Приснодевственная Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что Она в гонениях и бедах всегда бывала весела; в нуждах и нищете не огорчалась; на оскорбляющих Ее не только не гневалась, но даже благодетельствовала им; в благополучии кротка; к бедным милостива и помогала им, как и чем могла; в благочестии — учительница и на всякое доброе дело наставница. Она особенно любила смиренных, потому что Сама исполнена была смирения. Много похвал воздают ей видевшие Ее. О ней рассказывали нам люди, достойные всякого вероятия, что, по Ее святости, видимо в ней соединились естество ангельское с человеческим».

Никифор Каллист Ксанфопул († ок. 1350 г.), церковный историк, монах Софийского монастыря в Константинополе собирал свидетельства об облике Пресвятой Богородицы:

«Она была роста среднего, или, как иные говорят, несколько более среднего; волосы златовидные; глаза быстрые, с зрачками, как бы цвета маслины; брови дугообразные и умеренно черные, нос продолговатый; губы цветущие, исполненные сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколько продолговатое; руки и пальцы длинные... Она в беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала, и далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Относительно одежд, которые носила, Она довольствовалась естественным цветом их, что еще и теперь доказывает священный головной покров Ее. Коротко сказать: во всех Ее действиях обнаруживалась особенная благодать»

Поздравляю всех вас с Богородичной Пасхой – Успением Пресвятой Богородицы!

|

В день Успения Божией Матери на греческом острове Кефалония у чудотворной иконы Панагия Федуса в храм сползаются со всей округи небольшие, маленькие ядовитые змейки с черными крестиками на головах. Жители деревушки Маркопула утверждают, что в их храме до сих пор находится та самая икона, перед которой тогда просили о заступничестве монахини.

И что удивительно - змеи в праздник заползают в храм и как завороженные тянутся к этой иконе. Они не боятся людей и не жалят их, люди же, в свою очередь, так же спокойно реагируют на присутствие столь необычных «прихожан». Змеи ползают по иконам и без боязни перебираются на руки людей, когда те протягивают их к ним.

Ядовитые твари, никого не опасаясь, смиренно даются людям в руки и никого не кусают! Кефалонийцы и заезжие туристы без страха держат змей на руках, кладут себе на плечи. Играются со «змейками» даже маленькие дети. Вскоре после окончания праздничной службы, змеи сползают с излюбленной ими иконы Богородицы и покидают церковь. Стоит им переползти дорогу и оказаться в горах – они вновь преображаются. Теперь, если к ним приблизиться – тут же зашипят и могут укусить! Эти явления не раз запечатлевали на фото и видео журналисты.

В этот великий праздник и природа и человек как бы объединяются для того, чтобы прославить в своих молитвах Пресвятую Владычицу нашу Богородицу и воздать хвалу Творцу за его великие ко всем нам благодеяния.

|

ДАЛЬНИЙ ПРИХОД

Вагон, набитый тревожными дорожными снами и темнотой, пропахший несвежими носками, шатало всю ночь. Только в пять утра добрался отец Игнатий до своей станции.

Уже проступали из рассветных сумерек серые терриконы, тусклая заводская вода, черные трубы, грязноватые пятна жилых массивов вдалеке…

От этого безрадостного пейзажа тоскливо сжималось сердце, словно предстояло пройти по преисподней. Но другого пути не было, и, подхватив нагруженную свечами и книгами тележку, отец Игнатий зашагал к автостанции.

Шел мокрый снег… Колеса тележки застревали в снежной каше, и тележку приходилось не катить, а волочить за собой. Отец Игнатий взмок, пока добрался до тонущего в грязи пятачка автостанции, где возле похожего на сарай здания теснились разноцветные кооперативные ларьки. Некоторые из них уже работали.

Купив билет на Петровское, священник устроился в уголке зала ожидания. Перебирая четки, повторял он слова молитвы, стараясь не смотреть на замусоренный пол, на стены, покрытые грязными разводами подтеков. И на компанию молодых людей, что сидела напротив, он тоже старался не обращать внимания.

Нехорошая была компания…

Все трое были одеты, как в униформу, в черные кожаные куртки. На ногах — яркие, заляпанные снизу штаны и сапоги-луноходы с проступающими на них из-под слоя грязи иностранными лейблами…

Бутылки с разноцветными наклейками бродили по рукам.

Похоже было на проводы.

Провожали Мишуху — светловолосого паренька с искривленным, сломанным, наверное, в драке носом. Был он пожиже своих приятелей. Кожаная куртка болталась на его плечах, как чужая. И точно так же, как куртка, чужими были жесты, чужой — кривящая губы усмешка…

Отвлекшись от молитвы, отец Игнатий подумал, что, наверное, поэтому и производит Мишуха такое неприятное впечатление. Он весь был как-то опасно непредсказуем…

Отец Игнатий пожалел, что не устроился в стороне от компании, надо было сесть у дверей, где толкались у кассы пассажиры… Но пересаживаться сейчас? Нет… Перебирая четки, священник опустил голову, стараясь не смотреть на молодых людей.

Он снова представил, как приедет наконец на приход, где зима как зима и река настоящая, и лес, а главное — видимый отовсюду парит над округой храм, собирая и наполняя смыслом и красотой окрестность…

— А я подойду! — перебил его мысли голос. — Сам у попа спрошу!

Отец Игнатий поднял голову и увидел, как, оттолкнув черноволосого, более трезвого на вид приятеля, встал со скамейки напротив Мишуха.

— Батюшка… — обдавая священника тяжелым запахом перегара, сказал он. — Я с тобой потолковать хочу…

— В храм приезжай… — ответил отец Игнатий. — В порядок себя приведи и приезжай. Там и поговоришь.

— Нет… Я сейчас хочу.

— Кончай барахлить, Мишуха! — сказал черноволосый парень. — Чего к попу лезешь?! Тут же народ!

— Отвали, моя черешня! — По искривленному Мишухиному лицу блуждала пьяная ухмылка, и все никак не приклеивалась к кривящимся губам. — Мы сейчас, вась-вась, с батюшкой потолкуем… Чего ты смотришь так на меня? Может, я исповедаться желаю…

— Рассказывай… — смиренно вздохнул отец Игнатий. — Чего у тебя?

— Ага… — сказал Мишуха. — Я скажу, а ты меня в ментовку потянешь… Что? Не так?

— Ну, тогда и не говори, если боишься…

— Я боюсь? Я ничего не боюсь, понял? Просто мне узнать надо… Если Бог есть, то грех это — иконы в церкви украсть?

— Бог-то есть… А ты сам кто, крещеный?

— Крещеный, конечно… — даже обиделся Мишуха. — Чего я, нерусский, что ли? Бабка меня крестила…

— Ну, а раз крещеный, да еще русский, то знай, Михаил, что больше этого греха и не бывает, наверное.

— Не бывает?

— Не бывает…

Захрипел динамик. Объявили посадку. Пассажиры, что толпились у двери, затолкались у выхода. Приятели Мишухи тоже встали.

Отец Игнатий остался сидеть — это был не его рейс.

— Мишуха! — сказал черноволосый парень. — Кончай козлить. Пошли, на улице покурим.

— Нет! — покачал головой Мишуха. — Вы идите, а я потолкую еще маленько. Дак что же это у тебя, батюшка, получается? — глумливо усмехаясь, спросил он. — Значит, на заводе, к примеру, украсть можно, у соседа тоже, а у вас, у попов, нельзя? Ин-нтересная, скажу я тебе, альтернатива получается.

— Красть вообще грех… — проговорил отец Игнатий, машинально перебирая четки. — Но в церкви ты не у попа крадешь, не у прихожан, а у тех святых, в чье имя храм поставлен. Ведь все, что есть в храме, им принадлежит… Вот и думай теперь, почему у святых красть самым страшным грехом считается… А ты много украл-то икон?

— Да четыре доски взяли всего… Мы… — Мишуха не договорил. Глумливая улыбка сползла с его губ. Лицо побледнело.

Отец Игнатий оглянулся — в зал ожидания вошли двое милиционеров. Они остановились возле печки, внимательно оглядывая опустевший зал.

— И где же вы кражу совершили? — строго спросил отец Игнатий.

— Какую кражу?

— Испугался, значит?

— Я?! — Мишуха с вызовом взглянул на отца Игнатия. — Вот еще! Ну и что? Если я скажу, что у вас, в Петровском, иконы украл, сразу и сдашь ментам? Все равно ведь ничего не докажешь!

Отец Игнатий опустил голову. Пальцы, перебиравшие четки, замерли.

— Не буду я тебя никуда сдавать, — с печалью сказал он. — От той милиции, перед которой тебе предстоит отвечать, еще никому не удавалось скрыться.

Он почувствовал, что задыхается здесь, в этом помещении.

Встал. Подхватив тележку, покатил ее к выходу мимо настороженно смотрящих на него милиционеров.

Стало светлее. Снег перестал идти, и на небе бледно-желтым пятном проглянуло солнце, высветливая серую воду, скрашивая унылый пейзаж. Автобус, что шел через Петровское, уже подали. Обходя лужи, отец Игнатий направился к нему.

Мишуха догнал его возле автобуса. Он подбежал, разбрызгивая своими луноходами лужи, и, подхватив тележку, помог поднять ее.

— Что же мне делать теперь, батюшка? — спросил он, и отец Игнатий даже удивился — весь хмель, вся дурашливость сошли с парня.

— Не продал еще иконы?

— Н-нет…

— Тогда верни назад, откуда взял, а потом исповедаться приходи…

— И простят?!

— Бог милостив…

А в Петровском, как и думал отец Игнатий, еще стояла глубокая зима. Снег, большой и чистый, покрывал поля, излуку реки. Дома в этом искрящемся на солнце снегу казались совсем низенькими. Надвинув на крыши снеговые шапки, они стояли, словно на рождественской открытке.

Кое-где уже начали топить печи, и белый дым поднимался из труб. Возле магазина в цветастых, сделанных из старых кушаков, ошейниках крутились поселковые собаки. Они смотрели на священника, катившего мимо груженную свечами тележку, и не лаяли, а, узнавая как своего, приветливо крутили хвостами…

И так хорошо, так радостно было вокруг, что привидевшимся в дурном сне вспоминался райцентровский пейзаж, разговор на автостанции. Главное же — на взгорке возвышался храм. Легко парил он над округой.

Туда и держал путь отец Игнатий…

В доме, хотя и отсутствовал отец Игнатий всю неделю, было тепло. Видно, накануне Мария-алтарница протопила печь. Кирпичи еще хранили тепло…

Разоблачившись, священник затеплил лампадку перед иконами, помолился, а потом, накинув поверх рясы фуфайку, взял посошок и с ведром направился на колодец. С наслаждением вдыхал он свежий и чистый утренний воздух…

Марию-алтарницу отец Игнатий увидел, когда уже подходил к колодцу, она вышла откуда-то из-за заборов, и отец Игнатий еще удивился: чего она делала там, в нехоженых снегах…

Мария даже не поздоровалась. Заливаясь слезами, припала к руке священника.

— Горе-то, беда-то какая у нас, батюшка… Обокрали ведь нас…

— Обокрали?

— Ага… Обокрали… Ночью свет на подстанции выключили, а утром я в церковь пришла, смотрю — окошко выдавлено. Иконы из летнего придела унесли… И Заступницу нашу небесную. Тихвинскую…

— Четыре иконы взяли или больше? — спросил отец Игнатий, чувствуя, как тускнеет вокруг солнечный день.

— Четыре… Четыре, батюшка… Самые старые и унесли образа. А ты откуль знаешь, сколько?

— Знаю, Мария… — вздохнул отец Игнатий. Опустил в обледеневший сруб ведро и чуть тронул рукоятку ворота. — Знаю…

Загремела цепь. Ведро полетело в студеную глубину сруба.

— Неужто почувствовал?! — Мария смотрела сейчас на священника, и глаза ее расширились, вбирая его всего, как чудо.

— Нет! — коротко ответил он, поворачивая ручку ворота. — Ко мне на станции парень подошел. Он и рассказал, что украл иконы…

— Подошел?! Сам?!

— Сам… — Подхватив колодезное ведро, отец Игнатий перелил в свое студеную воду. — Спросил: грех ли это?

— А вы?!

— Так чего же я… Велел иконы назад принести…

— И што? — Мария помотала головой. — И в милицию не заявили?

— Не заявил… — Держа в одной руке ведро, а в другой — батожок, отец Игнатий зашагал по протоптанной в снегу тропиночке.

Уже из калитки оглянулся. Мария-алтарница так и стояла у колодца и смотрела на него.

День выдался хлопотливый, долгий.

И вроде бы обычные все дела, но никогда не утомляли они, а сегодня… Только к вечеру отец Игнатий догадался, что не от хлопот эта усталость, а от того разговора на автостанции.

— Нешто и сегодня служить будем, батюшка? — спросила топившая печи в церкви Мария. — Может, не надо?

— Как же не надо… — с неудовольствием, что не сумел скрыть усталость, ответил отец Игнатий. — Народ даже приезжий есть.

Мария вздохнула, и лицо ее приняло то скорбное выражение, которое появлялось всегда, когда она хотела показать, что и слова, и убеждения — все у нее кончилось, и раз не хотят исправить дело, как она советует, то пусть как будет, так и будет… Мария выросла и состарилась при храме, и к молодому, по возрасту годящемуся ей в сыновья священнику относилась сложно. В духовной жизни во всем полагалась на него, доверяя сану, но что касается церковного хозяйства, старалась все делать по-своему. Не перечила, конечно, когда отец Игнатий поправлял ее, но тотчас же как бы вся заливалась скорбью, показывая, что только и остается ей теперь молить Царицу Небесную, чтобы образумила Та своевольного батюшку. Сейчас Мария тоже скорбела, должно быть, о робости и нерешительности отца Игнатия, у которого в руках, можно сказать, был преступник, но он не сдал в милицию, а отпустил…

— Да уж есть того народу… — Мария поджала губы. — Двое человек всего приехавши…

— Нет… — вздохнул отец Игнатий. — Надо служить.

Разговор этот состоялся, когда отец Игнатий, уже приготовив все к вечерне, шел на колокольню. И, поднимаясь вверх по темной лестнице, подумал он, что, может, и зря признался, от кого узнал о краже, пускай бы Мария считала, что во сне он украденное увидел…

— Прости, Господи! — поймав себя на этой мысли, пробормотал он и перекрестился.

Наверху, на колокольне, дул холодный, пронизывающий ветер. Отсюда было видно все село — белые прямоугольники огородов, серую паутину садов, крыши домов, излуку реки, обрамленную темно-зеленым ельником… Еще видно было дорогу, по которой двигались к магазину люди.

Натянув рукавицы, отец Игнатий взял в одну руку железную палку, на другую намотал веревки от колоколов.

Колокола загудели звонко и слаженно. Застигнутый колокольным звоном, споткнулся мужичок на дороге, взглянул на церковь и заспешил дальше — в магазин.

А колокола гудели. Далеко вдоль по реке растекался между лесистыми взгорками, тревожа пугливых зайцев и сторожких лисиц, колокольный звон. Впрочем, там ничего, кроме снега, кроме замерзших болот, уже не было…

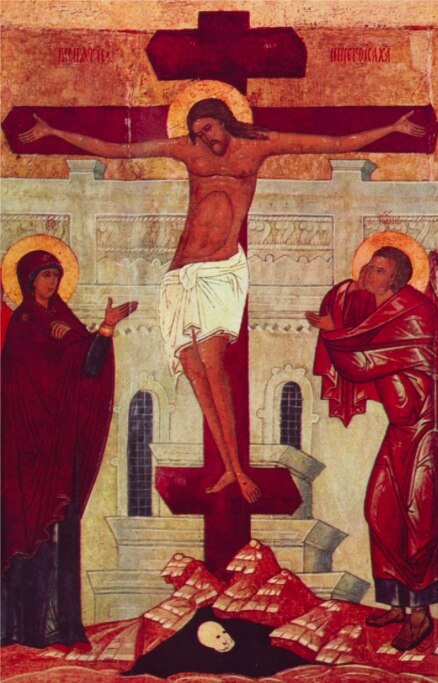

Светловолосого Мишуху с искривленным носом отец Игнатий увидел в воскресенье, на службе. Мишуха только что — снег еще не растаял на одежде — вошел в церковь и, смущенно теребя руками шапку, стоял возле колонны напротив иконы «Сошествие Христа в ад»…

Отец Игнатий как раз вышел из Царских врат с кадилом. Размахивая им, он и увидел парня. Кадило (похоже, вместе с угольками Мария-алтарница нагребла в него и головешечек) чадило. Мысль о головешке отвлекала от службы, и, пытаясь сосредоточиться, отец Игнатий и, заметив Мишуху, увидев, как бы и не заметил, не увидел… Махнул кадилом в его сторону, Мишуха отшатнулся, а потом — отец Игнатий уже кадил на другой стороне храма — вдруг бухнулся на колени, неумело осеняя себя крестом.

Он подошел к исповеди.

— Это я иконы украл… — остановившись у аналоя с лежащим на нем Евангелием, сказал он. — Вот… Ну, в общем, я привез их назад.

— Все? — спросил отец Игнатий.

— Все… В машине они. Я у брата машину взял, чтобы привезти…

— И давно воровством промышляешь?

— Не-е… Вообще-то мы бизнесом занимаемся, ну, купить-продать, в общем… А иконы — это так, подвернулись под руку…

Отец Игнатий долго говорил с ним. А в конце исповеди вспомнил, как бухнулся Мишуха на колени, и, не удержавшись, спросил об этом.

— Почудилось… — смущенно ответил Мишуха.

— Чего почудилось?

— Ну, этого… Ну, в общем, показалось, что у Христа на иконе прямо в руке настоящий огонек горит…

Накрыв Мишухину голову епитрахилью, отец Игнатий прочитал разрешительную молитву. Но когда выпрямился Мишуха, снова скользнула змейкой по губам нехорошая ухмылочка.

— А если я теперь домой уеду? — сказал он. — И иконы увезу, батюшка? Грехи-то вы мне отпустили уже…

— Дурак ты… — с сожалением сказал отец Игнатий. — Ты что, у меня прощение выпрашивал? Неси иконы и не глупи. Ты не обо мне думай, а о своей душе, которую погубить хочешь.

И так сурово прозвучал его голос, что оробел сразу Мишуха. Сбежав с губ, пропала ухмылочка, а лицо сделалось каким-то торжественно-испуганным.

— Пошутил я, пошутил просто… — торопливо сказал он и перекрестился. — В общем, принесу сейчас их…

Он действительно через несколько минут притащил завернутые в мешковину иконы. Мария-алтарница проводила парня в летний храм и там показала, куда какую икону повесить.

Отец Игнатий уже причащал прихожан, когда вернулись они в зимний придел. Мишуха хотел было уйти, но Мария цепко держала его за рукав.

— Сюда-сюда… — сказала она.

— Куда еще? — пытаясь высвободить руку, спросил Мишуха. — Я же исправил уже все…

— К причастию подойди… — коротко сказала Мария и, отпустив парня, отошла.

Часам к трем — а были еще и крестины — служба закончилась. Храм опустел. Только Мария-алтарница ходила по церкви и тушила лампадки у икон.

Отец Игнатий уже снял в алтаре епитрахиль и подрясник и собирался идти домой. Но у колонны он задержался. Оглянулся на икону, о которой говорил на исповеди Мишуха.

Облаченный в белые одежды Христос сходил в черноту ада, из бездны которого тянулись к нему руки грешников. Вытянутая вперед рука Спасителя почти сливалась с лампадой — отец Игнатий чуть отступил в сторону — и казалось, что живой лампадный огонек мерцает прямо в руке Иисуса.

Этого эффекта не добивался ни художник, ни сам отец Игнатий, когда перевешивал лампаду.

Просто тогда он привез из города икону Царя-великомученика и решил повесить рядом с Серафимом Саровским. Великого старца пришлось сдвинуть в сторону, и чтобы цепочка от лампады, висевшей перед «Сошествием», не перечеркивала лик святого, лампаду пришлось тоже сдвинуть вбок — вот и получилось, что живой огонек ее, если смотреть на икону от колонны, бился прямо в руке Спасителя.

— Видела? — спросил отец Игнатий у подошедшей к нему Марии.

— Ишь как… — сказала та, посмотрев на икону. — И ведь прямо тут и встал грешник-то…

— Ты не рассказывай никому об этом…

— Не буду…

Но скоро о чудесном обретении выкраденных икон заговорили. И не только на селе, но и в округе. И уже не так рассказывали, как было, уже исчезли из легенд и Мишуха со сломанным в драке носом, и сам отец Игнатий, и возвращались иконы в храм наичудеснейшим способом, по воле Небесной Заступницы нашей и святых апостолов Петра и Павла, во имя которых и был выстроен Петровский храм.

Отец Игнатий внимал этим рассказам спокойно, и ему самому, хотя точно он знал, как все произошло, тоже казалось, что было именно так, как рассказывают…

А в самом начале Великого поста приехала к отцу Игнатию незнакомая пожилая женщина.

— Панихиду бы отслужили, батюшка… — попросила она. — Сына я завтра хороню… Убили его…

— Звали-то как сына?

— Михаилом, батюшка…

И, сбиваясь, путаясь в слезах, рассказала, что связался Мишенька, занимаясь своим бизнесом, с плохой компанией, чего-то, икон каких-то не поделили там, требовали подельники свою долю, а Мишеньке, — слезы текли и текли из глаз матери, — не с чего было вернуть, вот на разборке и зарезали парня дружки окаянные…

Проводив женщину, отец Игнатий сразу прошел в летний придел. Отворив сюда дверь, зажег паникадила и замер, уже в который раз поражаясь чудесности здешнего храма.

Здесь было холодно. Покрытые белой изморозью фрески на куполе и на стенах сверкали ледяными крупинками. И казалось, это не с купола, а откуда-то из-за звезд склоняются над тобою строгие и милосердные лики…

Подойдя к Тихвинской иконе Божией Матери, отец Игнатий опустился на колени на холодный пол.

— Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного, преставившегося раба Твоего, брата нашего Михаила… — тихо произнес он. — И яко благ и человеколюбец, отпущай грехи и потребляй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная…

Звучали слова молитвы среди холодных, выстывших за зиму стен, и трепетным огонечком тлела перед иконой Богородицы лампадка, которую не возжигал отец Игнатий.

Горела лампада и перед иконой Христа, сходящего в ад…

Но, покидая церковь, даже и не удивился этому чудесному самовозгоранию лампад отец Игнатий. Вернее, подивился, конечно, но как-то тихо, без удивления, словно именно так и должно произойти…

Тихо запер церковь и пошел домой…

Уже совсем стемнело. Темная поземка струилась над землей, заметая расчищенную дорожку.

Но светло, светло на земле было…

(Николай Коняев)

|

"КАКАЯ ТАКАЯ СМЕРТЬ?"

Костюнька умирал, и все об этом знали. А больше, чем другие, знал плюшевый мишка: он всегда сидел возле Костюнькиной кроватки и спал на Костюнькиной подушке, рядом. Костюнька рассказывал мишке все тайны, в том числе и то, что ему говорили вне детской, когда мишка не слышал. Он, конечно, знал главный вопрос Костюньки, потому что малыш его задавал много раз за день: «Какая такая смерть?» Костюнька думал, что старенький дедушкин мишка все уже повидал и все может объяснить. И поэтому настойчиво просил его показать эту смерть, такую непонятную и похожую на сказку: крутил пуговку мишкиного носа, дергал его за лапки. Но тот молчал, и тогда Костюнька крепко его обнимал и отвечал себе сам: «Никакая. Никакая! Какая такая смерть?!»

Про эту самую смерть он услышал в больнице, когда оказался там в первый раз. Однажды утром он проснулся раньше других мальчиков своей палаты и тихо лежал. Скрипнула дверь – вошли тетя врач и мама мальчика, что спал у самого окошка.

Тетя врач неслышно пробежала к ярко освещенной кроватке, откинула простынку, пощупала мальчика и тихо сказала маме: «За ним приходила смерть, она его забрала». Мама мальчика держала у рта полотенце и, кажется, плакала. Потом пришли дяди с носилками и навсегда унесли мальчика из палаты.

Эта таинственная смерть, про которую сказала тетя врач, что она «приходила», стала с тех пор очень интересовать Костюньку. Он думал: «За этим мальчиком приходили дяди и забрали его. Кого же тогда забрала смерть, которая приходила раньше? И кто она такая? И почему ее никто не видел? И кто ее пропустил?»

Потом, после больницы, была Пасха. Костюнька знал, что сам он родился «на Пасху» и что эта Пасха – пятая в его жизни. И еще он знал, что, если растопырить все пальчики на ладошке, будет «пять», а если загнуть один из них, взрослым будет понятно, сколько ему сейчас годков.

Костюнькин папа, протоиерей Павел, служил в храме маленького поселка на окраине одного известного городка с давней историей. Храм был старый, каменный, ярко выбеленный, и вся жизнь Костюньки протекала в нем и возле него. Рядом с храмом стоял небольшой деревянный домик, в котором все и жили – отец Павел, матушка Анна и сам Костюнька. Вокруг храма и дома давно образовался таинственный лес из яблонь и вишен. Возле них, в ульях, поживали пчелы, а рядом с домом, в будке – пес Верный, и в самом доме – кот Добрый. Еще у Костюньки был велосипед, игрушки, книжки и, главное, большая-большая икона Иисуса Христа, на которую он любил смотреть по вечерам, когда мама, помолившись вместе с ним, уходила в комнату к папе. Господь стоял во весь рост, в белоснежном хитоне, но босиком – протягивал навстречу Костюньке руки и, казалось, собирался шагнуть из иконы.

На Пасху вишни и яблони украсили сад розоватыми цветами и сладким вкусным запахом. Обрадованные пчелы, словно ожидая вступление хора, непрерывно тянули иссоном «жу-у».

Отец Павел с Костюнькой на руках то и дело забирался на колокольню позвонить для всех вокруг: он выводил мелодию, а Костюнька, у которого после больницы стало совсем мало сил, по команде тянул за веревочку самый звонкий колокольчик.

Всякий раз, отзвонив, отец Павел широко и искренне улыбался, потягиваясь и хрустя лопатками, потом брал Костюньку на руки, поднимал его повыше, чтобы видно было самую даль, где стоял город с великанскими домами и широкой бурной речкой, и полушепотом с восторгом говорил: «Хорошо-то как, Костюнь! Христос воскресе!» Потом он садился на бревнышко, опускал Костюньку к себе на колени и пел тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»

И Костюнька снова слышал о таинственной смерти. И снова догадывался, что ее нет. Вернее, что она когда-то была, но потом навсегда куда-то исчезла, потому что воскрес Христос.

На Пасхальные дни приезжал из города дедушка, папин папа – старенький-старенький, с белыми-белыми волосами и бородой и красивыми медалями на белоснежной рубашке – «за немца»! Это он написал ту большую икону Христа, что стоит в детской. Дедушка говорил, что однажды – таким – видел Его сам, на войне. Вокруг разрывались снаряды, сквозь туман из земляной пыли ничего невозможно было увидеть, так что оставалось только упасть в окопе на колени, склонить голову, закрыть уши и глаза руками и кричать сердцем: «Господи, помилуй!» Когда дедушка заметил сквозь пальцы свет и поднял глаза наверх – туда, откуда он лился, перед ним стоял Спаситель, закрывая от той самой смерти.

Дедушка пробыл у отца Павла всю Светлую седмицу. И Костюнька был счастлив: его каждый день носили в храм на службы и в сад – послушать пчелок и подышать вишней, дедушка читал ему книжки про святых и рассказывал о Пасхе, о Христе, о своем и папином детстве и о чудесах, которых он много видывал. Особенно Костюнька был рад, когда дедушка находился с ним в детской и их общий друг мишка его тоже слушал. В детской им приходилось бывать часто: Костюнька быстро уставал, у него почти все время болела головка, отчего хотелось плакать, а еще он несколько раз падал в обморок, и тогда его относили в постельку.

Через несколько дней после отъезда дедушки отец Павел почувствовал совсем неладное, и Костюнька с мамой снова отправились в больницу.

Там Костюньку смотрели доктора. Они брали всякие анализы и почти сразу поставили точный диагноз: сперва – «рак крови», и вслед за тем – «нейролейкоз». Матушке Анне сказали, что клетки рака уже добрались до мозга и глубоко внедрились в нервную ткань, так что за жизнь Костюньки им придется серьезно бороться.

И Костюнька уехал в другую, очень огромную, больницу с длинным и непонятным названием «Онкогематологический центр».

Дни здесь тянулись скучно и одинаково: Костюньку часто возили на столике с колесиками что-то брать из спинки, а еще чаще – переливать кровь. В его ручки и ножки втыкали иголки, чтобы вливать лекарства, и делали это иногда подолгу, через какие-то длинные трубочки, а иногда быстро и попросту, через шприц. Еще давали кушать множество таблеток, от которых сильно крутило животик и пропадал аппетит. Из-за них у Костюньки выпали все чудные кудряшки.

Матушка Анна днем почти всегда находилась рядом с Костюнькой, а когда ей было нельзя, рядом сидел мишка, с которым всегда разрешалось говорить и вспоминать папу и дедушку, которых Костюньке очень не хватало.

Детки вокруг, такие же, как Костюнька, бывало, плакали навзрыд – терпеть боль было трудно. Костюньке тоже было больно, но он всегда плакал молча, потому что знал от папы один секрет: если крепко сжать в кулачке деревянный крестик, который висит на груди, и все время говорить Богу: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго», начинаешь приближаться к Нему близко-близко, и становится как-то спокойно и терпеливо. И если болит головка, все равно получается так говорить с Христом. Даже если тихо плакать. И можно заснуть…

В этой далекой больнице, уже перед самой выпиской, у Костюньки появился друг – такой же мальчик, как и он сам. Его звали Никитка. Днем, если Костюньке не было очень плохо, матушка Анна уносила его в большой светлый холл, чтобы любоваться из окошка огромными деревьями – слушать, как шелестит их листва под порывами ветра, и смотреть, как маленькие птички прыгают по веткам. Никитку приносила его мама. Матушка Анна и мама Никитки о чем-то разговаривали между собой. А мальчиков сажали на кушетку напротив окошка во всю стену, и они рассказывали друг другу о той жизни, которой им так не хватало в больнице, – о папах, дедушках и бабушках, об игрушках и книжках. Они мечтали, что приедут друг к другу в гости и всё и всех покажут лично. Только со стороны эти разговоры двух мальчиков, у которых не ходили ножки, могли показаться странными: лысенькие головки, две пары огромных глаз, способных улыбаться, и голубенькие повязочки, из-под которых виднелись распухшие от таблеток щечки.

Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в один и тот же день, Костюньку и Никитку выписали домой. Врачи сделали, что могли, и дальше медицина была бессильна. Один диагноз, один прогноз, и одна надежда – пересадить здоровый костный мозг, чтобы организм мог побороть саморазрушение. Но – только в иностранной клинике, за очень большие деньги, в самом скором времени и безо всяких гарантий победить болезнь.

Из далекого города домой в поселок семейство отца Павла везла электричка. Слабенький Костюнька задумчиво прижимался к папиной рясе и чувствовал опухшей молочной щечкой согревающий холодок креста. Отец Павел гладил одной рукой Костюнькины ушки и непривычно безволосую головку, а другой поддерживал его вместе с мишкой на своих просторных коленях. Костюнька всю дорогу молчал, глядя то на мелькающие за окошком сосенки и березки, то на папину бороду, в которой было много-много ярких сединок.

В голове отца Павла крутилась одна-единственная мысль: вымоленный у Бога Костюнька появился на свет, когда матушка совсем перестала надеяться, и теперь им обоим почти пятый десяток. И что – завтра?

А назавтра, когда еще не хотелось верить в силу болезни, в доме отца Павла раздался звонок. Звонили от мамы Никитки ее друзья с телевидения: «Мы вас просим, батюшка, помочь больному мальчику, Никите. Он лежал в больнице вместе с Костей. Мы уже открыли сбор средств на операцию в Сингапуре. Там нам обещали помочь – врач Ли. Нужно собрать за ближайший месяц 10 миллионов рублей. Мы сделаем ролики для телевидения: известные люди попросят телезрителей о помощи мальчику. Уже дали согласие губернатор, мэр, музыканты, художник, писатель и даже один чемпион мира. Мы просим вас обратиться к людям помочь ради Христа. Нужна оперативность. Мы приедем к вам сегодня?» – «Да».

В тот же вечер на главном телеканале области мелькал минутный рекламный сюжет, где отец Павел стучался в сердца людей: «Маленький мальчик по имени Никита очень нуждается в вашей помощи. Если у кого-то из жителей или гостей этого большого города есть желание и возможность помочь, пожалуйста, сделайте это. И Господь сторицею воздаст вам».

Весь тот день прошел как в тумане. Вечером отец Павел служил всенощное бдение – улыбался прихожанам, будто все дома были здоровы; спокойно и вдумчиво, как всегда, принимал исповедь, выслушивая в череде грехов чужие беды и стараясь подбодрить каждого.

Когда суета улеглась и матушка, попрощавшись, унесла заснувшего Костюньку в дом, отец Павел наконец остался один. Батюшка привык проводить ночь на праздники в храме, и на этот раз, как обычно, отправился молиться в алтарь.

Он совсем не вздремнул на своем стульчике напротив жертвенника: стоял на коленях, склонив голову к престолу, и молитва его время от времени наполнялась очень пространными и противоречивыми мыслями:

«Господи, Ты – Всеблагой, Ты не можешь не любить… Вымолить сына – не сложно, я это знаю и в это верю. Могу выпросить его, отвоевать у болезни, несмотря на полгода страданий и прогноз неизбежного ухода – Твою волю. Тебе ничего не стоит исполнить мое желание. Ты подашь и эти несметные миллионы, как подал когда-то самого Костюньку. Можно будет снова лечиться, пройти через все возможные муки тела, чтобы выжить и остаться в земной жизни… Но, Господи! Ведь сердце мое чувствует, что это будет означать – отвоевать у Тебя! И, стало быть, причина моей веры в Твою помощь – простое желание утешаться и дальше живым сыном! Значит, я хочу, чтобы он остался жить здесь – для меня. Для меня! “Иже любит сына или дщерь паче Мене, несть Мене достоин. И иже не приимет креста своего, и вслед Мене грядет, несть Мене достоин”… Чего же я, бедный, желаю ему? Неужели этой видимой конечной жизни? Разве для себя я его родил, а вернее – Ты создал? Разве так ослеплен мой ум, чтобы искать всех возможных и немыслимых средств, чтобы он остался и жил здесь, но – только! – не Там? Сейчас – не Там! Потом. Потом!.. Разве я потерял способность видеть за земными событиями Вечность? Откуда у меня это неисполнимое желание – чтобы тот, кто так мне дорог и для кого я, подобно Тебе, желаю Небесного Отечества, Вечного Царства, попал в рай, не умирая?.. Господи! Я вот думал: отчего мы, люди, так цепляемся за эту временную жизнь – все больше побеждаем болезни, строим ради этого медицинские центры и тратим немыслимые состояния, чтобы отвоевывать людей у смерти, пусть на какое-то время… И скажу: это мы так боремся с Тобой земными средствами, мы отмахиваемся, отрекаемся от Тебя, гоним Тебя вон. А это и есть смерть – когда Ты для нас как бы умер, как бы не существуешь. Да, именно так: пытаясь совершенно избавить мир от страданий и смерти, вместо того, чтобы смириться и понять, кто – мы и Кто – Ты, мы только становимся все более самонадеянными. Мы думаем, что смерть – это потеря того, что имеем в этой жизни, и поэтому не хотим умирать. Не хотим и болеть… Но смерть – это совсем иное, это лишь момент единственно важной встречи – с Тобой. Смерть и болезнь – Твои слова к нам, глухим. Слова, высказанные страданием тела. Так Ты говоришь нам о Себе, о том, что мы принадлежим Тебе одному исключительно, что мы всецело – в Твоих руках. Так Ты говоришь нам о Небе… Но мы, несчастные, закрываемся от Тебя, от Небесного Отечества, которое в болезни и смерти приближается к нам, приоткрывается. Мы отказываемся от Твоей бесконечности, от вечного общения с Тобою, и просим в безумии немножечко пыли – этой временной жизни, несравнимой с раем. Впиваясь мертвой хваткой взгляда в Твои иконы, мы требуем, чего не знаем сами: “Да будет воля моя!”… Господи! Я не знаю, о чем молиться. Ты знаешь мою слабость, мое желание, но – пусть будет воля Твоя. Дай нам всем Жизни Вечной, а временной – насколько Сам знаешь!.. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий…»

Это умное ночное общение с Богом принесло отцу Павлу облегчение совести. Мысли о поиске средств на лечение, о поиске клиники для Костюньки, охватившие его в прошлые сутки, рассеялись, побежденные силой молитвы. Совесть, затронутая было малодушием, совершенно успокоилась.

Праздничная служба пролетела утром на одном дыхании. А днем Господь, словно в утешение, Сам привел в дом ангела-хранителя для Костюньки – медсестру Настеньку из поселковой больницы, еще студентку, совсем девочку. Настеньку приставили к Костюньке, чтобы она навещала его и, наблюдая за ним, вовремя делала обезболивающие уколы. Вечером Настенька видела по телевизору ролик, где отец Павел просил о помощи совсем другому мальчику, и очень удивилась, узнав, что Костюнька страдает от той же болезни, но при этом его не будут пытаться лечить за границей.

Весь первый день до самого вечера Настенька провела в доме отца Павла. Обед, ужин, тихие беседы батюшки с Костюнькой в саду и в детской – все прошло перед ее глазами. Какая-то тайна необъятной глубины открылась ей в этом немногословном, мирном, радушном и спокойном семействе. Можно было подумать, что даже коту и собаке кто-то неведомый изъяснил особые правила поведения по отношению к Костюньке: их внешняя живость отчего-то пропадала у порога детской. Добрый садился на самом входе и, склонив голову чуть набок, внимательно и неотрывно наблюдал за Костюнькой, а Верный лишь засовывал в комнату свою лохматую морду на минутку-другую, выдавая интерес только каким-то вопросительным звуком.

Но больше всего поразили Настеньку совершенно тихие слезы Костюньки: когда его ножки сводило судорогой и она помогала ему, потягивая его стопочки, он крепко сжимал в руке деревянный крестик и шептал, глядя на Христа на огромной и ощутительно живой иконе. Настенька разобрала: «Господи Иисусе… помилуй мя…»

Она уже видела, как страдают в последние недели жизни дети, больные нейролейкозом, – их глаза, полные муки и мольбы об облегчении, гримасу пытки на лице, крики и стоны. А Костюнька молчал и ничем не выдавал необходимости колоть морфий.

На следующие сутки Настенька пришла с самого утра – и день повторился. Она опять вглядывалась в лицо Костюньки – и опять не нашла ни тени страданий, но только печать терпеливого мужества сквозь тихие слезы и оглушенность шепотом молитвы, в которую, оказывается, может уходить боль. Но ей было непонятно, как может четырехлетний мальчик быть способен к такому. Сама она вскрикивала от малейшего ушиба, да еще потом по-детски дула на «обиженное» место. Ей было как-то стыдно, и в то же время хотелось понять причину Костюнькиного терпения.

Привыкнув искать объяснение всему в Интернете, она и здесь последовала своему правилу. Вечером она набрала «лейкоз» в системе поиска – и вот уже перед глазами множество разных сайтов, групп и сообществ. Везде – сборы миллионов на лечение тяжелобольных детей, портреты маленьких страдальцев и… то, что искала Настенька. Фразы из текстов, по которым можно догадаться о сути, которая за всем скрывается.

«Он так много должен еще успеть в этой жизни: исполнить свою мечту – пойти в свой первый класс, влюбиться и посадить дерево…»

«Пусть исполнится мечта Кати: гулять на улице со сверстниками, ходить в школу, бегать на танцы, да в общем – жить как все!»

«Израильские и германские клиники отказались от Семена. Только лондонская согласилась. Выставили счет – 10 млн. 434 тыс. рублей (222 000 фунтов стерлингов)».

«Единственный шанс вылечиться – сделать пересадку костного мозга.… Иначе случится страшное».

«Сейчас врачи не могут помочь мальчику, шансы малы… Нам никак нельзя допустить, чтобы ребенка отправили домой!!!»

«Рак поразил донорский костный мозг».

«Не дайте еще одному ребенку стать Ангелом!»

Но, читая тексты обращений и переписку участников, находя фразы-флажки, Настенька смогла рассмотреть только страх взрослых перед смертью. Наконец к утру она поняла, что никакие фразы не смогут объяснить ей Костюнькиной тайны, потому что сценарий всех этих сообществ, сайтов и групп – не его. И выключила компьютер.

Жизнь листала последующие недели общения с Костюнькой несравнимо медленнее, чем пролистываются страницы виртуальной реальности. Терпение и чуткость размеренны и мудры, не под стать суетливости. Они дают познать глубину происходящего вместо порыва чувств.

День за днем Настенька наблюдала все того же молчаливого мальчика в молитве, крепко сжимающего деревянный крест в маленьком кулачке. Отец Павел по-прежнему каждое утро служил Литургию, чтобы затем причастить Костюньку. Он подолгу сидел в детской и читал ему жития мучеников и Евангелие. Пел для Костюньки некоторые тропари, так что Настенька даже запомнила вот это: «Радуйтеся, крест Его, яко ярем, вземшии» и «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое славим!»

Время Костюнькиного терпения увеличивалось с каждым последующим днем, согласуясь с продолжительностью приступов. Но ни обезболивающее, ни морфий Настенька так ни разу и не колола – малыш терпел все.

За сутки до последнего вздоха у Костюньки пропали боли. Казалось бы, так не бывает, но родители и Настенька это видели и понимали. Костюнька целый день лежал без температуры и сжимал деревянный крест, улыбаясь. Отец Павел носил его в храм и на колокольню, а потом к вишням, подернутым желтовато-розовыми листочками. И глазки его светились в этот день каким-то выстраданным неземным покоем.

Он вспомнил про Никитку и спросил, где он сейчас. Ему ответили, что Никитка готовится ехать в далекую-далекую страну, где ему обещают чудо: может быть, он снова будет бегать, веселиться, танцевать и делать еще многое из того, чего сейчас не может. Костюнька просил передать привет ему, его маме и той далекой стране.

Утром Костюньку причастили в последний раз. Он всего-то и успел после этого: засиять улыбкой, обвести всех глазами и остановить свой взгляд на иконе Христа, простирающего к нему руки. Легко вздохнув, он замер, не выпуская из кулачка своего деревянного крестика.

А ночью был ураган, так что деревья пригибало к самой земле и едва не вырывало с корнем. Отец Павел плакал в это время в алтаре и молился за новопреставленного младенца Константина. Только утром, когда стихия уже усмирилась, он вышел из храма. На земле валялось много сломанных ветвей, сухих и бесплодных. Деревья стояли, как ни в чем не бывало, их пестрая листва празднично блестела каплями дождя.

«Так и с нас Господь срывает страданиями и лишениями все пороки самости, но корни наши, уходящие в Жизнь Вечную, от этого становятся только крепче, – думал отец Павел, глядя на отпавшие сучья. – И это не жестокость Бога, но любовь – отнять то, что мы находим в жизни самым дорогим. Через это отмирают страсти. Впрочем, разве можно отнять у человека тех, кого он по-настоящему любит, кого считает исключительно Божиими и отдает всей своей жизнью Ему? Разве возможно когда-нибудь расстаться, если нас – и по ту, и по эту сторону жизни – соединяет живая и непрекращающаяся молитва? В молитве мы всегда вместе. И здесь, и Там».

(Мария Панишева)

|

Медов ли Спас?

– Почему Бог изгнал Адама и Еву из рая?

– Потому что они яблочко до Спаса скушали…

(Церковный анекдот) Сразу скажу, что всё нижеизложенное – моё сугубо частное мнение, которое очень сильно расходится со сложившейся традицией. У всех, даже нецерковных людей, на слуху названия: «Медовый Спас», «Яблочный Спас» (есть ещё «Ореховый» или «Хлебный» – 29 августа). Все знают, что эти дни в церковном календаре специально приурочены для освящения мёда и яблок, поэтому толпы людей приходят в храмы «святить» их. Но мне кажется, что сами словосочетания: «Медовый Спас», «Яблочный Спас» – кощунственны. Спас – это ведь не название дня недели, это Христос, Он не может быть медовым, яблочным или ореховым. Он может быть «сладчайшим», как Его зовёт церковная поэзия (в акафисте Иисусу Сладчайшему), но не фруктовым. Присваивая народные названия дню происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня (14 августа) и Преображения Господня (19 августа) мы просто убираем Христа из этого праздника. А что остаётся? Медок и яблоко… Ведь любой нормальный священник это подтвердит: каков процент христиан, пришедших в эти дни в храм прославить Спаса-Христа, по сравнению с толпой язычников, пришедших освятить продукты, которые «нельзя было кушать до спаса»? Очень маленький процент. Но нас это не очень волнует, ведь после язычников остаются на столах меды и фрукты… Как любят порой говорить: «не нам судить, у кого какая вера». Может быть. Но нам, священникам, положено приучать христиан отвращаться от языческих воззрений.  Лично я бы вообще отменил освящение мёда и яблок (можете кинуть в меня самым гнилым огрызком). Какой в этом смысл? Я понимаю, когда пасечники и садоводы приносят в храм начатки своего урожая, чтобы поблагодарить Бога за Его дары и принести Ему и Церкви в жертву малую часть от своих трудов. Да, в таком случае освящение плодов имеет христианский смысл. Но когда горожане бегут на базар за мёдом или яблоками для того, чтобы потом их освятить – то зачем это нужно? В чём тут смысл? А совершать бессмысленные действия – не по-христиански. Лично я бы вообще отменил освящение мёда и яблок (можете кинуть в меня самым гнилым огрызком). Какой в этом смысл? Я понимаю, когда пасечники и садоводы приносят в храм начатки своего урожая, чтобы поблагодарить Бога за Его дары и принести Ему и Церкви в жертву малую часть от своих трудов. Да, в таком случае освящение плодов имеет христианский смысл. Но когда горожане бегут на базар за мёдом или яблоками для того, чтобы потом их освятить – то зачем это нужно? В чём тут смысл? А совершать бессмысленные действия – не по-христиански.

Также часто любят указывать, что мы освящаем яблоки потому, что по уставу их можно вкушать только после Преображения. Но устав-то писан для монахов, которые к этому времени собирали плоды, затем приносили их к Богу в храм, освящали, а затем вкушали в трапезной. Поэтому монах, жующий яблоко до положенного момента, совершает грех тайноядения и непослушания уставу. Вот в чём смысл этого действия – в воспитания монахов, в благочинии. Но какое отношение это всё имеет к мирянам? Да никакого. Укреплению язычества способствует и только. Ведь есть страны, в которых (страшно сказать) и мёда-то с яблоками нет… Как же им, бедным, быть? Специально импортировать? Мне попадалась информация, что в Австралии православные освящают плоды на… Сретение Господне, ибо в Южном полушарии плоды поспевают к этому времени. И ничего, живут себе без «яблочного спаса»…

Но у нас никогда не изменится эта традиция. Ибо если отменить все освящения куличиков, яичек, яблочек (а кое-где и мака, четверговой соли и прочих чудес), то кто же нам будет приносить доходы и пропитание?.. Правильно однажды заметил диакон Андрей Кураев: «Церковь живёт на деньги атеистов»… Кого возмущает подобное попрание освятительной традиции ногами священника, тому напоминаю первые строки моей заметки. священник Алексий Плужников

|