–€–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –€–Β―¹–Ψ–≥–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―΅―É–¥–Β―¹–Ϋ―É―é –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―é, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à―É―é ―¹ –Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –Η ―¹―²–Α―Ä―Ü–Β–Φ –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Β–Φ –ö–Α–≤―¹–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–≤–Η―²–Ψ–ΦβÄΠ  –€–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι. –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Β―è –ö–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η–Ζ–Α –€–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –≤–Ψ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Α―Ä–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Α –Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―É–Ω–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨ –ë–Ψ–≥–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –û–Ϋ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Μ―è–Μ –Η―Ö –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄ ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Β–Φ (―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι –ö–Α–≤―¹–Ψ–Κ–Α–Μ–Η–≤–Η―² βÄî –Ω―Ä–Η–Φ. ―Ä–Β–¥.), –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤―è―²―΄–Φ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Α –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―² –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–≤–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰―²–Α–Κ, –ë–Ψ–≥ –¥–Α–Μ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ω―è―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι (–¥–≤–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –Η ―²―Ä–Η –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Α), –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―²–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η. –Γ―²–Α―Ä―à–Α―è βÄ™ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –ï–≤–Α. –û–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤–Α –Η –Φ―É–¥―Ä–Α, –±―É–¥―²–Ψ –Ζ―Ä–Β–Μ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –ï–Β –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –ï–≤―É –Μ―é–±–Η–Μ–Η –≤―¹–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Μ–Α –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―², ―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–Β ―¹ –Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Ψ–Φ. ¬Ϊ–ë–Ψ–≥ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ω–Β―à–Β―¹―²–≤―É–Β―² –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Φ¬Μ. –· –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ –ë–Ψ–≥–Α: ¬Ϊ–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Η, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β!¬Μ. –£–¥―Ä―É–≥ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –ï–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Β―² ―É–Μ–Η―Ü―É –±–Β–Ζ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²―Ü–Α, –Η –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –Α–≤―²–Ψ–Φ–Ψ–±–Η–Μ―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² –Ψ―²―Ü―É, ―΅―²–Ψ –ï–≤–Α –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Α –≤ –Α–≤–Α―Ä–Η―é –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Α –≤ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―É. –û―²―²―É–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―à–Μ–Α –≤ –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Η―Ä, –≥–¥–Β –Ϋ–Β―² ¬Ϊ–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Η –Ω–Β―΅–Α–Μ–Η, –Ϋ–Η –≤–Ψ–Ζ–¥―΄―Ö–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è¬Μ. –½–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―² –ë–Ψ–≥ –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Β―¹–Α –ï–≤―É, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Κ –Ϋ–Β–≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ―΄–Φ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è–Φ –Η –Ω–Ψ―²―Ä―è―¹–Β–Ϋ–Η―éβÄΠ –û―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Η–Φ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β–Φ, –Ω―Ä–Ψ―¹―è ―É –ë–Ψ–≥–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η –Μ―é–±–≤–Η. –Γ–Α–Φ –Ε–Β –Ψ―²–Β―Ü –Ε–Η–Μ –≤ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Β, –≤–Β―Ä–Β –Η –Μ―é–±–≤–Η –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β-–Μ–Η–±–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –ë–Ψ–≥–Β ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ―à–Η–±–Κ–Ψ–Ι. –£―Ä–Β–Φ―è ―à–Μ–Ψ. –î―Ä―É–≥–Η–Β –¥–Β―²–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹–Μ–Η, –Η –Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Ψ―²–≤–Μ–Β―΅―¨―¹―è –Ψ―² ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Κ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ. –Γ–Β–Φ―¨―è ―¹–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–Μ–Α –≤–Ψ–Μ―é –ë–Ψ–Ε–Η―é. –‰―Ö –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Μ–Α –≤―²–Ψ―Ä–Α―è –¥–Ψ―΅―¨, –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α. –û–Ϋ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –ï–≤―΄: –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –±―΄–Μ–Α –Ε–Η–≤–Ψ–Ι, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹ ―É–Μ―΄–±–Κ–Ψ–Ι. –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α ―¹―²–Α–Μ–Α –Ψ–Μ–Η―Ü–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄, ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –±–Β–Ζ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –™–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Η–Φ–Β―²―¨ ―¹ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ, –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨―é –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨―é. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²–Β―¹―¨ –Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, ―²–Ψ –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Β―²–Β –≤―¹–Β –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –≤―¹–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―¹–Β ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Β. –£ –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤―¹―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β –≤ –≠–Ω–Η―Ä–Β, –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄. –î―Ä―É–≥ ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹―²–Α–Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Ψ–Φ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–≥―Ä–Η–≤―΄–Φ –Η –Ζ–Α–±–Α–≤–Ϋ―΄–Φ, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –¥–Β―²–Β–Ι, –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―¹ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ. –û–Ϋ –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α. –£―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ―è―â–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Η –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Φ―Ä–Α―΅–Η―²―¨ ―ç―²―É ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Η–≥–Α ―è –±―΄–Μ –≤ –ê―³–Η–Ϋ–Α―Ö, –Η –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α-―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α. - –™–Ψ―²–Ψ–≤―¨―²–Β―¹―¨, –Ψ―²–Β―Ü, –≤―΄ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²–Β, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –Κ–Ψ–Β-―΅―²–Ψ –Ψ―² –Φ–Β–Ϋ―è! - –ß―²–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨, ―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β –Φ–Ϋ–Β? - –Θ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Ψ–Μ–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―ç–Κ―¹―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –≠–Ω–Η―Ä–Α. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄, ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β ―³–Ψ―Ä–Φ–Α ―Ä–Α–Κ–Α –Κ–Ψ―¹―²–Η ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η! –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨!  orthphoto.net –Λ–Ψ―²–Ψ: Tudor Codre Isac –· –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―²: ―΅–Β–Μ―é―¹―²―¨ –±―É–¥–Β―² ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨―¹―è. –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Β―²–Ψ–¥ –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―²―Ä–Α–Ζ–Η―²―¹―è –Ϋ–Α –≤―¹–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤―΄–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –≤―¹–Β–≥–Ψ 10%! –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―¹–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤–Β―â–Β–Ι, ―è –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥ –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α-―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α: - –ù–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Ζ–¥–Β―¹―¨ –±―΄―²―¨ –Κ–Α–Κ–Α―è-―²–Ψ –Ψ―à–Η–±–Κ–Α? –ù–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Μ–Η ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ? - –ö ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―Ä–Α–Κ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Ι ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η―Ä―É–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Ψ–Ζ―΄ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―²―Ä–Η―Ü–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄. –£―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨–Β ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É. –€―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―²–Β―Ä―è―²―¨ –Ϋ–Η –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄! –ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―è –±―΄–Μ –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥―΅–Η–Κ–Ψ–Φ –¥–Μ―è –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é –Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Β-–±–Μ–Ψ–Ϋ–¥–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Φ–Η –Μ–Β―², –Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ–Ι―²–Η –≤―¹―é –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β–¥―É―Ä―É –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ï–Φ―É –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Φ–Β―¹―è―Ü–Β–≤, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―É–Κ–Α –Η –Φ–Η―Ä –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨. –· –¥―É–Φ–Α–Μ: –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Η ―ç―²–Ψ―² ―¹―Ü–Β–Ϋ–Α―Ä–Η–Ι –Β―â–Β ―Ä–Α–Ζ. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–Β–¥―É―² –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É ―¹ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―² ―¹–Α–Φ―΄–Β –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Φ–Η―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―² –≤–Β―Ä–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ –™―Ä–Β―Ü–Η―é ―¹ –≤–Β―Ä–Ψ–Ι. –û–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ―É―²―¹―è ―¹ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ε–Η―²―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β. –û―²–Β―Ü –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Ι, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –≤―¹―é –Ω―Ä–Α–≤–¥―É, –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –≤–¥–Α–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ―É, –Ψ―²―Ü―É –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ζ―è―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β. –£―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Η –±–Ψ–Μ–Η, –Η–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Α. –‰ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –±―΄–Μ–Α –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Ψ–Φ, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Κ –Ϋ–Η–Φ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Β―²–Α. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Β–≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Φ―É―é –Φ―É–Κ―É –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –≤–Ζ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –Η ―É–Β―Ö–Α–Μ–Η –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ―É, –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –≤ ―à―²–Α―² –û–≥–Α–Ι–Ψ. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β. –£ –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Φ–Β―à–Α–Ϋ–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Β –Η―Ö ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –û―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι βÄ™ –Ψ–Ω–Μ–Ψ―² –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄ –Η ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –û–Ϋ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α–Φ–Η –Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –±–Β―¹―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι. –î–Β–Μ–Α –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ. –£ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Β―Ö –¥–Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Η―Ö –Ω―Ä–Η–±―΄―²–Η―è –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–Ϋ–Β–Φ –Η –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –£―¹–Β –Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ―΄ –Η ―¹–Ϋ–Η–Φ–Κ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ, –Η –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Α. –î–Β–Ϋ―¨ –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –£―Ä–Β–Φ―è –≤ –™―Ä–Β―Ü–Η–Η βÄ™ 16:10. –€–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―². –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η: - –û―²–Β―Ü, ―¹–Κ–Α–Ε–Η―²–Β ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨! –· ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨. –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Ψ–Μ. –€–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι–¥–Β―² –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Φ–Η ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –· ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ ―¹–Ψ–Ι–¥―É ―¹ ―É–Φ–Α! –£―΅–Β―Ä–Α ―è ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η. –û–Ϋ–Η –Φ–Ϋ–Β –¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Η–Ϋ―¹―²―Ä―É–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ―² –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –±―É–¥–Β―² –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Φ–Β―Ö–Α–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η! –€–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ψ–Ω–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Β. –· –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Ϋ―É―²―¨, ―è ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β ―É–Ω–Α–Μ–Α –≤ –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –· –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –≤―΄―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―²–Β―Ü, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É! –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –±―É–¥–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è. –ü–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²–Β –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―²―Ü–Α –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η―è, –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Η. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹! –· –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –· –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Η–Μ ―²―Ä―É–±–Κ―É. –£―Ä–Β–Φ―è –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β –≤ ―à―²–Α―²–Β –û–≥–Α–Ι–Ψ βÄî –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ 8:15 ―É―²―Ä–Α. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è! –ù–Ψ –Φ–Ψ–Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Μ–Α–±―΄, ―è –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–ΙβÄΠ –€–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹―²―΄–¥–Ϋ–ΨβÄΠ –ù–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―É. –· –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –ë–Ψ–≥–Α ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Η –¥―É―à–Η. –· –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –ë–Ψ–≥, ―É–≤–Η–¥–Β–≤ ―ç―²–Η―Ö –±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Φ―É―΅–Α―é―²―¹―è, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η ―Ä–Α–¥–Η –Γ–≤–Ψ–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –ê –≤―Ä–Β–Φ―è ―à–Μ–Ψ. –£ 16:20 ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Φ–Α―²―¨ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄ –Η–Ζ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η: - –û―²–Β―Ü, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Β. –ü–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≥–Ψ ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ―É–±–Ψ–≤! –£―Ä–Α―΅–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ä–Α―¹―²–Β―², –Κ–Α–Κ ―à–Η–Ω―΄. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ, –Ψ―²–Β―Ü? –· –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ω―Ä–Α–≤–¥―É. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –≤―΄ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–≤―è–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Β–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –¥–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è. –û–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–¥―ÉβÄΠ –· ―¹–Μ–Β–≥–Κ–Α ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–Μ―¹―è, –Ϋ–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β ―è –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –≤ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β―¹–Η–Μ ―²―Ä―É–±–Κ―É. –· –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –¥–Α–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α―²―¨! –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –¥―Ä―É–≥―É-―¹―²–Ψ–Φ–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥―É –Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É –≤―¹–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η. –€―΄ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ–Η–Ϋ―É―², –Ω―Ä–Ψ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Η –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Κ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²: –¥–Η–Α–≥–Ϋ–Ψ–Ζ ―Ä–Α–Κ–Α –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι –≤ –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–Ι ―΅–Β–Μ―é―¹―²–Η –±―΄–Μ ―è–≤–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α –Ε–Β ―¹ ―à–Η–Ω–Α–Φ–Η –≤ –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Β –Ζ―É–±–Ψ–≤ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Η –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Α―è. –Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―Ü–Η–Η –≤―Ä–Α―΅–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω–Μ–Ψ―Ö–Α, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η ―Ä–Α–¥–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Φ–Β―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Β –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ―É. –· –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι ―É–Ε–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Ψ–±―â–Α―²―¨―¹―è ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄ –Η –Η–Φ–Β–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ―É ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é. –· –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Η–Μ –Β–Φ―É, –Ψ―²–Β―Ü –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η–Ι –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±–Κ―É –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: - ¬Ϊ–€―΄ –≤–Ψ―à–Μ–Η –≤ –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Η –≤ –≤–Ψ–¥―É, –Η –Δ―΄ –≤―΄–≤–Β–Μ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É¬Μ (–ü―¹. 65:12). –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£―΄―²–Α―â–Η–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι –Ζ―É–± –Η –≤―¹–Β. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤–Ψ–Ζ–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η―²―¨ –ë–Ψ–≥–Α –Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ! - –û―²–Β―Ü, –≤―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―¹–Μ―É―΅–Η–≤―à–Β–Φ―¹―è ―¹ –Ψ―²―Ü–Ψ–Φ –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ―΄? - –ù–Β―², ―è –Β―â–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ. –· –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è. –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Β ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –£―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –Β–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α―²―¨ –≤ –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Β. –£―Ä–Α―΅–Η –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η ―²–Κ–Α–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ψ―² ―Ä–Α–Κ–Α, –Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Η―¹―²―΄. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β―΅–Β–Μ―é―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ ―É–¥–Α–Μ–Β–Ϋ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ―É–±. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η, –Φ―΄ –≤―¹–Β –≤–Φ–Β―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β ―΅―É–¥–Ψ, ―΅―É–¥–Ψ –Ψ–±–Β―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –ë–Ψ–Ε–Η―è. –ö―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –ü–Ψ―Ä―³–Η―Ä–Η―è. –î–Β―¹–Ω–Η–Ϋ–Α –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É –Η –≤―΄―à–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε. –Θ –Ϋ–Β–Β –Β―¹―²―¨ –¥–Β―²–Η, –Β–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö. –û–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –≤–Β―Ä―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Β–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―΅―É–¥–Ψ. –ï–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Β–Ι –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―², ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–ΨβÄΠ –Ζ―É–±. –½―É–±, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ. –‰ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Κ―²–Ψ –Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―², ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ: –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β –ë–Ψ–≥ –Ζ–Α―Ö–Ψ―΅–Β―². –ü–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥ ―¹ ―Ä―É–Φ―΄–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬ΪFamilia Orthodoxa¬Μ –î–Φ–Η―²―Ä–Η―è –®–Α–±–Α–Ϋ–Ψ–≤–Α

|

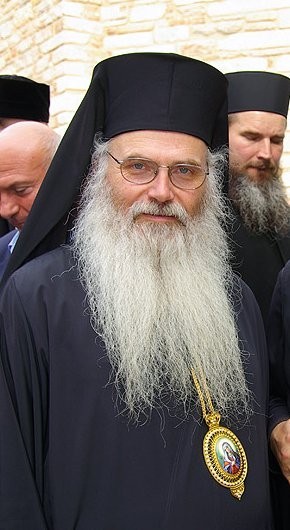

–ù–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Β–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–±―É―Ä–≥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Ψ–≤–Ψ-–Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –Η –Γ–≤―è―²–Ψ-–ö–Ψ―¹―¨–Φ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η ―¹―Ö–Η–Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ (–†–Β–Ι–¥–Φ–Α–Ϋ) –Ϋ–Α―΅–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η –Η –Φ–Η―Ä―è–Ϋ–Α–Φ–Η. –≠―²–Η –±–Β―¹–Β–¥―΄ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η–Μ–Η―¹―¨: –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―²–Α–Φ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–≤–Β―²―΄ –Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄: –Κ–Α–Κ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―è–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ ―²–Β–Φ –Η–Μ–Η –Η–Ϋ―΄–Φ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ë–Β―¹–Β–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Ϋ–Η–≥–Α―Ö ¬Ϊ–ë–Β―¹–Β–¥―΄ ―¹ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ–Η¬Μ –Η ¬Ϊ–ë–Μ–Α–≥–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨¬Μ, –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –≤–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―è ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―É ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α, –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è (–€–Α―à–Κ–Ψ–≤–Α), ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β. –· –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Φ –Η –Ϋ–Β–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ, –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅―É ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―², ―²–Ψ ―²―É―² –Ε–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²―É ―ç―²―É –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨, –Η ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ϋ–Α –Μ–Α–¥. –ö ―²–Ψ–Φ―É –Ε–Β ―è –Ϋ–Α―à–Β–Μ –≤ ¬Ϊ–¦–Β―¹―²–≤–Η―Ü–Β¬Μ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –¦–Β―¹―²–≤–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Β―¹―²―¨ –Η―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Α –≤―¹–Β―Ö ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι, –Η –Ζ–Α–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―¹―è –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –≤―¹–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è –≤ ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Β, ¬Ϊ–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Α―Ö–Ψ–Φ ―¹–Β–Φ–Β―Ä―΄―Ö –Ω–Ψ–±–Η–≤–Α―Ö–Ψ–Φ¬Μ. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β―²―¹―è –≤ –±–Ψ―Ä―¨–±–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –≤ –Ω―Ä–Β―²–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Η –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Η ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Α–Β―²―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É. –≠―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ ―¹ –≥–Ψ–¥–Α–Φ–Η, –Η–Ζ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―΄―²–Α. –ù–Ψ –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―è –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ―¹―è –Κ –Ψ―²―Ü―É –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―é ―¹ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β?¬Μ βÄî –Η –Ψ–Ϋ –¥–Α–Μ –Φ–Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Φ–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ. –û–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Β―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è. –· ―ç―²–Η–Φ–Η –Β–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É?!¬Μ, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ. –û–Ϋ, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è, –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä. –ê ―¹–Ω―É―¹―²―è –≥–Ψ–¥―΄ ―è –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ –Η –Β―¹―²―¨: ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è, –Α –Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Α, –Η ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –û―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―²–Α–Κ –Ψ―² –Ψ–Ω―΄―²–Α, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Ψ-–Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Φ―É ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ.  –€―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Φ–Η―Ä―è―²―¨―¹―è, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ―¹―è ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β–Φ. –Γ–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β βÄî –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Φ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Α–Β―² ―¹–Β–±―è, –Α –≤ –¥―É―à–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Β―². –ù–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è. –ï―¹―²―¨ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ω―Ä–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α. –û–Ϋ ―²–Α–Κ ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Μ–Η―΅–Α–Μ ―¹–Β–±―è –≤ –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α―²–Β–Μ–Η –Β–Φ―É –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Η, –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η–Μ―¹―è. –ü–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β? –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Β, –≤–Β–¥―¨ ―É –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ –±―΄–≤–Α―é―² –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. –€―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ: βÄ€–î–Α, ―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–ΚβÄù βÄî –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄, ―ç―²–Ψ ―¹–Κ―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ, –Η–Μ–Η: βÄ€–· –Φ–Α–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Ι, –Φ–Α–Μ–Ψ ―΅–Η―²–Α―éβÄù. –ï―¹–Μ–Η ―²–Ψ―², –Κ –Κ–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β, ―²–Ψ –Φ―΄ –≤–Β–¥―¨ –Ψ–≥–Ψ―Ä―΅–Η–Φ―¹―è, –Ϋ–Α–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è. –£ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Φ–Η, –Φ–Α–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ–Η –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α―Ö –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―¹–Η―²―¨―¹―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Β–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―² –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨―é. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Φ―΄ ―Ö–≤–Α―¹―²–Α–Β–Φ―¹―è, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―¹ –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ―É–Ε–Η―Ü–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Η―²―Ä–Ψ―¹―²―¨―é, –≤―Ä–Ψ–¥–Β: βÄ€–· –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–ΙβÄù, –Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Φ―΄ –Ψ–±―â–Α–Β–Φ―¹―è, –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: βÄ€–î–Α –Ϋ–Β―², ―²―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–ΙβÄù. βÄî βÄ€–ù–Β―², ―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–ΙβÄù. βÄî βÄ€–î–Α –Ϋ–Β―², ―²―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–ΙβÄù. βÄî βÄ€–ù–Β―², ―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–ΚβÄù. βÄî βÄ€–î–Α –Ϋ–Β―², –Ϋ―É ―΅―²–Ψ ―²―΄βÄù. –ù–Α–Φ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è. –€–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ, –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ ―²–Α–Κ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α. –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä: βÄ€―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–ΚβÄù –Η–Μ–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ―è–Μ–Η, –Η–Μ–Η ―É–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η, –Η–Μ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Κ–Α–Κ ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ, –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β ―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ. –û–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –Β–≥–Ψ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Ψ, ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η–Μ–Η. –û–Ϋ –±―΄–Μ ―É–Ε–Β –≤ ―¹–Α–Ϋ–Β –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Α (–Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ, –Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ ―¹–Α–Ϋ –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ–Α). –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Β–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–±―É βÄî –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ë―΄–Μ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ –Η, –Ω–Ψ ―É―¹―²–Α–≤―É, –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü―É. –®–Β–Μ –Ω–Ψ―¹―². –ü–Β–Μ–Η ―²―Ä–Ψ–Ω–Α―Ä―¨ βÄ€–Γ–Β, –•–Β–Ϋ–Η―Ö –≥―Ä―è–¥–Β―² –≤ –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―â–ΗβÄΠβÄù, –Η –≤―¹–Β –±―Ä–Α―²―¨―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Η –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β ―Ö―Ä–Α–Φ–Α. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―²―Ä–Β–±―É, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Ζ―è–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―É, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Φ–Α–Ϋ―²–Η―é –Η –¥–Α–Ε–Β, –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É, –Κ–Μ–Ψ–±―É–Κ. –ù–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α―²―¨, –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Η –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤―΄–Ι―²–Η –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –±―Ä–Α―²―¨―è–Φ–Η –Ϋ–Α ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―É ―Ö―Ä–Α–Φ–Α: –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –±―Ä–Α―²–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―΄–Φ, –Μ―é–±―è―â–Η–Φ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –û–Ϋ –Η –≤―΄―à–Β–Μ, –Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ –Φ–Α–Ϋ―²–Η–Η. –‰ ―²―É―² –Ϋ–Α–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Β–Φ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: βÄ€–Δ―΄ –Κ–Α–Κ –‰―É–¥–ΑβÄù. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β: ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Η –Μ–Β―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Η–Φ–Β–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö ―΅–Α–¥, ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –±―΄–Μ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ –≤ –≤–Β―Ä–Β, ―¹ ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η –Μ–Β―² –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –™–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ–Η, –≥–¥–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ–Α. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Η –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Β–≥–Ψ ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Ϋ―É―²―¨, –¥–Α–Ε–Β –≤ ―΅–Β–Φ-–Μ–Η–±–Ψ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Β–Φ. –‰ –Β–Φ―É, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ―É–Ω―Ä–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β–Ι –±―Ä–Α―²–Η–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: βÄ€–Δ―΄ –Κ–Α–Κ –‰―É–¥–ΑβÄù! –û–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―¹–Α–Φ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι. –· ―²–Ψ–≥–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―²–Η–Μ―¹―è: βÄ€–ö–Α–Κ –Ε–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–≥ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨?βÄù –ê –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: βÄ€–î–Α –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–ΙβÄù, –Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–Β―Ä–¥–Η–Μ―¹―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ―²―Ü–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è ―É–Ϋ–Η–Ε–Α–Μ–Η, –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ―è–Μ–Η. –ê –Ψ–Ϋ, –Β―¹–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ―¹―è, ―²–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Ψ–±–Η–¥–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α. –û–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Η–¥–Β―²―¨―¹―è –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι, –Α –≤–Ψ―² –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Ζ–Μ–Ψ βÄî ―É–Ε–Β –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –û–± –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―Ü–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η. –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―è –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–Μ –Η –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β (–Ζ–Α–±―΄–Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è). –ë―΄–≤–Α–Β―² ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ: –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―é―² –Ϋ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é ―Ä―É–±–Α―Ö―É, –Ψ–±–Φ–Α―²―΄–≤–Α―é―² –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. –Γ―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―Ö–Β –Η–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ―Ä―΄ –Κ–Ψ–Ε–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –≤―¹–Β ―à–Μ–Α–Κ–Η. –£ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä–Β, –≥–¥–Β –Ε–Η–Μ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι, –±―΄–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α ―¹–Β―¹―²―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―Ä–Α–Ζ–±–Η―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –≤–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α, –Ϋ–Ψ ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α, –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ζ–Α–Φ–Α―²―΄–≤–Α―²―¨, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Α―²―΄–≤–Α―²―¨. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Φ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―²―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, ―¹ –Φ–Ψ―΅–Ψ–Ι –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥―è―² –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α. –‰ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β–¥―Ä–Ψ (―¹–Α–Φ ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―²―É–Α–Μ–Β―²–Α –≤ ―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ). –û–Ϋ βÄî –Φ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è, –Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ –Η, –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ϋ–Β–Η–Ζ–Φ–Β―Ä–Η–Φ–Ψ –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Ι –Φ–Β–Ϋ―è –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β ―¹―²―΄–¥–Η–Μ―¹―è ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Η –¥–Β–Μ–Α–Μ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –±―΄ ―è –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―², –Α –Ψ–Ϋ –Ζ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Α–Κ ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Κ–Η: –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –±―Ä–Α–Μ –≤–Β–¥―Ä–Ψ –Η –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ. –û ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Ψ―²―Ü–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨: βÄ€―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–ΚβÄù, βÄ€―è –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–ΙβÄù, βÄ€―è –Ϋ–Β–≤–Β–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–ΙβÄù. –û–Ϋ –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è―Ö, –Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Μ―É―΅–Α–Η ―¹–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è, ―¹–Φ–Η―Ä―è–Μ―¹―è. –≠―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –±―΄–Μ–Ψ ―É –Ψ―²―Ü–Α –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ, –Ϋ–Ψ –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Α―Ä–Ψ–Φ –ë–Ψ–Ε–Η–Η–Φ. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –· –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―é ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―²–≤–Α―Ä―¨―é. –ö–Α–Κ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Μ–Η ―ç―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ? –û―²–≤–Β―². –· –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ―²–Α–Κ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―à―¨. –‰–Ϋ–Α―΅–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―é ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ. –ö―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Φ –Η –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―²–Ψ―², –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Η –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨, –Ϋ–Η –Ζ–Μ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―²―¨, –Ϋ–Η ―É–Κ–Ψ―Ä―è―²―¨ –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Μ–Η–±–Ψ. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ–Η–Φ –≤ ―É–Φ–Β, –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ βÄî –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―ç―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Α–≤–≤–Α –î–Ψ―Ä–Ψ―³–Β–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―²–Α―Ä―Ü―É βÄî –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η―é –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β–Ι ―²–≤–Α―Ä–Η, ―²–Ψ―² –Β–Φ―É –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: βÄ€–≠―²–Ψ, ―¹―΄–Ϋ –Φ–Ψ–Ι, –¥–Μ―è ―²–Β–±―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ βÄî ―²–Α–Κ –¥―É–Φ–Α―²―¨βÄù. –ù–Ψ –Α–≤–≤–Α –î–Ψ―Ä–Ψ―³–Β–Ι, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι, –±―΄–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Ψ ―΅–Β–Φ –Η–¥–Β―² ―Ä–Β―΅―¨. –û–Ϋ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è: βÄ€–î–Α, –Ψ―²―΅–Β, ―ç―²–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―è –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –±―΄ ―²–Α–Κ –Ψ ―¹–Β–±–Β –¥―É–Φ–Α―²―¨βÄù. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ι –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Β–Φ―É: βÄ€–£–Ψ―² ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ ―²―΄ ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ω―É―²―¨ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―èβÄù. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨ –Α–≤–≤–Α –î–Ψ―Ä–Ψ―³–Β–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Μ―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι ―²–≤–Α―Ä–Η, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² ―²–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Β–Φ―É ―²–Α–Κ –¥―É–Φ–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ ―¹–Β–±–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―². –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ. –û–¥–Η–Ϋ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―² ―¹–Β–±―è –Ψ―¹–Μ–Ψ–Φ. –£ –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É –Α–≤–≤–Β –½–Ψ―¹–Η–Φ–Β –Ψ–Ϋ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: βÄ€–· –Ψ―¹–Β–ΜβÄù. –ê ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü –Β–Φ―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: βÄ€–Δ―΄ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―à―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Α ―²–Α–Κ ―¹–Β–±―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Α–≤–≤–Α –½–Ψ―¹–Η–Φ–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ψ―¹–Μ–Ψ–Φ, ―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –≤ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –Κ–Α–Κ –Ψ―¹–Β–Μ, –≤―¹–Β –≤―΄―²–Β―Ä–Ω–Η―², –Α ―²―΄ –≤–Β–¥―¨ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―²–Β―Ä–Ω–Η―à―¨βÄù. –ù–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ, –Μ―É―΅―à–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―É ―²–Β–±―è –Ϋ–Β―² ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β, –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅–Β–Φ ―²–Α–Κ–Α―è –≤–Ψ―² –Η–≥―Ä–Α: βÄ€―è –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è ―²–≤–Α―Ä―¨βÄù. –· ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―², –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Η―², –Ϋ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, ―è –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è―é ―¹–Β–±–Β ―ç―²–Ψ –¥–Μ―è ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. βÄ€–ê―Ö ―²―΄ –¥―É―Ä–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ε ―²―΄ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ?βÄù (–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, ―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ). –ß―²–Ψ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ? –≠―²–Ψ –Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―΅―²–Ψ ―è ―¹―΅–Η―²–Α―é ―¹–Β–±―è –≥–Μ―É–Ω―΄–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, ―è –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –¥―É–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―è ―É–Φ–Ϋ–Β–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö. –ï―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Φ―΄ ―¹–Α–Φ–Η ―¹–Β–±―è ―É–Κ–Ψ―Ä―è–Β–Φ, –Φ―΄, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β, –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ ―ç―²–Ψ ―à―É―²―è –Η –Μ―é–±―è. –ù–Β ―²–Α–Κ –Μ–Η? –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―É―΅–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β –Η–≥―Ä–Α―²―¨. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ . –Γ–≤―è―²―΄–Β –Ψ―²―Ü―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö. –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η―΅―¨? –‰ –Β―â–Β: ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β? –û―²–≤–Β―². –¦–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β. –£–Ψ-–Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö, ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ω―É―¹–Κ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤–Η–¥. –£–Ψ-–≤―²–Ψ―Ä―΄―Ö, ―ç―²–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β: ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η–Κ –Η ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö, –Α –Β―¹–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―è―², –Ψ–Ϋ ―²―É―² –Ε–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β―²―¹―è –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Α–Η–≤–Α–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α. –£-―²―Ä–Β―²―¨–Η―Ö, –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―² –Κ–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ζ–Α―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―³―Ä–Α–Ζ―΄, –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ –Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö –Ψ―²―Ü–Ψ–≤ –Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Η, –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –¥―É–Φ–Α–Β―² ―²–Α–Κ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ ―ç―²–Η―Ö ―³―Ä–Α–Ζ –¥–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―². –‰–Ζ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Μ–Α―è¬Μ, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―¹–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η―è. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è, –Φ―΄―¹–Μ–Η―² ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ: –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―É–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ βÄî –±―É–¥―¨ ―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β –Η–Μ–Η –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–Β. –î–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, ―²―΄ –≤―΄―΅–Η―²–Α–Μ ―É –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η―è –Γ–Η–Ϋ–Α–Η―²–Α, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö. –Δ―΄ ―Ö–Ψ–¥–Η―à―¨ –Η –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β―à―¨: ¬Ϊ–· ―Ö―É–Ε–Β –≤―¹–Β―Ö¬Μ, –Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―²–≤–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Β―²―¹―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―²―΄ ―²–Α–Κ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨. –Δ–≤–Ψ–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β βÄî –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β–Φ–Ψ–Β, ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Φ–Β―΅―²–Α–Β―à―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β. –ï―¹–Μ–Η ―²―΄ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², ―²―΄ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –Δ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ –Ϋ–Β –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β –Η–Φ–Β―²―¨ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –Ϋ–Β–Φ, –Α ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –±―É–¥–Β―². –‰ –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―²―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―à―¨ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ ―¹–Β–±–Β, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ―΄–Ι –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ¬Ϊ–Ω―Ä–Α―Ö –Η –Ω–Β–Ω–Β–Μ¬Μ, –Η–Μ–Η –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ –î–Α–≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ ―²―΄ ¬Ϊ―΅–Β―Ä–≤―¨, –Α –Ϋ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ¬Μ, –Α –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö –±―É–¥–Β―à―¨ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨: ¬Ϊ–£–Ψ―², ―è ―΅–Β―Ä–≤―¨, –Α –Ϋ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β―Ö ―ç―²–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –£–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β―Ä–≤–Η, –Α ―è –¥―É–Φ–Α―é. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β―Ä–≤–Η, –Α ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ¬Μ. –ù–Β ―¹―²–Ψ–Η―² ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Α―²―¨. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –¥–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α. –¦―é–±–Α―è –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –Η ―É–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–≤―à–Α―è―¹―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨ –Β―¹―²―¨ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. –ù–Α–¥–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–±―è –Κ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η –Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η –Ψ―² –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Η –Μ―É―΅―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –≤ ―¹―²―è–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α. –£―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ―² –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―¹―²–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ βÄî –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β, –Ω―É―¹―²―¨ –Φ–Α–Μ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β. –ê –≤–Ψ―² ―¹ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β–±―è –Κ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―É―²–Α―²―¨―¹―è –Η –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ι―²–Η –Κ –Α–Κ―²–Β―Ä―¹―²–≤―É. –€―΄ –Η ―¹–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Φ, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Μ―É―΅–Η―²―¨―¹―è: –±―É–¥–Β–Φ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –¥–Α–Ε–Β, –Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β, ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî –Ϋ–Α–Ι―²–Η –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ―²―É –Φ–Β―Ä―É ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―²―΄ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β–Φ, –Α ―É–Ε–Β –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ –¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η –Ω–Ψ–Ϋ―É–Ε–¥–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Κ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Φ―É.

|

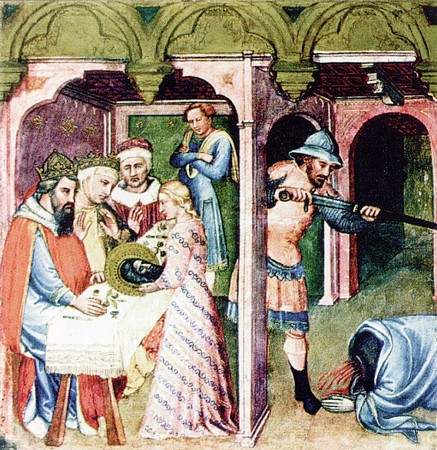

–ü―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β–Φ –Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Α―Ü–Η―é –±–Β―¹–Β–¥ ―¹―Ö–Η–Α―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―²–Α –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ–Α, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Α –ù–Ψ–≤–Ψ-–Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –≥.–ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–±―É―Ä–≥–Α. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β―¹–Β–¥–Β ―Ä–Β―΅―¨ –Ω–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –≤–Η–¥–Ψ–≤ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η ―²―â–Β―¹–Μ–Α–≤–Η―è βÄ™ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Η. –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ–Α–Β–Φ―¹―è, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β? –≠―²–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –±–Ψ―è–Ζ–Ϋ―¨ –Μ–Η―à–Η―²―¨―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Ϋ–Η―é. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Κ–Α–Ε―É―², ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―É–Ε ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –≥―Ä–Β―Ö. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Φ―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β–Φ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Κ–Α–Ε―É―²―¹―è –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η. –ù–Β–¥–Ψ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β–Φ –Φ―΄ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η.  –‰–Ζ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è –‰―Ä–Ψ–¥ ―É–±–Η–Μ ―¹–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Α –Η –ü―Ä–Β–¥―²–Β―΅―É –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –£―¹–Β–Φ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è: –Φ―΄ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―¹―è –≤ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ–Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, –Α ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ ―à―É―²–Η―², –±–Ψ–Μ―²–Α–Β―², –Η –Φ―΄, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ ―Ö–Α–Ϋ–Ε–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –±–Ψ–Μ―²–Α―²―¨. –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Φ―΄, –≤–Β–¥―è ―¹–Β–±―è ―²–Α–Κ, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η, –Κ–Α–Κ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β. –€―΄ ―¹―Ä–Α―¹―²–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Φ–Α―¹–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Β–Φ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è, ―²–Β―Ä―è–Β–Φ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Α –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β–Φ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Φ–Η–≥–Ψ–Φ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Ω―É―¹―²–Ψ―à–Α–Β―². –ë―΄–≤–Α–Β―² –Η ―²–Α–Κ: –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―à–Η―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –û–Ϋ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Ϋ–Α–Φ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ψ―¹―É–Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –ê –Φ―΄, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–Ι―²–Η –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β ―É–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α―²―¨―¹―è ―É―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Ψ―² –Ϋ–Β –≥―Ä–Β―à–Η–Μ, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –≤―΄―¹–Μ―É―à–Η–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ–¥–¥–Α–Κ–Η–≤–Α―²―¨, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ψ―² ―¹–Β–±―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è―²―¨. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥–Ψ–Φ –Μ―é–±–≤–Η –Η ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η―è –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Φ―΄ ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ –Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―è–Φ, ―É―¹―É–≥―É–±–Μ―è–Β–Φ –Β–≥–Ψ –Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α –Β―â–Β –Η ―¹–Α–Φ–Η –≥―Ä–Β―à–Η–Φ.  –Γ―Ö–Η–Η–≥―É–Φ–Β–Ϋ –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ (–†–Β–Ι–¥–Φ–Α–Ϋ) –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ϋ–Β –Ψ–± ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –ë–Ψ–≥―É, –Α –Ψ–± ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Μ―é–¥―è–Φ, –Β―¹–Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Β―² –±―΄―²―¨ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –≥–¥–Β ―Ü–Β–Ϋ―è―² ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η, –Ψ–Ϋ –±―É–¥–Β―² –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η βÄî –Ω–Ψ –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η. –ê –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –≤ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―², ―²–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Φ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ βÄî ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, ¬Ϊ–Κ―Ä―É―²–Ψ–Ι¬Μ. –£ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç―²–Η –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α ―Ü–Β–Ϋ―è―², –Β–Φ―É ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η: –Φ–Ψ–Μ, –Η ―è –Ϋ–Β –Μ―΄–Κ–Ψ–Φ ―à–Η―². –ê –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Κ―Ä–Ψ―²–Κ–Η―Ö –Β–Φ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Κ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ. –ö–Α–Κ –Β–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Η ―²–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β! –ù–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É–Φ―É–¥―Ä―è―é―²―¹―è ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤―¹–Β–Φ: ―²―É―² –Ε–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –Η ¬Ϊ–Κ―Ä―É―²–Η–Ζ–Ϋ―É¬Μ –Η –Κ―Ä–Ψ―²–Ψ―¹―²―¨, ―²―É―² –Ε–Β –Η –Φ–Η–Μ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Η–Β –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –Ω–Α–Μ–Β―Ü –≤ ―Ä–Ψ―² –Ϋ–Β –Κ–Μ–Α–¥–Η, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–≤–Ψ–Β –≤–Ψ–Ζ―¨–Φ―É―². –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―¹―²–≤–Η―è–Φ. –£ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö –Ψ–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―¹–Ψ–Ι–¥–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―¹ ―Ä―É–Κ, –Α –≤ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö βÄî –Ω―Ä–Η–≤–Β–¥–Β―² –Κ –Ω–Ψ–≥–Η–±–Β–Μ–Η. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ―΄ –Η–Ζ ―²―â–Β―¹–Μ–Α–≤–Η―è –±―É–¥–Β–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –±–Ψ–≥–Ψ–Φ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―² –≤–Β―Ä―É―é―â–Η–Β –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―ç―²–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―è―². –ê –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Φ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β–Φ―¹―è ―¹―Ä–Β–¥–Η –±–Β–Ζ–±–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Η–Ζ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è –Ψ―²―Ä–Β―΅–Β–Φ―¹―è –Ψ―² –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –¥―É―Ä–Α–Κ–Η –Η ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Η. –½–Α―Ö–Ψ―²–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―²–Β–Ψ―Ä–Η–Η ―ç–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –Η –Ϋ–Β –≥–Μ―É–Ω–Β–Β, ―΅–Β–Φ –ß–Α―Ä–Μ―¨–Ζ –î–Α―Ä–≤–Η–Ϋ. –ö–Α–Κ –Φ―΄ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Φ, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Κ–Α–Ε–Β–Φ―¹―è –≤ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö? –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Φ―΄ –Η–Ζ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è –±―É–¥–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η ¬Ϊ–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η¬Μ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–¥–Ψ–±―Ä―è―é―²―¹―è –≤ ―²–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –≥–¥–Β –Φ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨. –ê ¬Ϊ–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η¬Μ ―ç―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Φ–Η. –€–Η―Ä ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –±–Β–Μ―΄–Φ, –Α –±–Β–Μ–Ψ–Β βÄ™ ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹―²―΄–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ, –Α –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹―²―΄–¥–Ϋ―΄–Φ. –†–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ö–≤–Α―¹―²–Α―é―²―¹―è –±–Μ―É–¥–Ψ–Φ? –†–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―Ö–≤–Α―¹―²–Α―é―²―¹―è ―²–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–Ω–Η–Μ–Η –≤–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Κ–Α–Κ –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ? –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Α―¹ –Η–Ζ―É–Φ–Μ―è―é―² –Η ―É–Ε–Α―¹–Α―é―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η –Ψ―²–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι –Ψ―² –≤–Β―Ä―΄ –Η –Ϋ–Α–Φ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η –Κ–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –¥–Ψ ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η–Η –†–Ψ―¹―¹–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Ι, –Η –≤―¹–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≤–Η–Κ–Η –≤–¥―Ä―É–≥ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Η –≤ –ë–Ψ–≥–Α –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η―²―¨, –Η –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α –≤–Φ–Η–≥ –Ψ―²–Ω–Α–Μ–Α –Ψ―² –≤–Β―Ä―΄. –¦―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ω―Ä–Η―΅–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ βÄî ―²–Β –Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Μ―é–¥–Η ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Β, –¥–Η–Κ–Η–Β –Η–Ζ―É–≤–Β―Ä―¹―²–≤–Α –Η –Κ–Ψ―â―É–Ϋ―¹―²–≤–Α. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ε–Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –î―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Η―è ―Ä–Α–¥–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Η–Ζ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è. –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―É–≤–Β―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –ù–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―³–Α―Ä–Η―¹–Β–Β–≤ –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –Ψ―²–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² ―¹–Η–Ϋ–Α–≥–Ψ–≥–Η, –Η–±–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Μ–Α–≤―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ―É―é, –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Η ―¹–Μ–Α–≤―É –ë–Ψ–Ε–Η―é¬Μ (–‰–Ϋ. 12, 42βÄ™43). –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²–Β? –¦―é–¥–Η ―É–≤–Β―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –‰–Η―¹―É―¹ –Β―¹―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹, –Ω–Ψ–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, ―΅―²–Ψ –û–Ϋ –Β―¹―²―¨ –Γ―΄–Ϋ –ë–Ψ–Ε–Η–Ι. –ù–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β –Ψ–Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ι, ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄―²―¨ –Ψ―²–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Ψ―² ―²–Ψ–≥–¥–Α―à–Ϋ–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, βÄî ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α―²―¨ –±–Β―¹―΅–Β―¹―²–Η―è, –≤–Β–¥―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–¥–Α –Η–Φ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η βÄî ―Ä–Α–¥–Η ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –Ψ―²―Ä–Β–Κ–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –ù–Β–≥–Ψ. –£–Ψ―² –Κ–Α–Κ–Α―è ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α―è, –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, –≥―É–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β! –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ―é–¥―è–Φ, ―²–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ―é –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É βÄ™ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ε–Β. –ù–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è ―É–≥–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –ë–Ψ–≥―É, –Ϋ–Β –±–Ψ―è―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –Ψ―² –ù–Β–≥–Ψ. –‰ ―²–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―΄ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Β―¹―²―¨ –≤ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Η. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ –½–Α–Κ―Ö–Β–Ι, –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ –Φ―΄―²–Α―Ä–Β–Ι, –≤–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α ―¹–Φ–Ψ–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Η―Ü―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Β–Β. –•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ε–Α–Ε–¥–Α –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ϋ–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≥―Ä–Β―Ö–Α–Φ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥ –Μ―é–¥―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Κ―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Ψ, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Η–Ζ―É–Φ–Η–Μ–Ψ –±―΄. –ü―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤―¨―²–Β ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨, –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Η–Ι ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Η―é, –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â―É―é, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α, –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –±―΄ –Ϋ–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Μ –±―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨: –Ω–Ψ–±–Ψ―è–Μ―¹―è –±―΄ –Ϋ–Α―¹–Φ–Β―à–Β–Κ, –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Α. –ê –½–Α–Κ―Ö–Β–Ι, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―ç―²–Ψ. –‰ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Ε–¥–Α–Μ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Β―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Η –Ψ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ. –Γ―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤–Β, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―é, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Β―à–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α―²―¨ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Α–Φ–Η. –†–Α–¥–Η ―ç―²–Ψ–Ι ―²―â–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι, –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η –Η–¥―É―² –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –ï―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Α: ¬Ϊ–ù–Α –Φ–Η―Ä―É –Η ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Α¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö ―É –Μ―é–¥–Β–Ι, ―Ä–Α–¥–Η –Η―Ö –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―΄, –¥–Α–Ε–Β –Η ―É–Φ–Β―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ. –¦―é–¥–Η –Ε–Β―Ä―²–≤―É―é―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –Ϋ–Ψ –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, ―Ü–Β–Μ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―²―¨―¹―è. –û–Ϋ–Η ―²–Β―Ä–Ω―è―² –≤―¹–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η, –Ε–Η–≤―É―² –≤ –Ϋ–Η―â–Β―²–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―Ö―É–¥–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ―΄, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥―è―²―¹―è ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―΅–Β―²–Β ―¹―²–Α―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Φ–Η, –Η –Φ–Β―΅―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ–Κ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –Η–Φ ―¹–Α–Φ–Η–Φ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―². –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ –Η–Ζ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, –Ψ―²―Ü–Β ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α βÄ™ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Β –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅–Β –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ–Β. –û–¥–Η–Ϋ –û–Ω―²–Η–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―¹―²–Α―Ä–Β―Ü, –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ι, –±―É–¥―É―΅–Η –¥–≤–Ψ―Ä―è–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄–Φ, ―¹ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―é –Η –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ψ –Β–≥–Ψ ―É–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Β–Φ―É –≤–Ψ ―¹–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β: –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―¹―É–Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Ψ―è–Μ–Α –Ω–Α―¹–Φ―É―Ä–Ϋ–Α―è, –Η –≤―¹―è –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Α –≥―Ä―É―¹―²―¨―é –Η ―²–Ψ―¹–Κ–Ψ–Ι. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Μ–Α―΅―É―â–Β–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ ―à–Β–Μ –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –ü―É―à–Κ–Η–Ϋ. –‰ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –£–Α―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Ψ―³–Η–Ι, –Κ–Α–Κ –Β–Φ―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ ―¹–Ϋ–Β, –¥–Ψ–≥–Ψ–Ϋ―è–Β―² –Β–≥–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Γ–Β―Ä–≥–Β–Β–≤–Η―΅, –Α –≤―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Α―¹ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ―è―é―²?¬Μ –ê ―²–Ψ―² –Β–Φ―É –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Β―² ―¹ –Ϋ–Β–≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –≥―Ä―É―¹―²―¨―é: ¬Ϊ–Γ–Μ–Α–≤–Α? –ù–Α ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ψ–Ϋ–Α ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨?¬ΜβÄΠ –£–Ψ―² ―΅―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² ―¹–Μ–Α–≤–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Α―è: –≤ ―¹–≤–Β―²–Β –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Η–Ϋ―΄, –≤ ―¹–≤–Β―²–Β –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Ψ–Ϋ–Α βÄ™ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ. –Δ–Α–Κ –Ϋ–Β –Μ―É―΅―à–Β –Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η ―¹–Μ–Α–≤―É –ë–Ψ–Ε–Η―é, –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨ –ë–Ψ–Ε–Η―é, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―è –Ϋ–Η –Ψ ―΅–Β–Φ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω―É―¹―²–Ψ–Φ, –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―¹―É–Β―²–Ϋ–Ψ–Φ? –£–Β–¥―¨ –Ω―É―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Α―¹ –±―É–¥―É―² –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–¥–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ –Η ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α―¹―²―¹―è –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η―² –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –≥–¥–Β –Ω–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η―è–Φ –±―É–¥–Β―² –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Ω–Ψ―Ö–≤–Α–Μ―΄. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η¬≠―¹–Η–Φ―΄–Φ–Η –Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Γ–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι¬≠ –Η–Φ–Β–Μ ―¹–≤–Ψ―é, –Ψ―¹–Ψ–±―É―é ―²–Ψ―΅–Κ―É –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Α ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Η –≤―¹―ë ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―¹ –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η–Η –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è. –ù–Β–Ψ–±―Ö–Ψ¬≠–¥–Η–Φ–Α¬≠ –Ϋ–Β –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Α―è ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α ―¹–Α–Φ–Ψ¬≠―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β–Φ ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –½–Α–Κ―Ö–Β―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―² –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ω―Ä–Β–Ϋ–Β–±―Ä–Β–≥–Α–Μ ―²–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Η―² –≤ –≥–Μ–Α–Ζ–Α―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–Ζ–Η―²: ¬Ϊ–¦–Β–≥–Κ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –½–Α–Κ―Ö–Β―é βÄî –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨ –Ε–Η–Μ –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β, –Η –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –Ε–Β, –Ε–Β–Μ–Α–Μ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –ï–≥–Ψ. –‰ –Φ―΄ –±―΄ –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –ï–≥–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ ―É–Ε–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ–Β―² –Η –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨ ―É–Ε–Β –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–¥–Β―¹–Ϋ―É―é –ë–Ψ–≥–Α –û―²―Ü–Α¬Μ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Κ–Α. –€―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ βÄî –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ βÄî –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É –½–Α–Κ―Ö–Β―é. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ ―¹–Ψ–Ζ–Β―Ä―Ü–Α―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹ –ù–Η–Φ, ―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ –½–Α–Κ―Ö–Β―é, –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ–Μ–Β–Ω―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, –Α ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η―² –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η, ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹ –ë–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Φ―΄ –≤–Ψ–Ζ–≤―΄―¹–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―²–Ψ–Μ–Ω–Ψ–Ι –Ω―É―¹―²―΄―Ö ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ―¹―è ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η ―É–≤–Η–¥–Β―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –ï–Φ―É ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é. –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–¥–Β―² –≤ –Ϋ–Α―à―É –¥―É―à―É. *** –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ö–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨, –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Β―à―¨ –Μ–Η ―²―΄ –Ω–Ψ –Μ―é–±–≤–Η –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Η–Μ–Η –Ω–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―é? –û―²–≤–Β―². –≠―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨, –Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Α–Κ–Α–Β–Φ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―è–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –Κ –Ϋ–Α–Φ ―¹ –Ω―É―¹―²―΄–Φ–Η, –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ–Η, –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –¥―Ä―É–Ε–Β–Μ―é–±–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ βÄî –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –Ψ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Ω–Ψ –¥–Β–Μ―É, –Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Η–Μ–Η –Η―â–Β―² –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η –≤ ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Ι ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –¥–Α–Ε–Β –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι, –Α ―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ (–Η –Η–Φ–Β–Β―à―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄ –≤ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö), ―²–Ψ, –Ψ―²–≤–Β―²–Η–≤, ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―à―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ö–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―²―¹―²–Ψ–Η―² –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Ψ―² –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É? –û―²–≤–Β―². –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ―É―é –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –≤ –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ―É―é. –ê –Κ–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²―¹―²–Ψ–Η―²? –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α¬Μ βÄî ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β: –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –≤ ―²–Β―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η―²―¨ ―²–≤–Β―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨. –ë―΄–≤–Α–Β―², ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―É–±–Β―Ä–Β―΅―¨ –Ψ―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Α, –Α –Φ―΄ –Ω–Ψ―²–Α–Κ–Α–Β–Φ –Β–Φ―É, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β–Φ ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –Η –≤–Η–¥–Η–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²―΄. –û–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Β―² ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –‰–≥–Ϋ–Α―²–Η–Ι –≤ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η ¬Ϊ–û –Μ―é–±–≤–Η –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ―É¬Μ. –Θ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è. –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α ―΅–Η―¹―²–Α –Ψ―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―¹–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―è, –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η―â–Β―² ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄: ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―΅–Α―â–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η–Μ–Η, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Β–Φ―É –Μ―é–¥―è―Ö. –ï–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Β―²―¹―è, –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α–≤–Η―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –≤―΄–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ βÄî ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Φ―É, –¥―Ä―É–≥―É –Η–Μ–Η –≤―Ä–Α–≥―É. –ê –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²–Α –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ë–Α―²―é―à–Κ–Α, –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Α―é―² –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―è ―Ö–Ψ–Ε―É ―¹ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Η―Ü–Ψ–Φ. –ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ ―¹ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ–Η –Η –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è―²―¨ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η? –û―²–≤–Β―². –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Β–±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Η, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Μ–Η―Ü–Α –Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ψ―²–Ω–Β―΅–Α―²–Ψ–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β, –Η –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β–Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Κ ―¹―É–Φ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Η –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Μ–Η―Ü–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Η–Φ–Η–Κ―É, –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É ―¹–≤–Ψ–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Η –≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²–Ψ ―¹―É―Ö–Ψ. –ï―¹―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨: ¬Ϊ–ù–Β –Ψ–±–Η–¥–Η¬Μ, –Α –Φ―΄ –Β–Β –Ϋ–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β–Φ. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–±–Η–¥–Β―²―¨―¹―è –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –ù–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η―΅–Α―²―¨, –Ω―É―¹―²―¨ ―É –≤–Α―¹ –±―É–¥–Β―² ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Μ–Η―Ü–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤–Β―¹―²–Η ―¹–Β–±―è –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Ψ. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –€–Β–Ϋ―è –Μ―é–¥–Η ―Ö–≤–Α–Μ―è―², –Η ―è ―²―â–Β―¹–Μ–Α–≤–Μ―é―¹―¨ –Η –≥–Ψ―Ä–Ε―É―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ –Ω―É―¹―²―è–Κ–Α–Φ. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Β―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Β–Μ: –Ϋ–Α―΅–Α―²―¨ ―é―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ―é–¥–Η –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α–Μ–Η–Μ–Η. –ö–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –±―΄―²―¨? –û―²–≤–Β―². –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ϋ–Β ―é―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. –°―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥, ―²―Ä–Β–±―É―é―â–Η–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É¬≠–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Β–Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―è, –Η –±–Β―Ä―É―²¬≠ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―é –ë–Ψ–Ε–Η―é. –ê –Κ―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Β–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ―² ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―é―Ä–Ψ–¥–Η–≤―΄–Φ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Μ–Η―à–Α–Β―²―¹―è ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Κ–Α. –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨ –Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ? –£–Β–¥―¨ –Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β―à–Η–≤–Α―²―¨―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η–Β, –Μ–Β―¹―²―¨ –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Η. –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è, –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ψ–Κ―Ä–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Η ―¹–Β–±―è –Η ―²–Β―Ö, –Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η–Φ. –û―²–≤–Β―². –ï―¹―²―¨ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ –±–Ψ―è―²―¹―è –Κ–Ψ–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨―¹―²–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –¥―É–Φ–Α―é―², –±―É–¥―²–Ψ –≤–Β–¥―É―² ―¹–Β–±―è –±–Β―¹–Ω―Ä–Η―¹―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥―Ä―É–±―è―². –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ ―è –±―΄ –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ―è―²―¨ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨ –Η –¥–Α–Ε–Β –Μ–Β―¹―²―¨, –Μ–Η―à―¨ –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ω–Ψ-–¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ―É, –≤–Β–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ. –£ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ï―¹–Μ–Η –≤―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤―É–Β―²–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Α―à–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, ―²–Ψ ―΅–Β–Φ –≤―΄ –Μ―É―΅―à–Β ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤?¬Μ (―¹–Φ. –€―³. 5, 47). –û–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Ι –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Η–Β¬Μ βÄî –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Β–Ϋ–Η–Β. –€―΄ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Μ―é–±–≤–Η. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ ―¹–Ω–Α―¹–Α―²―¨―¹―è, ―É―΅–Η―² –Ϋ–Α―¹ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Φ―É –¥–Β–Μ―É. –ï―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Μ–Η―Ü–Β–Φ–Β―Ä–Η–Φ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ –¥–Ψ–±―Ä―΄―Ö ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β–Φ, βÄî ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –≤―΄ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―²–Β –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–û―²–Β―Ü –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ, –≤―΄ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ–Κ, –≤―΄ –Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²–Β –±―É–¥―É―â–Β–Β ―¹ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Ψ –¥–≤―É―Ö-―²―Ä–Β―Ö ―¹–Α–Ϋ―²–Η–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤¬Μ, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β–Μ–Β–Ω–Ψ. –ë–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η–Κ―É ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―² –Ϋ–Β –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Β–Φ―É –Μ―¨―¹―²–Η―²―¨. –ê ―²―΄ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Η –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É–Β―à―¨―¹―è, ―ç―²–Ψ –Η –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

|

–ù–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –¥–Β―¹―è―²―¨ –Μ–Β―² ―¹―Ö–Η–Α―Ä―Ö–Η–Φ–Α–Ϋ–¥―Ä–Η―² –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ (–†–Β–Ι–¥–Φ–Α–Ϋ), –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –ù–Ψ–≤–Ψ-–Δ–Η―Ö–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―è –≤ –ï–Κ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ–±―É―Ä–≥–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –±–Β―¹–Β–¥―΄ ―¹ –Φ–Η―Ä―è–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ–Ψ–Ϋ–Α―à–Β―¹―²–≤―É―é―â–Η–Φ–Η. –£ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β―¹–Β–¥–Β –Ψ. –ê–≤―Ä–Α–Α–Φ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Β―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –≥–Ϋ–Β–≤, –Κ–Α–Κ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è –Η –≤ –Κ–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –≥–Ϋ–Β–≤ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Β–Ϋ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ. –ù–Α―΅–Α―²―¨ ―ç―²―É –±–Β―¹–Β–¥―É ―è ―Ö–Ψ―΅―É ―¹ –¥–≤―É―Ö –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤ –Η–Ζ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –û–¥–Η–Ϋ –Φ–Ψ–Ι –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―¹―΄–Ϋ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –≤―¹–Ω―΄–Μ―¨―΅–Η–≤―΄–Ι, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Α–Μ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι. –ü―Ä–Η―²–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ. –ë―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Φ–Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É―² –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Β ―¹ –Κ–Β–Φ-―²–Ψ –≤ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Μ―¹―è, ―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é: ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–Κ –Ε–Β ―²―΄ –Ϋ–Β ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ―¹―è? –½–Α―΅–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ –≥―Ä―É–±–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ ―¹ ―²–Β–Φ-―²–Ψ?¬Μ –ê –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –≤ –Ψ―²–≤–Β―², ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β: ¬Ϊ–ß―²–Ψ –≤―΄! –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –≥―Ä―É–±–Ψ?! –€―΄ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Β–Ε–Μ–Η–≤–Ψ –¥―Ä―É–≥ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η¬Μ. –ü―Ä–Η–Φ–Β―Ä –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι. –· –Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –Κ –≤–Β―Ä–Β –Η–Μ–Η ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ι, ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è–Μ ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―É―é –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä―É. –ö–Α–Κ-―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―É–≤–Μ–Β–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ζ―ç–Ϋ-–±―É–¥–¥–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ. –ù–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η: –Ϋ–Β –Ψ–Ϋ –Β–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Μ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –≤–Β―Ä―É, –Α –Ψ–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ βÄî –≤ ―¹–≤–Ψ―éβÄΠ –‰–Ζ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α –≤–Α–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―è―¹–Ϋ–Ψ, –Κ ―΅–Β–Φ―É ―è –Ω―Ä–Η–≤–Β–Μ ―ç―²–Η –Η–Μ–Μ―é―¹―²―Ä–Α―Ü–Η–Η –Η –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄. –ü–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Β. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β? –Γ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ βÄî –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Η ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Α―¹―²–Β–Ι. –ö–Α–Κ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹ –Β―¹―²―¨ –≥–Ϋ–Β–≤? –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Μ―é–¥–Η –≤–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –¥–≤–Β –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –û–¥–Ϋ–Α –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –≥–Ϋ–Β–≤–Β, –Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ –Β–≥–Ψ –±―΄―²–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö: ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η, –Ζ–Μ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Η, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –£―²–Ψ―Ä–Α―è –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥–Ϋ–Β–≤–Α –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ –Η –Η–Ζ–±–Β–≥–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β. –û–±–Β ―ç―²–Η –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –≥–Ϋ–Β–≤–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ?  –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Β. –≠―²–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤ –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –£ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Β―²―¹―è –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β–Φ –Ζ–Μ–Ψ–±–Α –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ―΄, –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―é –≥–Ϋ–Β–≤–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–Β –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β–Φ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ –Ψ―² ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β: –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―²―΄ –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β–Φ―¹―è: ¬Ϊ–î–Α –≤―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β! –≠―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄî –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―²¬Μ. –‰–Μ–Η: ¬Ϊ–£―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―É–¥–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ–Α―è –±―΄–Μ–Α ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è?!¬Μ –ê –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―² –≤ ―¹–Β–±–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≥–Ϋ–Β–≤–Α, –Β–Φ―É –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Β–±―è –≤–Β–¥–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Β βÄî ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η! βÄî –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Α―é―²―¹―è. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ψ ―²–Ψ–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Φ, –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Β–≤ –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ϋ–Α –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–¥–Β. –≠―²–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤ –Κ–Α–Κ ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –≤ ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α –Μ―é–¥–Β–Ι –Η –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –£ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ―Ä–Η―Ü–Α–Β―²―¹―è –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β–Φ –Ζ–Μ–Ψ–±–Α –Ϋ–Α –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ö–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ―΄, –Ψ―¹–Μ–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―é –≥–Ϋ–Β–≤–Α, ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β–Β –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η –Η –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β–Φ, ―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥―΄–≤–Α–Β–Φ. –î–Α–Ε–Β –Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ –Ψ―² ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β: –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Μ, ―²―΄ –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β–Φ―¹―è: ¬Ϊ–î–Α –≤―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β! –≠―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ βÄî –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Κ―Ä–Η―΅–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―², –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―²¬Μ. –‰–Μ–Η: ¬Ϊ–£―΄ ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ―¹―É–¥–Η―²–Β, –Κ–Α–Κ–Α―è –±―΄–Μ–Α ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Β―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è?!¬Μ –ê –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Η –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Β―² –≤ ―¹–Β–±–Β –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―è –≥–Ϋ–Β–≤–Α, –Β–Φ―É –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Β–±―è –≤–Β–¥–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –£–Ψ―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Β βÄî ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η! βÄî –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Η–Ε–Α―é―²―¹―è.