Праздник Освобождения. Христианские параллели Великой Победы

Победа 1945 (фрагмент). Художник: П. Кривоногов. 1949

Пасха — праздник Исхода, праздник Освобождения и Победы. Знаменательным стало то, что Пасха 1945 года пришлась на 6 мая (н.ст.), когда празднуется день великомученика Георгия Победоносца. Церковью святой воин был прославлен как «пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих врач, царей поборниче». Имя Георгий с греческого значит «земледелец». И подобно святому Георгию, миллионы мучеников-земледельцев, оторванных от родимой стороны, шагали вслед за солнцем, освобождая, защищая, врачуя и борясь, добывая свою победу над смертью.

И удивительно ли, что те победные весенние дни были преисполнены христианской символики? Ведь заканчивалась крупнейшая и кровопролитнейшая в мировой истории война — война, для нашей страны начавшаяся в день Всех святых, в земле Российской просиявших (22 июня 1941 г.). Начавшись невероятным всероссийским стенанием, она завершалась такой победой, которой мир еще не видал. Победой, озаренной предвечным светом Истинной Пасхальной Победы…

Моабитская тюрьма

Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на окончание Великого Поста. В Лазареву субботу 28 апреля была взята известная своими пытками берлинская тюрьма «Моабит». В ней содержали противников режима, постепенно и методично превращая их в живые трупы. Теперь склеп стал пуст... Тюрьма и весь одноименный район Берлина получили название в честь библейской земли Моав, жители которой пытались воспрепятствовать Народу Божьему достичь Обетованной земли. Моавитский царь обращался к прорицателю Валааму: «Прокляни мне народ сей, ибо он сильней меня: может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли». Но Бог сказал Валааму: «Не проклинай народа сего, ибо он благословен». Валаам благословил израилитян, предсказав: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города» (Числа. 22:6, 12; 24:17-19).

...В этот день войска вышли к центру Берлина, а 29 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим, приступили к штурму Рейхстага. Тогда же на разных фронтах началась капитуляция немецких войск, занимавших оборону против союзников.

Генерал Йодль подписывает капитуляцию Германии в Реймсе 7 мая 1945 года

30 апреля настал Великий понедельник, когда бесплодной смоковнице было сказано «Да не будет же впредь от тебя плода вовек» — и она тотчас иссохла (Мф. 21:19). В тот день покончил с собой Адольф Гитлер. Но бои продолжались еще два дня, и тишина в Берлине настала лишь к Великому четвергу. К этому времени в целом завершились столкновения и на иных участках фронта. Началась массовая сдача в плен. Победоносные войска выходили на линию соприкосновения с союзниками. Предпасхальным вечером 5 мая начальник штаба союзников У.Б. Смит передал немецкому представителю Фридебургутребование генерала Эйзенхауэра о повсеместной капитуляции как на западе, так и на востоке.

Освобоженные заключенные концлагеря Дахау

6 мая наступила православная Пасха и день великомученика Геогрия Побеносоца. В освобожденном за неделю до того концлагере Дахау пасхальное богослужение по памяти совершали греческие и сербские священники, надевшие самодельные облачения на свои полосатые робы… Тем временем немецкое командование начало переговоры о полной капитуляции. В ночь на Светлый понедельник в Реймсе акт был подписан. Через двое суток по требованию советского командования он был продублирован в Берлине с участием официального представителя СССР маршала Георгия Жукова.

Г.К. Жуков во время подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии

День Победы праздновался 9 мая в Светлую среду, в день памяти Всех святых, на Синайской горе подвизавшихся. Первым из них был пророк Моисей, узревший на Синае Неопалимую купину и получивший откровение о грядущем освобождении своего народа. Откровение о Победе, Исходе, о Пасхе.

Салют Победы в Москве

Федор Гайда

|

КАРЛ ГЕНРИХ БЛОХ - ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ИИСУСА ХРИСТА

Sermon on the Mount. Sermon on the Mount.

Христос в терновом венце.

Карл Генрих Блох (Carl Heinrich Bloch) датский живописец, родился 23 мая 1834 года в Копенгагене, в семье коммерсанта Йоргена Петера и Эмили Блох. Родители хотели, чтобы у сына была серьезная профессия – они видели его офицером в Военно-морском флоте. Но Карла интересовала только живопись и он настоял на том, чтобы выучиться на художника. В 1849 году он поступает в Royal Danish Academy of Art, где через 3 года его награждают малой серебряной медалью за один из его рисунков. Датский меценат J. C. Jacobsen предложил Блоху написать 23 картины для молитвенного зала в реставрируемом замке Кристианборг, пострадавшем от огня. Это был огромный проект, ставящий своей целью проиллюстрировать жизнь Господа. Блох работал над ним около 14 лет. Блох является одни из самых величайших художников, которые отражали на своих полотнах жизнь и смерть Иисуса Христа. В 1888 году ему была оказана высокая честь - было предложено разместить свой автопортрет в галерее Uffizi во Флоренции. Карл Блох встретился со своей будущей женой, Альмой Трепка, в Риме, где они женились в мае 1868. К сожалению, это брак , хотя и был очень счастливым, не был долгим – его жена умерла достаточно молодой - в январе 1886. Горе от потери жены подкосило здоровье художника, к тому же на его руках осталось восемь детей. Карл Блох ненадолго пережил свою жену, скончавшись от рака 22 февраля 1890. Большая часть работ Карла Блоха представляет собой картины на библейские темы.

Исцеление в купальне Вифезда (1880). Исцеление в купальне Вифезда (1880).

Исцеление слепого. Исцеление слепого.

Изгнание торговцев из храма. Изгнание торговцев из храма.

Христос и дети.

Женщина у колодца (Добрая самаритянка).

Воскрешение Лазаря.

Уверование Фомы.  Christ Emaus (1875)

Христос и ребенок.  Тайная вечеря.  Христос в Гефсиманском саду.

Христос в Гефсиманском саду ( версия 2).  Распятие на кресте. Распятие на кресте.  Погребение Христа. Погребение Христа.  Воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа.  The Transfiguration. The Transfiguration.  Consolator. Consolator.

|

А ведь разубеждать этого юнного "мужчину" не кто не посмеет,это его личный поступок и он мне нравится!

|

Родные мои! Молитесь! Как птица без крыльев – так человек без молитвы жить не может. Да, Господи, утром-то встал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» Разок хоть перекреститься правильно, чем сто раз махать руками. Обед пришел. Помолиться бы и “Отче наш” прочитать – да и забыли. Дак опять: “Господи, благослови!” Вечер пришел. Радикулит какой-то, да у кого давление бывает, а у кого и нет. Дак хоть подойди к постели, да с мыслями-то сообрази: “Слава Тебе, Господи! День прошел — благодарю Тебя, Господи”. Вот эти маленькие три-то молитвы, а их желательно каждый день повторять. Это очень желательно, а кто кроме того – так и похвально. Архимандрит Павел (Груздев)

|

Как узнать волю Божью? (+ видео)В рамках вебинаров, которые проводит Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон отвечает на вопросы слушателей. Предлагаем вам его ответ на вопрос “Как узнать волю Божию?” Очень хороший вопрос. Воля Божья — это то, что Бог хочет нам открыть. Нам кажется, что воля Божья — некая тайна за семью печатями, и мы добиваемся ее узнать, а Бог хочет как-нибудь скрыть ее от нас. На самом деле воля Божья — это то, что Бог хочет открыть нам и открывает. Не то, что мы живем, а есть некая воля Божья, которая является тайной и секретом, и мы потеем, стараемся узнать ее. Хотя, в каком-то смысле, может быть, Бог и хочет, чтобы мы решили трудную задачу, приложив усилия. Тем не менее воля Божья — это то, что открывается легко. И недоступна она нам, потому что мы отворачиваемся от нее.  Главным условием познания воли Божьей является отказ от своей собственной воли. Вот в чем смысл послушания. Вот почему ребенок должен слушаться своих родителей — он должен научиться отказываться от своей воли, невзирая на то, какие у него родители — благочестивые, неблагочестивые, умные, глупые. Почему жена должна слушаться мужа, невзирая ни на что? Я иногда спрашиваю женщин, когда они на исповедь приходят, пожилая женщина приходит, спрашиваю: как вы, слушаете мужа? «Ну вот, стану я этого старого дурака слушаться». Но какой бы он ни был — он же муж. Главным условием познания воли Божьей является отказ от своей собственной воли. Вот в чем смысл послушания. Вот почему ребенок должен слушаться своих родителей — он должен научиться отказываться от своей воли, невзирая на то, какие у него родители — благочестивые, неблагочестивые, умные, глупые. Почему жена должна слушаться мужа, невзирая ни на что? Я иногда спрашиваю женщин, когда они на исповедь приходят, пожилая женщина приходит, спрашиваю: как вы, слушаете мужа? «Ну вот, стану я этого старого дурака слушаться». Но какой бы он ни был — он же муж.

Когда учишься слушаться кого-то – учителя, мужа, родителя, духовника — ты отказываешься от воли своей. Многие послушники уходили к очень строгим духовникам. И строгость их духовников восполняла их жажду страдания, жажду послушания, жажду засвидетельствовать перед Богом свою готовность даже до крови пострадать и отказаться от своей воли. То есть начинать познание воли Божьей нужно с умения отказываться от своей воли. Если человек не умеет отказываться от своей воли, если она сохраняется у него, то никакие средства ему не помогут. Бог наоборот будет скрывать от него Свою волю. Потому что если он узнает Его волю – будет противиться ей. Как любящий Отец, Он не хочет нас подвергнуть более строгому наказанию за то, что мы знали, но не сделали. Он лучше это скроет от нас, чтобы мы не знали, чтобы меньше нас наказывать. Если же человек отказывается от своей воли, то воля Божья открывается ему часто. Даже ребенок может возвестить Его волю. Он может узнать волю Божью из чтения Евангелия, из слов духовника. И – это самое важное, наверное, здесь – есть, конечно же, особые старцы, особые святые, которым открыта воля Божья. Явно открыта. Таким старцем был отец Павел Троицкий, о котором, может быть, нужно будет как-то вам рассказать. Когда он был жив, мы получали от него письма, в которых было ясно написано: в этом воля Божья. Сделать то-то и то-то. Нет воли Божьей на этот брак. И мы знали, что это действительно так. И когда человек поступал по-другому, то с ним случались всякие несчастья, беды. Очень легко было узнавать волю Божью таким образом. Но и страшно. Потому что воля Божья вполне может противоречить нашей воле.  Но отец Павел не всегда открывал эту волю Божью своим посулом. Такая вот есть в Москве, в Зачатьевском монастыре, игуменья Иулиания. Когда-то она была Машей и работала медсестрой в отделении детской реанимации. И она решила выйти замуж. Ее благословил духовник, благословили родители, и она не спросила отца Павла, есть ли на это воля Божья. Она написала ему письмо, где сообщала о том, что происходит, и он ей написал: я буду за тебя молиться, но только ты своему мужу будущему не говори ничего обо мне. Он не написал, что есть воля Божья на этот брак. Она его не спросила, он и не написал. Потому что воля Божья открывается тому, кто ее ищет. Но отец Павел не всегда открывал эту волю Божью своим посулом. Такая вот есть в Москве, в Зачатьевском монастыре, игуменья Иулиания. Когда-то она была Машей и работала медсестрой в отделении детской реанимации. И она решила выйти замуж. Ее благословил духовник, благословили родители, и она не спросила отца Павла, есть ли на это воля Божья. Она написала ему письмо, где сообщала о том, что происходит, и он ей написал: я буду за тебя молиться, но только ты своему мужу будущему не говори ничего обо мне. Он не написал, что есть воля Божья на этот брак. Она его не спросила, он и не написал. Потому что воля Божья открывается тому, кто ее ищет.

Ну, она очень мучилась, эта Маша. Мучилась и не знала, как ей быть. И написала все-таки письмо, хотя два раза у отца Павла нельзя было спрашивать одно и то же. Написала ему — есть ли воля Божья? Отец Павел ей ответил, что он долго молился Богу, он просит прощения у нее, у ее родителей, у ее духовника, он понимает, что он их очень расстроит, но воли Божьей на брак нет. После этого она отказала своему жениху. И вот, после этого она стала спрашивать отца Павла, как ей дальше быть: можно ли ей знакомиться с молодыми людьми, можно ли думать о замужестве? И он ей написал: ты сама ни с кем не знакомься, но если что-то предложат, то можно поговорить об этом. В конце концов она его спросила, есть ли воля Божья ей вообще выходить замуж? И он ей написал, что вообще-то тебе воли Божьей выходить замуж нет. Почему? Потому что она должна была стать игуменьей Зачатьевского монастыря. Но открылось это не сразу. И нам Бог не сразу открывает – это скорее не воля Божья, это более широкое понятие – наше предназначение, не сразу открывает наше будущее. Если бы кому-то из вас открылось все то, что придется претерпеть в жизни, вы, наверное, впали бы, может быть, в уныние какое-то или еще что-то. Так что это постепенно открывается. И вообще, как яблоко едят по кусочкам, так и человек постепенно приобщается к духовной жизни. Но когда есть такой старец, то, конечно, волю Божью можно узнать. Когда такого старца нет, то тогда узнавать волю Божью помогает нам Евангелие, помогает нам духовник. Почему вот мы говорим, что хорошо бы, чтобы был духовник. Я когда служил в Москве, то говорил нашим сестрам, которые учились у нас в училище, и они знали ответ на все недоуменные вопросы. Вот они спрашивали: «Что делать, если там вот то-то и то-то? А как поступить, если то-то и то-то случается?» Они всегда знали, что ответ такой: «Нужно спросить у духовника». Но теперь здесь, в Смоленске, я мало знаю духовников и не могу вам сказать, что о чем-то нужно спросить у духовника. Как-то я стал в этом сомневаться в последнее время, что священник, у которого ты исповедуешься – не духовник, не духовный человек, а любой священник, у которого ты исповедуешься, – даст тебе ответ на этот вопрос. Поэтому я тоже так отвечать не советую, дорогие друзья. Воля Божья узнается, исходя из того, что совершается. Вот если начинаем что-то делать, и это что-то получается, то мы верим, что есть воля Божья. Не получается — верим, что нет. Но, конечно же, бывает так, что ты сначала думаешь, что воли Божьей нет, потом начинаешь думать, что все-таки есть. И потом опять. И, так бывает, много раз меняется твое мнение об этом. Поскольку мы люди не духовные, переменчивые, у нас от нашего настроения зависит решение, есть ли воля Божья на то или на другое. Но одно нужно сказать, что узнавать волю Божью нужно учиться. Отец Павел писал письма отцу Всеволоду Шпиллеру. И в этих письмах тоже очень часто писал: воля Божья есть на то-то, воли Божьей нет на это. И эти письма читал сын отца Всеволода Ян Всеволодович Шпиллер – дирижер такой был. И вот однажды он нашел такую книгу, которая называется «Илиотропион», и решил ее прочитать и уж научиться узнавать волю Божью. А отец Павел ему написал, что воля Божья не узнается из книг, тем более молодому человеку воля Божья так не откроется. Мы можем успокоится на том, дорогие друзья, что мы должны стремиться познавать волю Божью. Как ее познавать? Вот если нам предстоит что-то сделать, и мы не знаем, так поступить или нет — во-первых, нужно отвергнуться своей воли. Чтобы оба решения вопроса были мне абсолютно равнозначны. Жить или умирать, болеть или выздоравливать, выходить замуж или не выходить или еще какой-то другой вопрос мы должны от себя как-то отделить, не быть пристрастным ни к одному из этих решений. И после этого усердно молиться Богу, чтобы Господь открыл Свою волю, чтобы Господь дал понять. И на что преклонится сердце, решить, что нужно именно так поступать.  photosight.ru. Автор: Николай А Чебанов Я не уверен, что мы всегда поступим по воле Божьей. Но все-таки в этом делании, отказе от своей воли, молитве к Богу, вспоминании каких-то Евангельских слов – в этом возникает некая опытность, некое умение различать, что плохо, а что хорошо. Но дается это не сразу — есть некий путь. Чтобы узнать волю Божью, нужно прожить долгую жизнь, наверное, научиться отказываться от своей воли, научиться молиться. Тогда воля Божья откроется. Но, конечно же, если мы хотим научиться исполнять волю Божью, еще очень важно — исполнять то, что уже нам известно как воля Божья. Молиться по утрам есть воля Божья? А что же мы этого не делаем иногда? Есть воля Божья не гневаться? Но мы же часто гневаемся. Есть воля Божья поститься? Нельзя нарушать пост. Есть воля Божья не сидеть в интернете до середины ночи? Ясно, что есть воля Божья. Если мы будем то, что нам уже известно, исполнять, тогда Господь, конечно же, откроет нам волю Божью и в других случаях. А если мы то, что нам известно, не делаем — то какая же это воля Божья? И закончу эти пространные рассуждения о воле Божьей одним интересным случаем, который был у нас на Афоне. Мы как-то с отцом Владимиром Воробьевым и с отцом Анатолием Фроловым пошли из монастыря Заграф в монастырь Хиландар. Спросили, какая туда дорога, выбрали неправильный путь и смело пошли по нему, думая, что мы находимся на правильном направлении. Нам встетился какой-то человек, одетый в мирскую одежду. Это был болгарский священник – там многие болгарские священники приезжают в монастырь немного подработать. Он спросил нас, куда мы идем, мы сказали, что в Хиландар. Он сказал, что мы не по той дороге идем, не успеем, монастырь закроют, и нам придется ночевать на улице. Нам надо вернуться обратно. Но мы, совершенно уверенные, что идем по правильной дороге, потому что нам указали, стали говорить, что это не так, что мы идем туда, стали с ним спорить. А он хотел нам помочь и стал спрашивать: ну, как так? на что же вы надеетесь? И один из нас сказал: «Надеемся на волю Божью». И он нам на это ответил: «Какая дуракам воля Божья?» Ну, дуракам – в смысле людям не смиренным. Дураки, конечно, разные бывают. Смиренный дурак лучше любого гордого умника. Поэтому, конечно, если мы хотим узнать волю Божью, нужно напрягать свой ум, приобретать смирение и уметь отказываться от своей воли. Тогда, конечно, воля Божья обязательно откроется. Источник: Екатерина Степанова, “Нескучный сад”, подготовка текста: портал «Православие и мир»

|

Никогда ни о чём не жалейте...

Никогда ни о чём не жалейте вдогонку!

Если все, что случилось, нельзя изменить,

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,

С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось,

Иль о том, что случится не может уже...

Лишь бы озеро Вашей души не мутилось,

Да надежды, как птицы парили б в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.

Если даже за всё Вам - усмешка в ответ.

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...

Не жалейте, что Вам не досталось ИХ БЕД.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте - Никогда, никогда ни о чём не жалейте -

Поздно начали Вы или рано ушли.

Кто-то пусть гениально играет на флейте,

Но ведь песни берет он из Вашей души.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте -

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви...

Пусть другой гениально играет на флейте,

Но еще гениальнее слушали Вы!

/Андрей Дементьев/

|

ОБРЕТЕНИЕ ПОКОЯ В РУКАХ БОЖИИХ

Душа человека устроена так, что она постоянно нуждается в утешении. В монашеской среде мы часто спрашиваем друг друга: «Ну что, отец, ты обрел покой? Тебе здесь нравится?» Предположим, что в этом монастыре я обрел покой, здесь успокоилась душа моя, а в другом – нет. Даже если я не могу обрести покой на каком-нибудь месте, – это вовсе не значит, что вокруг меня невыносимая обстановка, просто лично меня она не устраивает, не приносит мне успокоения.

Вот этого «успокоения» и ищет наша душа. Оно является точкой опоры, спасательным кругом, который нам подает Христос посреди водоворота повседневности. Как выразился один святой Церкви: «У нас кружится голова от морской болезни, от шторма и бури вещей мира сего!»

Но вот, посреди шторма и бури грядет Христос, подает нам руку и вытаскивает нас из пучины, говоря: «Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы» (Мф 11:28). А затем говорит нечто очень важное о том, каким образом мы можем обрести покой. Он говорит: «Научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем» (Мф 11:29). Христос призывает нас научиться этим добродетелям непосредственно у Него Самого. Только таким образом человек может обрести истинный покой.

Действительно, кто в конечном итоге обретает мир и душевное успокоение? Только смиренный человек! Нам же, горделивым, самолюбивым и эгоистичным, очень сложно обрести истинное душевное умиротворение, потому что мы сами препятствуем Христу взять нас в Свои объятия. Мы сами не хотим ввериться Ему. Мы либо боимся Бога, либо не доверяем Ему, думая так: «Нет, я сам все устрою! Я сам разберусь в своей жизни, буду все держать под контролем, чтобы быть уверенным, что все идет должным образом».

Разумеется, Господь вовсе не желает, чтобы мы пустили все на самотек, относясь ко всему безразлично, уподобляясь бездейственным лентяям. Напротив, Христос нам заповедал трудиться над собой и бороться со своими страстями, немощами, недостатками и жизненными обстоятельствами. Господь нам заповедал разумную заботу о насущном, но забота эта не должна поглощать все наше свободное время, нанося ущерб нашим душам. Заботясь о необходимом, мы должны быть внимательными, чтобы нас не унес стремительный круговорот вещей преходящего мира сего. Если ты сделал все от тебя зависящее, превзошел свой человеческий предел и истощился душевно (если можно так выразиться), то отойди в сторону, предоставляя Богу устроить то, чего ты сам сделать не в силах.

Чтобы не утомлять вас только лишь одной теорией, я расскажу вам пару историй, чтобы на деле показать, как простые люди в повседневности переживают это доверие самого себя и своей жизни Богу.

Одно время я жил на Афоне в пустынной местности Капсала. Она находится между монастырями Ставроникита и Пантократор.

Это красивейшее место, с очень живописной природой, освященное молитвами многих подвижников. В те годы там совершенно не было дорог и какого-либо следа цивилизации. На Капсале подвизалось множество отшельников-старчиков. Мы жили в великой нужде и бедности. Нас там никто не знал, и мы не знали никого. И вот представьте себе: один раз я спустился с Капсалы (мы жили на высоте 300 метров) вниз, на афонскую пристань Дафни, чтобы забрать какое-то важное письмо.

А в это время на Святую Гору приехал президент Греции. И вот мы видим, что у пристани собираются монахи, полиция, народ. Тогда один из старцев мне говорит: «Слушай, дьякон, спроси у них, что случилось? Почему они здесь все собрались?»

«Хорошо!» – отвечаю я ему. Я пошел и спросил, по какой причине столько народу собралось на пристани. На что мне ответили, что приехал Сардзедакис. «Что за Сардзедакис?» – думаю я.

Возвращаюсь к старчику и говорю, что все ждут Сардзедакиса.

– А кто это? – спрашивает он.

– Да я сам не знаю! – отвечаю я.

– Ты иди, спроси у них, пожалуйста, кто это.

Я подхожу к полицейскому и спрашиваю:

– Скажите, а кто такой этот Сардзедакис?

Полицейский чуть меня не арестовал.

– Ты что, больной? – говорит. – Ты что, не знаешь, кто такой Сарздзедакис?!

А мы действительно не знали, кто такой этот «Сардзедакис».

Также помню, когда у нас поспевали фрукты и овощи, наш старец упаковывал их в пакеты и раздавал их престарелым монахам, живущим по соседству. Напротив, в расщелине, в маленькой келии жил один старчик по имени Сергий. Он жил один в полуразрушенной келии в очень пустынном месте.

Каждую ночь я наблюдал, как он от свечей зажигал лампады в своем храме. Ночи в горах очень темны, и свет от его свечи был виден издалека. Наш старец попросил отнести ему пакет с продуктами.

Я подошел к его келии и постучался в дверь. Когда отец Сергий открыл дверь, я протянул ему пакет со словами: «Отец Сергий, наш старец попросил меня отнести тебе эти продукты!» (Пакет был забит доверху.) – «Ах, благодарю тебя! – говорит. – Я возьму только то, что мне необходимо». Он взял немного хлеба, зелени и еще чего-то, говоря: «На сегодня этого достаточно!»

Тогда я возразил ему:

– Старец, возьми весь пакет, я это все для тебя принес!

– Нет, нет! Благодарю тебя, отец! Я пока не нуждаюсь! Этого хватит на сегодня!

– Возьми остальное, будешь иметь и на завтра! – воскликнул я.

На что он мне ответил:

– Верю, что Господь, позаботившийся обо мне сегодня, позаботится обо мне и завтра!

– Конечно, отче, но все это тоже для тебя Господь послал!

– Согласен! Но Господь также сказал: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». То есть, на сегодняшний день, а о завтрашнем дне Он ничего не говорил.

Тогда я спросил его, сколько лет он живет в этой келии. Оказалось, что пятьдесят шесть лет. Пятьдесят шесть лет он прожил на этом месте, не заботясь о том, что он будет есть завтра! Смотрите, Господь в течении пятидесяти шести лет посылал ему его хлеб насущный только на сегодняшний день.

Представьте, какая вера и упование на Промысл Божий были у этого человека!

Можно было бы возразить: откуда же в этой пустыне может взяться «хлеб насущный, подаваемый днесь»? Неоткуда. Однако же этот старец в доброй беззаботности своей о завтрашнем дне был питаем Господом ежедневно.

Приведу вам и другой пример. Однажды, когда мы жили в Новом Скиту, я посетил отцов, живущих на отвесных скалах Карули.

Там я зашел к отцу Стефану, сербу.

В разговоре я спросил его:

– Отче, не страшно тебе было подниматься и спускаться по отвесным скалам в свою пещеру, держась за цепи?

– Конечно, было страшно! Очень! – ответил он.

– В первый день, как я пришел сюда, я сказал себе: «Вот это да! Куда я забрался!» Когда я осилил этот опасный спуск, с собой у меня был только один хлеб и небольшой пакетик с маслинами. Я подумал: «Ну, хорошо! Сегодня, завтра и послезавтра я буду питаться этим хлебом. А потом что?» И меня охватило такое уныние, когда я осознал, что у меня с собой абсолютно ничего нет, чтобы жить в этом пустынном месте. Насколько хватает глаз, вокруг только обрывистые скалы и море, а я здесь совершенно один.

Но прошло уже 25 лет, и Господь ни разу не оставлял меня своим попечением. У меня до сих пор осталась часть этого хлеба, и я храню его как память, не только потому, что я не успел его тогда съесть. Он даже совсем не испортился.

На этих примерах мы можем видеть, как Господь заботится о человеке, вверившем свою жизнь Богу со смирением. Любой человек, предавший себя и свою жизнь в руки Божии, может опытно удостовериться в том, что Господь, промышляя о человеке, не остается в бездействии. С этого момента Бог берет ответственность в свои руки. И все действия, которые предпринимает Бог по отношению к человеку, несравненно эффективнее немощных предприятий человека. Со своей стороны, мы, конечно, должны делать все зависящее от нас, все, что в наших силах. Чтобы наша совесть была чиста и спокойна. Но предпринимаемые нами действия не должны доставлять нам душевного вреда и причинять нам чрезмерное беспокойство. Человек должен сказать сам себе: «Все! Больше в этой ситуации я ничего сделать не могу!» И с того момента, как ты предаешь свои скорби, печали, проблемы, своего ребенка, свое здоровье, свое экономическое положение и состояние, все то, о чем ты беспокоишься, Богу – Бог являет тебе свою помощь, присутствие и заступничество.

Это происходит обязательно, даже если события развиваются не так быстро, как тебе бы хотелось. Если тебе кажется, что Бог «молчит» и бездействует, а ты пребываешь верным Ему, тогда Господь обязательно явит Себя чудным образом. Священное Писание речет: «Надеющиеся на Господа не постыдятся». «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь» (Иер 17:7). «На Тебя уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их; к Тебе воззвали они, и были спасаемы; на Тебя уповали, и не оставались в стыде» (Пс 21: 5-6). Кто из верных чад Господа может сказать, что надеялся на Господа и посрамился? – Никто!

Конечно, кто-то может возразить, что очень часто получается не так, как я этого хотел… Но если такой человек имеет доверие к Богу, то, тщательно рассмотрев обстоятельства своей жизни, он увидит, что в конечном результате все устроилось так, как ему это было полезно.

(Митрополит Лимасольский Афанасий

Перевел с новогреческого Димитрий Лампадист)

|

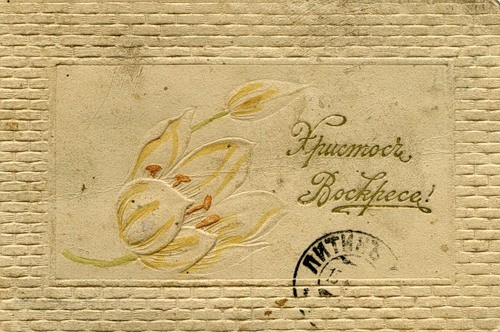

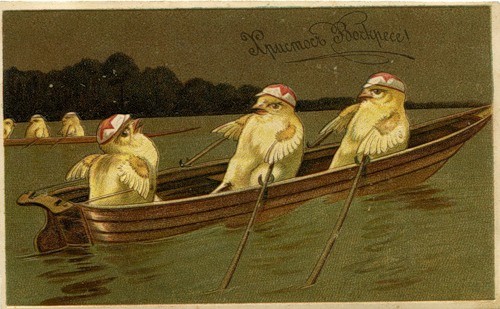

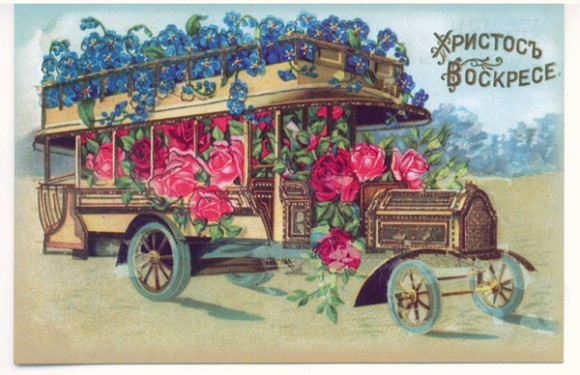

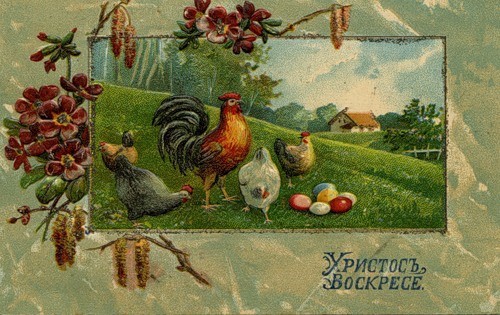

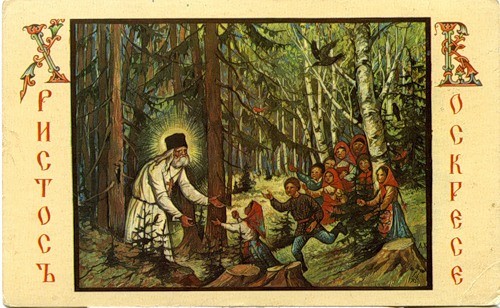

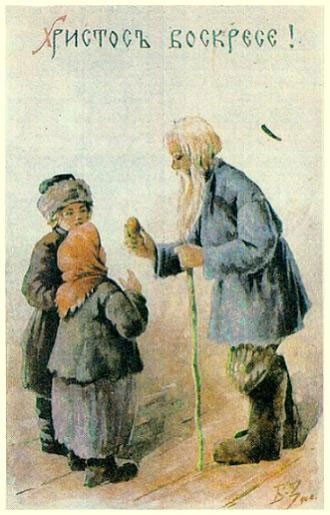

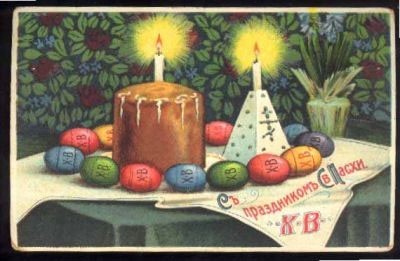

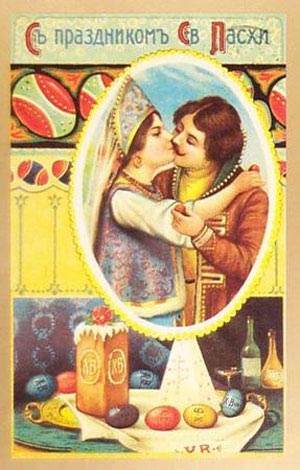

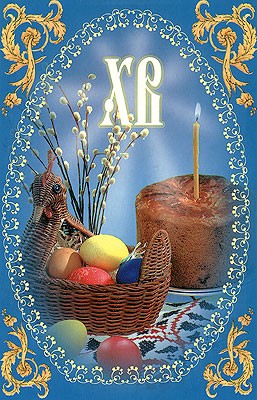

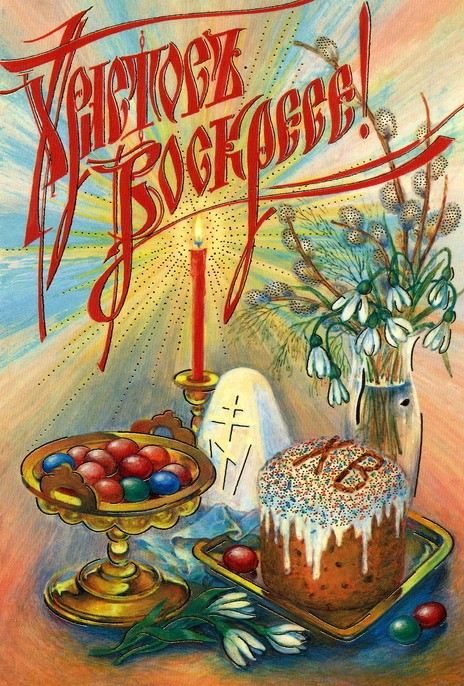

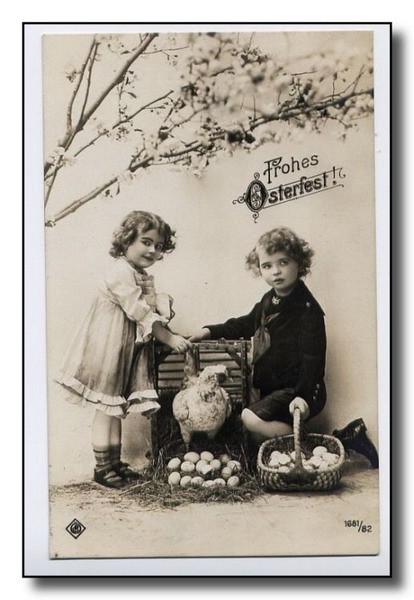

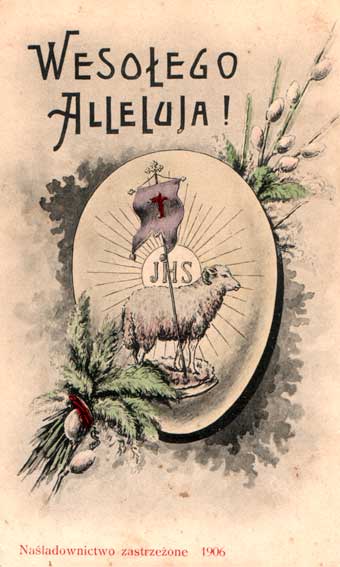

Открытка на Пасху: История пасхальных открытокМного десятилетий подряд накануне Пасхи тысячи пасхальных открыток (картинок) несли поздравления со Светлым днем к тем, кого люди не могли поздравить лично. «Христос воскресе!» – этими словами радости и любви люди спешили поделиться со своими родными и близкими, которые оказались далеко в праздничные дни.

Когда появились первые «открытые письма», точно сказать невозможно. Некоторые историки утверждают, что подобные послания отправляли еще в Древнем Египте. Непосредственными предшественницами современных открыток были гравированные карточки, изобретенные французским гравером Демезоном в 70-е годы XVIII века. Новшество популярностью не пользовалось, поскольку пересылка по почте приветствий и поздравлений с текстом, который мог прочитать любой, считалась нескромной. А вот в России подобные гравированные карточки прижились, хотя общественной почте их не доверяли.

«Почтовое» хождение открытки получили лишь спустя столетие, в 1870 г. и снова во Франции – в военное время в армии не хватало бумаги для писем. С легкой руки книгопродавца Леона Бенардо почтовую бумаги стали заменять кусочками картона. На одной стороне писали адрес, а другая предназначалась для письма. Некоторые солдаты делали на картонках рисунки. Вдохновившись этим, Бенардо украсил адресную сторону открытки патриотической виньеткой и выпустил первую французскую открытку. По другим данным, первую иллюстрированную открытку выпустил книготорговец Шварц из Ольденбурга. В 1874 г. был установлен единый европейский размер открытого письма – 90 х 40 мм, который в 1925 г. заменили на новый – 105 х 150 мм.

Первые иллюстрированные открытки были черно-белыми, затем начали выпускать цветные и фото-открытки. Писать что-либо, кроме адреса, на оборотной стороне открытки было запрещено. В результате отправителю невольно приходилось портить изображение. В 1904 г. появились открытки, на оборотной стороне которых было выделено место для письма.

Изображения на открытках были самыми разнообразными по тематике, но самыми распространенными стали поздравительные открытки, в том числе и с религиозными праздниками. В России по числу отправлений, безусловно, лидировали пасхальные и рождественские открытки, а также открытки с поздравлениями ко Дню Ангела.

Накануне Пасхи тысячи открыток несли поздравления со Светлым днем к тем, кого люди не могли поздравить лично. «Христос воскресе!» – этими словами радости и любви люди спешили поделиться со своими родными и близкими, которые оказались далеко в праздничные дни.

Трудно поверить, но первые пасхальные открытки в России появились только в 1898 г. Они были иллюстрированы четырьмя «весенними» акварелями русского художника Н.Н.Каразина. Выпустило открытки издательство при московской православной общине Святой Евгении. Опыт оказался удачным, открытки охотно раскупали, отправляли по почте, использовали для украшения дома к празднику и бережно хранили. В дальнейшем издательство общины стало одним из самых уважаемых в стране производителем поздравительных открыток. За 20 лет эта благотворительная организация, созданная для помощи бедствующим сестрам милосердия, выпустила около 6,5 тысяч названий открыток разнообразного содержания. Рисунки для них делали самые известные художники того времени: Билибин, Пимоненко, Бём, Зарубин, Зворыкин, Беренштам и многие другие.

Производством открыток скоро занялись и другие издательства, например, петербургское «Ришар» и рижское «Ленц и Рудольф». Поскольку в Европе открытки не пользовались таким спросом, как в России, некоторые западные издательства печатали их для нашей страны. Именно из Европы на российские пасхальные открытки, помимо традиционных яиц, куличей, храмов, весенних пейзажей и христосующихся людей, попали образы, для России совсем не характерные, например, зайцы или цыплята.

Во время Первой мировой войны на пасхальные открытки проникли агитационные и военные сюжеты, а в первый послереволюционный год на открытке появилось красное яйцо – как символ нового миропорядка. Впрочем, сразу после этого пасхальные открытки были объявлены пропагандой религии, чуждой советскому человеку, и надолго исчезли из нашей жизни. Традиции русской пасхальной открытки сохранялись лишь в кругах эмигрантов.

После окончания Великой Отечественной войны пасхальные открытки небольшими тиражами начали выпускать церковные издательства, однако продавались они только в церковных лавках. Постепенно возрождаться пасхальная открытка начала лишь в конце 80-х годов прошлого века. Несмотря на все возможности современной полиграфии, многие издательства тиражируют дореволюционные открытки, объясняя это тем, что фантазия художников, к сожалению, не идет дальше стандартных яиц, куличей и фотографий соборов.

Открытки, картинки про Пасху (ФОТО)Дореволюционные пасхальные открытки                       Современные открытки с Пасхой          Зарубежные открытки

|

Измерение Огня Если кто помнит, в 2011 г., накануне Страстной седмицы, в России прокатилась беспрецедентная кампания, "развенчивающая" чудесное происхождение Благодатного огня, сходящего с Гроба Господня на Пасху. И многие православные были потрясены прокатившимся в печати валом лжи. И за несколько дней до Пасхи в Иерусалим отправился физик Андрей Волков. Это выдающийся учёный-экспериментатор. Научные измерения, проведённые им в Иерусалиме, - первые в истории схождения Благодатного огня.Андрей Александрович имел цель исследовать природу Благодатного огня. Последние 12 лет он занимается так называемой низкотемпературной плазмой. Если кто помнит, в 2011 г., накануне Страстной седмицы, в России прокатилась беспрецедентная кампания, "развенчивающая" чудесное происхождение Благодатного огня, сходящего с Гроба Господня на Пасху. И многие православные были потрясены прокатившимся в печати валом лжи. И за несколько дней до Пасхи в Иерусалим отправился физик Андрей Волков. Это выдающийся учёный-экспериментатор. Научные измерения, проведённые им в Иерусалиме, - первые в истории схождения Благодатного огня.Андрей Александрович имел цель исследовать природу Благодатного огня. Последние 12 лет он занимается так называемой низкотемпературной плазмой.

Какая тут связь с Благодатным Огнём?

В состоянии плазмы находится подавляющая часть вещества вселенной: звёзды, галактические туманности, межзвёздная среда. Это сильно ионизованный газ, в котором концентрации положительных и отрицательных зарядов равны. Около Земли плазма существует, например, в виде солнечного ветра, ионосферы. На самой же Земле это редкое явление, и создавать её научились совсем недавно. Например, в хирургии начали применять "скальпели" из тончайшей струйки плазмы, раскалённой до 5000-7000 градусов. Это высокотемпературная плазма, которой можно лишь резать материю. А есть ещё низкотемпературная, в 40-80 градусов, которая умеет заживлять раны.

И, судя по многочисленным описаниям, появление Благодатного огня сопровождается появлением плазмы, которая внешне очень напоминает низкотемпературную. Например, известно, что какое-то время этот Огонь совершенно не обжигает руки и лицо. Также, почти тысячу лет очевидцы говорят о неких сполохах, пробегающих по стенам храма и перед, и в момент схождения Огня. Сейчас, правда, их сложно заметить - из-за тысяч фотовспышек, поскольку в храме не запрещено фотографировать.

По словам Андрея Алексадровича, такие плазменные явления уникальны, потому что в воздухе они могут существовать лишь в строго определённых условиях (в лабораторных же условиях исседования происходят в вакууме). Известен только один аналог Благодатного огня - это свечение так называемых огней святого Эльма. Они обычно возникают на мачтах кораблей при большой разности электрических потенциалов между облаками и водой и при очень высокой влажности. Но над Гробом Господнем на Пасху жарко и сухо, никакой, проводящей электричество влажности, нет и неоткуда взяться мощной разности потенциалов. Между тем, там появляются сполохи, столпы светящиеся, которые, по мнению ученого, сворачиваются потом в искру и образуют Огонь. Явление это вполне физично, но откуда оно берётся?

К вере через науку К вере через науку

На вопрос: "Вам, православному, не боязно было научным прибором измерять чудо?", учёный ответил, что крестился поздно, в 33 года, и к вере пришёл как раз через науку.

"Однажды я решал математическую задачу о насыщении замкнутых систем и обнаружил удивительную вещь: замкнутая система очень быстро приходит к стационарному состоянию. Практически мгновенно. Ну, чтобы объяснить, приведу такой пример: вы берёте большой бак, чего-нибудь туда сыпете, заглядываете - а там уже всё сварилось, равномерно распределившись. Оказалось, что время, необходимое для выстраивания хаоса во что-то однородное, внутри бака очень маленькое. Это я образно говорю, описывая то, что математически понял. Я был просто в шоке. А если взять и представить человека или всю вселенную в виде бака, закрытого крышкой? Могут ли они существовать в такой замкнутой системе? Известно: если вы перестанете общаться с другими людьми, то будете "вариться" в самом себе и автоматически деградируете. То же самое с группой людей, три поколения замкнутости - и вырождение. И вот то же самое со всей вселенной. Понятно, что должно иметься какое-то иное, отличное от вселенной, начало, находящееся над ней и размыкающее замкнутую систему. В противном случае ничто не будет поддерживать смысловое разнообразие внутри мироздания, оно быстро "сварится". Вообще-то, мысль эта не нова, но я получил поразительное подтверждение её - обнаружил необычайную скорость, при которой теряется многообразие в замкнутой системе. Это чётко описывается математическими дифференциальными уравнениями.

Так что чудо сотворения мира очень даже поддаётся научному исследованию. Точнее, не само чудо - оно навсегда останется тайной, - а сопутствующие ему феномены. Это как в иконе: сам образ исследовать невозможно, а вот краски, которыми он написан, - это чистая физика, их можно рассматривать под микроскопом. Никакого дерзновения с нашей стороны не было, поскольку человеку всё равно не дано "измерить чудо", а исследовать физические явления - просто моя работа".

Как происходил эксперимент Андрей Александрович рассказывает: "Там, в коридоре, верующих делили на три части: одних направляли в православную часть храма, других - в армянскую, третьих - в коптскую. Мы, цепочка телевизионщиков, шли в армянскую часть, поскольку там, на втором этаже, обзор лучше. Но меня, хотя я ничем от них не отличался, буквально выдрали из цепочки и отправили к православным. Деваться некуда, стал искать там подходящее местечко. Устроился метрах в пяти-семи от самого Гроба Господня - на достаточном расстоянии, чтобы в точности записать радиофизическую обстановку в Кувуклии. В толпе было сложно развернуть прибор, но тут удалось выгородить небольшой закуток у стены: в полуметре от неё стояла коляска с инвалидом, а тут ещё пришёл журналист ОРТ Сергей Пашков со своей камерой. Периодически в этот закуток нам приходилось потом затаскивать людей, теряющих сознание, - отпаивали водой, давали валидол. Шесть часов простоять в толпе - не каждый выдержит. Одновременно следил я и за шкалой прибора. Андрей Александрович рассказывает: "Там, в коридоре, верующих делили на три части: одних направляли в православную часть храма, других - в армянскую, третьих - в коптскую. Мы, цепочка телевизионщиков, шли в армянскую часть, поскольку там, на втором этаже, обзор лучше. Но меня, хотя я ничем от них не отличался, буквально выдрали из цепочки и отправили к православным. Деваться некуда, стал искать там подходящее местечко. Устроился метрах в пяти-семи от самого Гроба Господня - на достаточном расстоянии, чтобы в точности записать радиофизическую обстановку в Кувуклии. В толпе было сложно развернуть прибор, но тут удалось выгородить небольшой закуток у стены: в полуметре от неё стояла коляска с инвалидом, а тут ещё пришёл журналист ОРТ Сергей Пашков со своей камерой. Периодически в этот закуток нам приходилось потом затаскивать людей, теряющих сознание, - отпаивали водой, давали валидол. Шесть часов простоять в толпе - не каждый выдержит. Одновременно следил я и за шкалой прибора.

"Ловить" радиовсплеск приходилось всё время. Уже давно Иерусалимский Патриарх скрылся в Кувуклии, началась церемония... И вот - есть! Зафиксировано изменение спектра излучения из-за непонятного импульса. Произошло это после 15 часов 4 минут. Один всплеск - и больше ничего похожего. Электроразряд. Что он такое, откуда взялся, я не знаю. А вскоре появился и Патриарх Иерусалимский с горящей свечой.

Позже, уже вернувшись в Россию, я занялся раскадровкой записанных радиосигналов. Фиксация проходила в течение шести с половиной часов. Один замер - это около тысячи "кадров". Работа довольно утомительная. Но подтвердилось: перед появлением Огня был электрический разряд.

О плазменных явлениях я уже говорил - и они сами по себе являются чудом, поскольку в храме нет никаких условий для их возникновения.

Второй необъяснимый факт: электрическая заряженность воздуха, которая обнаруживается даже без приборов, многие чувствуют, что во время схождения Благодатного огня у них волосы на руках дыбом становятся. Такое возможно при очень большой разности электрических потенциалов, скажем, между крышей дома и полом первого этажа. Это, если дом сделан из чистого кварца, а на улице - гроза. Но на Пасху в Иерусалиме, как правило, не бывает никакой грозы, там сухо. А сам Храм Гроба Господня построен из разнородных материалов - ракушечника, мрамора, дерева. Строили его без единого плана, у него множество самых разных пристроек. Так что заподозрить, будто в него изначально встроен гигантский резонатор, выпрямитель и конденсатор, необходимые для накопления электрического заряда и последующего разряда, просто абсурдно. Но разность электрических потенциалов всё равно ведь возникает! Причём, в определённый день, на Пасху, после молитв в Кувуклии. И вот тут, перед нами предстаёт последний обнаруженный нами штрих - появление Благодатного огня сопровождается электрическим разрядом. То есть, получается, что появление Огня - неотделимая часть всех этих невероятных, никак не объяснимых явлений, имеющих одну электрическую природу. Разве это не подтверждение его чудесности?”

Колонна у входа в Храм Гроба Господня, расколотая Огнём Колонна у входа в Храм Гроба Господня, расколотая Огнём

Кстати сказать, попутно мы провели ещё один анализ. Есть историческое свидетельство, что в 1549 году, когда Иерусалимом владели турки, на православную Пасху верующих в храм не пустили. Люди стали молиться на улице, и вскоре в одну из колонн перед входом в храм ударила молния. Колонна раскололась, и сошёл Благодатный огонь - в утешение православным и в назидание неверам. Вот это совпадение, что именно на Пасху, когда Огонь не сошёл, появилась трещина, - разве не чудо? Можно, конечно, усомниться, мол, всё было подстроено и трещину на колонне сделали искусственным путём. Мы обратились за консультацией к Е.М. Морозову - он ведущий специалист в области механики разрушения не только в России, но и в мире. Исследовав предоставленные ему подробные снимки трещины, однозначно заключил, что она могла появиться только в результате электрического разряда, такова её структура. О чём это говорит? Что подделать трещину никак не могли: это ж какой электрогенератор нужно иметь, да ещё в XVI веке, когда о существовании электричества понятия не имели! То есть, свидетельство истинно: молния была, и она предшествовала схождению Огня. Истинность этого подтверждает и наше открытие электрического происхождения Благодатного огня.

Конечно, лучше увидеть, чем услышать. А ещё лучше - пережить самому. Что больше всего меня поразило... Это открытость дороги, которая вела в храм - как легко нам далась подготовка эксперимента. И чёткий запрет на визуальную его фиксацию, что не позволило сделать измерения научным фактом. Словно рука Свыше взяла меня и оттащила от оператора с видеокамерой.

Можно лишь что-то увидеть, засечь косвенные свидетельства, как мне удалось, но превратить это в научный факт не получится. Такова природа чуда. http://pravsobor.kz/1_shagi...

|

|

|