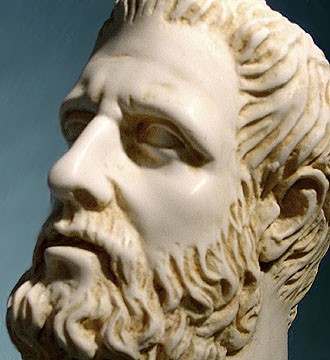

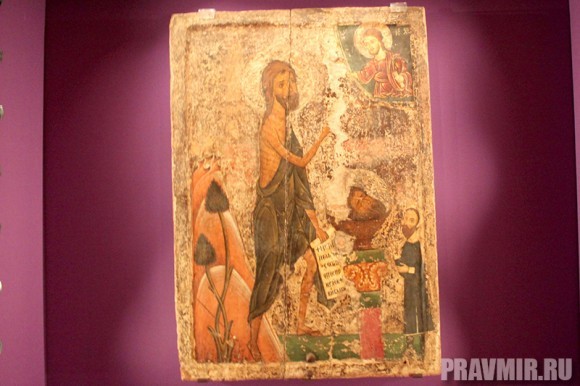

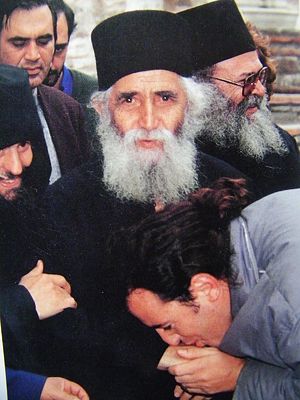

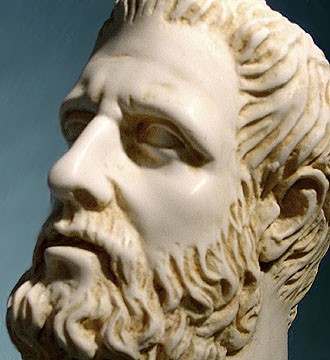

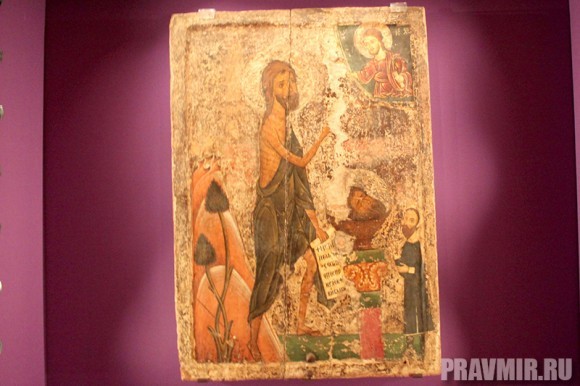

–ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ―è―è –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α ―Ä–Β―à–Α―é―â–Η–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –¥–Μ―è ―¹―É–¥―¨–±―΄ ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι ―Ü–Η–≤–Η–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η –™―Ä–Β―Ü–Η–Η –Η –†–Η–Φ–Α. –½–Α―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Α―è ―¹–Β–Κ―²–Α –≤ –Η―É–¥–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β –Ϋ–Α –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β –†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –‰–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Β I –≤–Β–Κ–Α, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Α―Ä–≥–Η–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η―é –Η –≤―΄–Φ–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–ΒβÄΠ –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Μ–Ψ, –Η –≤―¹–Κ–Ψ―Ä–Β, ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Α –ü–Α–≤–Μ–Α, –Κ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è―é―²―¹―è –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―ç–Μ–Μ–Η–Ϋ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤―Ä–Α―΅ –¦―É–Κ–Α βÄ™ –¥―Ä―É–≥, ―¹–Ω―É―²–Ϋ–Η–Κ –Η ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²–Α―Ä―¨ –ü–Α–≤–Μ–Α, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Κ, –Α–≤―²–Ψ―Ä –¥–≤―É―Ö ―²–Ψ–Φ–Ψ–≤, –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Κ–Α–Κ βÄ€–ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β –Ψ―² –¦―É–Κ–ΗβÄù –Η βÄ€–î–Β―è–Ϋ–Η―è ―¹–≤―è―²―΄―Ö –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤βÄù. –‰–Φ―è –¦―É–Κ–Η ―¹―²–Ψ–Η―², –≤–Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Β –Ω–Μ–Β―è–¥―΄ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι-―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –Κ–Α–Κ ―²–Β, ―΅―¨–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Α –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –≤―¹–Β–Φ, –≤ ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―É―é―â–Η–Φ―¹―è ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι βÄ™ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Η―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –Κ–Α–Κ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –Η ―Ü–Β–Μ–Η―²–Β–Μ―¨ –ü–Α–Ϋ―²–Β–Μ–Β–Η–Φ–Ψ–Ϋ –Η –±–Β―¹―¹―Ä–Β–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –ö–Ψ―¹–Φ–Α –Η –î–Α–Φ–Η–Α–Ϋ - ―²–Α–Κ –Η ―²–Β, ―΅―¨–Η –Η–Φ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Α–±―΄―²―΄, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Μ–Η–≤–Ψ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è―é―²―¹―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η―Ö –Φ–Α―Ä―²–Η―Ä–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤ (―¹–Ω–Η―¹–Κ–Α―Ö –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η ―¹–≤―è―²―΄―Ö) βÄ™ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Μ–Β–Ϋ–¥–Α―Ä―è―Ö.  –€―΅. –‰―É―¹―²–Η–Ϋ. –Λ―Ä–Β―¹–Κ–Α. –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –ü–Α–Ϋ―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α. –î–Β―΅–Α–Ϋ–Η. –ö–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ. –Γ–Β―Ä–±–Η―è. –û–Κ–Ψ–Μ–Ψ 1350 –≥–Ψ–¥–Α. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι βÄ™ –Ζ–Α–±―΄―²―΄–Φ ―Ä―è–¥–Ψ–≤―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄―²―΄–Φ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é βÄ™ –Η ―¹―²–Ψ–Η―² –Η–Φ―è –ü–Β–Ψ–Ϋ–Α-–≤―Ä–Α―΅–Α, ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α ―¹–≤. –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Α –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Α, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―²–Α–Ι–Ϋ―É –Φ–Α―Ä―²–Η―Ä–Η–Η, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β –†–Α―¹–Ω―è―²–Ψ–Φ –Η –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹―à–Β–Φ. –ü―Ä–Η―²–Ψ–Κ –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι –Η–Ζ –≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –≤–Ψ II –≤–Β–Κ–Β –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ ―¹―²–Α–Μ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Ϋ―¹–Η–≤–Ϋ―΄–Φ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ¬Ϊ–≤–Β–Κ –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Ψ–≤¬Μ –≥–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è –¥–Ψ―¹–Β–Μ–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Α –Κ―Ä–Α―²–Κ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥―΄―à–Κ―É –Η, –≤–Ψ―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Β―é, –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α–Φ–Η –†–Η–Φ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Β―²–Ψ–≤ βÄ™ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―¹―²–Α–Μ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³ –‰―É―¹―²–Η–Ϋ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–≤―à–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Ι ¬Ϊ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Η–Ι –Κ―Ä―É–Ε–Ψ–Κ¬Μ βÄ™ –Α –≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β, ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ―É―é ―à–Κ–Ψ–Μ―É βÄ™ –≤ –†–Η–Φ–Β, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Α –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ϋ–Α –ü–Η―è (–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ 138-161 –≥–≥ –Ϋ.―ç.). –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Ψ―Ä―É, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Κ –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Κ―É –€–Α―Ä–Κ―É –ê–≤―Ä–Β–Μ–Η―é –Η –Α–¥―Ä–Β―¹―É–Β―² –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³-―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–ê–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η¬Μ. –î–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ε–Η–≤–Β―² –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤. –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β βÄ€―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β –¥–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–ΑβÄù. –£ –Ω―Ä–Η―²–≤–Ψ―Ä–Α―Ö –≤–Η–Ζ–Α–Ϋ―²–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–Ζ–Ε–Β –±―É–¥―É―² –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Φ―É–¥―Ä–Β―Ü―΄, βÄî ―²–Β βÄ€–¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Α–Κ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Κ –Ϋ–Α―à–Η–ΦβÄù, –Κ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ –Ϋ–Η―Ö –™―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤. –Γ―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö βÄî –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ, –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ―²–Β–Μ―¨, –≠–Ω–Η–Κ―²–Β―², –Ϋ–Ψ –Η –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―², –≤―Ä–Α―΅ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–¥–Α –Α―¹–Κ–Μ–Β–Ω–Η–Α–¥–Ψ–≤ ―¹ –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–≤–Α –ö–Ψ―¹ –≤ –™―Ä–Β―Ü–Η–Η. –Γ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α (V –≤–Β–Κ –¥–Ψ –Ϋ.―ç.) ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―à–Κ–Ψ–Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥–Α –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Α―è –Κ–Ψ―¹―¹–Κ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α. –≠―²–Α –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ–Α―è ―à–Κ–Ψ–Μ–Α –Ϋ–Α―Ä―è–¥―É ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Μ–Α ―³―É–Ϋ–¥–Α–Φ–Β–Ϋ―² –¥–Μ―è –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―΄ –≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥―΄. –î–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―ç―²–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―΄ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤ βÄ€–™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Φ ―¹–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–ΒβÄù, ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ??? –≤. –¥–Ψ –Ϋ.―ç. –£ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Α–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η –Η–Φ–Β―é―² –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β: βÄ€–ù–Β―² –Ϋ―É–Ε–¥―΄ –¥―É–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨ (―ç–Ω–Η–Μ–Β–Ω―¹–Η―è) –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β, –Ϋ–Ψ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –≤―¹–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β. –ü―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―É –Ε–Β –Η ―¹–Η–Μ―É –Κ–Α–Ε–¥–Α―è –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η–Φ–Β–Β―² ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β, –Η –Ϋ–Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥–Α–Β―² –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Η, –Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Η–Ζ–Μ–Β―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤―¹–Β–Φ ―²–Β–Φ, –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―², –Η–±–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω–Η―â–Α, –Α –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ω–Ψ–≥–Η–±–Β–Μ―¨βÄù. (–û ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, 18) –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ―΄ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι ―ç―²–Η–Κ–Β. –ö–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α, ―²―Ä–Β–±―É–Β–Φ―΄–Β –Ψ―² –≤―Ä–Α―΅–Α, –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤ –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ω–Ψ ―¹―É―²–Η, ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α: βÄ€–î–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Β–Φ―É (–≤―Ä–Α―΅―É) βÄΠ –±―΄―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –≤ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι, –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –‰ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β―² –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –¥–Μ―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Α–≤―΄. –ü―É―¹―²―¨ –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ϋ―Ä–Α–≤―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ, –Η, –Κ–Α–Κ ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―΄–ΦβÄΠ. –û–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Φ –Ω―Ä–Η –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö, –Η–±–Ψ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥–Β–Μ–Α―Ö –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Α –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –Α ―É –≤―Ä–Α―΅–Α ―¹ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η βÄî –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι: –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Α―é―² ―¹–Β–±―è –≤ ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ, –Η –≤―Ä–Α―΅–Η –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Η–Φ–Β―é―² –¥–Β–Μ–Ψ ―¹ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹ –¥–Β–≤–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η ―¹ –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―΄, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ. –‰―²–Α–Κ, –≤–Ψ―² ―ç―²–Η–Φ–Η-―²–Ψ –¥–Ψ–±–Μ–Β―¹―²―è–Φ–Η –¥―É―à–Η –Η ―²–Β–Μ–Α –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨―¹―èβÄù (–û –≤―Ä–Α―΅–Β).  –£ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö–Μ―è―²–≤–Β¬Μ, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²―É, –Ϋ–Ψ ―è–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι―¹―è –Κ–≤–Η–Ϋ―²―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ω–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ –Κ–Α–Κ ―ç–≤―²–Α–Ϋ–Α–Ζ–Η―è, –Α–±–Ψ―Ä―²―΄, –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Η –¥―Ä.: –£ –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ–Ι ¬Ϊ–ö–Μ―è―²–≤–Β¬Μ, ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²―É, –Ϋ–Ψ ―è–≤–Μ―è―é―â–Β–Ι―¹―è –Κ–≤–Η–Ϋ―²―ç―¹―¹–Β–Ϋ―Ü–Η–Β–Ι –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Α –Η―Ö –Ω–Ψ–Ζ–Η―Ü–Η―è –Ω–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Α–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –Η –≤ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α–Φ –Κ–Α–Κ ―ç–≤―²–Α–Ϋ–Α–Ζ–Η―è, –Α–±–Ψ―Ä―²―΄, –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Η –¥―Ä.:

βÄ€–· –Ϋ–Β –¥–Α–Φ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è ―¹–Φ–Β―Ä―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε―É –Ω―É―²–Η –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Α; ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ϋ–Β –≤―Ä―É―΅―É –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –Α–±–Ψ―Ä―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Β―¹―¹–Α―Ä–Η―è. –ß–Η―¹―²–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –±―É–¥―É ―è –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Η ―¹–≤–Ψ–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–ΨβÄΠ–£ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄ –¥–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Η –≤–Ψ―à–Β–Μ, ―è –≤–Ψ–Ι–¥―É ―²―É–¥–Α –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―΄ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –±―É–¥―É―΅–Η –¥–Α–Μ–Β–Κ –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –¥–Β–Μ ―¹ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η, ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Η ―Ä–Α–±–Α–Φ–Η. –ß―²–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Η –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η βÄî –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –±–Β–Ζ –Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è βÄî ―è –Ϋ–Η ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Η–Μ–Η –Ϋ–Η ―É―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –Κ–Α―¹–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Μ–Η–±–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨, ―è ―É–Φ–Ψ–Μ―΅―É –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―¹―΅–Η―²–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–ΙβÄù. –ü―Ä–Η–Ζ―΄–≤ –Κ –±–Β―¹–Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Α―΅–Β–≤–Α–Ϋ–Η―é –Κ–Α–Κ –Η–¥–Β–Α–Μ―É ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –±–Μ–Η–Ζ–Ψ–Κ –Κ –Β–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η. –£ –≥–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ–Β ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ –Ψ―² –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Β―΅―¨ ―à–Μ–Α –Ψ –Φ–Α–Μ–Ψ–Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―Ü–Η–Β–Ϋ―²–Α―Ö: βÄ€–ï―¹–Μ–Η ―²―΄ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β―à―¨ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –¥–Β–Μ–Ψ –Ψ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η, βÄî –≤–Β–¥―¨ –Η ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ―É –Ϋ–Α―à–Β–Φ―É –¥–Β–Μ―É, βÄî ―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β–¥–Β―à―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ―΄―¹–Μ―¨, ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α, ―²―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η―à―¨ –Β–≥–Ψ –Η–Μ–Η –±―É–¥–Β―à―¨ –Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Η –Ϋ–Β –¥–Α―à―¨ –Β–Φ―É –≤ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―¹–Ψ–≤–Β―²–Α. –û–± ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―¹―΅–Η―²–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Η –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Φ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Η: –±―΄―¹―²―Ä–Ψ―²–Α –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β –¥–Α―é―â–Α―è ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Κ –Ω―Ä–Ψ–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Η―é, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Α –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –≤―΄–≥–Ψ–¥―΄, –Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Α–≤―΄. –¦―É―΅―à–Β ―É–Ω―Ä–Β–Κ–Α―²―¨ ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Η―Ö―¹―è –≤ –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–ΗβÄΠ –‰ ―è ―¹–Ψ–≤–Β―²―É―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²―΄ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β–≥―É–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Β–Μ ―¹–Β–±―è, –Ϋ–Ψ ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ψ–±–Η–Μ–Η–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ (―É –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ) –Η –Ϋ–Α –Η―Ö ―É–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Β―΅–Η–Μ –±―΄ –Η –¥–Α―Ä–Ψ–Φ, ―¹―΅–Η―²–Α―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―É―é –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –≤―΄―à–Β –Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤―΄. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¹―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ ―΅―É–Ε–Β―¹―²―Ä–Α–Ϋ―Ü―É –Η–Μ–Η –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ―É, ―²–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ –≤ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Β–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Η–±–Ψ, –≥–¥–Β –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –Μ―é–¥―è–Φ (―³–Η–Μ–Α–Ϋ―²―Ä–Ψ–Ω–Η―è), ―²–Α–Φ –Η –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤―É (―³–Η–Μ–Ψ―²–Β―Ö–Ϋ–Η―è). –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Α–¥–Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è; –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è –Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Μ–Η; –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¨―¹―è –Ψ –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄―Ö –Η ―Ä–Α–¥–Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η―è!βÄù (–ù–Α―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è,(4)). –Π–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ –≤ –Γ–±–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ–Β, –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Κ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ, ―²–Α–Κ –Η –Κ –Ψ–±―â–Β―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ. –¦–Β–Κ―¹–Η–Κ–Ψ–≥―Ä–Α―³ –≠―Ä–Ψ―Ü–Η–Α–Ϋ, –Ε–Η–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Η –ù–Β―Ä–Ψ–Ϋ–Β (I –≤–Β–Κ), ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Η–Ζ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Β –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α –≤―¹–Β–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ι, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―É–¥―É―â–Η–Φ –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ, ―¹―²–Α–≤―è –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ –™–Ψ–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ, –î–Β–Φ–Ψ–Κ―Ä–Η―²–Ψ–Φ, –™–Β―Ä–Ψ–¥–Ψ―²–Ψ–Φ, –Λ―É–Κ–Η–¥–Η–¥–Ψ–Φ.  –î–Ε–Ψ–Ϋ –Θ–Η–Μ―¨―è–Φ –Θ–Ψ―²–Β―Ä―Ö–Α―É–Ζ. –ë–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ –≠―¹–Κ―É–Μ–Α–Ω–Α –€–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―É –≤ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–¥–Η ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Η –¥–Μ―è –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Μ–Ψ –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―΅–Η―²–Α―²–Β–Μ―è ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Ψ―Ä–Φ, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―¹–Ψ―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ω―É―¹–Α, –≤–Β–¥―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Β–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Α–Κ βÄ€–≥–Μ–Α―¹ –±–Ψ–≥–ΑβÄù. –≠―²–Η ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―É–¥–Η–≤–Μ―è―é―â–Η–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―Ä–Α–¥–Η–Κ–Α–Μ–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ, ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –£ –î―Ä–Β–≤–Ϋ–Β–Ι –™―Ä–Β―Ü–Η–Η ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―Ü–Β–Μ–Α―è ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è –±–Β–Ζ–Φ–Β–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Β–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤―Ä–Α―΅–Η –î–Η–Ψ–¥–Ψ―Ä ―¹ –Γ–Α–Φ–Ψ―¹–Α, –Λ–Η–¥–Η–Ι –Η–Ζ –ê―³–Η–Ϋ, –ù–Η–Κ–Α–Ϋ–¥―Ä ―¹ –î–Β–Μ–Ψ―¹–Α, –ü–Ψ–Μ–Η–≥–Ϋ–Ψ―² ―¹ –ö–Β–Ψ―¹–Α, –€–Β–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Η―² ―¹ –ö–Α―Ä–Ω–Α―³–Α, –î–Α–Φ–Η–Α–¥ –Η–Ζ –™–Η―³–Η―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –±–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Ε–Η―²–Β–Μ―è–Φ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α–Φ–Η, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ―² –Ω–Μ–Α―²―΄ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η ―É―¹–Μ―É–≥–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ ―ç–Ω–Η–¥–Β–Φ–Η–Ι. –ë―΄–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄ –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι. –£ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥―Ä–Β–≤–Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤, ―¹―²–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Ϋ―΄–Φ –≤ III –≤–Β–Κ–Β –Ϋ.―ç., –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Η–Β –Η ―ç―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –≥―Ä–Β–Κ–Ψ-―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Β–Μ–Η ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ω―Ü–Η―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Ϋ―É―à–Α–Μ–Α –±―΄ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―É –Μ―é–¥―è–Φ. –î–Α–Ε–Β ―¹―²–Ψ–Η―Ü–Η–Ζ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Α–Μ –Μ–Η―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η βÄ™ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η. –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Η–Κ –ü–Μ–Ψ―²–Η–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―É (–Κ–Α–Κ –Η –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–¥–Β–Μ–Η–Β) –Κ –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―é―â–Η–Φ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β (–≠–Ϋ–Ϋ–Β–Α–¥–Α,V,9,11), –Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β, –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤―à–Β–Ι ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β? –Γ–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η –Ψ–Ω―΄―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η βÄ™ –¥–Α, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―É–Φ―É ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―ç―²–Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β. –£ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Β―â–Β –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ βÄ€–ö―Ä–Α―²–Η–Μ–ΒβÄù: βÄ€soma-semaβÄù (―²–Β–Μ–Ψ βÄ™ ―²–Β–Φ–Ϋ–Η―Ü–Α). –™–Ϋ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Β –¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Β–Ι –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –¥–Μ―è –Ψ–±–Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η βÄ™ –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ε–Β–Μ–Α–Μ –±―΄―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≤―Ä–Α―΅–Ψ–Φ-―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–Φ¬Μ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η―è –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―é ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî –Φ–Ψ–≥–Η–Μ―É –Η ―²–Β–Φ–Ϋ–Η―Ü―É –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –≤―Ä–Α―΅–Β–≤–Α―²―¨. –Θ ―¹―²–Ψ–Η–Κ–Ψ–≤ –Μ―é–¥–Η, –Ε–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Β –Η–Ζ–Μ–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ–Η: βÄ€–ü–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –¥–≤―É―Ö –≤–Β–Κ–Ψ–≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―ç―Ä―΄ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―é―² ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–±–Ψ―¹―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β–Β –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Α, –Β–Β –±–Β–Ζ–≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Β–Β –Ϋ–Β–Η–Φ–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―É–¥―¨–±–ΒβÄù, –Ω–Η―à–Β―² –ê.–Λ. –¦–Ψ―¹–Β–≤. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è βÄ€epistemeβÄù, ―É–Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Η–Η, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β–Φ–Ψ–Ι –≤―¹–Β–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Ψ, –Ϋ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ–Β –Κ –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹―²–≤―É –≥–Ψ―Ä―à–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Α βÄ™ βÄ€tehne iatrikeβÄù, ―Ü–Β–Μ―¨ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Κ. –û–Ω―É―¹―²–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―è–Ζ–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ―³–Α–Ϋ–Ψ–Φ –≤ βÄ€–û–±–Μ–Α–Κ–Α―ÖβÄù –≤ βÄ€―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö, –Η –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι, –Η –≥–Α–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Ι, ―³―Ä–Α–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –Κ―É–¥―Ä―è―Ö, ―¹ –Ω–Β―Ä―¹―²–Β–Ϋ―¨–Κ–Α–Φ–Η –Ϋ–Α –Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Α―Ö, –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Η―¹―²―΄―Ö –Η―¹–Κ―É―¹–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –≤ ―¹–Κ―É―΅–Ϋ―΄―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Α―Ö, –Ψ–Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Β–Ι –≤―΄―¹–Β–Ι –Ϋ–Α–¥–Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ―΄―ÖβÄΠ–±–Β–Ζ–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―΄―ÖβÄù –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹–Β. –Ξ–Ψ―²―è –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Α –≤ –†–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Η–Η ―Ä–Α–±–Α–Φ-–≥―Ä–Β–Κ–Α–Φ (servus medicus), –Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ψ―²–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Μ―é–¥―è–Φ, –Ζ–Α–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –≤ –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Β, ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤―Ä–Α―΅–Β–±–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ε–Β–Μ–Α–Μ–Η –Η–Ζ–Μ–Β―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–¥–Η –≥–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä–Α―Ä–Ψ–≤. –ü―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, ―¹–≤–Ψ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –≤―Ä–Α―΅–Α. –£―Ä–Α―΅–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –Η―Ö –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ζ–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Η –Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―É―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―¹–≤–Ψ–¥–Η–Φ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Κ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Ϋ–Ψ –±―΄–Μ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Η–Φ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ. –ù–Β ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α βÄ€–≤―Ä–Α―΅βÄù ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Β–Ι, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ. –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³ –‰―É―¹―²–Η–Ϋ –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ–Β, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Η–Ζ –¥―É―à–Η –Η ―²–Β–Μ–Α? –†–Α–Ζ–≤–Β –¥―É―à–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –Β―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ? –ù–Β―², –Ψ–Ϋ–Α –¥―É―à–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ê ―²–Β–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ? –ù–Β―², –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―²–Β–Μ–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Η–Ζ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Ι ―²–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Α –ë–Ψ–≥ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ –Κ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η―é: ―²–Ψ –û–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Μ –Ϋ–Β ―΅–Α―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Β, ―².–Β. –¥―É―à―É –Η ―²–Β–Μ–Ψ¬Μ. –ù–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Ζ –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι-―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –≥―Ä―É–Ω–Ω–Α ―¹–≤―è―²―΄―Ö ―¹ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Λ–Η–≥―É―Ä–Α –ü–Β–Ψ–Ϋ–Α-–≤―Ä–Α―΅–Α –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Α –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Α. –î–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ―²–≤–Β―²–Ψ–Φ –Ϋ–Α ―Ä–Β–Μ–Η–≥–Η–Ψ–Ζ–Ϋ―΄–Β –Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³―¹–Κ–Η–Β –Η―¹–Κ–Α–Ϋ–Η―è ―¹―²–Α–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Β–≥–Ψ ―É―΅–Η―²–Β–Μ―è: ¬Ϊ–ü–Η―â–Α ―ç―²–Α ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –ï–≤―Ö–Α―Ä–Η―¹―²–Η–Β―é (–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β¬≠–Ϋ–Η–Β–Φ), –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―²―¹―è ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ϋ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –≤–Β―Ä―É–Β―² –≤ –Η―¹―²–Η–Ϋ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Η –Ψ–Φ―΄–Μ―¹―è –Ψ–Φ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤ –Η –≤ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β¬≠–Ϋ–Η–Β, –Η –Ε–Η–≤–Β―² ―²–Α–Κ, –Κ–Α–Κ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–Μ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹. –‰–±–Ψ –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η¬≠–Φ–Α–Β–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―Ö–Μ–Β–± –Η–Μ–Η –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Η―²―¨–Β, –Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹, –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Α―à, –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –ë–Ψ–Ε–Η–Η–Φ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Η –Η–Φ–Β–Μ –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –¥–Μ―è ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω–Η―â–Α ―ç―²–Α, –Ϋ–Α–¥ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ–Η–Β ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―É ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –ï–≥–Ψ –Η –Ψ―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―΅–Β¬≠―Ä–Β–Ζ ―É–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α―à–Α –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ –Η –Ω–Μ–Ψ―²―¨, –Β―¹―²―¨ βÄî –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Β–Ϋ―΄ βÄî –ü–Μ–Ψ―²―¨ –Η –ö―Ä–Ψ–≤―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Η–≤¬≠―à–Β–≥–Ψ―¹―è –‰–Η―¹―É―¹–Α. ( ―¹–≤. –‰―É―¹―²–Η–Ϋ –Λ–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³, ¬Ϊ–ü–Β―Ä–≤–Α―è –Α–Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―è¬Μ) –î–Α, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Ι –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ , –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Β―¹―²―¨ –¦–Ψ–≥–Ψ―¹, –Η ¬Ϊ–¦–Ψ–≥–Ψ―¹ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –Η –Β―¹―²―¨, –Η –±―É–¥–Β―² –ë–Ψ–≥¬Μ (–î–Η–Α–Μ. 58) ―¹–Ω–Α―¹–Α–Β―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―¹–Ω–Α―¹–Α–Β―² –Γ–≤–Ψ–Β―é –ü–Μ–Ψ―²―¨―é –Η –ö―Ä–Ψ–≤―¨―é βÄ™ –Ϋ–Α―à―É –Ω–Μ–Ψ―²―¨ –Η –Κ―Ä–Ψ–≤―¨. –‰ –≤–Ψ–Ζ–≤–Β―â–Α―è –ï–≥–Ψ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨, –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É―è –ï–≥–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η ―É–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Η, –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Η–≤―΄, –Η –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ βÄ™ –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹. –£―Ä–Α―΅ –ü–Β–Ψ–Ϋ, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―²–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Β–≥–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Η –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―â–Β–≥–Ψ ¬Ϊ–≤―Ä–Α―΅¬Μ –Ω–Ψ-–≥―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η. –ù–Η –Φ–Β―¹―²–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Β–≥–Ψ, –Ϋ–Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤, –Ϋ–Η ―¹―É–¥―¨–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è, ―¹―²–Α–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Η ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–Φ –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ–Β–Φ –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è–Φ–Η –Η ―¹–Ψ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –‰―É―¹―²–Η–Ϋ–Ψ–Φ, –Ξ–Α―Ä–Η―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –≠–≤–Β–Μ–Ω–Η―¹―²–Ψ–Φ, –‰–Β―Ä–Α–Κ―¹–Ψ–Φ –Η –¦–Η–±–Β―Ä–Η–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –û–Ϋ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ –≤ ―¹–Β–±–Β –Κ–Α–Κ ―²–Α–Ι–Ϋ―É –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –†–Α–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η, ―²–Α–Κ –Η –±–Β―¹–Κ–Ψ–Φ–Ω―Ä–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Α–Ϋ―²–Η―΅–Ϋ―΄―Ö ―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³–Ψ–≤, –Η―â―É―â–Η―Ö –Η―¹―²–Η–Ϋ―É. –ù–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Φ ¬Ϊ–ü–Β–Ψ–Ϋ¬Μ –Η–Μ–Η ¬Ϊ–ü–Β–Α–Ϋ¬Μ ―É –™–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Β–Κ–Η–Ι –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―Ä–Α―΅–Β–≤–Α―²–Β–Μ―¨ –±–Ψ–≥–Ψ–≤βÄΠ –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Β―â–Β –™–Η–Ω–Ω–Ψ–Κ―Ä–Α―² –Ω–Η―¹–Α–Μ, ―΅―²–Ψ βÄ€–≤―Ä–Α―΅-―³–Η–Μ–Ψ―¹–Ψ―³ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Β–Ϋ –±–Ψ–≥―ÉβÄù. –ê –≤–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ: ¬Ϊ–£–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β! –Φ―΄ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–Β―²–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Η; –Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β–Φ. –½–Ϋ–Α–Β–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è, –±―É–¥–Β–Φ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄ –ï–Φ―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Η–Φ –ï–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –û–Ϋ –Β―¹―²―¨¬Μ (1 –‰–Ϋ. 3:2).

|

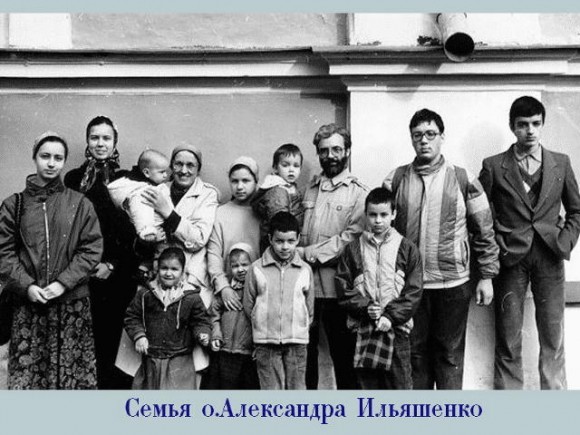

–€–Α―²―É―à–Κ–Α –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –‰–Μ―¨―è―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –Φ–Β―΅―²–Α–Μ–Α –Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –≥–¥–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι, –Α –Ψ―²–Β―Ü ―¹–Μ―É–Ε–Η―² –ë–Ψ–≥―É. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Α –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α, –≤–Ϋ―É―΅–Κ–Α―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä–Α –ê–Φ–±–Α―Ä―Ü―É–Φ–Ψ–≤–Α, –¥–Ψ―΅―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ–Η―è –ê–Φ–±–Α―Ä―Ü―É–Φ–Ψ–≤–Α. –†–Α–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι –Φ–Α―²–Β―Ä―¨―é, –Ψ–Ϋ–Α –≤―΄―É―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―Ä–Α―΅–Α-–Ω–Β–¥–Η–Α―²―Ä–Α. –Θ –Ω―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β―è –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Η –Φ–Α―²―É―à–Κ–Η –€–Α―Ä–Η–Η –‰–Μ―¨―è―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ 12 –¥–Β―²–Β–Ι –Η 18 –≤–Ϋ―É–Κ–Ψ–≤ βÄ™ –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è, –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Α―è, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è. –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é, –Ϋ–Ψ ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ (–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ!) ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –£―¹–Β–Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ω–Α―¹–Α, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –€–Α―Ä–Η–Η –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ―΄ –Ψ―²–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄ –ü―Ä–Α–≤–Φ–Η―Ä–Α –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β―²–Β–Ι. - –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ, –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤―΄, –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ –Η –±―΄–≤–Α–Β―² –≤ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β. –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Ψ―²–Β―Ü –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η –¥–Β―²–Β–Ι, –≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥―è –¥–Ψ–Φ–Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅–Β–Φ –Φ–Α―²―¨, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η –±―΄―²―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η –≤ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö? - –· –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―Ü–Β–Μ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Κ –≤–Β―΅–Β―Ä―É ―è ―É―¹―²–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―é –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é –¥–Β―²―è–Φ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ. –î–Β―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–≥―Ä―É–±–Η―²―¨, –Α ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅―É, –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―É–Ε–Β –Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―΄―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Α―Ö ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Κ―Ä–Η―΅–Η–Φ, ―¹–Α–Φ–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―è. –ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι –Η ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β βÄ™ –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –≤―΄ –Κ―Ä–Η―΅–Η―²–Β βÄ™ –Α ―è –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―é ―É–Ε–Β, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Κ―Ä–Η―΅–Η–Φ. –· –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ε―É –Β–Φ―É –≤―¹–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –≤―¹–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β –≤–Ζ–≤–Β―¹–Η―², –Ϋ–Α―É―΅–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–Φ―É –Η ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. - –ö–Α–Κ–Ψ–Ι, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Φ–Ψ–≥ –±―΄―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²? - –û―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ―é –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –ë―΄–≤–Α–Β―² ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨, –Β–Φ―É ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Β―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: ¬Ϊ–ü–Ψ–¥–Ψ–Ι–¥–Η –Κ–Ψ –Φ–Ϋ–Β¬Μ. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ―¹―è, –Β–Φ―É –±―É–¥–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ. –Δ–Α–Κ–Η–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄ –Η ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ψ―²–Β―Ü –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹―²–Ψ―è–Μ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –±―΄ –Β–¥―É, –Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ –¥–Β―²–Β–Ι, –Η ―²–¥.  –ü―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä –Η –Φ–Α―²―É―à–Κ–Α –€–Α―Ä–Η―è –‰–Μ―¨―è―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ. –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –ü–Α–Ω–Α, –Φ―É–Ε –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –£―¹–Β–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―², –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –Β–≥–Ψ, –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Η–≤ –≤―¹–Β –¥–Β–Μ–Α, –≤―¹―²–Α―²―¨ βÄî –Ω–Α–Ω–Α –≤–Ψ―à–Β–Μ! –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –Η –¥–Β―²–Η ―²–Α–Κ –¥–Β–Μ–Α―é―². –£―¹–Β–≥–¥–Α –Β–Φ―É –Μ―É―΅―à–Η–Ι –Κ―É―¹–Ψ–Κ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –ë―΄–Μ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β–¥―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨, –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Μ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É―¹–Μ–Β–¥–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Β―²–Η –Ϋ–Β ―¹―ä–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Α–Β–Μ―¹―è. –û―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Α–Φ–Α –Η –Ε–Β–Ϋ–Α ―¹―²–Α–≤–Η―² –Φ―É–Ε–Α –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, ―²–Ψ –Η –¥–Β―²–Η ―²–Α–Κ ―É―΅–Α―²―¹―è –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–Β–Φ―¨―é –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―ç―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ –Ζ–Α –Ω–Α–Ω–Ψ–Ι, –Ω–Α–Ω–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –Μ―é–±–Ψ–≤―¨, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –Μ―é–±―è―², ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É –±―É–¥―É―² ―Ä–Α–¥―΄, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–¥―è –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –Ψ–Ϋ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―² –Ϋ–Β ―É–Ω―Ä–Β–Κ, –Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η ―É –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β –¥–Β―²–Β–Ι, –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä –±―΄–Μ βÄî –Ω–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α. –· ―²–Α–Κ –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Μ–Α, –Η –Ψ–Ϋ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι.  –‰–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –¥–Μ―è "–ü―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Η―è –Η –Φ–Η―Ä–Α". –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –‰ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, ―Ö–Ψ―²―è –¥–Β―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –≤ ―΅–Β–Φ-―²–Ψ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α―é―² –≤ –Ψ–±―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ―É, –≥–¥–Β –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―², –Ψ–Ϋ–Η –Ψ –Ϋ–Α―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ω–Α–Ω–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Α, ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Θ ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―É–≤–Α–Ε–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ω–Α–Ω–Β, –≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―é―² –Ϋ–Α―à―É –Μ–Η–Ϋ–Η―é. –€–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨: ¬Ϊ–ü–Α–Ω–Ψ―΅–Κ–Α, ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤, –Φ–Α–Φ–Ψ―΅–Κ–Α ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Α¬Μ, –Α ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―² –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Η –Ζ–Α―â–Η―â–Α―é―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ―² –Φ–Μ–Α–¥―à–Η―Ö, ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―²–Α–Κ–Η–Φ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ–Η–Φ ―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. - –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ―΄–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥―΅–Β, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²―Ä–Ψ–Β –¥–Β―²–Β–Ι, ―²–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨βÄΠ - –Γ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β―²–Β–Ι –Μ–Β–≥―΅–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –±―΄―²―É, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ―΄–Φ –Ω―É―²–Β–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –≤ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Η. –û–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, ―è –¥―É–Φ–Α―é, –Ϋ–Α–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Β–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α―²―¨. –€―΄ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β―²–Β–Ι, ―²–Β–Φ –Μ–Β–≥―΅–Β ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, ―²–Β–Φ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι –Μ–Β–≥―΅–Β. –ï―¹–Μ–Η –±―΄ –Φ―΄ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –¥–≤–Ψ–Η―Ö-―²―Ä–Ψ–Η―Ö, ―²–Ψ ―²–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―΄–Μ–Η –≤ –¥–Β―²―è―Ö, ―Ä–Α―¹―Ü–≤–Β–Μ–Η –±―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β, –Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Β―â–Β –¥–Β―²–Η, ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Μ―É―΅―à–Β. –ö–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―΄―à–Κ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Φ–Η―Ä, ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, –¥–Ψ–±―Ä–Ψ―²―É. –î–Β―²–Η ―¹–Α–Φ–Η –Ε–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―΄―à–Α ―¹ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ε–Β –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Η ―è, –Φ―΄ –≤―¹–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η –Β―â–Β –¥–Β―²–Β–Ι. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Ψ–Ι–Ϋ―è―à–Κ–Η, –Φ―΄ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Η –≤―¹–Β―Ö ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι: ¬Ϊ–ü―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β, ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η¬≠–Μ–Η―¹―¨ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –¥–≤–Β –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η! –ü–Ψ―Ä–Α–¥―É–Ι―²–Β―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η!¬Μ –£―¹–Β –Ϋ–Α―à–Η –¥–Β―²–Η ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Ϋ–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ε–¥–Α–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―΄―à–Α. –û–Ϋ–Η –±–Β―¹–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ―è: ¬Ϊ–€–Α–Φ–Α, –Ϋ―É –Κ–Ψ–≥¬≠–¥–Α –Ε–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¹―è –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι? –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β ―²―΄ ―Ä–Ψ¬≠–¥–Η―à―¨ –Ϋ–Α–Φ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ―΅–Κ–Α?¬Μ.  –€–Α―²―É―à–Κ–Α –€–Α―Ä–Η―è ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α –· ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Α –¥–Β―²–Β–Ι, –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Φ–Ψ¬≠–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Η –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Μ –Η―Ö –Ϋ–Α–Φ. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹―²–Α–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ, –Η ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ―¨―à–ΒβÄΠ –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨¬≠–Κ–Ψ –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α–Μ–Η, ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―¨, ―è –¥―É–Φ–Α–Μ–Α: ¬Ϊ–Ξ–Ψ―²―¨ –±―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ, ―Ö–Ψ―²―¨ –±―΄ –Β―â–Β ―΅–Α―¹–Ψ–Κ –Ω–Ψ―¹–Ω–Α―²―¨, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –≤–Β–¥―¨ ―¹–Η–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α¬≠–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―²!¬Μ. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –≤―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α –Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ¬≠–¥–Η–Μ–Α –Κ –Φ–Α–Μ―΄―à―É,- –±―Ä–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ–Η, ―É–Κ–Α―΅–Η–≤–Α–Μ–Α, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Α–Η–≤–Α–Μ–Α, –Ω–Β–Μ–Β–Ϋ–Α–Μ–Α, –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Α, –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α ―É–Κ–Ψ―Ä―è―²―¨ ―¹–Β–±―è: ¬Ϊ–ù―É, –Κ–Α–Κ –Ε–Β ―è –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―ɬ≠–Φ–Α―²―¨! –ö―²–Ψ –Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―è –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –±–Β–Ζ–Ζ–Α―â–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä–Ψ―Ö–Β!¬Μ - –ê –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η –≤ ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι, ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è, –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Η, ―¹–Β–Κ―Ü–Η–Η? - –½–¥–Β―¹―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ –¥–Ψ―΅–Β―Ä―¨–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―Ä–Α―¹―²–Η–Μ–Η –¥–Β―²–Β–Ι, –±―΄–Μ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Ψ –Η –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι. –€―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅, –Κ–Α–Κ ―¹―²–Α–≤―è―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è, –Η –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―è –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ψ–±―â–Α―é―¹―¨, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β. –€―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥―É–Μ―è–Μ–Η, –Η –≤―¹―é –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É ―è –Η–Φ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α ―¹―²–Η―Ö–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ–Η, –Κ–Η–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α, –Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η, –Ψ–Ϋ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ–Η. –Θ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Α, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –¥–Η–Α―³–Η–Μ―¨–Φ―΄, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β–Ψ ―É–Ε–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ.  –€–Α―²―É―à–Κ–Α –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α –‰–Μ―¨―è―à–Β–Ϋ–Κ–Ψ ―¹ –≤–Ϋ―É–Κ–Α–Φ–Η –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Ψ–Η –¥–Β―²–Η, –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Κ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Β–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–≤–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α ―³–Η–Ζ–Κ―É–Μ―¨―²―É―Ä―É, –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Α ―²–Α–Ϋ―Ü―΄, –Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É –Η –Ω–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―É―â–Β―Ä–± ―Ä–Β–Ε–Η–Φ―É –¥–Ϋ―è, –≥―É–Μ―è–Ϋ–Η―é, –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Φ –¥–Β―²―è–Φ. –û–Ϋ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É―² ―¹–Α–Φ–Η –¥–Α―²―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²―è–Φ –≤ ―²–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è ―ç―²–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –î–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ε–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―è –¥–Β―²―è–Φ –Ζ–Α–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Φ–Η―Ä–Α ―¹–Α–Φ–Α, ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β ―΅―É–Ε–Ψ–Ι ―²–Β―²–Β. –£–Β–¥―¨ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―É–≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Η―Ö –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –≤ ―¹–Α–¥, ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä–Β–Ω–Β―²–Ϋ–Ψ ―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅–Β–Φ―É –Ϋ–Α―É―΅–Α―² –Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è. - –ü–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Μ–Η ―Ö–Ψ―²―¨ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Α―²―¨―¹―è, –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α―²―¨ –Ψ―² –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–±–Ψ―² –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É? - –€–Ϋ–Β ―É–Β–Ζ–Ε–Α―²―¨ –Ψ―² –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨. –£―΄–Κ―Ä–Α–Η–≤–Α―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ϋ–Β–Φ ―¹–Ω―è―², ―è ―²–Ψ–Ε–Β –Ω―Ä–Η–Μ―è–≥―É ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Η –Κ–Ϋ–Η–Ε–Κ―É ―΅–Η―²–Α―é. –û–¥–Η–Ϋ ―Ä–Α–Ζ –Φ–Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ―¹―¨ ―É–Β―Ö–Α―²―¨ –Ω–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Φ –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –· –Ε–¥–Α–Μ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η, –¥―É–Φ–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É –Ψ―² –Ζ–Α–±–Ψ―², –Η –Ω–Ψ―΅―²–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É, –Κ–Α–Κ ―É–Β―Ö–Α–Μ–Α, –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ –¥–Β―²–Β–Ι ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É. –£―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Ϋ–Β –Η―Ö –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ, ―è –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –Α ―²―É―² ―è –Φ–Β―¹―²–Α ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α βÄ™ –Κ–Α–Κ –Ε–Β βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Φ, –Α ―è –Ζ–¥–Β―¹―¨. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―²–Ψ―² ―Ä–Α–Ζ –Ψ―² –¥–Β―²–Β–Ι –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨.  –£ –¥–Β–Ϋ―¨ 60-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ ―é–±–Η–Μ–Β―è –Ψ―²―Ü–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α. –Λ–Ψ―²–Ψ –ê–Ϋ–Α―²–Ψ–Μ–Η―è –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α - –€–Α―Ä–Η―è –ï–≤–≥–Β–Ϋ―¨–Β–≤–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ–Ψ–Β, –Ϋ–Α –≤–Α―à –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β? - –ï―¹―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ, –Η ―è –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β, –Η –¥–Β―²–Η ―²–Ψ–Ε–Β. –ù–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Β –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ –Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: ¬Ϊ–Θ―²―Ä–Ψ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Β–Β¬Μ. –£–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ –≤―¹–Β ―É―¹―²–Α–Μ–Η, –≤―¹–Β –Ϋ–Β―Ä–≤–Ϋ–Η―΅–Α―é―², –≤―¹–Β ―É–Ε–Β –≤―΄–±–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―¹–Η–Μ, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―É―²―Ä–Ψ–Φ ―Ä–Β―à–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ βÄ™ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ ―¹―¹–Ψ―Ä–Α–Φ, ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è–Φ. –ï―¹–Μ–Η –Ψ―²–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –¥–Ψ ―É―²―Ä–Α, ―²–Ψ –≤―¹–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―΄, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¹―è ―Ä–Β―à–Η―²―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β –Η –¥–Ψ–±―Ä–Β–Β. - –Γ–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –£–Α–Φ –Ζ–Α –±–Β―¹–Β–¥―É! –ë–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α –ê–Ϋ–Ϋ–Α –î–Α–Ϋ–Η–Μ–Ψ–≤–Α

|

–û ―¹–Β–Φ―¨–Β –ê―Ä―²–Α–Φ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η ―΅―É―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥. –ü–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―³–Β–¥–Β―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ ―²–Β–Μ–Β–Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Α–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹―é–Ε–Β―²―΄ –Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Β, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι - –ï–Μ–Η–Ζ–Α–≤–Β―²–Α, –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α, –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α, –Δ–Α―²―¨―è–Ϋ–Α –Η –£–Α―Ä–≤–Α―Ä–Α. –†–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Β―¹―²–Η ―ç―²―É –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β –≤―Ä–Α―΅–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―² –≤―¹–Β–Φ –Ω―è―²–Η –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α–Φ. –½–Α―²–Β–Φ –ê―Ä―²–Α–Φ–Κ–Η–Ϋ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –±―΄―²―¨ ¬Ϊ–Η–Ϋ―³–Ψ―Ä–Φ–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥–Ψ–Φ¬Μ –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β–Ι. –‰–Μ–Η –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ? –Γ –≥–Μ–Α–≤–Ψ–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Α –ê―Ä―²–Α–Φ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö βÄ™ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Β–Φ βÄ™ –Φ―΄ –±–Β―¹–Β–¥―É–Β–Φ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–Φ–Ϋ–Α–Ζ–Η–Η, –≥–¥–Β –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–¥–Α―ë―² –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ―É.

–î–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Ζ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Η- –Γ–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Μ―è –≤–Α―¹βÄΠ - –€–Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ ―²–Ψ–Φ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤–Ϋ–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η. –· –Ε–Β –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ―é―¹―¨ –Ϋ–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Φ. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Α ―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –†–Α–±–Ψ―²–Α, ―¹–Β–Φ―¨―è βÄ™ –≤―¹–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η ―è –±―É–¥―É ―¹–Η–¥–Β―²―¨ –≤ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Β –¥–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Η –Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―²–Β―²―Ä–Α–¥–Η, ―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Β–Μ―é –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β―²―è–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α ―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Ψ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –≥―Ä―É―¹―²―è―². –ù–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–±–Η–Ε–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Α–Ω–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ –Η–Φ ―Ö–Ψ―΅–Β―²―¹―è, βÄ™ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ. –Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ε–Β–Ϋ–Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Β―² –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–≤–Ϋ–Β―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η¬Μ, –≤ –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä. –Γ―²–Β–Ϋ–¥ ―¹ –Ϋ–Α–≥–Μ―è–¥–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –¥–Β–Μ–Ψ –Β–Β ―Ä―É–Κ. - –†–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –≤ –≤–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Β―¹―²―¨: ―É –≤–Α―¹ βÄ™ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α, ―É –Ε–Β–Ϋ―΄ βÄî –¥–Ψ–Φ –Η –¥–Β―²–Η? - –ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Η –Ψ–±―â–Η–Β –¥–Β―²–Η, –Η –Φ―΄ –Ψ–±–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Η–Φ–Η. (–•–Β–Ϋ–Α, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ ―²―Ä–Α―²–Η―²). –ï―¹–Μ–Η ―è ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Β–Ϋ βÄ™ ―¹ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β–Φ –Η–≥―Ä–Α―é ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, ―¹―²―Ä–Ψ―é –¥–Ψ–Φ–Α, ―΅–Η―²–Α―é, ―Ä–Η―¹―É―éβÄΠ –ù–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Φ–Α –Η –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Ϋ–Β –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨. - –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―ÖβÄΠ - –· –¥―É–Φ–Α―é, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² –Ψ―² –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ψ―² –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è. –ï―¹–Μ–Η –¥–Μ―è ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ, –Ψ–Ϋ –Η –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –¥―É–Φ–Α―²―¨ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β–Φ―΄―¹–Μ–Η–Φ–Ψ–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Η–Φ–Β―²―¨ –Β–≥–Ψ –≤ –≤–Η–¥―É, –Κ–Α–Κ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –≤–Α―Ä–Η–Α–Ϋ―²–Ψ–≤, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –†–Α–Ϋ―¨―à–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ ―¹–Β–Φ―¨–Β, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β, –Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α –Κ ―ç―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Β –±―΄–Μ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–ΦβÄΠ - –ö–Α–Κ –£―΄ –Ω–Ψ–¥–±–Η―Ä–Α–Β―²–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Β―¹–Μ–Η –≤–Η–¥–Η―²–Β, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Η―Ö? - –™–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―è –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Α –¥–Β–Μ–Α―²―¨. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ–Β –Ϋ–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹―²–Α―Ä–Α―é―¹―¨ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Β–Ι. –ê –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²–Α―Ä–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Φ–Ϋ–Β, –Β―¹–Μ–Η ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é –≤ ―à–Κ–Ψ–Μ–Β. –£–Φ–Β―¹―²–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Μ―é–±–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ. –‰ ―ç―²–Ψ –Ε–Β –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η –Μ―é–±―è―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Ψ–Ϋ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è ―É―΅–Α―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –· –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η–¥―É―² –¥–Β–Μ–Α ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –±–Ψ–Μ–Β―²―¨ –Ζ–Α ―²–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―è –Ζ–Α–Ϋ―è―². –Γ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Η –Φ–Ϋ–Β ―²–Ψ–Ε–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –¥–Ψ–Φ–Α –≤ –Φ–Ψ–Β –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β. –€–Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Β ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Β –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄ –Ε–Β–Ϋ―΄ –Ψ –Ω―Ä–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Φ –¥–Ϋ–Β, –Ψ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–¥–Β–Μ–Κ–Α―Ö, ―à–Α–Μ–Ψ―¹―²―è―Ö –Η –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è―Ö.

- –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―É –£–Α―¹ ―΅–Β―²–Κ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤: –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –£―΄ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ. - –· ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Κ–Η–≤–Α―é―¹―¨ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η –¥―É–Φ–Α―é―²: ―Ä–Α–Ζ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ, –Ψ–Ϋ ―É–Φ–Β–Β―² ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ. –€–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –≤–Β―â–Α–Φ–Η. –ï―¹–Μ–Η –≤―΄ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―²–Β –Ϋ–Α –¥–Ψ―¹–Κ―É, ―¹ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―¹―²–Β―Ä–Μ–Η ―¹–Μ–Β–¥―΄ ―¹–Β–Φ–Η–Ϋ–Α―Ä–Α –Ω–Ψ –≤―΄―¹―à–Β–Ι –Α–Μ–≥–Β–±―Ä–Β, ―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –≤―΄ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―²–Α–Φ –Ϋ–Α–Ι―²–Η, βÄî ―ç―²–Ψ 8. - –ê –Κ―²–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Ζ–Α–≤–Β–¥―É–Β―² –±―é–¥–Ε–Β―²–Ψ–Φ? - –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Α. –ö–Α–Κ –≤ –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²–Β: ¬Ϊ–™–¥–Β –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –±–Β―Ä–Β―à―¨? βÄî –‰–Ζ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Η. - –ê –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è? - –•–Β–Ϋ–Α –Κ–Μ–Α–¥–Β―². - –ê –Ε–Β–Ϋ–Α –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –±–Β―Ä–Β―²? - –· –¥–Α―é. - –ê ―²―΄ –Ψ―²–Κ―É–¥–Α –±–Β―Ä–Β―à―¨?! βÄî –· –Ε–Β ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: –Η–Ζ ―²―É–Φ–±–Ψ―΅–Κ–Η¬Μ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Ψ–Η―² –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Α, –Φ―΄ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ, –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Β–Φ βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α –Ψ–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹? –ê ―²–Α–Κ, –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Β–Ε–Β–Φ–Β―¹―è―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² ―¹–Η–Μ. –Θ –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ϋ–Α –Ζ–Α―Ä–Β –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Η –Κ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―É –Φ–Β―¹―è―Ü–Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Η –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ 7 ―΅–Η―¹–Μ–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―è―Ü–Α (–Ϋ–Α–Φ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Β―Ö–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Κ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É). –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –±–Β–Ζ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ (–Ϋ–Α –Β–¥–Β –Φ―΄ –Β―â–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η―²―¨, –Α –≤–Ψ―² –Ζ–Α ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ), –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ζ–Α–Ω–Η―¹―΄–≤–Α―²―¨, –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α. –Γ–Β–Ι―΅–Α―¹, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―¹ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Β―². –™–¥–Β-―²–Ψ ―è ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ ―¹–Β–Φ―¨―é ―¹ –Κ―Ä–Α―é―à–Κ–Ψ–Ι ―Ö–Μ–Β–±―É―à–Κ–Α –Ζ–Α –Ω–Α–Ζ―É―Ö–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ –≤–Ψ―², –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –¥–Β―²–Η –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ ―΅―²–Ψ ―¹ –±–Α―²–Ψ–Ϋ–Α–Φ–Η βÄ™ ―¹ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ψ–Ι ―Ö–Μ–Β–±–Α. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―è Libero –Ϋ–Α–Φ –Ω―Ä–Η―¹―΄–Μ–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–≥―É–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η. –î–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Ζ–Α –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ―É–Ω–Η–Μ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ, –≤ –Ψ–±―â–Β–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –±–Α–Ϋ–Ψ–Κ –¥–Β―¹―è―²―¨βÄΠ –€–Α―à–Η–Ϋ―É –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –¥–Β―²–Η βÄî ―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ζ–Α –Ω―Ä–Α–≤–Ψ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α―à–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é –Η –Ω–Β―Ä–≤―É―é ―³–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―é –¥–Β―²–Β–Ι. - –ï―¹―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–¥–Α–Β―²―¹―è ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Η–¥–Β―²―¨, –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι? - ―¹ 9βÄ™10 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –≤–Β―΅–Β―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –¥–Β―²–Β–Ι ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–Φ. - –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨? –ù―É, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄, –Η –Ε–Β–Ϋ–Α –≤–Α–Φ –Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―² –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Α–ΙβÄΠ - –ö–Α–Κ–Ψ–Ι –Β―¹―²―¨ –≤ ―à–Κ–Α―³―É, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Η –Ζ–Α–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Β―². - βÄΠ –Η–Μ–Η –±―É–¥–Η―² –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤―΄–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–ΦβÄΠ - –ë―É–¥–Η―² –Φ–Β–Ϋ―è –±―É–¥–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ. –ö―É–¥–Α –Ε–Β –Ε–Β–Ϋ–Β –Β―â–Β –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨-―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ ―É―²―Ä–Ψ–Φ? –Θ –Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β―² ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Η–Μ, –Α –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Η –Ϋ–Α–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ ―ç―²–Ψ–Φ. –û–Ϋ–Α ―¹–Ω–Η―², –Ω–Ψ–Κ–Α –¥–Β―²–Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ―É―². –ê ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η βÄ™ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Κ–Α–Ε–Β―², ―΅―²–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Β–Ι, –Α ―΅―²–Ψ- –Ϋ–Β―². –ë―΄–Μ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è, ―΅―²–Ψ –≤ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Μ–Β―²–Α –Φ―΄ –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –Ω–Μ–Β–Φ―è–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Κ–Α―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―²–Η –Η, –Φ―΄, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –Β–Ζ–¥–Η―²―¨. –ù―É –Η ―΅―²–Ψ? –ö―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―¹―²―É―² –¥–Β―²–Η, –Η –Φ―΄ –≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –±―É–¥–Β–Φ –Κ–Α―²–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö, –Α, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η –Ϋ–Β―²βÄΠ - –î–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ―΅–Β–Κ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―É–Β―²―¹―è –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ–Ψ? - –Θ –Ϋ–Α―¹ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Φ–Α―¹―à―²–Α–±–Ϋ―΄–Β, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²–Ψ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ ―¹–Α–¥–Η―²―¹―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –î–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Ψ―΅–Β–Κ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―É–Β–Φ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Φ―É, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Η―Ö ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ–Β ―΅―É–¥–Ψ –¥–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹.

–ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―É–Β–Φ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≥–Ψ–¥ –Ω–Ψ-―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Φ―É: –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η ―Ä–Α―¹―²―É―², –Η –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è. –£–Ψ―² –Ϋ–Α 4-–Μ–Β―²–Η–Β –¥–Ψ―΅–Β–Κ –±―΄–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –¥–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Κ―É–¥–Α –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ–Η –Η―Ö ―¹–≤–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –ù–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Β –¥–Β―²–Η –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è: –Ω–Β–Μ–Η, –≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥, –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η, ―É–≥–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Η, ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –Κ―É–Κ–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–Κ–Μ―¨, –¥–Η–Α―³–Η–Μ―¨–Φ. –£ –Ψ–±―â–Β–Φ, –≤―¹–Β–Φ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹–Β–Μ–Ψ. –ü―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Α –≤―¹–Β, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ, –Ε–Β–Ϋ–Α. –ê –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Φ―΄ –Φ–Ψ–±–Η–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –€―΄ –¥―É–Φ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η, –Κ–Α–Κ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Φ–Ψ–¥–Β―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Κ―Ä―É–≥ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι. –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Η –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Η ―¹–Β–Φ―¨―è βÄ™ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―â–Η. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è: ―¹–Β–Φ―¨―è βÄ™ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –¥―Ä―É–Ζ―¨―è –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β βÄ™ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –î–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –¥–Η–Κ–Ψ―¹―²―¨―é. - –ê ―΅―²–Ψ, –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β –Ϋ–Β –Η–≥―Ä–Α―é―² ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η? - –ü–Ψ–Κ–Α –Η–Φ –Η –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ζ–Α–Η–Φ–Ψ–¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Β ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –ï―¹–Μ–Η ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ω–Ψ–Η–≥―Ä–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η, –Β–Φ―É ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –≤ ―²–Β―¹–Ϋ―É―é ―¹–Ω–Μ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η―é, ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±–Β–Ζ ―¹–Μ–Ψ–≤ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―é―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –Η–≥―Ä–Α―²―¨. –‰ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ ―¹ ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤ ―Ä–Ψ―² ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―², –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Φ–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ψ βÄî –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –¥–Β–≤―΅–Ψ–Ϋ–Ψ–Κ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ–Α―é―², –≤–Η―¹―è―², –Ω―Ä―΄–≥–Α―é―². –ü–Ψ―²–Ψ–Φ ―É –Ϋ–Η―Ö –Β―¹―²―¨ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Ι –Κ―Ä―É–≥ –¥–≤–Ψ―é―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤ –Η ―¹–Β―¹―²–Β―Ä (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―É –Ϋ–Η―Ö –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ). –€–Α–Φ―΄, –Η–Φ–Β―é―â–Η–Β –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –±–Ψ―è―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Η―Ö ―΅–Α–¥–Ψ ―É–Ω–Α–¥–Β―², –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―é―² –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ–Α―²―¨ –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ. –ê –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –¥–Η–Κ―²―É–Β―² ―²–Α–Κ–Η–Β ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è, ―΅―²–Ψ –Φ–Α–Φ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―ç―²–Ψ –≤―΄–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Η –Ϋ–Β –Ω–Α–¥–Α–Β―² –≤ –Ψ–±–Φ–Ψ―Ä–Ψ–Κ –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Η–Ζ –¥–Β―²–Β–Ι –Ζ–Α–Μ–Β–Ζ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é –≥–Ψ―Ä–Κ―É. –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―É ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ ―¹–Η–Ϋ―è–Κ–Η –Η ―¹―¹–Α–¥–Η–Ϋ―΄, –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―²―¨ –Φ–Η―Ä.

–ö–Α–Κ–Ψ–Β ―΅―É–¥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β?- –ù–Β ―²–Α–Κ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –Η –Β–Β –Φ―É–Ε―É ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α―é―² –Ϋ–Α –Θ–½–‰, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ε–¥―É―² ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―è―²―¨ –Φ–Α–Μ―΄―à–Β–Ι. - –î―É–Φ–Α―é, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Η―¹–Ω―΄―²―΄–≤–Α–Β―² ―²–Β –Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α. –Γ–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Η. –Δ–Α–Κ –±―΄–Μ–Ψ –Η ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α βÄ™ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, ―è –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α –Ε–Β–Ϋ―É, –Ζ–Α –¥–Β―²–Β–Ι. –î―É–Φ–Α―é, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤–Ψ–Μ–Ϋ―É―é―²―¹―è –Ζ–Α ―¹―É–Ω―Ä―É–≥―É –Η –±―É–¥―É―â–Β–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Β―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α. –£–Β–¥―¨ –Η ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Φ–Α–Μ―΄―à–Ψ–Φ –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ–Ι―²–Η –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β. –†–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ βÄ™ –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―΅―É–¥–Ψ. –†–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ ―΅―É–¥–Ψ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ?! –ö―¹―²–Α―²–Η, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Β –≤ –Κ–Α–±–Η–Ϋ–Β―²–Β –Θ–½–‰ –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄ™ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –Η―Ö –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ. –£―Ä–Α―΅–Η –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ ―²―É–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Β―Ö–Α–Μ–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―΅―²–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –Ω―è―²―¨ βÄ™ –Ϋ–Β –±―΄–≤–Α–Β―². –‰ –≤–Ψ―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―è―¹–Ϋ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―Ö ―²–Α–Φ, –Φ―΄ –¥―É–Φ–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Ψ, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Μ―É―΅―à–Β: –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Β–Β –Η –¥–Μ―è –¥–Β―²–Β–Ι, –Η –¥–Μ―è –Φ–Α–Φ―΄. –ê ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è-―²–Ψ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ βÄ™ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β!

- –ü–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Β―²–Β–Ι ―Ä–Α―¹―à–Η―Ä―è–Β―², –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ö–Α–Κ–Η–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Η―è –±―΄–Μ–Η ―É –≤–Α―¹? - –Θ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Α –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –Γ–Α–Φ―΄–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α –Φ―΄ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤―Ä–Α―΅–Β–Ι. –ù–Α–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η: ¬Ϊ–£―΄ –Ϋ–Η–≥–¥–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥–Β―²–Β –Η–¥–Η–Ψ―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―΄ –≤–Ζ―è–Μ―¹―è –≤–Β―¹―²–Η ―²–Α–Κ―É―é –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨¬Μ, –Η–Μ–Η ¬Ϊ–£―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ –£–Α―à–Α –Ε–Β–Ϋ–Α ―É–Φ―Ä–Β―² –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η?¬Μ –£ –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Β –½–Α―â–Η―²―΄ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η –Η ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α (–Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Η–Β) ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Η–Μ–Η―É–Φ, –Η ―ç―²–Η –Φ–Α―¹―²–Η―²―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä–Α –Ζ–Α―è–≤–Η–Μ–Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ-―²–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨, –Η –Ω―Ä–Ψ–≥–Ϋ–Ψ–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Μ–Η―²―¨―¹―è –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ –¥–Ψ –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²–Η –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨. –û–Ϋ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―É –≤ ―²―É–Ω–Η–Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ζ–Α―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ: ¬Ϊ–€―΄ βÄ™ –≤–Β–¥―É―â–Η–Ι ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä, –Η –Φ―΄ –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―¹―è –Ψ―² –≤–Α―¹, –Ϋ–Η–≥–¥–Β –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–± ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω―è―²–Β―Ä–Ϋ―è –Η –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ¬Μ. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ε–Β–Ϋ–Α ―Ö–Ψ―΅–Β―² ―¹―ä–Β–Ζ–¥–Η―²―¨ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –¥–Β―²―¨–Φ–Η –Κ ―²–Β–Φ –≤―Ä–Α―΅–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η―²―¨ ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι. –ß―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨: –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ, –Ω–Ψ –Η―Ö –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É–±–Η―²―¨. - –ö–Α–Κ –Ϋ–Α―à–Μ–Η –≤―Ä–Α―΅–Α –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η? - –ß–Β―Ä–Β–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö. –‰ ―ç―²–Ψ―² –≤―Ä–Α―΅ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤ –≤–Β―¹―²–Η –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α, –Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω―è―²–Β―Ä–Ϋ―è –Η –≤―¹–Β ―É –Ϋ–Η―Ö –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Ϋ–Ψ, –Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É―΅–Α–Η ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α―é―². –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤―¹–Β―Ö –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹, –Η ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι ―¹–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―¹–≤–Β―²–Α, –Η–Ζ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Κ–Η, –Η–Ζ –ï–≤―Ä–Ψ–Ω―΄, –ê–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Η, –ê–≤―¹―²―Ä–Α–Μ–Η–Η –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ϋ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ζ–Α –≤–Α―¹ ―²–Ψ–≥–¥–Α –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –Φ–Ψ–Μ–Η–Φ―¹―è. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹ ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –≤―¹―è –≤―¹–Β–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨. –ü–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Φ―΄ –Η–Φ–Β–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Π–Β―Ä–Κ–≤–Η. –≠―²–Ψ –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Α. –€―΄ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄ –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―É –‰–Φ–Ω–Η, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Μ―é–¥―è–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Η, –Η –≤―¹–Β–Φ, –Κ―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Η–Μ―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹. –ü–Ψ –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–¥–Β –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η―é –≤―¹–Β –≤―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α. –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Β―à–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―²–Β–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ζ–Α–¥–Α―΅. –‰–Φ–Β–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η –Ψ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ–Ψ βÄ™ ―²–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β. –Γ–≤–Ψ–¥–Κ–Η βÄî –≤ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―²–Ψ-―²–Ψ –Η ―²–Ψ-―²–Ψ. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±–Μ–Β–≥―΅–Η―²―¨ –¥–Β―²―è–Φ –Η―Ö ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β, –±―΄―²―¨ ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ–Η, –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α–¥–Β―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –ë–Ψ–≥–Α. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η. –£ ―ç―²–Ψ―² –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –Κ–Α–Κ ―Ä–Α–Ζ –Ε–Η―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ. –Δ–Η―Ö–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥–Ψ―΅–Β–Κ –Ϋ–Β―²- –ü–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²–Β –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –¥–Ψ–Φ–Α ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η? - –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η, –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η –¥–≤–Β―Ä―¨ –Η –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ–Η: –≤–Ψ―² –Φ―΄ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨, –≤–Ψ―² –Φ―΄ –¥–Ψ–Φ–Α! –ë―΄–Μ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β―², –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Φ–Ψ–Η ―¹–Β―¹―²―Ä―΄ –Η –£–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η. –ê ―²–Α–Κ–Ε–Β βÄî –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ –Η, –Β―¹–Μ–Η ―΅―²–Ψ, –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨. –£ –Α―ç―Ä–Ψ–Ω–Ψ―Ä―²―É –Ϋ–Α―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι, –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η. –Δ–Α–Κ –Ε–Β –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Α –≤–Η―Ü–Β-–Φ―ç―Ä –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄ –¦―é–¥–Φ–Η–Μ–Α –‰–≤–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Α –®–≤–Β―Ü–Ψ–≤–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤―Ä―É―΅–Η–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –Κ–Μ―é―΅–Η –Ψ―² –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä―΄ βÄ™ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Α –Ω―Ä–Β–Ζ–Η–¥–Β–Ϋ―²–Α βÄ™ –Η –Ψ–±–Β―â–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–Φ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Κ―É –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –€–Ψ―¹–Κ–≤―΄. –ë―΄–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Β―¹―¹―΄, ―à―²―É–Κ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―²–Β–Μ–Β–Κ–Α–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–≤–Β―². –£―¹–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Κ–Α–Κ –≤ ―²―É–Φ–Α–Ϋ–Β. –î–Α, –Φ―΄ –Β―Ö–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι, –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η―é, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Β–¥–Β–Φ –Ω–Ψ ―ç―²–Η–Φ ―É–Ε–Α―¹–Ϋ―΄–Φ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Ψ –±–Ψ–Μ–Η –Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ, –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ βÄî –≥―Ä―è–Ζ―¨, ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²―¨, ―É–Ε–Α―¹–Ϋ–Α―è ―Ä–Β–Κ–Μ–Α–Φ–Α. –ù–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Φ―΄ βÄ™ –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ–Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι. –£―¹–Β–Φ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―â–Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è, –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β. –€―΄ –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–¥―΄ –Η–Φ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ―¹–Κ―É―΅–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ –≤―¹–Β–Φ. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β –Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Β. –î–Β―²–Β–Ι ―É–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η ―¹–Ω–Α―²―¨. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ ―¹–Β–±–Β: –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Α –±―΄–Μ–Α –Β―â–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è ―¹–Ϋ―è–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ ―²―Ä–Β―Ö–Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Ϋ―É―é, –¥―É–Φ–Α―è, ―΅―²–Ψ –≤ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η–Φ―¹―è (–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ–Β―΅―²–Α–Μ). –£―¹–Β –Ψ –Ϋ–Α―¹ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η.  - –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β –Η–¥–Β―²–Β βÄ™ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β―Ö ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨? - –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β –Η–¥–Β―²–Β βÄ™ –Κ–Α–Κ –≤―¹–Β―Ö ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–± –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨?

- –ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Ι―²–Η –Κ―É–¥–Α-―²–Ψ, –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β–Φ –¥―É–Φ–Α―²―¨: –Α –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨? –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ βÄ™ –Η–¥–Β–Φ. –•–Β–Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β―² –¥–≤―É―Ö –¥–Ψ―΅–Β–Κ –Ζ–Α ―Ä―É–Κ–Η, ―è βÄ™ ―²―Ä–Β―Ö, –Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―². –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ βÄ™ –≤–Ζ―è―²―¨ ―²―Ä–Β―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –≤ –¥–≤–Β ―Ä―É–Κ–Η. –ù―É –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ–Η –Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α―Ä–Α–Κ–Α–Ϋ―΄, ―΅―²–Ψ–± ―Ä–Α–Ζ–±–Β–≥–Α―²―¨―¹―è. - –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―΄ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―é―²―¹―è? - –Ξ–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ ―¹ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α βÄî ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β. –ù–Ψ –≤–Ψ―² ―²–Η―Ö–Η―Ö –Η ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Η –¥–Ψ―΅–Β–Κ βÄ™ –Ϋ–Β―². –£―¹–Β –≤–Β―¹–Β–Μ―΄–Β, ―à―É–Φ–Ϋ―΄–Β, ―à―É―¹―²―Ä―΄–Β. - –†–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²–Β –¥–Β―²―è–Φ –Ω–Ψ―à–Α–Μ–Η―²―¨? - –€―΄ –Ω―΄―²–Α–Β–Φ―¹―è –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Β–Φ. –ë―΄–≤–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―É―¹―²―É–Ω–Η–Φ, –Η ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β–Φ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―Ö–Ψ―²―è―², –Ϋ–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Α–Β–Φ―¹―è –Ω―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ –Ψ–±―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ―΄ ―É―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Η, –Α –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨. –ù–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β. –‰ –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤―΄ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Α–≤―΄, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η ―É–Ε–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η ―΅―²–Ψ-―²–Ψ, –Ϋ–Β –Ψ–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ϋ–Α–Φ–Η. –‰ –Ψ–Ϋ–Η ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―². –û–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ζ–Α–±―΄―²―¨―¹―è, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Η –≤―΄–Ι―²–Η –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Κ–Α―Ö –Η –≤ –Ω–Η–Ε–Α–Φ–Α―Ö –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É―é. –ê –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Κ–Α―Ö –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ ―¹―²–Ψ–Η―² –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Α―è –Ψ–±―É–≤―¨. –ù–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Ϋ–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ, –Η –±–Β–≥―É―² –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Κ–Α ―Ö–Ψ―²―è―² ―¹–Μ―É―à–Α―²―¨―¹―è, ―¹―²–Α―Ä–Α―é―²―¹―è –±―΄―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ–Η, –Η–Φ ―ç―²–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ. - –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Κ–Α―Ö –≤ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–Ε―É―éβÄΠ - –€–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β ¬Ϊ–Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è¬Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β, ―΅–Β–Φ ―É –¥―Ä―É–≥–Η―Ö. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ¬Μ βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω―è―²–Β―Ä―΄–Φ βÄ™ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β. –‰ –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–Ε–Α―²―΄ –≤ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ε–Β―¹―²–Κ–Η–Β ―Ä–Α–Φ–Κ–Η. –î–≤–Α –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α –Ψ―²―Ä―è–¥–Α- –ê –Κ–Α–Κ –£―΄ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨? - –Ξ–Ψ–¥–Η–Μ–Η ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ö―Ä–Α–Φ, –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ―É βÄ™ –Β–Β –Ψ―²―Ü―É. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –Β–Β –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Ζ–Ψ–≤―É―² –£–Α―Ä―è. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ε–Η–Μ–Η –≤–Ψ―² ―²–Α–Κ βÄî –Ω–Ψ―΅―²–Η –±–Ψ–Κ –Ψ –±–Ψ–Κ (–Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―² –¥–Ψ ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄ –Ϋ–Α―à–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –Ε–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Ϋ–Η―Ö ―ç―²–Α–Ε–Α―Ö –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥―ä–Β–Ζ–¥–Β), ―è ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Μ ―É –Ϋ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Α, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―É―΅–Η–Μ―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –£–Α―Ä–Η–Ϋ―΄–Φ –±―Ä–Α―²–Ψ–Φ. –£ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―à–Κ–Ψ–Μ–Β ―É –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–Ζ–Β–Ι (–Ω―Ä–Η―è―²–Β–Μ–Β–Ι ―É –Φ–Β–Ϋ―è –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥ –¥–Ψ –Ω―è―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –±―΄–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ). –û–±―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ –Η ―¹ –£–Α―Ä–Β–Ι: –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η, ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η, –≤–Φ–Β―¹―²–Β –Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Μ–Β―²–Ϋ–Η–Ι –Μ–Α–≥–Β―Ä―¨, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―²–Α–Φ –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Η―Ä–Α–Φ–Η –Ψ―²―Ä―è–¥–Ψ–≤, –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–¥―΄. –ù–Ψ –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –¥―Ä―É–Ζ―¨―è. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–ΗβÄΠ - –ö–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è –±―΄–Μ–Η –≤ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η? - –ù–Β –Ζ–Ϋ–Α―éβÄΠ –†–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Ι –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Β–Ψ–¥–Ψ–Μ–Β–Ϋ―΄ –Η –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Η –±―΄―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―è–Φ–Η?.. –Ξ–Ψ―²―è –Ϋ–Β―², –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é, ―Ö–Ψ―²―è ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―à―É―²–Κ–Α ―²–Α–Κ–Α―è: –Φ―΄ ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, ―¹ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α –¥–Β―²–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨―é ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι. –•–Β–Ϋ–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è βÄî ―ç―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―Ä–Β―Ö –¥–Β―²–Β–Ι, –Α ―è –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Β–Ι –Ω–Ψ–¥―¹–Φ–Β–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ 4 ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è. –ê –≤–Ψ―² 8-9 βÄ™ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Α―è. –ö–Ψ–≥–¥–Α –¥―É–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –±―É–¥―É―² ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è, ―²–Α–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η, ―¹―è–Κ–Η–Β –¥–Β―²–Η, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ, –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β―¹―è―²―¨ –¥–Β―²–Β–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –¦―é–±―΄–Β –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Η ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –≤ –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄. - –½–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨? - –ö–Α–Κ-―²–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è–Μ. –ù–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–¥–Β―²–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –±―΄–Μ–Α –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι: –Ϋ–Α―¹ ―É ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι βÄî –¥–Β–≤―è―²―¨. –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―²? –î–Μ―è –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η―Ö βÄ™ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –î–Μ―è –≤―¹–Β―Ö –Ϋ–Α―¹ βÄî –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―Ä–Α–Ζ. –ï―¹–Μ–Η –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Μ, –≤ –Κ–≤–Α―Ä―²–Η―Ä–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―²–Η―à–Β βÄ™ –≤ –¥–Β―¹―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ. –Δ–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Η –≤ –Φ–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β. –ï―¹–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Β–Κ –Κ―É–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―É―Ö–Ψ–¥–Η―² βÄ™ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω―É―¹―²–Ψ –Η ―²–Η―Ö–Ψ. –‰ –¥–Β―²–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Η―Ö ―΅–Α―¹―²–Η. –Θ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω―è―²–Β―Ä–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι, –Η ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –Φ–Α–Μ–Ψ ―ç―²–Ψ –Η–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –≠―²–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –≠―²–Ψ ―¹–Β–Φ―¨―è. –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨, ―²–Ψ –Ϋ–Α –¥―É―à–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ: –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β, –≤―¹–Β –¥–Ψ–Φ–Α, –≤―¹–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ï―¹–Μ–Η –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β―² –¥–Ψ–Φ–Α βÄ™ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Α –Ϋ–Β –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Α–±―¹―²―Ä–Α–Κ―²–Ϋ–Ψ–Ι –Β–¥–Η–Ϋ–Η―Ü―΄.

- –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤―΄ βÄ™ ―¹–Β–Φ―¨―è? - –ù–Β –±―΄–Μ–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Α. –£―¹–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ζ–Α―Ä–Ψ–¥–Η–≤―à–Β–Β―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄, –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ω–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹–Κ–Α―΅–Ψ–Κ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Η ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Ψ–Κ. –ù–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Φ―¨–Η, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β―² –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–Μ–Η ―ç―²–Ψ―² ―¹–Κ–Α―΅–Ψ–Κ βÄ™ –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η βÄ™ –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è. –ö–Α–Ε–¥–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―² ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω―É―²―¨. –€―΄ ―¹ –£–Α―Ä–Β–Ι –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η ―Ä―è–¥–Ψ–Φ, –≤–Η–¥–Β–Μ–Η ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι. –‰ ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η ―É –Ϋ–Α―¹ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Κ –Φ―΄ –Ϋ–Β –≤―΄―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η, –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ―è–≤ –Ψ–Ω―΄―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –ö–Α–Κ–Η―Ö-―²–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―²–Α–Κ, –Η–Μ–Η –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–Φ–Ϋ―é. –™–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Φ―΄–Β –≤–Β―â–Η –Φ―΄ ―¹ –£–Α―Ä–Β–Ι ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ. - –Γ―¹–Ψ―Ä―΄ ―¹–Μ―É―΅–Α―é―²―¹―è? - –ö–Α–Κ–Η–Β-―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―²―΄ βÄ™ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –±―΄–≤–Α―é―². –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Μ―é–¥–Η ―É―¹―²–Α―é―². –ù–Ψ ―¹―¹–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―è –±―΄ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―É―¹―²–Α–Μ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ε–Β ―É―¹―²–Α–Μ, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ–≤–Α―²–Ψ–Β. –£–Ψ―² –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―². –£ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±–Α –Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤―à–Η–Β, –Η –≤―¹–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Μ―é–¥–Η ―¹―²–Α–Μ–Η –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²–Α–≤―à–Η–Φ–Η, ―è –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥―É. –ï―¹―²―¨ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –≤―¹–Β –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄. –‰ ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ϋ–Α–¥–Ψ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, –Α –Ϋ–Β –Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è. –ê –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –≤―¹―ë ―²–Α–Κ–Η ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η. –ü―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è- –Γ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β―²–Β–Ι (–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β) –≥―Ä―É–Ζ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―Ä–Β–Ζ–Κ–Ψ ―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Β―²―¹―èβÄΠ - –‰ –¥–Α, –Η –Ϋ–Β―². –û―² –Ϋ–Α―¹ –Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―². –î―Ä―É–≥–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –Φ–Α–Κ―¹–Η–Φ―É–Φ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι, –Η ―²―É –Φ–Α–Μ―É―é ―²–Ψ–Μ–Η–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―², –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≤―¹–Β ―¹―²–Ψ. ¬Ϊ–î–Β–Μ–Α–Ι, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Η –±―É–¥―¨ ―΅―²–Ψ –±―É–¥–Β―²¬Μ. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥–Β―²–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Κ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Β –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ―è–Β―²―¹―è. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Η–Ζ–Φ–Β―Ä―è–Β―²―¹―è –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –Ζ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –Κ–Α–Κ–Η–Φ-―²–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–ΗβÄΠ –ê ―΅―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η: ―¹ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è βÄ™ –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ö–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ βÄ™ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è–Β―² –Ϋ–Η ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –Ϋ–Η –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Ψ―è ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ϋ–Η –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –¥–Β―²–Β–Ι. –ï―¹–Μ–Η –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² βÄ™ –Κ–Ψ–Φ―É ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ? –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ. –î–Β―²―è–Φ βÄ™ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ. –£–Ϋ–Β―à–Ϋ―è―è ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ϋ–Β –Η–≥―Ä–Α–Β―², –Β―¹–Μ–Η ―¹ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–Ι –≤―¹–Β –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β. –ß–Α―¹―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨: ¬Ϊ–· –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É ―²–Ψ, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β¬Μ. –ê ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ―É ―ç―²–Ψ –Α–±―¹–Ψ–Μ―é―²–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ. –ï–Φ―É –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–Φ–Α –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ. –ê ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι. –· –Ζ–Ϋ–Α―é –¥–Β―²–Β–Ι, ―É –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –Η–≥―Ä―É―à–Β–Κ, –Ϋ–Ψ –Η–Φ –Ϋ–Β–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Η–≥―Ä–Α―²―¨, –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α―é―² ―΅―É―²―¨ –Ϋ–Β –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Β, ―΅―²–Ψ–± –Η–Φ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Κ―É–Ω–Η–Μ–Η –Β―â–Β –Η –Β―â–Β, –Ϋ–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―èβÄΠ –‰–≥―Ä―É―à–Β–Κ, –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Ϋ–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β. –ß–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Β –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Α, ―²–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ―â–Β –≤ –Ϋ–Β―ë –Η–≥―Ä–Α―²―¨, ―²–Β–Φ –±–Ψ–≥–Α―΅–Β –±―É–¥–Β―² ―É ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α –≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Α ―è―Ä–Κ–Η–Β –Ϋ–Α–≤–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η–≥―Ä―É―à–Κ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ―²–±–Η–≤–Α―é―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β (–Α –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Η ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β) ―³–Α–Ϋ―²–Α–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨βÄΠ

- –ö–Α–Κ ―¹ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è: –±―΄–≤–Α–Β―², –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –¥–Μ―è ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄, ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Η―¹–Α―²―¨ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ―É―é βÄ™ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è. –û―²―¹―é–¥–Α βÄ™ ―¹―²―Ä–Α―Ö ¬Ϊ–Κ―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α¬Μ, ―É–Ϋ―΄–Ϋ–Η–ΒβÄΠ - –· –Ζ–Α―â–Η―²–Η–Μ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―¹–Κ―É―é –Β―â–Β –¥–Ψ ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –¥–Β―²–Β–Ι. –î–Α, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η–Κ–Ψ–Ι –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è. –ù–Ψ ―ç―²–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α –Ϋ–Β ―¹ –¥–Β―²―¨–Φ–Η. –Δ–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Β―â–Β –¥–Ψ –Η―Ö ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ê ―΅–Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α―²―¨? –ù–Β –≤–Η–Ε―É –≤ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Η ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α. –ö―Ä–Η–Ζ–Η―¹–Α ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α βÄ™ –Ϋ–Β –±–Ψ―é―¹―¨. –· –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α―é –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É ―΅–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ϋ–Α―¹―²–Α―²―¨, –Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² βÄ™ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Α―²―¨. –ï―¹–Μ–Η ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–ΒβÄΠ –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―è –≤―¹–Β-―²–Α–Κ–Η –¥–Β–Μ–Α―é ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤ ―²–Β―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, –≥–¥–Β ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é –Η ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é, ―΅―²–Ψ ―è ―΅–Β–Φ-―²–Ψ –Φ–Ψ–≥―É –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ. –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é, ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–Μ–Α―é. –· –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β ―É–Ϋ―΄–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ ―¹ –Ϋ–Η–Φ –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―². –î–Β–Μ–Α–Β―à―¨ ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Η –¥–Β–Μ–Α–Β―à―¨. –ë―΄–≤–Α―é―² ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, ―΅―²–Ψ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –≤―΄―à–Β ―¹–Η–Μ –Ϋ–Β –¥–Α―¹―². –Λ–Ψ―²–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η –Η–Ζ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–≤–Α ―¹–Β–Φ―¨–Η –ê―Ä―²–Α–Φ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö.

|

–ü―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α–Β–Φ –≤–Α―à–Β–Φ―É –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―é –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ –Η–Ζ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Α –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α ¬Ϊ–£–Ψ–¥–Α –Ε–Η–≤–Α―è¬Μ. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤ –¥–Β―²―¹―²–≤–Β –Φ–Β―΅―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ ―É –Ϋ–Η―Ö –±―É–¥–Β―² –¥―Ä―É–Ε–Ϋ–Α―è ―¹–Β–Φ―¨―è –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β―²–Β–Ι. –£ ―¹–Β–Φ―¨–Β –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ –¦―É–≥–Η ―ç―²–Α –Φ–Β―΅―²–Α ―¹–±―΄–Μ–Α―¹―¨, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ω―É―²―¨ –Ψ―²―Ü–Α –ê–Μ–Β–Κ―¹–Α–Ϋ–¥―Ä–Α –Η –Φ–Α―²―É―à–Κ–Η –‰―Ä–Η–Ϋ―΄ –Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-–¥–Β―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –±―΄–Μ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Η–Φ: –Ψ―² –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―΄―¹–Μ–Α –¥–Ψ –Β–≥–Ψ –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ―à–Β–ΜβÄΠ –≤―¹–Β–≥–Ψ-―²–Ψ –≥–Ψ–¥. –Γ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –£–Β–¥–Β–Ϋ–Κ–Η–Ϋ―΄ –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²―΄–≤–Α―é―² –¥–Β―¹―è―²–Β―Ä―΄―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Α―é―², –≥–¥–Β ―¹–≤–Ψ–Η, –Α –≥–¥–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ϋ―΄–Β.