–ü–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Α–Ζ–Κ–Η –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ ―¹–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ: ¬Ϊ–ê―Ö, ―É–≤―΄, ―É–≤―΄, ―É–≤―΄βÄΠ ―è ―É―²―Ä–Α―²–Η–Μ –≤–Κ―É―¹ ―Ö–Α–Μ–≤―΄!¬Μ

–‰ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Ϋ–Β―à―É―²–Ψ―΅–Ϋ–Α―è: –≤–Ψ―² –Ψ–Ϋ–Α, βÄî ―Ö–Α–Μ–≤–Α, βÄî –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι―¹―²–Α, –Β―à―¨,

–Ϋ–Ψ –≤–Κ―É―¹–Α-―²–Ψ –Ϋ–Β―²!

–ë–Β–¥–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤ ―²–Ψ―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ ¬Ϊ–Ϋ–Β―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Η¬Μ. –€―΄ ―É―²―Ä–Α―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ

–≤–Κ―É―¹ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η–Β –Ψ –Ϋ–Β–Ι. –‰ –Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É―²―Ä–Α―²–Η–Μ–Η,

–Α ―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Η –¥–Α–Ε–Β, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Β―Ä―΄ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹

–Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ –Η ―²―ë–Φ–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ–¥–Β–Κ―¹ –Ξ–Α–Φ–Φ―É―Ä–Α–Ω–Η –Η–Μ–Η –Κ–Η―²–Α–Ι―¹–Κ–Α―è –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Α .

–ù–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è –≤–Κ―É―¹–Α –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ–ü–û–Γ–Δ.

–ê–Ϋ–Ϋ–Η–±–Α–Μ–Β –ö–Α―Ä–Α―΅―΅–Η. Quo Vadis, Domine?

–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Η–Μ–Η –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―² ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨―é –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨

–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤ –ü–Β―²―Ä–Α –Η –ü–Α–≤–Μ–Α. –ê –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–ü–Β―²―Ä–Ψ–Ω–Α–≤–Μ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι¬Μ

–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, ―²–Ψ –≤ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Β ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―¹―² ―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Α―â―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄî –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Φ.

–ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Φ –Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±―è –Κ –≤―¹–Β–Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è.

–ö―²–Ψ-―²–Ψ, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Β―²: –Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Β ―ç―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –Ϋ–Α–Φ? –î–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β.

–ë–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Π–Α―Ä―¹―²–≤–Η―è –ë–Ψ–Ε―¨–Β–≥–Ψ βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Β–≥–Ψ

–Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –≤―΄―Ä–Α–Ζ–Η―²―¨―¹―è. ¬Ϊ–™–Ψ―Ä–Β –Φ–Ϋ–Β, –Β―¹–Μ–Η ―è –Ϋ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―¹―²–≤―É―é!¬Μ

- –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ –ü–Α–≤–Β–Μ, –Η–Φ–Β―è –≤ –≤–Η–¥―É, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Α–Φ―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨,

–Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ψ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Β –Η ―¹–≤―è―²–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≤–Β―Ä―΄. –ö–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ,

–±–Β–Ζ –Ω–Ψ―¹―²–Α –Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ.

–£ ―ç―²–Ψ–Φ –≥–Ψ–¥―É –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―² –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι. –û–Ϋ –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ω–Ψ–Μ―²–Ψ―Ä–Α –Φ–Β―¹―è―Ü–Α.

–Γ–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α 12 –Η―é–Μ―è βÄ™ –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Η

–Ω–Β―Ä–≤–Ψ–≤–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤, βÄî –Α –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ω–Α–¥–Α–Β―² –Ϋ–Α –≤―²–Ψ―Ä―É―é –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é –Ω–Ψ –ü―è―²–Η–¥–Β―¹―è―²–Ϋ–Η―Ü–Β –Η,

―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ψ ―¹ –ü–Α―¹―Ö–Ψ–Ι. –ß–Β–Φ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –ü–Α―¹―Ö–Α, ―²–Β–Φ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ―¹―².

–Γ―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹―² –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι, ¬Ϊ–Μ―ë–≥–Κ–Η–Ι¬Μ, –Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ–Β–Φ

–≤ –Δ–Η–Ω–Η–Κ–Ψ–Ϋ(–Π–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Ι ―É―¹―²–Α–≤) βÄî –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –≤―¹―ë –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ.

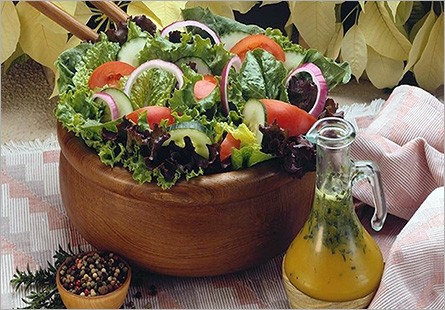

–ü–Ψ –Δ–Η–Ω–Η–Κ–Ψ–Ϋ―É –≤ –ê–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―¹―² –≤–Ψ –≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–≥ ―Ä―΄–±―É –Φ―΄ –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Φ, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Κ―É―à–Α–Β–Φ

–≤–Α―Ä―ë–Ϋ―É―é –Ω–Η―â―É ―¹ –Φ–Α―¹–Μ–Ψ–Φ –Η –≤―΄–Ω–Η–≤–Α–Β–Φ –≤–Η–Ϋ–Α (–Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ―¹―É―Ö–Ψ–≥–Ψ¬Μ –Η –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ

―É–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Β). –£ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, ―¹―Ä–Β–¥―É –Η –Ω―è―²–Ϋ–Η―Ü―É –¥–Ψ ―²―Ä―ë―Ö ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –¥–Ϋ―è –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Φ –≤–Ψ–≤―¹–Β,

–Α –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤–Κ―É―à–Α–Β–Φ ―¹―΄―Ä―΄–Β –Ψ–≤–Ψ―â–Η, ―³―Ä―É–Κ―²―΄ –Η ―Ö–Μ–Β–± (―¹―É―Ö–Ψ―è–¥–Β–Ϋ–Η–Β), –¥–Α –Η ―²–Ψ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹―΄―²–Α. –£ ―¹―É–±–±–Ψ―²―É

–Η –≤–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è ―Ä―΄–±–Α. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ, –≤―²–Ψ―Ä–Ϋ–Η–Κ –Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–≥ ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¹―è

―¹–Μ–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α, ―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –≤–Α―Ä―ë–Ϋ–Α―è –Ω–Η―â–Α ―¹ –Β–Μ–Β–Β–Φ, ―Ä―΄–±–Α –Η –≤–Η–Ϋ–Ψ. –ï―¹–Μ–Η ―¹–Μ–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è

―¹–Μ―É–Ε–±–Α –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―É –Η–Μ–Η –Ω―è―²–Ϋ–Η―Ü―É βÄ™ ―Ä―΄–±–Α –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Α―Ä―ë–Ϋ–Α―è –Ω–Η―â–Α ―¹ –Β–Μ–Β–Β–Φ.

–ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―É –Η–Μ–Η –Ω―è―²–Ϋ–Η―Ü―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹–Μ―É–Ε–±–Α –±–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Η ―Ä―΄–±–Α. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ,

―Ä―΄–±–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α–Β―²―¹―è –Η –≤ –¥–Ϋ–Η ―Ö―Ä–Α–Φ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ϋ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨.

–£–Ψ―² ―²–Α–Κ –≤―¹―ë –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –ù–Ψ –Ω–Ψ ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α

–≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Η―â–Η –Ψ–Ζ–≤―É―΅–Η–≤–Α―é―²―¹―è ―²–Α–Κ: –£ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―¹―² –Φ―è―¹–Ψ, –Φ–Ψ–Μ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄ –Η ―è–Ι―Ü–Α

–Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ –≤―¹–Β –¥–Ϋ–Η, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―¹―Ä–Β–¥―΄ –Η –Ω―è―²–Ϋ–Η―Ü―΄ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Κ―É―à–Α―²―¨ ―Ä―΄–±―É

(–≤–Α―Ä―ë–Ϋ–Α―è –Ω–Η―â–Α ―¹ –Β–Μ–Β–Β–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ―è–Β―²―¹―è). –‰ –≤―¹―ë.

–‰ –≤–Ψ―², ―΅―²–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Η ―²–Ψ –Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ. –û–Ϋ–Η –Κ–Α–Κ –±―΄

―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―é―² –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η–Ι –Η –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―΄¬Μ –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―¹―²–Α. –ü–Β―Ä–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ –Η–Φ–Β–Β―²

―¹–Η–Μ―É –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α ¬Ϊ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ¬Μ, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β βÄ™ ―É―¹―²–Ψ–Ι―΅–Η–≤–Ψ–Ι, –Α ―¹―²–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨, –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η.

–½–¥–Β―¹―¨ ―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Α –ü–Α–≤–Μ–Α, ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥―É –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Κ –Ω–Η―â–Β :

¬Ϊ–ö―²–Ψ –Β―¹―², –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Α–Ι ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Β―¹―²; –Η –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Β―¹―², –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Α–Ι ―²–Ψ–≥–Ψ

–Κ―²–Ψ –Β―¹―² < βÄΠ > –Η–±–Ψ –Π–Α―Ä―¹―²–≤–Η–Β –ë–Ψ–Ε–Η–Β –Ϋ–Β –Ω–Η―â–Α –Η –Ϋ–Β –Ω–Η―²–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Φ–Η―Ä –Η

―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ψ –Γ–≤―è―²–Ψ–Φ –î―É―Ö–Β (–†–Η–Φ. 14; 3,17)¬Μ

–ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Δ–Η–Ω–Η–Κ–Ψ–Ϋ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι,

―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–¥–Β–Α–Μ–Ψ–Φ –Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―Ü–Ψ–Φ. –ß―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²? –ê ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Δ–Η–Ω–Η–Κ–Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Φ –¥–Α–Ϋ –Ϋ–Β –¥–Μ―è

–±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è, –Α –¥–Μ―è ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è; –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄,

―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹ –≤―΄―¹–Ψ―²–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–≤―è―²―΄―Ö –Ψ―²―Ü–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –≤ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β

―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –¥―É―Ö–Α. –ê ―ç―²–Ψ –Η –Β―¹―²―¨ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι―à–Α―è –Ε–Β―Ä―²–≤–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–Φ: ¬Ϊ–•–Β―Ä―²–≤–Α –ë–Ψ–≥―É

–¥―É―Ö ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ, ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –ë–Ψ–≥ –Ϋ–Β ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Η―²¬Μ. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ,

―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α―è –Ω–Ψ―¹―² –≤–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η –Η –≤ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Η ―¹ –Δ–Η–Ω–Η–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–Ι

¬Ϊ―Ä–Α―¹―¹–Μ–Α–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―É–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è

–Η –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η. –ê –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ―΄ ―ç―²–Η –Μ–Η―à–Α―é―² –Ω–Ψ―¹―² –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É,

―΅―²–Ψ ¬Ϊ–ë–Ψ–≥ –≥–Ψ―Ä–¥―΄–Φ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Η―²―¹―è¬Μ . –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Κ―²–Ψ –Η –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ –±–Μ―é―¹―²–Η –Ω–Ψ―¹―²

–≤–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Η βÄ™ –Ω―É―¹―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Η―²―¹―è –Η –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―² ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ–Α –ü–Α–≤–Μ–Α:

¬Ϊ–ö―²–Ψ –¥―É–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Ψ–Η―², –±–Β―Ä–Β–≥–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―É–Ω–Α―¹―²―¨¬Μ.

–ù–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Ω–Ψ―¹―² –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ―² –Φ―è―¹–Α.

–£ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Η–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Η―â–Η ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –±―΄―²―¨ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ,

–Η –Ψ―² –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Ψ―Ä–Α ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –±―΄ –Ψ―²–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è,

–Η –Ψ―² –Ω–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―²–Ψ–≤–Ϋ–Η –Ω–Ψ ―²–Β–Μ–Β―³–Ψ–Ϋ―É, –Η –Ψ―² –≤―΄–Ω–Η–≤–Κ–Η, –Η –Ψ―² ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–ΗβÄΠ

―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ, –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Κ―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² –≥–Ψ―Ä–Β―΅―¨ –Ε–Η―²–Β–Ι―¹–Κ–Η―Ö –±―É–¥–Ϋ–Β–Ι .

–ö―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β―² βÄ™ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–ΨβÄΠ –î–Α –Ϋ–Β―² –Ε–ΒβÄΠ –ù–Α―à –Ω–Ψ―¹―², –¥–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Ι ¬Ϊ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Ι¬Μ

βÄî ―¹ ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ε–Η―²–Η―è βÄ™

―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ ¬Ϊ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨¬Μ. –Δ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄–Φ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Φ, –¥–Μ―è ―Ä―è–¥–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ

–Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α XVI βÄî XVII –≤–Β–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±―΄ –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ–Ψ–Φ, –Ψ―²―Ä–Α–¥–Ψ–Ι,

–Ψ―²–¥–Ψ―Ö–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ―² ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ –Φ―΄ –Ψ―¹–Μ–Α–±–Μ–Η, –Η–Ζ–Ϋ–Β–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―¹ –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Α–Φ–Η.

–‰ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β, –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Ω―Ä–Β―¹–Μ–Ψ–≤―É―²–Ψ–Ι ¬Ϊ―ç–Κ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η¬Μ.

–î–Β–Μ–Ψ –≤ –Ϋ–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Η―Ö, –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ¬Ϊ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ, –≤ –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ –ë–Ψ–≥―É.

–ï―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Ψ–±–Ψ–Ι―²–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β ―É–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α.

–½–Α–Κ–Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ―² –Ζ–≤―É―΅–Η―² –Ω―É–≥–Α―é―â–Β: ¬Ϊ–î–Α–Ι –Κ―Ä–Ψ–≤―¨ βÄ™ –Ω―Ä–Η–Φ–Η –î―É―Ö¬Μ. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Η–Φ ―¹–Β–±―è ―Ö–Ψ―²―¨

–Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―â–Β–Φ–Η―²―¨ –≤ –Ω–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, βÄî –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Φ–Β―Ä―É, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, βÄî ―²–Ψ –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ

―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ ¬Ϊ–Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β–Φ¬Μ, –Ϋ–Β―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Μ―è―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―² ―É –Ϋ–Α―¹ –Ε–Η–≤–Ψ–≥–Ψ

–Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ¬Ϊ–¥–Α―²―¨ –Κ―Ä–Ψ–≤―¨¬Μ. –ù–Β ¬Ϊ―¹–¥–Α―²―¨¬Μ, –Ζ–Α–Φ–Β―²―¨―²–Β.

–†–Β―΅―¨ –Η–¥―ë―² –Ϋ–Β –Ψ –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –Α–Κ―Ü–Η–Η, –Α –Ψ ―²―Ä―É–¥–Β, –Ψ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É―â–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Β–±―è,

―Ä–Α–¥–Η –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è, ¬Ϊ―¹―²―è–Ε–Α–Ϋ–Η―è¬Μ –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –î―É―Ö–Α. –ê –≤–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Α―à–Α ―Ü–Β–Μ―¨ –Η –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Κ –Ϋ–Β–Ι

–Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è, ―²–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ ―΅―ë–Φ –Ϋ–Α―à–Β ―Ö―Ä–Η―¹―²–Η–Α–Ϋ―¹―²–≤–Ψ?! –£ –Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Η –Κ―Ä–Β―¹―²–Η–Κ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ?

–ö–Α–Κ –Ε–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ω–Ψ –½–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥―è–Φ –ë–Ψ–Ε―¨–Η–Φ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –±–Β–Ζ–±–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β? –£–Β–¥―¨ ―ç―²–Ψ –Η –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α―à –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι

―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―², –Κ―Ä–Β―¹―², –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Β―¹―²–Η, ―¹–Ω–Α―¹–Α―è ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –¥―É―à―É!

–£–Β–¥―¨ –≤ –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ–Φ, ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Η –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Β–Ι –Η ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι

–Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ―΄―Ö, –Ϋ–Ψ –Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―΄―Ö βÄ™ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è

–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η. –‰ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ¬Ϊ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è¬Μ –≤ ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β–Φ,

–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ¬Ϊ–Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄¬Μ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ, –Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è ¬Ϊ―Ä–Α–±–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–Κ–Μ―é―΅–Η–Φ―΄–Φ–Η¬Μ

–Ω–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤―É –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α. –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ –±―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≥–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄

–î–û–¦–•–ù–Ϊ –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨, –Η –Ϋ–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ. –ö–Α–Κ–Ψ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Β, ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Β–Κ–Μ―é―΅–Η–Φ―΄–Ι¬Μ,

–≤―΄ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–¥―É–Φ–Α–Ι―²–Β―¹―¨. –£–Ψ―² –Ζ–Α–Φ–Ψ–Κ βÄî ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι, ―Ö–Η―²―Ä–Β–Ι―à–Η–Ι, –Ϋ–Α–¥―ë–Ε–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι, –Α –±–Β–Ζ –Κ–Μ―é―΅–Α –Ψ–Ϋ βÄ™

–Ϋ–Η―΅―²–Ψ, –Κ―É―¹–Ψ–Κ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Α –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι. –£–Ψ―² ―²–Α–Κ –Η –Φ―΄, ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ϋ–Α―à–Η–Φ–Η ―²―Ä―É–¥–Α–Φ–Η –Η ¬Ϊ–Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ–Η¬Μ βÄ™

–Ϋ–Η―΅―²–Ψ –±–Β–Ζ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –±–Β–Ζ –ï–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η.

–Γ–Φ―΄―¹–Μ –Ω–Ψ―¹―²–Α –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ–Ζ–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―É–¥–Α–Μ―è–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α, –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ,

―΅―²–Ψ –Φ–Β―à–Α–Β―² –≤ ―¹–Ψ–Ζ–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –‰ –≤―¹–Β –Φ―΄ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ,

―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Φ–Β―à–Α–Β―², ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η ¬Ϊ–Ω―Ä–Β–Ω–Ψ–Ϋ―΄¬Μ. –î–Μ―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨

–Κ ―΅―Ä–Β–≤–Ψ―É–≥–Ψ–¥–Η―é, –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –≥–Ϋ–Β–≤–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²―¨, –¥–Μ―è ―²―Ä–Β―²―¨–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Κ–Α –Κ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―é,

–¥–Μ―è ―΅–Β―²–≤―ë―Ä―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ―é–±–Η–Β, –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨βÄΠ –£–Ψ―² –Ϋ–Α ―ç―²–Η-―²–Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β–Ω―Ä–Β–Ω―è―²―¹―²–≤–Η―è –Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ

–Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Β –±–Ψ―Ä―¨–±―΄. –ù–Α―à–Α ―Ü–Β–Μ―¨ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ

―¹–Ψ–±–Μ―é―¹―²–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α, –¥–Η–Β―²―É, –Ϋ–Β―². –ù–Α―à–Α ―Ü–Β–Μ―¨ βÄ™ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Κ –ë–Ψ–≥―É, –≤–Ψ–Ι―²–Η –≤ –Ε–Η–≤–Ψ–Β,

–Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Ψ –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –ù–Η–Φ, ―¹―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –ï–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹―²–ΗβÄΠ –‰ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨,

―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –Μ–Η―Ö–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β ―²―è–≥–Ψ―²―΄ –Ω–Ψ―¹―²–Α. –ù–Β –Ζ―Ä―è –≤–Β–¥―¨

–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², ―΅―²–Ψ ¬Ϊ–Η–≥–Ψ –€–Ψ―ë –±–Μ–Α–≥–Ψ –Η –±―Ä–Β–Φ―è –€–Ψ―ë –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Β―¹―²―¨¬Μ. –†–Α–¥–Η ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è,

―Ä–Α–¥–Η ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α –Ε–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Η―è –ë–Ψ–Ε―¨–Β–≥–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² –≤–Β–¥―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–±―è ―¹–Φ–Η―Ä–Η―²―¨. –‰ ―²―É–≥–Α, ―¹–Κ―É–Κ–Α,

–Ω―É―¹―²–Ψ―²–Α ―¹–Β―Ä–¥–Β―΅–Ϋ–Α―è, –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –Ψ―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―² –Μ–Η―à―¨

–Ψ ―Ä–Α–±―¹―²–≤–Β –¥―É―à–Η, –Ψ –Β―ë –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Ψ―²–Η. –ê –Φ―΄ –Κ–Α–Κ –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –¥―É―à–Η –Ω–Ψ–Κ–Ψ―Ä–Η–Φ –Β―ë –¥―É―Ö―É,

–Ϋ–Α–Ω–Η―²–Α–Β–Φ –Γ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –ë–Ψ–Ε―¨–Η–Φ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Φ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ–Ι, –Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Φ―¹―è –≤ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η,

–Ω―Ä–Η–Ψ–±―â–Η–Φ―¹―è –Δ–Β–Μ–Α –Η –ö―Ä–Ψ–≤–Η –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι βÄΠ –î―É―à–Α –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η―²―¹―è, –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α–¥―É–Β―²―¹―è, –Ψ–Ε–Η–≤–Β―².

–Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Α–Κ –Φ―΄ –û–ü–Ϊ–Δ–ù–û –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ ―É–Ζ–Ϋ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ε–Β ―²–Α–Κ–Ψ–Β –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –‰ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η―²―¨

―ç―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤–Ζ―è―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Ψ–≤–Α―²―¨.

–Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –Β―¹―²―¨, –≤–Κ―É―¹–Η―²–Β –Η –≤–Η–¥–Η―²–Β!

–Γ–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ –î–Φ–Η―²―Ä–Η–Ι –®–Η―à–Κ–Η–Ϋ.