–£.–†–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Κ–Ψ –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ –Μ―é–±–≤–Η –Η –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η  –ê―Ä―Ö―΄–Ζ. –î–Β―Ä–Β–≤–Ψ –Μ―é–±–≤–Η –ù–Β―², ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β, –Α –Ϋ–Β ―²–Β –Ϋ―΄–Ϋ―΅–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Α –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü–Β. –£ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ―É, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β –Ψ–Ω―É―¹―²–Η―²―¹―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Ι ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ –≥–Ψ―Ä―΄, –≥–¥–Β-―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―ë―²―¹―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ζ–≤―É–Κ –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η –Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –Ζ–≤―É–Κ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―²―¹―è –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η, –¥–Β–≤―΅–Α―²–Α, –Η –Η–¥―É―² –Ψ–Ϋ–Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –≤―¹―ë ―¹–Β–Μ–Ψ ―¹ –Ω–Β―¹–Ϋ―è–Φ–Η. –ê –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –Η–Φ ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –Η–¥―ë―² –Ω–Ψ–¥ –Φ―É–Ζ―΄–Κ―É –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―ë–Ε―¨, –Η –Κ–Α–Κ –≤―¹―²―Ä–Β―²―è―²―¹―è –Ψ–Ϋ–Η –≥–¥–Β-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è βÄî –Ϋ–Β –±―É–¥–Β―² –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Η―Ö ―Ö–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Α–Φ. –‰ –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―é―²! –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Β –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―Ö–Ψ―Ä –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―²–Α–Κ ―¹–Ω–Β―²―¨. –Γ―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β ―²–Ψ―², –Κ―²–Ψ ―¹–Μ―É―à–Α–Μ ―ç―²–Η –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–≤–Β―²–Α, –Ϋ–Η―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―É―¹―²–Α–≤–Α–Μ βÄî –Ϋ–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ –Ψ―²–¥―΄―Ö–Α –¥–Μ―è –¥―É―à–Η –Η –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α―²―¨ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –£ ―²–Β –¥–Α–Μ―ë–Κ–Η–Β –≥–Ψ–¥―΄ –Ε–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ψ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Κ–Α–Ζ–Α–Κ –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ. –ë―΄–Μ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –Ϋ–Β–±–Ψ–≥–Α―², –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ-―²–Ψ ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Μ –Ψ–Ϋ βÄî ―ç―²–Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―è –Η –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à―É―é –Κ―É–Ζ–Ϋ–Η―Ü―É, –≥–¥–Β ―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Μ―É–≥–Η, –±–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –¥–Α –Ϋ–Β―Ö–Η―²―Ä―É―é –¥–Β―Ä–Β–≤–Β–Ϋ―¹–Κ―É―é ―É―²–≤–Α―Ä―¨. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Α–Μ―É–Ι, –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ―¹―²―è –≤ –Μ―é–±–Ψ–Φ –¥–Ψ–Φ–Β –Η –Ϋ–Α –Μ―é–±–Ψ–Φ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β, ―΅–Β–Φ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Ψ―²–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―¹―² –Η –Ω–Β―Ä–≤―΄–Ι –Ω–Β–≤–Β―Ü –Ϋ–Α –≤―¹―é –Ψ–Κ―Ä―É–≥―É. –™–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ –±―΄–Μ ―΅–Η―¹―²―΄–Ι, ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, ―΅–Α―Ä―É―é―â–Η–Ι, –Η –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α–Ω–Β–≤–Α–Μ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥–Ω–Β–≤–Α―²―¨ –Β–Φ―É, –Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ―Ä―²–Η―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à―É―é –Ζ–Α–¥―É―à–Β–≤–Ϋ―É―é –Ω–Β―¹–Ϋ―é. –†–Β―à–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥–Ω–Β–≤–Α―²―¨ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ―É –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α βÄî –¥–Α–≤–Ϋ―è―è –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α –Η ―¹–Ψ―¹–Β–¥–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Α ―¹ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö –Μ–Β―² –Η –±―΄–Μ–Α –Β–Φ―É –Ω–Ψ―΅―²–Η –Κ–Α–Κ ―¹–Β―¹―²―Ä–Α. –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α ―¹–Μ―΄–Μ–Α –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Ι –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü–Β–Ι –Η ―²–Ψ–Ε–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Ψ–Ι –Ω–Β–≤―É–Ϋ―¨–Β–Ι, –Α ―É–Ε –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Α –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, ―²–Ψ –Ϋ–Β –±–Ψ―è–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ω–Β―²―¨ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Ψ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–Φ. –Γ―è–¥―É―² –Ψ–Ϋ–Η, –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ, ―Ä―è–¥―΄―à–Κ–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è―² –¥―Ä―É–≥ –Ϋ–Α –¥―Ä―É–Ε–Κ―É, –¥–Α ―²–Α–Κ –Μ–Α―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ –Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –±–Β–Ζ ―¹–Μ–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―² –Η―Ö –Ω–Β―¹–Ϋ―è ―²–Α–Κ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ –Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ βÄî –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α―Ö –Η―Ö ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α ―²–Ψ–Ε–Β –Ω–Ψ―é―² –Ψ–¥–Ϋ―É –Φ–Β–Μ–Ψ–¥–Η―é –Η –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Α–¥―É. –î–≤–Α–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –¥–Ψ―΅―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―É–Ε, –Ϋ–Ψ –€–Α―²–≤–Β–Ι –€–Α–Κ–Α―Ä―΄―΅ –≤―¹―ë –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ ―Ä–Β―à–Η―²―¨―¹―è –¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β, ―¹―¹―΄–Μ–Α―è―¹―¨ –Ϋ–Α ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―é–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―² ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η. –Γ–Α–Φ –Ψ–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –¥―É–Φ–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ―É―é –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Α –Η –Ε–¥–Α–Μ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, –Α –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ―²–Β―Ü –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Α―Ä–Ϋ―é. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –≤–Β―΅–Β―Ä–Ψ–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ–Φ –Μ–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Ε–¥―¨ –Η –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä―è–Φ–Ψ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –€–Α―²–≤–Β―è –€–Α–Κ–Α―Ä―΄―΅–Α. –Θ―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –¥–Ψ―΅–Β―Ä–Η –Ψ―²–Β―Ü –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–Μ –Η –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ: βÄî –ù–Α–¥–Ψ –Μ–Η ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ω–Η―²―¨―¹―è, –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α? –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β–±–Ψ–≥–Α―²―΄–Ι, –¥–Α –Η –Φ―΄ ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι ―²–Ψ–Ε–Β... –€–Ψ–Ε–Β―², –Ω–Ψ―¹–≤–Α―²–Α–Β―²―¹―è –Κ―²–Ψ –Ω–Ψ–≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ–Β–Β βÄî –≥–Μ―è–¥–Η―à―¨ –Η ―²–≤–Ψ―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ–Μ–Β–≥―΅–Β, –¥–Α –Η –Φ–Ψ―è ―²–Ψ–Ε–Β. βÄî –ö–Α–Κ –£―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―²–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨! βÄî –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ–Α –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α. βÄî –£―΄ –Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, –Κ–Α–Κ ―è –Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Μ―é, –¥–Α –Η –Ψ–Ϋ –Φ–Β–Ϋ―è... –†–Α–Ζ–≤–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ε–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Μ―é–±–Η–Φ―΄–Φ ―Ä–Α–¥–Η –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α? βÄî –€–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―²―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―à―¨, βÄî ―Ä–Α–Ζ–¥―Ä–Α–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ –Ψ―²–Β―Ü, βÄî ―¹―²–Β―Ä–Ω–Η―²―¹―è-―¹–Μ―é–±–Η―²―¹―è! βÄî –ù–Η –Ζ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Φ―É–Ε –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ι–¥―É, ―²–Α–Κ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Ι―²–Β! βÄî ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –≤ –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Α –¥–Ψ―΅―¨. βÄî –ü―Ä–Η–Κ–Α–Ε―É ―²–Α–Κ –Ω–Ψ–Ι–¥―ë―à―¨! –ù–Β―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Β―²–Η –Ψ―²―Ü–Ψ–≤ –Ϋ–Β ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Η―¹―¨! –€–Α―²–≤–Β–Ι –€–Α–Κ–Α―Ä―΄―΅ ―²–Ψ–Ω–Ϋ―É–Μ –Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Ι, –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹–Ω–Η–Ϋ–Ψ–Ι, –Ψ–±–Η–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―¹―Ö–Μ–Η–Ω–Ϋ―É–Μ–Α –Η ―É―à–Μ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ―é ―¹–≤–Β―²―ë–Μ–Κ―É. –ê ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –±–Β–¥―É, –Ω―Ä–Η–Φ–Β―²–Η–Μ –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ―É –Ϋ–Α –≥―É–Μ―è–Ϋ―¨–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι ―¹―΄–Ϋ –Φ–Β–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α βÄî –Γ―ë–Φ–Κ–Α –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Ι. –Γ–Μ–Α–≤–Α –Ψ –Γ―ë–Φ–Κ–Β ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –¥―É―Ä–Ϋ–Α―è. –ë―΄–Μ –Ψ–Ϋ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –≥―É–Μ―è–Κ–Α –Η –±–Α–±–Ϋ–Η–Κ, –Μ―é–±–Η–Μ –≤―΄–Ω–Η―²―¨ –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α―²―¨―¹―è, –Ψ―²―΅–Β–≥–Ψ –≤ –Ω―¨―è–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ―²–Α―¹–Ψ–≤–Κ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ ―¹–≤–Ψ–Ι –Μ–Β–≤―΄–Ι –≥–Μ–Α–Ζ. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Η–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Α, –Α –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ –Η –Ω–Ψ–Ψ―â―Ä―è–Μ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β–Ω―É―²―ë–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α. ¬Ϊ–ü―É―¹―²―¨ –Ω–Ψ–≥―É–Μ―è–Β―², –¥–Β–Μ–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Β, –≥–Μ―è–¥–Η―à―¨ βÄî –Ω–Β―Ä–Β–±–Β―¹–Η―²―¹―è¬Μ, βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–Ϋ ―¹―²–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Κ–Α–Κ–Η–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―΄–Φ –Γ―ë–Φ–Κ–Η–Ϋ―΄–Φ –±―É–Ι―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Η –Γ―ë–Φ–Κ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Α–≥–Μ–Β―è –¥–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–Ψ –¥–Ϋ―è. –£ ―²–Ψ―² –≤–Β―΅–Β―Ä –Γ―ë–Φ–Κ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ―à―ë–Μ –Κ –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Β –Η, –Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―è –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―¹–Η–¥–Β–≤―à–Β–≥–Ψ ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Α, ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Β–Β –Ζ–Α ―Ä―É–Κ―É. –ü―¨―è–Ϋ–Ψ ―É–Μ―΄–±–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―Ö―Ä–Η–Ω–Β–Μ: βÄî –≠–Κ–Α –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü–Α! –½–Α–≤―²―Ä–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ―é ―¹–≤–Α―²–Ψ–≤! βÄî –‰ –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Ι! βÄî –≤―΄―Ä–≤–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ–Α –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α, βÄî ―É–Φ―Ä―É, –Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à―É―¹―¨! βÄî –ö–Α–Κ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –¥–Α–Φ, ―²–Α–Κ ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Η ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η―à―¨―¹―è ! βÄî –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ö–Ψ―²–Α–Μ –Γ―ë–Φ–Κ–Α. –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –≤―¹–Κ–Ψ―΅–Η–Μ ―¹–Ψ ―¹–Κ–Α–Φ–Β–Ι–Κ–Η, ―¹―Ö–≤–Α―²–Η–Μ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ –Η, –Ψ―²―²–Α―â–Η–≤ –Ψ―² –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Η, ―à–≤―΄―Ä–Ϋ―É–Μ –≤ –Κ―Ä–Α–Ω–Η–≤―É. –‰–Ζ –Κ―Ä–Α–Ω–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α―Ä–Ψ―¹–Μ–Β–Ι –Ω–Ψ―¹–Μ―΄―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―Ä–Α–Ϋ―¨, –Γ―ë–Φ–Κ–Α ―¹ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ –≤―¹―²–Α–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η –Η –Κ―Ä–Η–Κ–Ϋ―É–Μ: βÄî –£―¹―ë ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² –Ω–Ψ-–Φ–Ψ–Β–Φ―É ! –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä –≤ –Ψ–Κ–Ψ―à–Κ–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α –€–Α―²–≤–Β―è –€–Α–Κ–Α―Ä―΄―΅–Α –Ω–Ψ―¹―²―É―΅–Α–Μ–Η: βÄî –û―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ! –Θ –≤–Α―¹ ―²–Ψ–≤–Α―Ä, ―É –Ϋ–Α―¹ –Κ―É–Ω–Β―Ü... –½–Α–±–Η–Μ–Α―¹―¨ –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―ë–Ϋ–Κ―É, –Ζ–Α–Ω–Μ–Α–Κ–Α–Μ–Α –Ϋ–Α–≤–Ζ―Ä―΄–¥, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Β―Ü –Ω–Ψ―¹―²―É―΅–Α–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –≤―΄–Ι―²–Η –Κ ―¹–≤–Α―²–Α–Φ, –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Η: βÄî –ë–Α―²―é―à–Κ–Α, ―Ä–Ψ–¥–Η–Φ―΄–Ι –Φ–Ψ–Ι, –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Ι –Φ–Β–Ϋ―è –Γ–Β–Φ―ë–Ϋ―É, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥―É–±–Η –Φ–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨! –ù–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –Ψ–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ζ–Μ–Ψ–Ι. –ß―É–Ε–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Φ–Ϋ–Β –Η –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅―É ―è –Ψ―² –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Η –¥–Ψ–±―Ä–Α, –Ϋ–Η –¥–Β–Ϋ–Β–≥! βÄî –ü–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ ―²–Β–±–Β, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ψ―Ä―¨ –Φ–Β–Ϋ―è, ―¹―²–Α―Ä–Ψ–≥–Ψ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ –€–Α–Κ–Α―Ä―΄―΅, βÄî –¥–Α –Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ, ―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η―¹―¨ –Φ―΄ ―É–Ε–Β –Ψ–±–Ψ –≤―¹―ë–Φ βÄî –Η –Ψ ―¹–≤–Α–¥―¨–±–Β, –Η –Ψ –Ω―Ä–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ. –ù–Β―΅–Α ―¹–Μ―ë–Ζ―΄-―²–Ψ –Μ–Η―²―¨! –ï―â―ë –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ ―¹–Ω–Α―¹–Η–±–Ψ –Φ–Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε–Β―à―¨. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ―¹―è –≤ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―Ü―É –Κ ―¹–≤–Α―²–Α–Φ, –Α –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥–≤–Β―Ä–Η. ¬Ϊ–ù–Η―΅–Β–≥–Ψ, βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –€–Α―²–≤–Β–Ι –€–Α–Κ–Α―Ä―΄―΅, βÄî ―ç―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―² ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Ω–Μ–Α―΅–Β―², –Ω―Ä–Ψ–Ω–Μ–Α―΅–Β―²―¹―è –¥–Α –Η ―¹–Φ–Η―Ä–Η―²―¹―è ―¹ ―¹―É–¥―¨–±–Ψ–Ι. –•–Β–Ϋ–Η―Ö ―É –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ϋ―΄–Ι, –Ω―Ä–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α―Ö βÄî ―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Α―²―¨ –Μ―É―΅―à–Β !¬Μ –ö–Ψ–≥–¥–Α ―¹–≤–Α―²―΄ ―É―à–Μ–Η, –Α –≤–Β―²―Ä–Β–Ϋ―΄–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―Ä–Κ –Η –Ϋ–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü―É ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Α―¹―¨ ―²―ë–Φ–Ϋ–Α―è ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―΅―¨, –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α –Ψ–Κ–Ϋ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–≤–Β―²―ë–Μ–Κ–Η, –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―¹–Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É–Μ–Α –Ϋ–Α –Ζ–Β–Φ–Μ―é –Η ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥―É―Ö―É –Ω–Ψ–Φ―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Κ –¥–Ψ–Φ―É –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Α. –î–≤–Β―Ä―¨ –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Κ–Α–Κ –Ω―²–Η―Ü–Α –≤–Μ–Β―²–Β–Μ–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―Ü―É. –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ, –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ε–¥–Α–Μ βÄî ―¹–Η–¥–Β–Μ –≥–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α –¥–≤–Β―Ä―¨ –Η, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ, –Ψ–Ϋ –≤―¹―²–Α–Μ –Η –Ψ–±–Ϋ―è–Μ –Β―ë, –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ε–Α–≤ –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹–Β―Ä–¥―Ü―É. βÄî –Γ–Ω–Α―¹–Η –Φ–Β–Ϋ―è, –Γ―²―ë–Ω―É―à–Κ–Α, ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ψ―²–Β―Ü –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Γ―ë–Φ–Κ–Β –ö―Ä–Η–≤–Ψ–Φ―É. –ù–Β ―¹–Φ–Ψ–≥―É ―è –Ε–Η―²―¨ –±–Β–Ζ ―²–Β–±―è, ―É–Φ―Ä―É ... βÄî –Ζ–Α―à–Β–Ω―²–Α–Μ–Α –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α. βÄî –½–Ϋ–Α―é, –Φ–Ψ―è –≥–Ψ–Μ―É–±–Κ–Α, –≤―¹―ë –Ζ–Ϋ–Α―é. –ù–Β –Ψ―²–¥–Α–Φ ―²–Β–±―è –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –≤―¹―ë –Ϋ–Α ―¹–≤–Β―²–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è―é, –Ϋ–Β―² –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β, ―²–Β–±―è... –ë―΄―¹―²―Ä–Ψ –≤―΄―à–Β–Μ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α, –Ψ―¹–Β–¥–Μ–Α–Μ –Κ–Ψ–Ϋ―è, –Ω–Ψ―¹–Α–¥–Η–Μ –Ϋ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ―é –≥–Ψ―Ä–Μ–Η―Ü―É, ―¹–Α–Φ ―¹–Β–Μ, –Η –¥–≤–Η–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –≤ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É –≥–Ψ―Ä, ―²―É–¥–Α, –≥–¥–Β –Ω–Ψ–Μ―΄―Ö–Α–Μ–Η ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Β –Ζ–Α―Ä–Ϋ–Η―Ü―΄. –ü–Ψ–≥–Ψ–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –≤―¹―ë –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹―²–Ϋ–Β–Ι, –Κ―Ä–Β–Ω―΅–Α–Μ –≤–Β―²–Β―Ä, –Α –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Ι –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ–Ψ–≤ –Κ–Ψ–Ϋ―¨ –Ϋ―ë―¹ –Η –Ϋ―ë―¹ –≤–Μ―é–±–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―¹―ë –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Η –¥–Α–Μ―¨―à–Β –Ψ―² –¥–Ψ–Φ–Α. –ö –Ω–Ψ–Μ―É–Ϋ–Ψ―΅–Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Η –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω―Ä–Η―¹–Β–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Β―²–Κ―É ―É–Ω–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Α. –™–¥–Β-―²–Ψ –≤–Ϋ–Η–Ζ―É –Ω–Ψ–¥ –Κ―Ä―É―΅–Β–Ι ―¹–Β―Ä–¥–Η―²–Ψ ―à―É–Φ–Β–Μ–Α ―Ä–Β–Κ–Α –½–Β–Μ–Β–Ϋ―΅―É–Κ, –Ϋ–Α–¥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α–Φ–Η –Κ―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è ―¹–Ϋ–Β–≥–Α. –Γ–Ϋ–Β–≥ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è –≤―¹―ë –≥―É―â–Β –Η –≥―É―â–Β, –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ ―¹ –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–Κ―Ä―΄–Μ–Η―¹―¨ –±―É―Ä–Κ–Ψ–Ι, –Η ―²–Η―Ö–Ψ –Ζ–Α–Ω–Β–Μ –Κ–Α–Ζ–Α–Κ ―¹–≤–Ψ―é –Μ―é–±–Η–Φ―É―é –Ω–Β―¹–Ϋ―é –Ψ –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Ι –Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Η, –Ψ –Μ–Β―²―è―â–Β–Φ –Ϋ–Α–¥ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω―¨―é –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ψ―Ä–Μ–Β, –Η ―¹―²–Α–Μ–Ψ –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Β ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ ―²–Β–Ω–Μ–Ψ –Η –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―É ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Β―΅–Α... –ë–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤ ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü–Β –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―Ö –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ. –Γ–Ψ―¹–Β–¥–Η –Ω–Ψ―¹–Φ–Β–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Γ―ë–Φ–Κ–Ψ–Ι –Η –Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, –¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―É–¥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ―Ä–Η–≤–Ψ–Φ―É –±―É―è–Ϋ―É –Κ―É–Ω–Η―²―¨ –Κ―Ä–Α―¹–Α–≤–Η―Ü―É-–Ϋ–Β–≤–Β―¹―²―É –Ζ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Α ―Ä–Α–Ζ–≥–Ϋ–Β–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –€–Α―²–≤–Β–Ι –€–Α–Κ–Α―Ä―΄―΅ –Ω―Ä–Ψ–Κ–Μ―è–Μ ―¹―²―Ä–Ψ–Ω―²–Η–≤―É―é –¥–Ψ―΅―¨, ―Ä–Α–Ζ―Ä―É―à–Η–≤―à―É―é –≤―¹–Β –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –≤–Β―¹–Ϋ–Α –Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ–Α―è ―²―Ä–Α–≤–Α, –Ω–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹―²–Α–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Κ–Ψ―²–Η–Ϋ―É –Ϋ–Α –≤―΄–Ω–Α―¹–Α –≤ –≥–Ψ―Ä―΄. –î–≤–Ψ–Β –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö βÄî –¥–≤–Α –±―Ä–Α―²–Α, –Ε–Η–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Ψ–Ι –Ε–Β ―É–Μ–Η―Ü–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Η―Ü―΄, ―΅―²–Ψ –Η –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ ―¹ –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Ψ–Ι –≥–Ϋ–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Ω–Ψ ―²―Ä–Ψ–Ω–Κ–Β –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Α –½–Β–Μ–Β–Ϋ―΅―É–Κ–Α, –Η–Ζ―Ä–Β–¥–Κ–Α –Ω–Ψ–¥―Ö–Μ―ë―¹―²―΄–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―¹–≤–Β–Ε–Β–Ι –Ζ–Β–Μ–Β–Ϋ–Η . –£–¥―Ä―É–≥ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨ –Η ―É–¥–Η–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―¹–Κ–Μ–Η–Κ–Ϋ―É–Μ: βÄî –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η-–Κ–Α! –ü―Ä–Ψ―à–Μ―΄–Ι –≥–Ψ–¥ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ! –£–Ψ, ―΅―É–¥–Β―¹–Α... –£ ―²–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β, –≥–¥–Β ―²―Ä–Ψ–Ω–Α –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ω–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ―É –Κ―Ä―É―²–Ψ–Φ―É –±–Β―Ä–Β–≥―É ―Ä–Β–Κ–Η, –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β ―É–Ω–Α–≤―à–Β–Ι ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι –±–Β―Ä―ë–Ζ―΄ ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –¥–≤–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤―Ü–Α. –ù–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö, –Ω―Ä―è–Φ–Ψ–Ι –Η ―¹―²―Ä–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Μ―¨―Ö–Β, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Κ–Μ–Β–Ι–Κ–Η–Β –Μ–Η―¹―²–Ψ―΅–Κ–Η. –ê –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Β―ë ―¹―²–≤–Ψ–Μ–Α –Ψ–±–≤–Η–Μ―¹―è, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α―è –Η –Ψ–±–Β―Ä–Β–≥–Α―è –Ψ―² –≤–Β―²―Ä–Α, –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Η–Ι –¥―É–±–Ψ–Κ, ―²–Ψ–Ε–Β ―É–Ε–Β –Ζ–Β–Μ―ë–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–≤–Β–Ϋ―è―â–Η–Ι ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ä–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Η―¹―²–≤–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²―ë–Ω–Μ–Ψ–Φ –≤–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Φ –≤–Β―²–Β―Ä–Κ–Β. βÄî –ù–Β―à―²–Ψ –Ζ–Α –Ζ–Η–Φ―É –≤―΄―Ä–Ψ―¹–Μ–Η ? βÄî ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Μ–Α–¥―à–Η–Ι –Η–Ζ –±―Ä–Α―²―¨–Β–≤. βÄî –ù–Β―΅–Η―¹―²–Ψ –Ζ–¥–Β―¹―¨ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ, βÄî –Ψ―²–≤–Β―²–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Η ―Ö–Ψ―²–Β–Μ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–±―ä–Β―Ö–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ, –Ϋ–Ψ –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤ ―²―Ä–Α–≤–Β ―΅―²–Ψ-―²–Ψ ―¹–≤–Β―Ä–Κ–Ϋ―É–Μ–Ψ. –ù–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Κ–Α–Ζ–Α–Κ –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ ―¹ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η –¥–≤–Β ―¹–Β―Ä―ë–Ε–Κ–Η ―¹ –Κ–Α–Φ―É―à–Κ–Α–Φ–Η –Η–Ζ –±–Η―Ä―é–Ζ―΄. βÄî –™–Μ―è–Ϋ―¨-–Κ–Α, –±―Ä–Α―², ―²–Α–Κ–Η–Β –Κ–Α–Ε–Η―¹―¨ –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α! –ü–Ψ–¥–Ϋ―è–Μ –Ψ–Ϋ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É, –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Η –Ψ–Μ―¨―Ö–Α –Η –¥―É–±–Ψ–Κ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ψ–Ι –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η –≤–Β―²–≤–Η, –Κ–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹–Ψ―¹–Β–¥―è–Φ, ―Ä–Α–¥―É―è―¹―¨ ―ç―²–Ψ–Ι –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Β, –Η ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Β–Φ―É: ¬Ϊ–ù–Β―É–Ε―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η?...¬Μ –Γ–Β―Ä―¨–≥–Η –€–Α―Ä–Η–Ι–Κ–Η –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Η –€–Α―²–≤–Β―é –€–Α–Κ–Α―Ä―΄―΅―É, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η –Ψ –¥–≤―É―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤―Ü–Α―Ö. –Γ–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄî ―¹―²–Α–Μ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Η–Ζ –¥–Ψ–Φ–Α, –Α –Β―¹–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ –Κ–Ψ–≥–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β, –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –≥–Μ–Α–Ζ–Α –Η –±–Ψ―Ä–Φ–Ψ―²–Α–Μ –Β–¥–≤–Α ―¹–Μ―΄―à–Ϋ–Ψ: βÄî –ü–Ψ–≥―É–±–Η–Μ ―è –Β―ë, –Ω–Ψ–≥―É–±–Η–Μ... –‰ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Κ―Ä―É–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ε―ë–Μ―²―΄–Β –Μ–Η―¹―²―¨―è, –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –€–Α–Κ–Α―Ä―΄―΅ ―¹–≤–Ψ–Ι –¥–Ψ–Φ –Η ―É―à―ë–Μ –≤ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―¹―²―΄―Ä―¨ βÄî –Ζ–Α–Φ–Α–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –Η –Ϋ–Β–Η―¹–Κ―É–Ω–Η–Φ―΄–Ι –≥―Ä–Β―Ö. –ê –¥–Β―Ä–Β–≤―¨―è ―ç―²–Η –¥–Ψ ―¹–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä ―¹―²–Ψ―è―² –Ϋ–Α–¥ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Κ―Ä―É―΅–Β–Ι ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ψ―² –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α –ë―É–Κ–Ψ–≤–Ψ. –™–Ψ–¥―΄ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Η –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Β ―¹–Μ–Β–¥―΄ βÄî ―²―Ä–Β―â–Η–Ϋ―΄, –Ψ–±–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –≤–Β―²–Κ–Η, –Ψ―²–≤–Α–Μ–Η–≤―à―É―é―¹―è –Κ–Ψ―Ä―É. –£―¹―ë ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Β–Β ―¹–Κ―Ä–Η–Ω―è―² –¥–≤–Α –¥–Β―Ä–Β–≤–Α –Ω–Ψ–¥ –≤–Β―²―Ä–Ψ–Φ –Η, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–Ψ–≥ ―É–Ε–Β –Η―Ö –≤–Β–Κ, –Ϋ–Ψ –≤―¹―ë ―²–Α–Κ –Ε–Β ―²―Ä–Ψ–≥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –¥―É–± ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥―É, –Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –≤ –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹―²–Ϋ―΄–Ι –Ψ―¹–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Η–Μ–Η –≤ –Ζ–Η–Φ–Ϋ―é―é ―¹―²―É–Ε―É –Ζ–Α–≥―É–¥–Η―² –≤ –Β–≥–Ψ –≤–Β―²–≤―è―Ö –≤–Β―²–Β―Ä, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –±―É–¥―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ζ–Α–Ω–Β–≤–Α–Β―² –Ω–Β―¹–Ϋ―é –Ψ –Ε–Α―Ä–Κ–Ψ–Ι –±–Β―¹–Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι ―¹―²–Β–Ω–Η. –Γ–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―è –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β ―ç―²–Η―Ö –¥–Β―Ä–Β–≤―¨–Β–≤ –Η –≤–¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α–Φ–Β―²–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –Κ―²–Ψ-―²–Ψ –≤―΄―Ä―É–±–Η–Μ –Ϋ–Α ―¹―²–≤–Ψ–Μ–Β –Ψ–Μ―¨―Ö–Η ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ―É –¥–Μ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Β―¹–Κ–Η –Κ–Ψ―²–Μ–Α –Η –Ε―ë–≥ –Ϋ–Α –Β―ë –Κ–Ψ―Ä–Ϋ―è―Ö –Κ–Ψ―¹―²―ë―Ä. –Γ–Μ–Β–¥―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ–≥–Ϋ―è –Ζ–Α–Μ–Β―΅–Η―²―¨ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –‰ ―è –Ω–Ψ–¥―É–Φ–Α–Μ βÄî –Ϋ–Β―É–Ε–Β–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ζ–Μ–Ψ–Ι –¥―É―Ö –Γ―ë–Φ–Κ–Η –ö―Ä–Η–≤–Ψ–≥–Ψ –≤―¹–Β–Μ–Η–Μ―¹―è –≤ ―΅―¨―é-―²–Ψ –¥―É―à―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–Η―²―¨ –Γ―²–Β–Ω–Α–Ϋ―É –Ζ–Α –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Η –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α?!

|

–Γ–≤–Β―²–Μ–Α–Ϋ–Α –ö–Ψ–Ω–Ω–Β–Μ-–ö–Ψ–≤―²―É–Ϋ –ü–Ψ–Μ βÄî ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ-–Φ–Β–Ϋ―è –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ-―²–Β–±―è?–€―É–Ε –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―² –ï―¹―²―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α―è βÄî –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Β ―É–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ψ–±―ä―è―²―¨―è―Ö ―΅―É–Ε–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α. –ù–Β –Φ–Ϋ–Β ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Β―ë βÄî ―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é –Ψ –Β―ë ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ù–Ψ ―è ―¹–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―é –Β―ë –≥–Ψ―Ä―é –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―Ö–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Β–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Β–Ι, –≤―΄–Ω―É―²–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Α. –€–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨ –Ψ –Β―ë –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄî ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α, –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α –Η –±–Β―¹–Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α. –ï―¹―²―¨ ―É –Φ–Β–Ϋ―è –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α―è βÄî –Ϋ–Β–Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―è –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Β ―É–Ω―É―¹–Κ–Α–Β―² ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ψ–±―ä―è―²―¨―è―Ö ―΅―É–Ε–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α. –ù–Β –Φ–Ϋ–Β ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Β―ë βÄî ―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―é –Ψ –Β―ë ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ù–Ψ ―è ―¹–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α―é –Β―ë –≥–Ψ―Ä―é –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―Ö–Ψ―΅―É –Ω–Ψ–Φ–Ψ―΅―¨ –Β–Ι –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Φ, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ –Β–Ι, –≤―΄–Ω―É―²–Α―²―¨―¹―è –Η–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Α. –€–Ϋ–Β –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Η―²―¨ –Ψ –Β―ë –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η βÄî ―²–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α, –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α –Η –±–Β―¹–Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Α.

–ö–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –Φ―΄ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –±–Β―¹–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ, –Η ―è –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ ―΅―É–Ε–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ (–Ω―É―¹―²―¨ –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è) βÄî ―ç―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―² –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Η ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ ―²–≤–Ψ–Η–Φ, –Α ―ç―²–Ψ –Ω―É―²―¨ –≤ –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α. –€―É–Ε –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―² βÄî –Ϋ–Β –Φ–Α–Μ–Α―è –Ω–Ψ–±–Β–¥–Α, –Α –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, –Η–±–Ψ –Μ–Η―à–Α–Β―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―É –Φ–Ψ―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β βÄî ―². –Β. –Μ–Η―à–Α–Β―² –Β―ë –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Α–Ε–¥―΄ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ (–Β–≥–Ψ –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ!). –Θ–Ε –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α ―΅―É–Ε–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Β, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―¹–≤–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η ―΅―É–Ε–Ψ–≥–Ψ, ―¹–≤–Ψ―ë ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²―¨ –Ϋ–Β –≥–Ψ–¥–Η―²―¹―è. –û–Ϋ–Α –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä–Η–Μ–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―à–Α–Μ–Α―¹―¨. –ù–Α–¥–Β–Ε–¥–Α –Ϋ–Α ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ –Β―é ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Α, –Α –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β―ë βÄî –Ϋ–Β–≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ–Ψ–Β –±―Ä–Β–Φ―è. –‰ –≤―¹―ë –Ε–Β, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Β―ë –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Α―Ä–≥―É–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ ¬Ϊ–Ζ–Α¬Μ –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –±―΄–Μ ―²–Α–Κ–Ψ–≤: ¬Ϊ–Ψ―² –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö ―è ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≤–Ζ―è–Μ–Α, –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β–Μ–Α –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β¬Μ. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ –±–Β―¹―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―è –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α –Β―ë ―¹–Ω–Α―¹–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β–Φ–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Β―ë ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η―é, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―É –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ... –ë–Ψ–≥–Α βÄî –Ϋ–Β –Η–Ϋ–Α―΅–Β. –€―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥―Ä–Β–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Β―ë –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η, –±―É–¥―É―΅–Η ―΅―É–Ε–Η–Φ–Η –Φ―É–Ε―¨―è–Φ–Η, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ–Ε–Β –Ε–Α–Μ–Β–Μ–Η –Β―ë –Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―è―² –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―é –Κ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è. –ù–Α–¥–Ψ –Ε–Β –Β–Ι ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ―É―¹–Ψ―΅–Β–Κ –Β–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨! –Θ–≤―΄, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è. –Δ–Α–Κ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Μ―É–¥ –Ψ–±–Μ–Β–Κ–Α–Β―²―¹―è –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –≤ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Β –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ–Η, ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Φ–Η–Μ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Η―è. –ö―¹―²–Α―²–Η, ―è –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –±–Β–¥–Ϋ―è–Ε–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―²–¥–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Η–Ζ –Ε–Α–Μ–Ψ―¹―²–Η –Κ –Ϋ–Η–Φ. –û–Ϋ–Α, –≤―¹–Μ–Β–¥ –Ζ–Α –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Β―Ä–Ψ–Η–Ϋ–Β–Ι, –Φ–Ψ–≥–Μ–Α –±―΄ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β, ―¹ ―¹–Ψ―΅―É–≤―¹―²–≤–Η–Β–Φ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨: ¬Ϊ–ù―É, –Φ–Ϋ–Β –Ε–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―², –Α –Β–Φ―É ―²–Α–Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Ψ―¹―¨¬Μ... ¬Ϊ–ê ―΅―²–Ψ ―²―É―² ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ? –ö–Ψ–Φ―É –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ?¬Μ βÄî ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α–Φ–Η –±–Μ―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–≥–Μ―É―à–Α―é―² –≥–Ψ–Μ–Ψ―¹ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –≤―¹–Β―Ä―¨―ë–Ζ –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―é―², ―΅―²–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ε–Β–Ϋ–Α (–Η–Μ–Η –Φ―É–Ε) –Ϋ–Β ―É–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ–± –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Α―Ö, –Η–±–Ψ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Η―² –Η–Φ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β. –‰–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Μ–Α –≤ –±–Μ―É–¥–Β –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –≤–Η–¥―è―². –£–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ! –ù–Ψ ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ?–ï―¹–Μ–Η –Ζ–Α–≥–Μ―è–Ϋ―É―²―¨ –≤–≥–Μ―É–±―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –¥―É―à–Η –Η –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―¹–≤–Ψ―ë –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–Μ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Κ–Α―è ―²–Α–Ι–Ϋ–Α (–Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ–Ψ–Β –Ψ–±–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―²–Η–Ε–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è) –Η, –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α. –°–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Κ–Α–Κ –±―΄ ―¹–Ω―Ä–Α―à–Η–≤–Α–Β―² ―¹–Β–±―è –Η –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α―é―â–Η–Ι –Φ–Η―Ä: ¬Ϊ–£–Ψ―² –Ω–Ψ–Μ! –ù–Ψ ―΅―²–Ψ –Φ–Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹ –Ϋ–Η–Φ?¬Μ. –û―²–≤–Β―²―΄ –Ψ–Ϋ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Μ―É―΅―à–Η–Β –Η –≤–Β―Ä–Ϋ―΄–Β, –Α ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β βÄî –≤―É–Μ―¨–≥–Α―Ä–Ϋ―΄–Β. –ê ―΅–Α―â–Β –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ψ―²–≤–Β―²–Ψ–≤. –°–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η―â–Β―² ―¹–Β–±―è –Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―ë―² –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Ω–Ψ–Μ–Α –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–± –Η –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ. –£ –Α―¹–Κ–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β –Β―¹―²―¨ –¥–Α–Ε–Β ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―²–Β―Ä–Φ–Η–Ϋ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ βÄî –≥―Ä–Β―Ö–Η ―é–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Π–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―²―΅–Α―¹―²–Η ―¹–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É. –ù–Ψ ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ω―É―Ä–Η―²–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―²―è–≥–Η –Κ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―é –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Ψ–≤ –Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Β βÄî ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –Η–Ϋ–Α―΅–Β, –Ϋ–Α–Ω–Β―Ä–Β–Κ–Ψ―Ä (–Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Ι –Ω–Μ–Ψ–¥ ―¹–Μ–Α–¥–Ψ–Κ!). –ü–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―é–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –¥–Β–Μ–Α―²―¨ –≤―¹―ë –Ω–Ψ-―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Α βÄî ―¹ ―ç―²–Η–Φ –Ϋ–Α–¥–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α―²―¨―¹―è. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É –¥–Μ―è –≤–Ψ―¹–Ω–Η―²–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―²―΄, –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Β –Η–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²–Η–≤―΄, –Α –≤―¹―ë –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Α―è ―΅―É―²–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Μ―é–±–≤–Η, ―¹–Ψ–Ω―Ä―è–Ε―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ù―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ϋ–Β ―É―΅–Η―²―¨, –Α –Ζ–Α―Ä–Α–Ε–Α―²―¨ –Β―é. –°–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ–≥―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Α –≤ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―É –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É, –Ω–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Β―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Η–≤–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≤–Κ―É―¹ –Κ –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É. –ù–Ψ, –Κ ―¹–Ψ–Ε–Α–Μ–Β–Ϋ–Η―é, ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –±―΄–≤–Α―é―² –¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–¥―Ä–Α–≤―΄–Φ–Η –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Α―é―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –≤―É–Μ―¨–≥–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Φ–Ψ–Φ (–Ϋ–Α–¥–Ψ –Ε–Β –Κ–Α–Κ-―²–Ψ ―É―΅–Η―²―¨ –Ψ―²–Ω―Ä―΄―¹–Κ–Ψ–≤ –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É!) –Η ―²–Β―Ä–Ζ–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Κ―Ä―É―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Φ –Μ–Ψ–Ε–Β ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―΅―²–Α–Ϋ–Η–Ι –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Φ. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² ―ç―²–Η―Ö –Ω―΄―²–Ψ–Κ –Φ–Ϋ–Η–Φ–Ψ–Ι –Ϋ―Ä–Α–≤―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ω–Μ–Α―΅–Β–≤–Β–Ϋ. –ü–Ψ―Ä―Ö–Α–Ϋ–Η–Β ―¹ ―Ü–≤–Β―²–Κ–Α –Ϋ–Α ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Κ–≠―²–Η–Φ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ä―¨ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Α –€–Α–Κ―¹–Α –Λ–Α―¹–Φ–Β―Ä–Α –Ω―Ä–Η–≤–Ψ–¥–Η―² ―²–Α–Κ―É―é ―ç―²–Η–Φ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―é ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ―³–Μ–Η―Ä―²–Ψ–≤–Α―²―¨¬Μ: ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Β–Φ. flirt, flirten βÄî ―²–Ψ –Ε–Β –Η–Μ–Η ―³―Ä–Α–Ϋ―Ü. flirter ¬Ϊ–Κ–Ψ–Κ–Β―²–Ϋ–Η―΅–Α―²―¨¬Μ –Η–Ζ –Α–Ϋ–≥–Μ. t–Ψ flirt –Ψ―² ―¹―².-―³―Ä–Α–Ϋ―Ü. fleureter ¬Ϊ–Ω–Ψ―Ä―Ö–Α―²―¨ ―¹ ―Ü–≤–Β―²–Κ–Α –Ϋ–Α ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Κ¬Μ. –‰ –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α, ―³–Μ–Η―Ä―²―É―é―â–Η–Ι –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε –Ϋ–Α –Ω―΅–Β–Μ―É (―΅–Α―â–Β –Φ―É―Ö―É), ―¹―²―Ä–Β–Φ―è―â―É―é―¹―è –Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤―¹―è–Κ–Η–Ι ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Κ. –Π–Β–Μ―¨ ―³–Μ–Η―Ä―²–Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Α βÄî ―¹–Ψ–±―Ä–Α―²―¨ ―¹–Μ–Α–¥–Κ–Η–Ι –Ϋ–Β–Κ―²–Α―Ä ―³–Μ―é–Η–¥–Ψ–≤, –Ω–Ψ–¥–Ζ–Α―Ä―è–¥–Η―²―¨―¹―è, –Α –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Η ―¹–Α–Φ–Ψ―É―²–≤–Β―Ä–¥–Η―²―¹―è (–±–Α–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –±–Μ―É–¥ –Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Φ –Ζ–Α ―¹–Κ–Ψ–±–Κ–Α–Φ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –≤–Β―¹―¨–Φ–Α ―΅–Α―¹―²–Ψ ―Ü–Β–Μ―¨ ―³–Μ–Η―Ä―²–Α –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –±–Μ―É–¥). –û―² –Μ―é–±–≤–Η ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ –Ε–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Κ–Η –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ¬Ϊ–±―Ä–Α―²―¨¬Μ –Η ¬Ϊ–¥–Α–≤–Α―²―¨¬Μ. –¦―é–±–Ψ–≤―¨ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η―²―¹―è –Ψ―²–¥–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –≤–Ζ―è―²―¨. –ï―ë –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Η–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Α. –Λ–Μ–Η―Ä―² –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ω–Β―Ä–Η–Ψ–¥ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α, –Η ―²–Ψ –Ϋ–Α ―É―Ä–Ψ–≤–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Α ¬Ϊ–Φ–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―²–Β?¬Μ. –£ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω―΅–Β–Μ–Α –Ϋ–Β ―Ö–Ψ―΅–Β―² –≤―¹―ë –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä―΄–≥–Α―²―¨ ―¹ ―Ü–≤–Β―²–Κ–Α –Ϋ–Α ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Κ, –Α –Η―â–Β―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–Ϋ–Η―â–Β βÄî –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ ―¹–≤–Ψ―ë–Φ ―Ä–Ψ–¥–Β ―Ü–≤–Β―²–Ψ–Κ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α. –î–Ψ ―΅–Β–≥–Ψ –Ε–Β ―ç―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α! –Γ–Κ–Ψ–Μ―¨ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄ –Μ―é–¥–Η, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α―à–Β–¥―à–Η–Β ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É, ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–≤―à–Η–Β―¹―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Ϋ–Β ―²―É―²-―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ. –Λ–Μ–Η―Ä―² –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Ψ―Ä–Φ–Ψ–Ι –≤ ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―¹―Ä–Β–¥–Β. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―³–Μ–Η―Ä―²―É―è, ―¹–Ψ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é ―Ä–Β―à–Α―é―² –Ϋ–Β―Ä–Β―à–Α–Β–Φ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄; –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è, –Μ–Β–≥―΅–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α―é―²―¹―è –Ω–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–±–Β. –Γ–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ βÄî ―²–Β–Φ–Α –¥―Ä–Β–≤–Ϋ―è―è, –Κ–Α–Κ –Φ–Η―Ä. –ê –Κ–Ψ―Ä–Ω–Ψ―Ä–Α―²–Η–≤–Ϋ―΄–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Η–Ϋ–Κ–Η βÄî –±–Η―΅ –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η! –†–Β–¥–Κ–Ψ –≥–¥–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ω–Ψ―Ä–Α―²–Η–≤―΄ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―é―² ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤. –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –¥–Μ―è ―³–Μ–Η―Ä―²–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―²―¹―è –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ―Ü–Η―Ä―É―è –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹–Β–Φ―¨–Β –Η–Ϋ―²–Η–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι. –‰ –Μ―é–¥–Η –±–Α―Ä–Α―Ö―²–Α―é―²―¹―è –≤–Ψ –≤―¹―ë–Φ ―ç―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ―΄–Β –Φ―É―Ö–Η –Ϋ–Α –Κ―É―΅–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α. –ß―²–Ψ–±―΄ ―¹―²–Α―²―¨ –Ω―΅–Β–Μ–Ψ–Ι, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―é―â–Β–Ι ―΅–Η―¹―²―΄–Ι –Ϋ–Β–Κ―²–Α―Ä, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ ―É―¹–≤–Ψ–Η―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ―É –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É―é –Η―¹―²–Η–Ϋ―É, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–≤―è―²―΄–Φ –€–Β―³–Ψ–¥–Η–Β–Φ –ü–Α―²–Α―Ä―¹–Κ–Η–Φ: –Ω–Ψ–Κ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ϋ–Β –Ϋ–Α–Ι–¥―ë―² ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É, –Ψ–Ϋ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α–Φ–Η; –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ε–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Α–Ι–¥–Β–Ϋ–Α, –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Α –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Μ―é–¥–Η. –Π–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî ―ç―²–Ψ –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨, –Η―¹―Ö–Ψ–¥―è―â–Α―è –Η–Ζ ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –¦―é–±―è―â–Η–Ι, –Ψ–±―Ä–Β―²―à–Η–Ι –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ, –Η―¹―Ü–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –Ψ―² ―É―â–Β―Ä–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β―² ―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –Γ–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –≤ ―¹–Β–±–Β ―ç―²–Ψ―² –¥–Α―Ä –Μ―é–±–≤–Η βÄî –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Ζ–Α–¥–Α―΅ ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω–Α―Ä―΄. –½―É–±–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β¬Ϊ–ß―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Β –Μ―é–±–Ψ–≤―¨? –≠―²–Ψ –Ζ―É–±–Ϋ–Α―è –±–Ψ–Μ―¨ –≤ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β¬Μ βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –™–Β–Ι–Ϋ–Β. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β, –Ψ ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η: –Ψ–Ϋ–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ―É―é –Ζ―É–±–Ϋ―É―é –±–Ψ–Μ―¨. –†–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Α, ―É–Ϋ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α, –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α. –Θ―è–Ζ–≤–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Α―è –Β―é –¥―É―à–Α ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β―², –Α ―É―²–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―². –†–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Μ–Β–Ι–Φ–Β–Ϋ–Α, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β―΅―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨―¹―è –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β, ―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Μ–Η―à―¨ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–Φ–Ω–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι¬Μ, ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Η―Ä―É―é―â–Β–Ι –Ψ –Ϋ–Α―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η ―Ä–Β–≤–Ϋ―É―é―â–Β–Ι –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Η. –ï―¹―²―¨, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Η ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Ω–Α―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α―é―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ψ–± –Η–Ϋ–Ψ–Φ. –Δ–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Η–Ζ–≤–Ϋ–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨: –Β―¹―²―¨ –Ω–Ψ–Κ―É―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η―é ―Ä–Β–≤–Ϋ―É―é―â–Β–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―², –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ –Ψ–Ϋ ―¹–Β–±–Β –≥–Ψ―Ä–Β –Η–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –£ –Μ―é–±–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β, ―ç―²–Ψ―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Β―², –Η–±–Ψ –Ψ–±–¥–Β–Μ–Β–Ϋ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ, ―΅―É–≤―¹―²–≤―É–Β―² –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ―É. –¦―é–±–Η–Φ―΄–Β –Ε–Β–Ϋ―΄ (–Η–Μ–Η –Φ―É–Ε―¨―è), ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Β –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é―² ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –≠―²–Ψ –Μ–Η –Ϋ–Β –≤–Β―¹–Κ–Η–Ι –Α―Ä–≥―É–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Β ―¹–Ω–Β―à–Η―²―¨ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Β–≤–Ϋ―É―é―â–Β–≥–Ψ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ―¨―Ü–Α –≤ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Ι. –Δ–Α–Κ ―É–Ε ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α (–Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―é –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α―¹―΅–Β―² –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ, –Ϋ–Ψ –¦–Β―Ä–Φ–Ψ–Ϋ―²–Ψ–≤ –Ω–Η―¹–Α–Μ: ¬Ϊ–£―¹–Β ―è―¹–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ –Ϋ–Β―²!¬Μ) –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Μ―΄―à–Η―² ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Μ―é–±–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ. –û–Ϋ–Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –Β–Ι ―ç―²–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Β―², –Η –Β―¹–Μ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―², ―²–Ψ –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ. –½–Ϋ–Α–Μ–Α ―è –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―É―é –Ω–Α―Ä―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ–Α ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Φ―É–Ε–Α –Κ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Ζ–≤―ë–Ζ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β–≤–Η―Ü. –Δ–Β–Ψ―Ä–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Φ–Β―à–Ϋ―΄–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α –ö–ê–ö –Ψ–Ϋ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ –Η –ö–ê–ö –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Β, ―è –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Α, ―΅―²–Ψ ―΅–Α―¹―²―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ –Ω―Ä–Α–≤―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α―²―¨ –Ε–Β–Ϋ–Β, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ψ―²–¥–Α–Ϋ–Α –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Β. –ù–Β –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Α–¥–Β–Κ–≤–Α―²–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Φ―É–Ε–Α –Κ –Ω–Β–≤–Η―Ü–Β (–Ψ–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ―¹―è –Κ –Ϋ–Β–Ι –Η –Κ–Α–Κ –Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β) –Ϋ–Α―Ä―É―à–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι –Β–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η. –ï―ë ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–Μ–Α –Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι. –€―΄ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Η, –Ω–Ψ–Μ―É―à―É―²―è, –Ω–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η. –û–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ¬Ϊ–Ω–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η¬Μ –Ε–Β–Ϋ–Β, –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ω―Ä–Η–≤―è–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ –Ζ–≤–Β–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Α–Φ–Β, –Κ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É –Ε–Β–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –Ϋ–Β–Ι –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É, –Β―â―ë –¥–Ψ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –ö–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ –Ω–Α―Ä–Α–Φ–Β―²―Ä –Β–≥–Ψ –¥―É―à–Η, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―¹ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ, –±―΄–Μ –Ϋ–Β―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ ―²–Ψ–Ι, –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι. –•–Β–Ϋ–Α ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α ―ç―²–Ψ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Α. –Γ―²–Ψ–Η–Μ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É ¬Ϊ–Ω–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ―΅–Κ–Α–Φ –Η –Ω–Ψ ―è―â–Η―΅–Κ–Α–Φ¬Μ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α―¹―¨. –Γ―É–Ω―Ä―É–≥–Η –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―é –Η –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η ―Ä―É–Κ–Η –Ϋ–Α–≤―¹―²―Ä–Β―΅―É –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥―É. –£―΄―à–Β–Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Η–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Η―à―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Η–Ζ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Ψ–≤ –Ϋ–Β –≤―¹―²–Α–Μ –≤ –Ω–Ψ–Ζ―É ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±–≤–Η–Ϋ–Η―²–Β–Μ―è¬Μ βÄî –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Β–Μ–Η –Ψ―²–¥–Α–Μ–Η―²―¨―¹―è, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α. –•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―É―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―² ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ ―¹–≤–Ψ―ë –¥–Β–Μ–Ψ. –ù–Ψ ―΅–Α―â–Β –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É: –Μ―é–¥–Η ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―è―²―¹―è, –±–Μ―é–¥―è ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Η –±–Β–Ζ―Ä–Α―¹―¹―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Η―Ä–Α―è –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ, ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Α―è –Β–≥–Ψ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η, –Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β ¬Ϊ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ¬Μ –Μ―é–±–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ψ–Ι. –¦―é–¥–Η ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–¥―É―à–Ϋ―΄ –Κ ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η―é –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤―É―é―² ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ, –Η–±–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―é―², ―΅―²–Ψ –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Κ–Α–Κ –±―΄ –¥–Β–Φ–Η―É―Ä–≥–Α–Φ–Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―é―â–Η–Φ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –ë–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Ι, –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Α–≤–¥–Η–≤―΄–Φ –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Ψ–Φ, –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α―é―â–Η–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ. –î–≤–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Η –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ―è―² –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –ë–Η–±–Μ–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Β ¬Ϊ–î–Α –±―É–¥―É―² –¥–≤–Α –Ψ–¥–Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ―²―¨!¬Μ βÄî –Ϋ–Β –Α―³–Ψ―Ä–Η–Ζ–Φ, –Α ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ω―Ä–Α–≤–¥–Α –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É-―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –Ζ–Α ―¹–Κ–Ψ–±–Κ–Α–Φ–Η –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ–Μ-–Φ–Β–Ϋ―è –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ-―²–Β–±―è?–†―É―¹―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Ω–Ψ–Μ¬Μ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Β―² ―¹―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Η―è: ―ç―²–Ψ –Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α, ―΅–Α―¹―²―¨, –Η ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Α, –≥―Ä–Α–Ϋ―¨ (–≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Φ –±–Η–±–Μ–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Β ―Ä–Β–±―Ä–Ψ/–≥―Ä–Α–Ϋ―¨ –ê–¥–Α–Φ–Α, –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α). –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β –≤–Ψ―¹–Ω―Ä–Η―è―²–Η–Β –Ω–Ψ–Μ–Α –≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Κ –Φ–Η―³―É –Ψ–± –Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≥–Η–Ϋ–Α―Ö, ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ―É –ü–Μ–Α―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ –≤ ¬Ϊ–ü–Η―Ä–Β¬Μ. –ê–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≥–Η–Ϋ―΄ βÄî ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Η –Ϋ―΄–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–≤―à–Η–Β –≤ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Η –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α. –ü–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ ―²–Η―²–Α–Ϋ–Α–Φ, –Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≥–Η–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ―΄ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Η–Μ–Ψ–Ι –Η –Ω–Ψ―¹―è–≥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Μ–Α―¹―²―¨ –±–Ψ–≥–Ψ–≤, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –½–Β–≤―¹ ―Ä–Β―à–Η–Μ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–Ζ–Α―²―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ, ―É–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Η–≤ ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Η―Ö ―¹–Η–Μ―É –Η –Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ―¹―²―¨ –≤–¥–≤–Ψ–Β. –Γ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≠―Ä–Ψ―¹ –Η–Φ–Β–Β―² –≤–Μ–Α―¹―²―¨ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ―è―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―ë–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Η –Α–Ϋ–¥―Ä–Ψ–≥–Η–Ϋ–Ψ–≤. –£ –Ϋ–Α―à–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Η ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –±―Ä–Ψ–¥―è―² –Ω–Ψ –Φ–Η―Ä―É, –Ω―΄―²–Α―è―¹―¨ –Ψ―²―΄―¹–Κ–Α―²―¨ –≤―²–Ψ―Ä―É―é –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ―É ―¹–Β–±―è. –Γ―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΅–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―² –Β―ë –Η –Ψ–±―Ä–Β―²–Α―é―² ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β. –ù–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ψ―²―¹―é–¥–Α ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β ¬Ϊ–Ϋ–Β ―¹–Ψ―à–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α–Φ–Η¬Μ –Ω―Ä–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–¥–Β. –û―à–Η–±–Κ–Α –Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –Ζ–Α–±–Μ―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è―Ö. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Β–Ι –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é βÄî ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –¥–Α―ë―²―¹―è –Η–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α –≤–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄî –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±―É–¥―É―â–Β–Β. –Γ―²–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―²―¨―é, –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥―É―à–Ψ–Ι ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –≤ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β ―¹–Ψ–≤–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ζ―Ä–Α―â–Η–≤–Α–Ϋ–Η―è –Μ―é–±–≤–Η –Η–Ζ –Φ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―¹–Η–Φ–Ω–Α―²–Η–Η βÄî –≤–Μ―é–±–Μ―ë–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Φ –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ-–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ω–Ψ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨ –Ϋ–Α –Η–Ζ–≤–Β―΅–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É, –Ζ–Α–¥–Α–¥–Η–Φ―¹―è –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ―΄–Φ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β, ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Κ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ? –ö–Ψ–Φ―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² ―²–Α ―΅–Α―¹―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ βÄî –Φ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ? –û―²–≤–Β―² –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ―² –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Η―² –≤―¹―ë –Ω–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α–Φ. –ù–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Ψ―¹–Η―² –≤ ―¹–Β–±–Β ―²―É ―΅–Α―¹―²―¨ ―¹–Β–±―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –£ –Η―²–Ψ–≥–Β, –Ω–Ψ–Μ βÄî ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –Φ–Β–Ϋ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―². –£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, ―ç―²–Ψ βÄî –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤–Η–Ϋ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ. –£–Ψ―² –≤ ―΅–Β–Φ ―¹–Β–Κ―Ä–Β―²! –ü–Ψ–Μ βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –¥–Α―Ä–Η–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –≤ ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β, ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―΄ –Ψ―²–¥–Α―ë–Φ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É –±–Β–Ζ –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Α. –£ –±―Ä–Α–Κ–Β –Φ―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ, –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β –Φ―΄ –Ψ–¥–Α―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α, –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Α–Β–Φ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―É –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α. –‰, ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Η―¹―Ü–Β–Μ―è–Β–Φ―¹―è –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Ψ―² ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι ―É―â–Β―Ä–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ë–Μ―É–¥ ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι ―²–Ψ―΅–Κ–Η –Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Β–Ϋ –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤―É –Η–Μ–Η ―Ä–Α―¹―²―Ä–Α―²–Β ―΅―É–Ε–Ψ–Ι –Κ–Α–Ζ–Ϋ―΄. –û–Ϋ –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ψ―²–¥–Α–Β―² –≤ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Φ―É ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Η―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥―É. –ë–Μ―É–¥ βÄî ―ç―²–Ψ –Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨, –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –≤ –Ϋ–Η–Κ―É–¥–Α. –•–Β–Μ–Α―é―â–Η–Ι –Ψ–±―Ä–Β―¹―²–Η ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–Β ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β―é―â–Β–Β―¹―è ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Β ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―¹―É–Ω―Ä―É–≥–Α βÄî ―¹–≤–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―É―²―¨ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Η―è –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Β―² ―Ü–Β–Μ–Η βÄî ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β.

|

7 –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ϋ–Α –†―É―¹–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η –¥–Β–≤–Η―Ü―É –Ψ―² –Φ―É–Ε–Ϋ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―΄–ö–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Η –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ ―¹―²–Α―²―É―¹ –Ϋ–Β–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Ψ–Ι –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ–Μ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β–≥–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ. 1. –ü–Ψ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ―É ―É–±–Ψ―Ä―É –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―É–±–Ψ―Ä –Ϋ–Α –†―É―¹–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Ψ–Ι –Ψ―² ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Η–Ϋ–¥–Η–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Α―²―É―¹–Α. –ù–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤–Η―Ü―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ε–Β ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―É–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Φ–Α–Κ―É―à–Κ―É (–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –¥–Α–Ε–Β –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η). –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―¹–Β ―É –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α―è ¬Ϊ–Φ–Α–Κ―É―à–Κ–Α¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Β–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É, –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Α–Φ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –¥–Β–≤–Η―Ü–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε, –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―É–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –£ XβÄîXI –≤–Β–Κ–Β ―É–±–Ψ―Ä –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Ω–Ψ–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Β. –£ XVβÄîXVI –≤–≤. –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ¬Ϊ―É–±―Ä―É―¹¬Μ βÄî –≤―΄―à–Η―²–Ψ–Β –±–Β–Μ–Ψ–Β –Η–Μ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Α―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ε–Β–Φ―΅―É–≥–Ψ–Φ –Η ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η, –≥―Ä―É–¥―¨ –Η ―¹–Ω–Η–Ϋ―É. –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―É–±–Ψ―Ä –Ϋ–Α –†―É―¹–Η –±―΄–Μ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α―â–Η―²–Ψ–Ι –Ψ―² ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Α, ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α –Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Η–Ϋ–¥–Η–Κ–Α―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹―²–Α―²―É―¹–Α. –ù–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤–Η―Ü―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Ε–Β ―¹ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ ―É–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–≤―à–Η–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Ι –Φ–Α–Κ―É―à–Κ―É (–Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι, –¥–Α–Ε–Β –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η). –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤―¹–Β ―É –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Κ―Ä―΄―²–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Ψ–Ι, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Α―è ¬Ϊ–Φ–Α–Κ―É―à–Κ–Α¬Μ –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Η–Ζ–≤–Α–Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―¨ –Β–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²―É, –Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä―΄–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Α–Φ. –ü–Ψ―¹–Μ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –¥–Β–≤–Η―Ü–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε, –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―É–±–Ψ―Ä–Ψ–Φ. –£ XβÄîXI –≤–Β–Κ–Β ―É–±–Ψ―Ä –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ―¹―è ¬Ϊ–Ω–Ψ–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ¬Μ, –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Β. –£ XVβÄîXVI –≤–≤. –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―¹―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ¬Ϊ―É–±―Ä―É―¹¬Μ βÄî –≤―΄―à–Η―²–Ψ–Β –±–Β–Μ–Ψ–Β –Η–Μ–Η –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Ψ–Ϋ―Ü―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Α―à–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ε–Β–Φ―΅―É–≥–Ψ–Φ –Η ―¹–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Η, –≥―Ä―É–¥―¨ –Η ―¹–Ω–Η–Ϋ―É.

2. –ü–Ψ –≤–Β–Ϋ―Ü―É –£–Β–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Α –†―É―¹–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Β–Ϋ–Β―Ü βÄî ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –¥–Β–≤–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –£–Β–Ϋ–Β―Ü –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Η–Ζ ―¹–Β–±―è –Ψ–±―Ä―É―΅ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ε–Η –Η–Μ–Η –±–Β―Ä–Β―¹―²―΄, –Ψ–±―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι ―²–Κ–Α–Ϋ―¨―é –Η –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι (–±―É―¹–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η, –≤―΄―à–Η–≤–Κ–Ψ–Ι, ―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Φ –Ε–Β–Φ―΅―É–≥–Ψ–Φ –Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ―¨―è–Φ–Η). –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β–Ϋ–Β―Ü –Φ–Ψ–≥ –Η–Φ–Β―²―¨ ―²―Ä–Η –Η–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ζ―É–±―Ü–Α –Η ―¹―ä–Β–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―΅–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Μ―¨–Β–Φ. –£―΄―Ö–Ψ–¥―è –Ζ–Α–Φ―É–Ε, –¥–Β–≤–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤–Β–Ϋ―Ü–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Η―â–Α–Μ –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö. –Γ–Α–Φ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–≤–Β–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ―² ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–≤–Β–Ϋ–Η―²―¨¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ε–Α―²–≤–Ψ–Ι¬Μ. –•–Α―²–≤–Α βÄî –≤–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α ―Ö–Μ–Β–±–Ψ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –±―Ä–Α―΅–Α―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü―É ¬Ϊ–Ϋ–Α –≤–Β–Ϋ–Ψ¬Μ (¬Ϊ–Ϋ–Α –Ε–Α―²–≤―ɬΜ), –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –≤―΄–Κ―É–Ω, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü―΄ –Μ–Η―à–Α–Μ–Η―¹―¨. –û―²―¹―é–¥–Α –Ε–Β –Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤–Β–Ϋ–Κ–Α –≤ –Ψ–±―Ä―è–¥–Β –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è. –£–Β–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Α –†―É―¹–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤–Β–Ϋ–Β―Ü βÄî ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –¥–Β–≤–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –£–Β–Ϋ–Β―Ü –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Η–Ζ ―¹–Β–±―è –Ψ–±―Ä―É―΅ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ε–Η –Η–Μ–Η –±–Β―Ä–Β―¹―²―΄, –Ψ–±―²―è–Ϋ―É―²―΄–Ι ―²–Κ–Α–Ϋ―¨―é –Η –±–Ψ–≥–Α―²–Ψ ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι (–±―É―¹–Α–Φ–Η, –Κ–Ψ―¹―²–Ψ―΅–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Μ–Α―¹―²–Η–Ϋ–Κ–Α–Φ–Η, –≤―΄―à–Η–≤–Κ–Ψ–Ι, ―Ä–Β―΅–Ϋ―΄–Φ –Ε–Β–Φ―΅―É–≥–Ψ–Φ –Η –Κ–Α–Φ–Β–Ϋ―¨―è–Φ–Η). –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –≤–Β–Ϋ–Β―Ü –Φ–Ψ–≥ –Η–Φ–Β―²―¨ ―²―Ä–Η –Η–Μ–Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β –Ζ―É–±―Ü–Α –Η ―¹―ä–Β–Φ–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ―é―é ―΅–Α―¹―²―¨, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―΅–Β–Μ―¨–Β–Φ. –£―΄―Ö–Ψ–¥―è –Ζ–Α–Φ―É–Ε, –¥–Β–≤–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤–Β–Ϋ―Ü–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Η―â–Α–Μ –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö. –Γ–Α–Φ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–≤–Β–Ϋ–Β―Ü¬Μ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ψ―² ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ¬Ϊ–≤–Β–Ϋ–Η―²―¨¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Ε–Α―²–≤–Ψ–Ι¬Μ. –•–Α―²–≤–Α βÄî –≤–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–±–Ψ―²–Α ―Ö–Μ–Β–±–Ψ―Ä–Ψ–±–Ψ–≤, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –±―Ä–Α―΅–Α―â–Η–Ι―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü―É ¬Ϊ–Ϋ–Α –≤–Β–Ϋ–Ψ¬Μ (¬Ϊ–Ϋ–Α –Ε–Α―²–≤―ɬΜ), –Ζ–Α ―΅―²–Ψ –Η –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―è–Φ –≤―΄–Κ―É–Ω, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü―΄ –Μ–Η―à–Α–Μ–Η―¹―¨. –û―²―¹―é–¥–Α –Ε–Β –Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –≤–Β–Ϋ–Κ–Α –≤ –Ψ–±―Ä―è–¥–Β –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è.

3. –ü–Ψ ―¹–Β―Ä―¨–≥–Α–Φ –ù–Α –†―É―¹–Η –±―΄–Μ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ –Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β―Ä–Β–Ε–Β–Κ: ―É –¥–Β–≤–Η―Ü –Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―É. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Β―Ä―¨–≥–Η –¥–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α –Ψ―² –Ψ―²―Ü–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –≤ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―², ―ç―²–Η ―¹–Β―Ä―¨–≥–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤―΄―²―è–Ϋ―É―²―΄–Β ―¹–Β―Ä―¨–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―΄, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β–Ζ –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α. –Γ–Β―Ä―¨–≥–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β, –±–Ψ–≥–Α―΅–Β βÄî –Ω–Ψ ―¹―²–Α―²―É―¹―É. –ù–Α –†―É―¹–Η –±―΄–Μ–Α ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η―è, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹ –Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β―Ä–Β–Ε–Β–Κ: ―É –¥–Β–≤–Η―Ü –Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ ―³–Ψ―Ä–Φ–Β –Η ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä―É. –ü–Β―Ä–≤―΄–Β ―¹–Β―Ä―¨–≥–Η –¥–Ψ―΅―¨ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α –Ψ―² –Ψ―²―Ü–Α –≤ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Ψ–Κ –≤ –Ω―è―²―¨ –Μ–Β―², ―ç―²–Η ―¹–Β―Ä―¨–≥–Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Η –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –ù–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤―΄―²―è–Ϋ―É―²―΄–Β ―¹–Β―Ä―¨–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ―΄, –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –±–Β–Ζ –¥–Β–Κ–Ψ―Ä–Α. –Γ–Β―Ä―¨–≥–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Β–Ι –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Β, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β, –±–Ψ–≥–Α―΅–Β βÄî –Ω–Ψ ―¹―²–Α―²―É―¹―É.

4. –ü–Ψ –Κ–Ψ―¹–Β–ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Α –Ϋ–Α –†―É―¹–Η –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α–Μ–Α –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Ζ―Ä–Α―¹―²–Α, –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ―É βÄî –Κ–Ψ―¹―É, ―¹–Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―²―Ä–Β―Ö –Ω―Ä―è–¥–Β–Ι. –ü–Β―Ä–≤–Α―è –Κ–Ψ―¹–Α βÄî –Ϋ–Ψ–≤–Α―è –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ–Α―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ –Κ–Ψ―¹–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Α―¹―¨ –¥―Ä―É–≥–Α―è, –Ϋ–Β –¥–Β―²―¹–Κ–Α―è, –Α –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Α―è –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α. –ö–Ψ―¹–Α βÄî –¥–Β–≤–Η―΅―¨―è –Κ―Ä–Α―¹–Α, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Η–Φ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–Φ –¥–Β–≤–Η―Ü―΄. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Β, –≥―É―¹―²―΄–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η –Ψ ―¹–Η–Μ–Β –Η –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β. –Δ–Β, ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―²―Ä–Α―¹―²–Η―²―¨ ―²–Ψ–Μ―¹―²―É―é –Κ–Ψ―¹―É, –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Κ –≥–Ϋ―É―¹–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É βÄî –≤–Ω–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –≤ ―¹–≤–Ψ–Η –Κ–Ψ―¹―΄ –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Η–Ζ –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―Ö–≤–Ψ―¹―²–Ψ–≤. –ï―¹–Μ–Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –Κ–Ψ―¹―É βÄî –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –≤ ¬Ϊ–Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Β¬Μ. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ―¹–Β ―É –¥–Β–≤–Η―Ü―΄ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Μ–Β–Ϋ―²–Α, ―²–Ψ ―¹―²–Α―²―É―¹ –¥–Β–≤–Η―Ü―΄ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ βÄî ¬Ϊ–Ϋ–Α –≤―΄–¥–Α–Ϋ―¨–Β¬Μ. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Ϋ–Β–Β –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ―¹―è –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö, –Η ―É–Ε–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –±―Ä–Α–Κ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, ―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤–Β, –Η –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –≤–Ω–Μ–Β―²–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β –Ψ―² –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ―¹―΄, –Α –Ψ―² –Β–Β ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄.  –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –¥–Μ―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―Ö–Α–Ε–Β―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Η –Β–Β ―¹–Β–Φ―¨―è ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–Φ –≤ –Φ―É–Ε―¨―è. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ ―¹–Η–≥–Ϋ–Α–Μ –¥–Μ―è –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―É―Ö–Α–Ε–Β―Ä–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β ―É―¹–Η–Μ–Η―è –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ―΄, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Η –Β–Β ―¹–Β–Φ―¨―è ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²–Ψ–Φ –≤ –Φ―É–Ε―¨―è.

–£ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η –Ϋ–Α –≤―΄–¥–Α–Ϋ―¨–Β –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ ―Ä–Α―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η. –ö –Ω―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Η―é –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ, –Ω–Ψ–¥ –≤–Β–Ϋ–Β―Ü –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α ―à–Μ–Α ¬Ϊ–Κ–Ψ―¹–Φ–Α―΅–Ψ–Φ¬Μ. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Μ―É―΅–Α―è―Ö –≤ –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö –Ω―Ä–Η–≤–Β―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α–≤–Η–≤–Κ–Α –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹. –ü–Β―Ä–Β–¥ ―¹–≤–Α–¥―¨–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥―Ä―É–≥–Η ―¹ –Ω–Μ–Α―΅–Β–Φ ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Β–≤–Β―¹―²–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄, –Η –Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ―â–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹ –Ω―Ä–Η–≤―΄―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α–Κ ―¹ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–≤–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ü–Ψ –≤―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Η –≤ –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Β –Ζ–Α–Ω–Μ–Β―²–Α–Μ–Η –¥–≤–Β –Κ–Ψ―¹―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―É–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄, –Κ–Α–Κ –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É, βÄî –Ϋ–Α–Φ–Β–Κ –Ϋ–Α –Β–Β –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι, –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Ι ―¹–Β–Φ–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι ―¹―²–Α―²―É―¹. –ü–Ψ–Κ―Ä―΄―²–Α―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α βÄî –¥–Ψ–Κ―É–Φ–Β–Ϋ―² –Ψ –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Β. –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Φ―É–Ε–Α, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –Β―ë –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Η ―¹–Ϋ―è―²―¨ ―¹ –Ϋ–Β―ë –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―É–±–Ψ―Ä. –ï―¹–Μ–Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ψ–±―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Α –Κ–Ψ―¹―É ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ–Ω–Μ–Α–Κ–Η–≤–Α–Μ–Α –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Α, –Η –Ψ–±―Ä–Β–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–Β –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η –Η –Ϋ–Β–Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ζ–Α–Φ―É–Ε.  –Γ―²–Α―Ä―΄–Β –¥–Β–≤―΄ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ. –û–Ϋ–Η –Ω–Μ–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―¹―É –Κ–Α–Κ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η, –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ω–Μ–Α―²–Κ–Ψ–Φ. –‰–Φ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Κ–Ψ―à–Ϋ–Η–Κ, ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ―É, –Ω–Ψ–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―ë–≤―É. –Ξ–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –≤ –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―Ö–Β, ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Α―Ä–Α―³–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Β. –Γ―²–Α―Ä―΄–Β –¥–Β–≤―΄ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄ –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ. –û–Ϋ–Η –Ω–Μ–Β–Μ–Η –Κ–Ψ―¹―É –Κ–Α–Κ –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η, –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Ω–Μ–Α―²–Κ–Ψ–Φ. –‰–Φ –Ζ–Α–Ω―Ä–Β―â–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―²―¨ –Κ–Ψ–Κ–Ψ―à–Ϋ–Η–Κ, ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ―É, –Ω–Ψ–≤–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Ϋ―ë–≤―É. –Ξ–Ψ–¥–Η―²―¨ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Μ–Η―à―¨ –≤ –±–Β–Μ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―Ö–Β, ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Α―Ä–Α―³–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Α–≥―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Β.

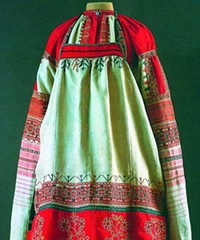

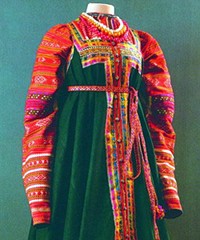

5. –ü–Ψ –Ψ―Ä–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ―²―É –Η ―Ü–≤–Β―²―É –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄–û―Ä–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ―² –Ϋ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –Φ–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Β–≥–Ψ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Β. –Δ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –£–Ψ–Μ–Ψ–≥–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η, –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α ―Ä―É–±–Α―à–Κ–Α―Ö –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ. –ö―É―Ä–Η―Ü―É –≤―΄―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η―Ö, –±–Β–Μ―΄―Ö –Μ–Β–±–Β–¥–Β–Ι βÄî ―É –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η―Ö –¥–Β–≤―É―à–Β–Κ. –Γ–Α―Ä–Α―³–Α–Ϋ ―¹–Η–Ϋ–Β–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤―É―à–Κ–Η, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―â–Η–Β―¹―è –Κ ―¹–≤–Α–¥―¨–±–Β –Η–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―É―à–Κ–Η. –ê –≤–Ψ―², –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―¹–Α―Ä–Α―³–Α–Ϋ –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η ―²–Β, –Κ―²–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ –≤―΄―à–Β–Μ –Ζ–Α–Φ―É–Ε. –ß–Β–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―¹–≤–Α–¥―¨–±―΄, ―²–Β–Φ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β. –ß―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Α ―Ä–Ψ–≥–Α―²–Α―è –Μ―è–≥―É―à–Κ–Α –Ϋ–Α ―Ä–Η―¹―É–Ϋ–Κ–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Κ–Α? –†–Ψ–≥–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ –Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–¥―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Α –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―Ä–Ψ–¥–Η―²―¨. –ê –Μ―è–≥―É―à–Κ–Α βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ ―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―Ü―΄, –≤ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–Ω–Α―¹―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥–Α―è ―É–≤–Α–Ε–Α―é―â–Α―è ―¹–Β–±―è –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η. –Δ–Α–Κ ―΅―²–Ψ, ―Ä–Ψ–≥–Α―²–Α―è –Μ―è–≥―É―à–Κ–Α ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Α, ―΅―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α, –Ε–Β–Μ–Α―é―â–Α―è –Ω–Β―Ä–≤–Β–Ϋ―Ü–Α. 6. –ü–Ψ ―é–±–Κ–Β –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Α ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―Ä―É–±–Α―Ö–Α. –û―² –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –¥–Ψ ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Β–Ι. –ù–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―Ö–Β ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ βÄî –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄. –ù–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤–Η―Ü―΄ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ϋ―É βÄî ―Ö–Ψ–Μ―â–Β–≤―΄–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―¹–Ψ–Κ ―²–Κ–Α–Ϋ–Η, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ –Η –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹–≥–Η–±–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β –¥–Μ―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄. –½–Α–Ω–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹―à–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –±―΄–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β ―Ä―É–±–Α―Ö–Η –Η –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Β–Β. –½–Α–Ω–Ψ–Ϋ―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ―è―¹―΄–≤–Α–Μ–Η. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ―¹―²―é–Φ–Α ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―Ä―É–±–Α―Ö–Α. –û―² –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι βÄî –¥–Ψ ―¹―²―É–Ω–Ϋ–Β–Ι. –ù–Ψ –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä―É–±–Α―Ö–Β ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ βÄî –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Β–Β –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ψ–¥–Β–Ε–¥―΄. –ù–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η–Β –¥–Β–≤–Η―Ü―΄ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ϋ―É βÄî ―Ö–Ψ–Μ―â–Β–≤―΄–Ι –Ω―Ä―è–Φ–Ψ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ―É―¹–Ψ–Κ ―²–Κ–Α–Ϋ–Η, ―¹–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Α–Φ –Η –Η–Φ–Β–≤―à–Η–Ι –Ϋ–Α ―¹–≥–Η–±–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä―¹―²–Η–Β –¥–Μ―è –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―΄. –½–Α–Ω–Ψ–Ϋ–Α –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹―à–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, –±―΄–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β ―Ä―É–±–Α―Ö–Η –Η –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö –Ϋ–Β–Β. –½–Α–Ω–Ψ–Ϋ―É –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω–Ψ–¥–Ω–Ψ―è―¹―΄–≤–Α–Μ–Η.

–½–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η–Β –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤–Β―Ä―Ö ―Ä―É–±–Α―Ö–Η –Ω–Α–Ϋ–Β–≤―É (–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É) βÄî ―é–±–Κ―É, –Ϋ–Β ―¹―à–Η―²―É―é, –Α –Ζ–Α–Ω–Α―Ö–Ϋ―É―²―É―é –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―³–Η–≥―É―Ä―΄ –Η –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ ―²–Α–Μ–Η–Η ―à–Ϋ―É―Ä–Ψ–Φ βÄî –≥–Α―à–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ö―É–¥–Α –Μ―É―΅―à–Β ―¹–Ω―Ä―è―²–Α―²―¨? βÄî –Ζ–Α –≥–Α―à–Ϋ–Η–Κ! βÄî ―ç―²–Ψ ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Β―â–Β. –£–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ω–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–Β–Ϋ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η–Μ–Η ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Ω–Ψ―¹–Μ–Β. –î–Β–≤―É―à–Κ–Α ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä―΄–≥–Α–Μ–Α ―¹ –Μ–Α–≤–Κ–Η –≤ –Ω–Α–Ϋ―ë–≤―É βÄî ―ç―²–Ψ ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Β–Β ―¹–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Η–Β –Ϋ–Α –±―Ä–Α–Κ. –½–Α–≤―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Ι –Ω–Α–Ϋ―ë–≤―É ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –Η–Μ–Η –±―Ä–Α―². –ï―¹–Μ–Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ϋ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –Ζ–Α–Φ―É–Ε, –Ψ–Ϋ–Α –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α –≤ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Ϋ–Β, –Ω–Α–Ϋ―ë–≤―É –Ϋ–Α–¥–Β―²―¨ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Α. 7. –ü–Ψ –Ψ–±―Ä―É―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ―É –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü―É –ï―¹–Μ–Η –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Β―¹―²―¨ –Μ–Η ―É –Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ. –Θ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä―É―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α–Μ–Β―Ü –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Η. –û–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β, –Ω–Ψ-–Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Β. –ï―¹–Μ–Η –±―΄–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²―¨―¹―è –Κ –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Β―¹―²―¨ –Μ–Η ―É –Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Α–Μ―¨―Ü–Β-―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η ―ç―²–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–Φ. –Θ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―Ä―É―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Κ–Ψ–Μ―¨―Ü–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –±–Β–Ζ―΄–Φ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Α–Μ–Β―Ü –Ω―Ä–Α–≤–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Η. –û–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≥–Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Β –Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β, –Ω–Ψ-–Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ–Β.

chaskor.ru

|

–Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α. –Λ–Ψ―²–Ψ –†–‰–ê –ù–Ψ–≤–Ψ―¹―²–Η, –£–Μ–Α–¥–Η–Φ–Η―Ä –£―è―²–Κ–Η–Ϋ –î―Ä―É–≥–Η–Φ –Ϋ–Α―É–Κ–Α–ü–Α–Φ―è―²–Η –Γ–Β―Ä–≥–Β―è –ö–Α–Ω–Η―Ü―΄ 14 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α –≤ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β –Ϋ–Α 85-–Φ –≥–Ψ–¥―É –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α–Μ―¹―è –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α βÄî ―³–Η–Ζ–Η–Κ, –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨, –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä –Ϋ–Α―É–Κ–Η, –Α–≤―²–Ψ―Ä –Η –≤–Β–¥―É―â–Η–Ι ―²–Β–Μ–Β–Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η "–û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Β βÄî –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Β" ―¹ 40-–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ ―¹―²–Α–Ε–Β–Φ. –‰―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –ö–Α–Ω–Η―Ü―΄ βÄî ―ç―²–Ψ –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ϋ–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ-―¹–Α–Φ–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Α, –Α –Φ–Ψ―â–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ –Κ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η–Ϋ–Α―¹―²–Η–Η, ―¹–Α–Φ―΄–Φ ―è―Ä–Κ–Η–Φ ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–Φ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü βÄî –≥–Β–Ϋ–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―³–Η–Ζ–Η–Κ, –Ϋ–Ψ–±–Β–Μ–Β–≤―¹–Κ–Η–Ι –Μ–Α―É―Ä–Β–Α―² –ü–Β―²―Ä –¦–Β–Ψ–Ϋ–Η–¥–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α. –•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –ö–Α–Ω–Η―Ü―΄-―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Α –Ϋ–Α ―¹―é–Ε–Β―² ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –Ψ –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Φ. –û–Ϋ –±―΄–Μ –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ –Ψ–¥–Α―Ä–Β–Ϋ –Η ―¹–Φ–Ψ–≥ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è βÄî –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α―è ―ç―²–Ψ, –Ϋ–Β ―²―É―à–Β–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β ―¹―²–Β―¹–Ϋ―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Α–Φ–Η –¥–Μ―è –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ü–Β–Μ–Β–Ι. –ü–Η―¹–Α–Μ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Γ―²–Α–Μ–Η–Ϋ―É, –≥–¥–Β ―É―΅–Η–Μ –Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ―É―é –Ϋ–Α―É–Κ―É βÄî –Α ―²–Ψ―² –Η―Ö ―΅–Η―²–Α–Μ –Η ―¹–Μ―É―à–Α–Μ―¹―è. –ù–Β –±―΄–Μ –¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ψ―² –ê–Ϋ–¥―Ä–Β―è –Γ–Α―Ö–Α―Ä–Ψ–≤–Α βÄî –Ϋ–Ψ ―¹―²–Α–Μ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –ë–Β―Ä–Η–Η –Ζ–Α –Ψ―²–Κ–Α–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α–¥ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ–Φ–±–Ψ–Ι. –ù–Α―É―΅–Ϋ―΄–Β ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²―΄ –Β–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä―à–Β–≥–Ψ ―¹―΄–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―è―Ä–Κ–Η–Φ–Η, –Η, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –±–Ψ–Μ–Β–Β ―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –Β–≥–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –½–Α―²–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Β―é –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅―É –≤―΄–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Α―è, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Ζ–Α–¥–Α―΅–Α βÄî ―¹–≤–Β―²–Η―²―¨ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ ―¹–≤–Β―²–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α, –Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α –≤―¹―é ―¹―Ä–Β–¥―É. –Δ–Α–Κ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ, ―¹ ―ç―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–¥–Α―΅–Β–Ι, –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Ϋ–Β ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ―¹―è –±―΄ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ. –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –≤ 1928 –≥–Ψ–¥―É –≤ –ö–Β–Φ–±―Ä–Η–¥–Ε–Β βÄî ―²–Α–Φ –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –†–Β–Ζ–Β―Ä―³–Ψ―Ä–¥–Α. –£ 1934 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Β–Φ―¨―è –≤–Β―Ä–Ϋ―É–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Ι –Γ–Ψ―é–Ζ, –Α –≤―΄–Β―Ö–Α―²―¨ –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Α. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β –≤–Ψ–Ι–Ϋ―΄ –ö–Α–Ω–Η―Ü―΄ –±―΄–Μ–Η –≤ ―ç–≤–Α–Κ―É–Α―Ü–Η–Η –≤ –ö–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η, –Α –≤–Β―Ä–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι ―¹–Φ–Ψ–≥ –≤ 15 –Μ–Β―² –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Ϋ–Α ―É―΅–Β–±―É –≤ –€–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Α–≤–Η–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²: –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Β―²–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Η–Β, –Α –≤ ―Ä–Α–Φ–Κ–Α―Ö –¥–Η–Ω–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ –Κ–Α―²–Α–Ω―É–Μ―¨―²―É –¥–Μ―è –Ω–Η–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ (–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É―é―²―¹―è –Η –Ω–Ψ ―¹–Β–Ι –¥–Β–Ϋ―¨). –£―¹–Κ–Ψ―Ä–Β –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ ―Ä–Ψ–¥ –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Ι –Ω–Ψ–¥ –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η–Β–Φ –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤ βÄî –Β–≥–Ψ –Ψ―²–Β―Ü –Ω–Ψ–Ω–Α–Μ –Ω–Ψ–¥ –±–Β―Ä–Η–Β–≤―¹–Κ―É―é –Ψ–Ω–Α–Μ―É –Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η –Ϋ–Α –¥–Α―΅–Β –≤ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Β. 21-–Μ–Β―²–Ϋ–Β–≥–Ψ –Γ–Β―Ä–≥–Β―è ―É–≤–Ψ–Μ–Η–Μ–Η –Η–Ζ –Π–ê–™–‰, –Ϋ–Β –¥–Α–≤ –Ζ–Α―â–Η―²–Η―²―¨ –¥–Η―¹―¹–Β―Ä―²–Α―Ü–Η―é, –Η –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¹―è –≤ –™–Β–Ψ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Η–Ϋ―¹―²–Η―²―É―², –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Α–≤ –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η –≤ ―¹–Β–Φ―¨–Β. –î–Α–Μ―¨―à–Β –±―΄–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α –≤ –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β –≥–Β–Ψ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Η –Η –Ψ―²―Ü–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –‰–Ϋ―¹―²–Η―²―É―²–Β ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ, –¥–Ψ–Κ―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Α―è (–≤–Ϋ–Ψ–≤―¨ –Ω–Ψ ―³–Η–Ζ–Η–Κ–Β), 35 –Μ–Β―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²―É –Ζ–Α–≤–Β–¥―É―é―â–Β–≥–Ψ –Κ–Α―³–Β–¥―Ä–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―³–Η–Ζ―²–Β―Ö–Β. –ü–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Ι –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ―¹―è –≤ –±―΄―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –≥–Β–Ψ–≥―Ä–Α―³–Ψ–Φ βÄî –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β 1960-―Ö, –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ε–Α―è –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ ―³–Η–Μ―¨–Φ–Α–Φ –•–Α–Κ–Α –‰–≤–Α –ö―É―¹―²–Ψ, –Ψ–Ϋ ―¹–Ϋ―è–Μ –¥–≤–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–≤–Β―²–Η―²–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Μ–Β–Ϋ―²―΄ –Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Η―Ä–Β –î–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–≥–Ψ –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Α. –£ 1973 –≥–Ψ–¥―É –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –≤―΄–Ω―É―¹―²–Η–Μ –Κ–Ϋ–Η–≥―É "–•–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―É–Κ–Η" βÄî ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Ψ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α―Ö –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–≥–Ψ. –û–Ϋ–Α –Η –Ω–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α ―²–Ψ–Μ―΅–Κ–Ψ–Φ –Κ –Ω–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―é "–û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄî –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ": ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―² –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α –Η–¥–Β–Ι –±―΄–Μ –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Β–Ϋ –Ϋ–Α –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Η. –ü–Β―Ä–Β–¥–Α―΅―É, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Η –¥–Ψ–Ϋ–Ψ―¹―è―²―¹―è –¥–Ψ –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―è –Ϋ–Β –≤ –≤–Η–¥–Β –Ζ–Α–Ϋ―É–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ϋ–Ψ–Μ–Ψ–≥–Α, –Α –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Α―é―²―¹―è ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Α–Φ–Η, –Ψ–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Β―â–Β –Η ―²–Β–Μ–Β–≤–Β–¥―É―â–Η–Ι, ―΅―É―²–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―â–Η–Ι –±–Β―¹–Β–¥―É, –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ–Α–Μ–Α ―Ä–Β–¥–Α–Κ―²–Ψ―Ä –•–Α–Ϋ–Ϋ–Α –Λ–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α―²–Β–Μ―¨ "–ö–Μ―É–±–Α –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤" –Η "–ö–Η–Ϋ–Ψ–Ω–Α–Ϋ–Ψ―Ä–Α–Φ―΄". –Θ―΅–Β–Ϋ―΄–Β –≤ –Κ–Α–¥―Ä–Β ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α–Μ–Η –Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α―Ö –Ϋ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹ ―²–Β–Μ–Β–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ–Β–Φ, –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―è―¹―¨ –Κ –Ϋ–Β–Φ―É ―¹ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Ϋ―É―²―΄–Φ ―É–≤–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Κ –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤―É―é―â–Β–Φ―É ―¹–Ψ–±–Β―¹–Β–¥–Ϋ–Η–Κ―É, –±–Β–Ζ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Φ–Β―Ä–Η―è –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Ψ–≤. –½―Ä–Η―²–Β–Μ―¨ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ ―¹–Β–±―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Ϋ―΄–Φ ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è, –¥–Α–Ε–Β (–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ) –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–≥–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α―è; –Ϋ–Β―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Α –¥–Η–Α–Μ–Ψ–≥–Α –Η –Φ―΄―¹–Μ–Η, –Ϋ–Β–≤–Η–¥–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Δ–£, –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ–Α "–û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Φ―É - –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Φ―É" –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –½–Α–≤–Ψ–¥―è ―Ä–Β―΅―¨ –Ψ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–Ζ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –ö–Α–Ω–Η―Ü―΄, –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é―² –Ψ–± ―É―¹–Ω–Β―Ö–Β –Β–≥–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―΅–Η ―¹ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –≤―΄–Ω―É―¹–Κ–Ψ–≤, –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η –Η ―¹–Μ–Α–≤–Β. –€–Β–Ϋ―¨―à–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―² –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Η: –Ζ–Α–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ ―³–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Κ―Ä–Β―¹―² –Ϋ–Α –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―¨–Β―Ä–Β, –Ζ–Α―²–Ψ –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η–Μ ―¹–Ϋ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Κ ―¹–Β–±–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥-―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö (―²–Ψ–≥–¥–Α –Β―â–Β –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η―è –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ ―¹―²–Α―²―É―¹―É –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Β–Β ―²–Β–Μ–Β―¹―²―É–¥–Η–Η). –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –±―΄–Μ ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η –Φ–Η―³–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ―É –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε―É βÄî ―¹―΄–Ϋ –¥–Β–Φ–Η―É―Ä–≥–Α, –Ψ―²–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η–Ι―¹―è –Ψ―² ―¹―²–Α―²―É―¹–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Ε–Η―²–Β–Μ―è, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β―¹―²–Η –Η―¹―²–Η–Ϋ―É –Μ―é–¥―è–Φ. –‰ –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Α "–û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ - –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ" –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Μ–Β―² ―¹–Κ–Β–Ω―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö –Κ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α ―²–Β–Μ–Β–≤–Η–¥–Β–Ϋ–Η–Η –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Φ–Μ–Β–Ϋ–Ψ. –Γ―²–Α–≤ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι –Γ–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Γ–Ψ―é–Ζ–Α ("–½–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²―΄–Ι ―è, –Α –Ψ–Ϋ –Μ–Η―à―¨ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι", ―Ä–Β–≤–Ϋ–Η–≤–Ψ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α-―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι), –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Β–≤–Ψ–Μ–Β ―¹―²–Α–Μ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Φ. –ù–Ψ, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤―¹–Β–Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –Μ―é–±–Η–Φ―Ü–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Α―¹―¨ –Β–Φ―É –≤–Ω–Ψ―Ä―É βÄî –≤―É–Ϋ–¥–Β―Ä–Κ–Η–Ϋ–¥―É, –Φ–Ψ―Ä―è–Κ―É, –Α–Κ–≤–Α–Μ–Α–Ϋ–≥–Η―¹―²―É, –Μ–Β―²―΅–Η–Κ―É, –Μ–Β–Κ―²–Ψ―Ä―É. –ê–≤―²–Ψ―Ä "–û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ - –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ" –Ϋ–Β―¹ –≥―Ä―É–Ζ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―¹–Μ–Α–≤―΄ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ: –±―Ä–Α–Μ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é ―É –Ζ–Ϋ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η―²–Ψ―¹―²–Β–Ι, –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―΄ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Ψ–≤, –≤―Ä―É―΅–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄. –Γ–Β–Κ―Ä–Β―², –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Α―É–Κ–Η, –Η–¥–Β–Α–Μ―΄ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β―¹ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ü–Β―²―Ä–Ψ–≤–Η―΅ –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –Ϋ–Α ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Α–Μ ―Ä–Ψ–Μ―¨ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ par excellence (–≤–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥―è –≤ –Ω–Α―Ä–Ψ–¥–Η―é) βÄî –Η, –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Μ –±―΄ ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ ―É–¥–Α―΅–Ϋ–Ψ, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―ç―²–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Μ–Η―à―¨ ―Ä–Ψ–Μ―¨―é. –½―Ä–Η―²–Β–Μ―é –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, ―΅―²–Ψ ―΅―Ä–Β–Ζ–≤―΄―΅–Α–Ι–Ϋ–Α―è ―É–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Α―É–Κ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Μ–Α –ö–Α–Ω–Η―Ü–Β (–Η, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β–Φ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Ϋ –Β–¥–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ –Ϋ–Α ―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Β) –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η –Ϋ–Α –Ψ–±―΄–¥–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Β–Β –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΄ –Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄî ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –≥–Η–Ω–Ψ―²–Β–Ζ, –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Ι, –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―¹–Α–Φ–Ψ―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Η ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α. –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α ―¹–Α–Φ –±―΄–Μ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β –Ϋ–Β–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è –≥–Η–Ω–Ψ―²–Β–Ζ–Α, –Η ―É–Φ–Β–Μ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―è―²―¨ ―ç―²―É –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Β–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η –¥―É―à–Β–≤–Ϋ―É―é –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―é ―¹ ―²–Β–Μ–Β―ç–Κ―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤. –‰ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨ –≤–Β―Ä–Η–Μ, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ (–Η –¥–Α–Ε–Β ―É–Ε–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―²!) –Φ–Η―Ä, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –≤–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ψ–¥–Η―² –Ϋ–Α―É–Κ–Α βÄî –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι, –Ω―Ä–Β–¥―¹–Κ–Α–Ζ―É–Β–Φ―΄–Ι, –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ–Η–Φ―΄–Ι, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β―Ä―΄–≤–Ϋ―΄–Ι, ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Ι –Η –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι βÄî –≥–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Ι, –Κ–Α–Κ ―²–Β–Μ–Β―Ü–Α―Ä―¨ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, –Η–Ζ-–Ζ–Α ―ç―²–Ψ–Ι –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―Ü–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Η―è ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ψ–±―Ä–Α–Ζ―É, –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―É―΅–Β–Ϋ―΄―Ö –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ –¥–Η―¹―¹–Η–¥–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ (–Η –¥–Α–Ε–Β –Ϋ–Β –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―Ü–Β–Ϋ–Ζ―É―Ä―É –Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Φ –Δ–£). –î–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–Μ–Α–¥–Α –Φ–Β–Ε–¥―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ –Η –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥, –≤–Β–¥―¨ –≤―¹―é –Β–Β –Ψ–±–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α―É–Κ–Α, –¥–Β–Μ–Α―è –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Β–Φ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Ψ–Ι –Η, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Φ –Η―²–Ψ–≥–Β, –Ω–Ψ–Ω―Ä–Α–≤–Η–Φ–Ψ–Ι. "–û―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Β - –Ϋ–Β–≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ–Β" –¥–Α–Ε–Β –Ψ –Ϋ–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Β–Φ–Ψ–Φ –Κ―Ä–Α―Ö–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Η–Κ–Η ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Α―É–Κ–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―è –Ω―É―²–Η ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–¥–Α―΅–Η. –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Α–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Η–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―²–Α βÄî –Η–Ζ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Η, –Ψ―¹―²―Ä–Ψ―É–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ψ–±–Α―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤―¹–Β―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β –Η –≥―É–Φ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ βÄî –Η ―΅–Β―²―΄―Ä–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Φ–Α–Μ–Ψ–Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Β ―¹―²―Ä–Ψ―΅–Κ–Η –Η–Ζ –Ω―É―à–Κ–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≤–Η–Κ–Ψ–≤ (–Ω―Ä–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ω―΄―² βÄî ―¹―΄–Ϋ –Ψ―à–Η–±–Ψ–Κ ―²―Ä―É–¥–Ϋ―΄―Ö, –Α –≥–Β–Ϋ–Η–Ι βÄî –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ψ–Κ―¹–Ψ–≤ –¥―Ä―É–≥) –Ϋ–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ–Η –Ϋ–Β―É–Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β ―ç–Ω–Η–≥―Ä–Α―³–Α –Κ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―É –Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Η –Β―¹―²–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―É–Κ–Α―Ö. –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –±―΄–Μ –Η–Ζ ―²–Ψ–Ι ―É―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Ι –Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥―΄ –Α–Κ–Α–¥–Β–Φ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Η―Ö –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄–Φ–Η –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η –≤ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Η―¹―Ü–Η–Ω–Μ–Η–Ϋ–Β. –≠―²–Ψ –Μ―é–¥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤–Ψ–Ω–Μ–Ψ―â–Α―é―² ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Η, ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Η –Ϋ–Α―É―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―ç―²–Ψ―¹–Α, –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Β–Ψ―³–Η―²–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä–Β–Ι―à–Η–Ϋ―΄, ―΅―¨–Β –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ü–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –Ω–Ψ –Μ―é–±–Ψ–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É. –ü―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω–Α―²―Ä–Η–Α―Ä―Ö–Ψ–≤ –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –≤–Ψ–Μ–Β―é ―¹–Μ―É―΅–Α―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ –¥–Ψ―¹―²―É–Ω –Κ –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Μ–Β–Α―É–¥–Η―²–Ψ―Ä–Η–Η. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Ι ―²–Β–Φ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Ι –Γ–Β―Ä–≥–Β–Ι –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α, –±―΄–Μ–Η –Φ–Α―²–Β–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤―΄ –¥–Β–Φ–Ψ–≥―Ä–Α―³–Η–Η: –Ψ–Ϋ –Η–Ζ―É―΅–Α–Μ –Φ–Ψ–¥–Β–Μ–Η, –Ω–Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ―è―é―²―¹―è ―²–Β–Φ–Ω―΄ –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –½–Β–Φ–Μ–Η. –ö–Α–Κ –±―É–¥―²–Ψ –±―΄, –≤―΄–≤–Ψ–¥―΄ ―É―΅–Β–Ϋ―΄–Ι –¥–Β–Μ–Α–Μ –Ψ–Ω―²–Η–Φ–Η―¹―²–Η―΅–Ϋ―΄–Β: ―Ä–Ψ―¹―² ―¹―²–Α–±–Η–Μ–Η–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è, –Η –≥–Η–±–Β–Μ―¨ –Ψ―² –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Α―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β―²–Β –Ϋ–Β –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η―². –ü―Ä–Η ―ç―²–Ψ–Φ, ―¹―É–¥―è –Ω–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–≤―¨―é, –ö–Α–Ω–Η―Ü–Α –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ –≤ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―É―é ―¹―Ü–Η–Β–Ϋ―²–Η―¹―²―¹–Κ―É―é ―É―²–Ψ–Ω–Η―é: ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α―É–Κ–Α –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²―¨ ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨. –ë–Β―¹―¹–Φ–Β―Ä―²–Η–Β, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ψ–Ϋ, ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Ψ–±―Ä–Β―²–Α–Β―² –Ϋ–Β –≤–Ψ –Ω–Μ–Ψ―²–Η, –Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –¥–Β–Μ–Α―Ö βÄî –Ω–Ψ–Κ–Α –Ε–Η–≤―΄ –Μ―é–¥–Η. –ê ―Ä–Α–Ζ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä―è –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―²–Α–Φ –ö–Α–Ω–Η―Ü―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –Η–Ζ–±–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –≥–Η–±–Β–Μ–Η, –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–Φ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Φ ―É―΅–Β–Ϋ–Ψ–Φ-–Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Η–Ζ–Α―²–Ψ―Ä–Β –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η–¥–Β―²―¹―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ –≤–Β―΅–Ϋ–Ψ. –ö–Η―Ä–Η–Μ–Μ –™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α―¹―²–Η–Κ–Ψ–≤

|

–†–Ψ―¹―¹–Η―è –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ϋ–Α "–ö―É―Ä―¹–Κ–Β" –†–Ψ―¹―¹–Η―è–Ϋ–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Ψ―²–¥–Α―é―² –¥–Α–Ϋ―¨ –Ω–Α–Φ―è―²–Η –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–¥–Κ–Η (–ê–ü–¦) "–ö―É―Ä―¹–Κ", –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–Ι 12 –Μ–Β―² –Ϋ–Α–Ζ–Α–¥, 12 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 2000 –≥–Ψ–¥–Α, –≤ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β. –≠―²–Α ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η―è ―É–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η 118 –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―³–Μ–Ψ―²–Α. –Δ―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―É―² –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö ―³–Μ–Ψ―²–Α―Ö ―Ä–Ψ―¹―¹–Η–Ι―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –£–€–Λ, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤ –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–Κ―Ä―É–≥–Α―Ö. –ù–Α –Κ–Ψ―Ä–Α–±–Μ―è―Ö –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Μ–Ψ–¥–Κ–Α―Ö –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Η―¹–Ω―É―â–Β–Ϋ―΄ ―³–Μ–Α–≥–Η, –≤–Ψ ―³–Μ–Ψ―²―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Α―¹―²―è―Ö –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥–Β―² –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Α –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Φ –Λ–Μ–Ψ―²–Β (–≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Β –Η –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –£–Η–¥―è–Β–≤–Ψ, –™–Α–¥–Ε–Η–Β–≤–Ψ, –½–Α–Ψ–Ζ–Β―Ä―¹–Κ–Β –Η –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β) –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―É―² ―²―Ä–Α―É―Ä–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α―΅–Ϋ―É―²―¹―è ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ ―¹ –Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É–Ε–±―΄ –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤. –½–Α―²–Β–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –≥–Α―Ä–Ϋ–Η–Ζ–Ψ–Ϋ–Α―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―É―² ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Η―²–Η–Ϋ–≥–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ζ–Α–≤–Β―Ä―à–Α―²―¹―è –≤ 11 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ 28 –Φ–Η–Ϋ―É―² βÄî –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Η–±–Β–Μ–Η –ê–ü–¦ "–ö―É―Ä―¹–Κ" βÄî –Φ–Η–Ϋ―É―²–Ψ–Ι –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è –Η –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≤–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Κ –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ–Α–Φ. –£ –€–Ψ―¹–Κ–≤–Β ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Β–Ϋ–Κ–Ψ–≤ –Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Ψ–Φ―É –Ζ–Ϋ–Α–Κ―É –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ ―É –Π–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ζ–Β―è –£–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Μ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² –‰–Δ–ê–†-–Δ–ê–Γ–Γ. –£ –Δ―É―à–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Α―Ä–Κ–Β, –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η―΅–Α–Μ–Β ―É –Φ―É–Ζ–Β―è "–ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Α―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Α –ë-396", –Ω―Ä–Ψ–Ι–¥―É―² –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―Ä–Ψ–Ω―Ä–Η―è―²–Η―è, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω―Ä–Η–Φ―É―² ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –£–€–Λ, –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η "–ö–Μ―É–± –Α–¥–Φ–Η―Ä–Α–Μ–Ψ–≤", –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ψ―Ä–≥–Α–Ϋ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Ι, –≤–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Η, ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤-–Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤. –û ―É–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ–Η–Η –¥―É―à –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¹―è –Η –†―É―¹―¹–Κ–Α―è –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ–Α―è ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤―¨. –£ –Φ–Ψ―¹–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ ―Ö―Ä–Α–Φ–Β –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è –Ζ–Α –Γ–Β―Ä–Ω―É―Ö–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Φ–Η –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α–Φ–Η ―¹–Ψ―¹―²–Ψ–Η―²―¹―è –Ω–Α–Ϋ–Η―Ö–Η–¥–Α. –£ –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Ψ-–ë–Ψ–≥–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–±–Ψ―Ä–Β –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –≥–¥–Β –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ–± ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Β "–ö―É―Ä―¹–Κ–Α" ―É–≤–Β–Κ–Ψ–≤–Β―΅–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ―¹–Κ–Α―Ö, ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ψ―²―¹–Μ―É–Ε–Α―² –Ω–Α–Ϋ–Η―Ö–Η–¥―É –Ω–Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ, –Α –Κ –Ω–Α–Φ―è―²–Ϋ–Η–Κ―É –Ϋ–Α –Γ–Β―Ä–Α―³–Η–Φ–Ψ–≤―¹–Κ–Ψ–Φ –Κ–Μ–Α–¥–±–Η―â–Β –±―É–¥―É―² –≤–Ψ–Ζ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ―΄ ―Ü–≤–Β―²―΄. –ü–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―²―¨ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –±―É–¥―É―² –≤ –ö―É―Ä―¹–Κ–Β, –€–Α―Ö–Α―΅–Κ–Α–Μ–Β, –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε–Β, –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö –†–Ψ―¹―¹–Η–Η, –Θ–Κ―Ä–Α–Η–Ϋ―΄ –Η –ë–Β–Μ–Ψ―Ä―É―¹―¹–Η–Η. –£ 2009 –≥–Ψ–¥―É –Ϋ–Α ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥–Κ–Β ―É ―Ö―Ä–Α–Φ–Α –Γ–Ω–Α―¹–Α –Ϋ–Α –£–Ψ–¥–Α―Ö –≤ –€―É―Ä–Φ–Α–Ϋ―¹–Κ–Β –±―΄–Μ–Α ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Α ―Ä―É–±–Κ–Α "–ö―É―Ä―¹–Κ–Α", –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―¹―²–Α–Μ–Α ―΅–Α―¹―²―¨―é –Φ–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ–Α "–€–Ψ―Ä―è–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –≤ –Φ–Η―Ä–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è". –€–Β–Φ–Ψ―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Μ–Β–Κ―¹―΄ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η–Φ –≤ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Β―¹―²―¨ –≤ –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Β, –ö―É―Ä―¹–Κ–Β, –Γ–Β–≤–Α―¹―²–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Β, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ϋ―¹–Κ–Β –Η –ù–Η–Ε–Ϋ–Β–Φ –ù–Ψ–≤–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β. 30 –Η―é–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Α―²–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α "–ö―É―Ä―¹–Κ" –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Α –Φ–Ψ―Ä―è –±―΄–Μ ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―² –≤ –Ω–Α–Φ―è―²―¨ –Ψ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö. –£ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―É―΅–Α―¹―²–Η–Β ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Β–≥–Ψ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, ―É―΅–Α―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Η ―΅–Β―²–≤–Β―Ä―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–Ε–¥―É–Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Α–≤―²–Ψ–Ω―Ä–Ψ–±–Β–≥–Α –≤–Β―²–Β―Ä–Α–Ϋ–Ψ–≤ –£–€–Λ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Λ–Μ–Ψ―²–Α. –†–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ ―¹–Ω―É―¹―²–Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≤–Ψ–¥―É –≤–Β–Ϋ–Κ–Η ―¹ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η―è–Φ–Η –≤―¹–Β―Ö ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ω–Ψ–≥–Η–±―à–Η―Ö –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É –ê–ü–¦ "–ö―É―Ä―¹–Κ" –Η –Ω―Ä–Β–¥–Α–Μ–Η –Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Η–Φ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α–Φ –≤ ―²–Ψ―΅–Κ–Β ―²―Ä–Α–≥–Β–¥–Η–Η –Ζ–Β–Φ–Μ―é, –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –ö―É―Ä―¹–Κ–Α, –Γ–Α–Ϋ–Κ―²-–ü–Β―²–Β―Ä–±―É―Ä–≥–Α, –ê―Ä―Ö–Α–Ϋ–≥–Β–Μ―¨―¹–Κ–Α, –Γ―΄–Ζ―Ä–Α–Ϋ–Η, –£–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ε–Α, –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –≥–¥–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α―Ö–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β ―΅–Μ–Β–Ϋ―΄ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α –Ω–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä–Α. –£ –Κ―Ä–Β―¹―² –±―΄–Μ–Α –Ζ–Α–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Α –Κ–Α–Ω―¹―É–Μ–Α ―¹ –Ζ–Β–Φ–Μ–Β–Ι, ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Β–Ζ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Ζ –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –Θ―¹–Ω–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ö–Η–Β–≤–Ψ-–ü–Β―΅–Β―Ä―¹–Κ–Ψ–Ι –¦–Α–≤―Ä―΄. –î–≤―É―Ö–Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Κ―Ä–Β―¹―² ―¹–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Ψ–Ι –Ζ–Α―²–Ψ–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω―É―¹―²–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α –¥–Ϋ–Ψ –Η –Ζ–Α–Ϋ―è–Μ –≤–Β―Ä―²–Η–Κ–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β. –ü–Ψ–¥–≤–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Κ―Ä–Β–Ι―¹–Β―Ä "–ö―É―Ä―¹–Κ" –Ζ–Α―²–Ψ–Ϋ―É–Μ –≤ –ë–Α―Ä–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Ψ–Φ –Φ–Ψ―Ä–Β, –≤ 175 –Κ–Η–Μ–Ψ–Φ–Β―²―Ä–Α―Ö –Ψ―² –Γ–Β–≤–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ―Ä―¹–Κ–Α, –Ϋ–Α –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Β 108 –Φ–Β―²―Ä–Ψ–≤ –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³―΄, –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ψ―à–Β–¥―à–Β–Ι 12 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α 2000 –≥–Ψ–¥–Α. –£―¹–Β 118 ―΅–Μ–Β–Ϋ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―²―É, –Ω–Ψ–≥–Η–±–Μ–Η. –ü–Ψ –≤―΄–≤–Ψ–¥–Α–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Η, –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Η–±–Β–Μ–Η ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α ―¹―²–Α–Μ –≤–Ζ―Ä―΄–≤ ―²–Ψ―Ä–Ω–Β–¥―΄ –≤ –Ϋ–Ψ―¹–Ψ–≤–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β ―¹―É–±–Φ–Α―Ä–Η–Ϋ―΄. –ö–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η―è, ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–≤―à–Α―è –±–Ψ–Μ–Β–Β –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―², ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Α ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –≥–Η–±–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–¥–Κ–Η. –ü–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η―é ―ç–Κ―¹–Ω–Β―Ä―²–Ψ–≤, ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨ –Φ–Ψ―Ä―è–Κ–Ψ–≤ "–ö―É―Ä―¹–Κ–Α" –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Ψ―² –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Κ―É–Ϋ–¥ –¥–Ψ 6-8 ―΅–Α―¹–Ψ–≤ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ζ―Ä―΄–≤–Α, –Η –Κ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Μ–Ψ–¥–Κ–Η 13 –Α–≤–≥―É―¹―²–Α ―¹–Ω–Α―¹―²–Η –Ψ―¹―²–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –≤ –¥–Β–≤―è―²–Ψ–Φ –Ψ―²―¹–Β–Κ–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ ―²―Ä–Η ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ.

|

–ö–Α–Μ―É–Ε―¹–Κ–Α―è –Ψ–±–Μ. –¥–Β―Ä –Θ―²–Β―à–Κ–Ψ–≤–Ψ - ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ –Φ–Ψ–Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ü–Α: –Ψ–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –¥–Β–¥–Α, ―¹–Κ–Α–Ε–Η –≤–Ψ―² ―²―΄ ―¹ –Ε–Β–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–≤–Β―à―¨ –Ω–Ψ–Μ―¹―²–Α –Μ–Β―² –Η –Ϋ–Β ―Ä―É–≥–Α–Β―²–Β―¹―¨ (–≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ω―Ä–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ζ–Ϋ–Α―é―²). –ö–Α–Κ ―ç―²–Ψ?

- –£―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β―²–Β, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―΄–Β –≤–Β―΅–Β―Ä–Α–Φ–Η ―Ö–Ψ–¥―è―² –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹–Η–¥–Β–Μ–Κ–Η, –Α –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―é―² –Ω–Α―Ä–Ϋ–Η –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É―΅–Κ―É –¥–Β–≤–Ψ–Κ, –Ω–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―É–Μ–Η―Ü–Β –≥―É–Μ―è―é―². –û–¥–Η–Ϋ –≤–Β―΅–Β―Ä –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ - –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –¥–≤–Α - –Ω–Ψ–≤–Ψ–¥... –Α ―²―Ä–Η ―¹―΅–Η―²–Α–Ι –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö. –£–Ψ―² –Η ―è –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–Α―²―¨ –Ψ–¥–Ϋ―É, –Η–¥―É ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―é, –Α –Ψ–Ϋ–Α –≤–¥―Ä―É–≥ ―¹―²–Α–Μ–Α –≤―΄―²–Α―¹–Κ–Η–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ―²–Η―Ö–Ψ–Ϋ―¨–Κ―É ―¹–≤–Ψ―é ―Ä―É–Κ―É –Η–Ζ –Ω–Ψ–¥ –Φ–Ψ–Β–Ι. –· –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ―è ―à–Β–Μ –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤ –Μ―É–Ε―É –Ϋ–Α –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β, ―¹–≤–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ. –û–Ϋ–Α –Μ―É–Ε―É –Ψ–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –Η –Ψ–Ω―è―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥ ―Ä―É–Κ―É. –ö ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι –Μ―É–Ε–Β ―è ―à–Β–Μ ―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ. –û–Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ε–Β ―É–±–Η―Ä–Α–Μ–Α ―Ä―É–Κ―É.

–ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –¥–Β–≤―É―à–Κ–Ψ–Ι ―è –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Φ―É –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―²―É. –Δ–Α –Ε–Β –Κ–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α, –Ψ–±–Β–≥–Α–Μ–Α –Μ―É–Ε–Η. –ù–Α ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Ι –≤–Β―΅–Β―Ä –Ω–Ψ―à–Β–Μ ―¹ ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Ι.

–‰ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ω–Ψ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η –Ω–Ψ –Μ―É–Ε–Α–Φ. –ü–Ψ–¥―Ö–Ψ–Ε―É - –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α –Φ–Β–Ϋ―è –Κ―Ä–Β–Ω–Κ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Η―²―¹―è, ―¹–Μ―É―à–Α–Β―² –Φ–Β–Ϋ―è –Η... –Ω–Ψ―à–Μ–Α –Ω–Ψ –Μ―É–Ε–Β ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–Ι. –ê–≥–Α - –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α –Μ―É–Ε―É. –Δ–Ψ–≥–¥–Α ―è –Κ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Ι - –Ω–Ψ–≥–Μ―É–±–Ε–Β. –ü–Ψ–¥―Ä―É–≥–Α –Ϋ–Ψ–Μ―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Μ―É–Ε―É.

–£–Ψ―² ―¹ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä –Η ―Ö–Ψ–¥–Η–Φ ―Ä―è–¥―΄―à–Κ–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Β ―Ä―É–≥–Α–Β–Φ―¹―è, –Ε–Η–≤–Β–Φ –Μ–Α–¥–Κ–Ψ–Φ. –£―¹–Β –Φ―É–Ε–Η–Κ–Η ―Ä―²―΄ –Ω–Ψ –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η, –Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ―¹―²–Α―Ä―à–Β –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―², ―΅―²–Ψ ―²―΄ –¥–Β–¥ ―Ä–Α–Ϋ―¨―à–Β –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Κ–Α–Κ –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ε–Β–Ϋ.

–€–Ψ–Ε–Β―² –Η –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –±―΄ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Β–Β... –Η–Ζ –Η–Ϋ–Β―²–Α

|

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―²–Α–Ι–Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Β―¹,

–ù–Η –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ζ–Ϋ–Α―²–Ψ–Κ–Ψ–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Α–¥–Α–Ϋ–Α,

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄–Ι –Μ–Β―¹,

–™–¥–Β –Ω―Ä–Ψ―Ö–Μ–Α–¥–Α –Φ―è–≥–Κ–Α―è ―¹–Ω―Ä―è―²–Α–Ϋ–Α.

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Α,

–£ ―Ä–Η―²–Φ–Β –≤–Α–Μ―¨―¹–Α ―¹–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –Ω–Α―Ä―è―â–Α―è,

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –≤–Β―¹–Ϋ–Α,

–£ ―΅–Α―¹ ―É―Ä–Ψ―΅–Ϋ―΄–Ι –Κ–Ψ –≤―¹–Β–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―â–Α―è.

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ε–Α―Ä–Α,

–ß―²–Ψ –Ϋ–Α―²―É―Ä―É –Φ―É–Ε―¹–Κ―É―é ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α–≤–Η–Μ–Α,

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –Η–≥―Ä–Α.

–ß―²–Ψ –Η–¥–Β―² –≤―¹–Β–≥–¥–Α –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α.

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹―²–Η―Ö–Η,

–û―² –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤ –±–Β―¹―¹–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η―Ü–Β –Φ–Α–Β―à―¨―¹―è,

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Η,

–£ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –≤―¹―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α―¹–Κ–Α–Β―à―¨―¹―è.

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥–Ψ–Ε–¥―¨,

–û―΅–Η―â–Α―é―â–Η–Ι –Η –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Ε–¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι.

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –¥―Ä–Ψ–Ε―¨,

–Γ–Μ–Α–¥–Κ–Η–Ι ―²―Ä–Β–Ω–Β―² –Φ–Η–Ϋ―É―²―΄ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι.

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ –±–Ψ–Μ―¨,

–™–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α –Ψ―² ―É―²―Ä–Α―²―΄ ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è,

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Μ―¨,

–£ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Μ–Β–Ζ–Α―Ö ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è.

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ –±–Β–Μ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―²,

–€–Α–Ι―¹–Κ–Η―Ö ―è–±–Μ–Ψ–Ϋ―¨ –≥―É―¹―²–Ψ–Β –Κ–Η–Ω–Β–Ϋ–Η–Β,

–•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α βÄ™ ―ç―²–Ψ ―¹–≤–Β―²,

–ë–Ψ–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η―Ü―΄ –Ε–Η–≤–Ψ―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β.

|