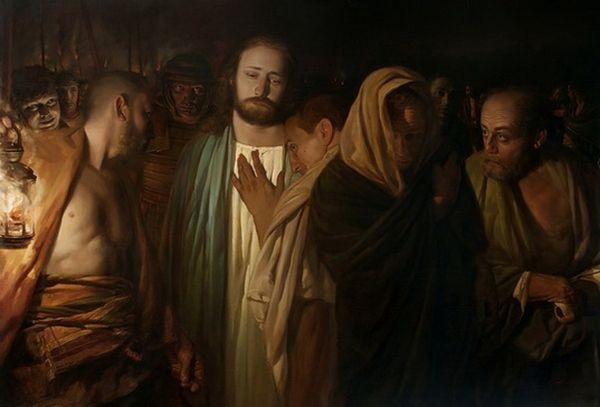

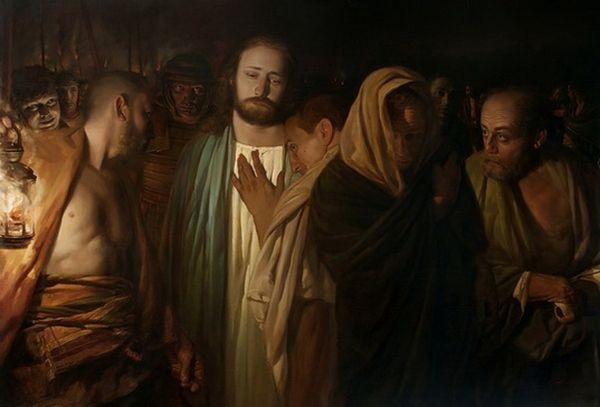

–ù–Α―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―΅–Α―¹―΄ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α. –Γ–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è ―¹–Α–Φ–Ψ–Β ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –£ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±–Β ―΅–Η―²–Α–Β―²―¹―è –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α ―¹–≤. –ï―³―Ä–Β–Φ–Α –Γ–Η―Ä–Η–Ϋ–Α , ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―è―è –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ü–Α―¹―Ö–Ψ–Ι –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨. –½–Α–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Ψ―²–Ψ―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β, –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Ϋ–Α–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Α–Β―² ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ―É –Φ―΄ ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ βÄ™ –≤–Β―¹―¨ –Ω–Ψ―¹―². –Δ–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ –¥–Α–Ε–Β –¥–Μ―è ―¹–Α–Φ–Η―Ö ―¹–Β–±―è ―É―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –≤ ―²–Β–Ϋ―¨, ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä―è–Β–Φ―¹―è –≤ –Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è. –ù–Α―à–Η –Φ―΄―¹–Μ–Η, ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α, –Ϋ–Α―à–Η ―ç–Φ–Ψ―Ü–Η–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β βÄ™ –≤―¹–Β –Ψ–Ϋ–Η ―²–Α–Φ βÄ™ –Ψ―² –™–Β―³―¹–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Κ –¦–Η―³–Ψ―¹―²―Ä–Ψ―²–Ψ–Ϋ―É –Η –™–Ψ–Μ–≥–Ψ―³–Β. –ü–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¦–Η―²―É―Ä–≥–Η–Ι –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –¥–Α―Ä–Ψ–≤, –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι ―Ä–Α–Ζ –Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―΄ βÄ™ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ βÄ™ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–≤―è―²–Ψ–Ι –ü–Μ–Α―â–Α–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι. –£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄ –Ω–Ψ–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Ψ–≥ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤―΄―Ö –Η ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –‰―É–¥―΄. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. –‰ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α ―¹ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Η–Φ ―¹–Ψ―¹―É–¥–Ψ–Φ, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ–Β –Φ–Η―Ä–Ψ, –Η –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –≤–Ψ–Ζ–Μ–Η–≤–Α―²―¨ –Β–Φ―É –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É. –û–Ϋ–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―² –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Κ –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Η―é, –Ψ–Ϋ–Α, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–±–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è –≤–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α –≤ ―ç―²–Ψ―² –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –¥–Α―Ä –ë–Ψ–≥―É. ¬Ϊ–€–Η―Ä–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é –Ε–Η–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Ζ –Φ–Α―¹–Μ –Η –Ω–Α―Ö―É―΅–Η―Ö –≤–Β―â–Β―¹―²–≤, –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ βÄî –Η–Ζ –Μ―É―΅―à–Β–≥–Ψ –Ψ–Μ–Η–≤–Κ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Φ–Α―¹–Μ–Α –≤ ―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Φ–Ψ–Μ–Η―¹―²―΄–Φ–Η –≤–Β―â–Β―¹―²–≤–Α–Φ–Η –≤―Ä–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α―Ä–¥–Α –Η–Μ–Η ―¹–Φ–Η―Ä–Ϋ―΄ –Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö ―Ü–≤–Β―²–Ψ–≤. –ê–Μ–Α–≤–Α―¹―²―Ä ―ç―²–Ψ ―Ä–Ψ–¥ –Φ―Ä–Α–Φ–Ψ―Ä–Α, –Ζ–Α–Φ–Β―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Μ–Β–≥–Κ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω―Ä–Ψ–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η –Κ―Ä–Α―¹–Ψ―²–Ψ–Ι. –‰–Ζ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –≤–Α–Ζ―΄, ―É―Ä–Ϋ―΄, –Κ―É―Ä–Η–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü―΄ –Η ―¹–Ψ―¹―É–¥―΄ –¥–Μ―è ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –Α―Ä–Ψ–Φ–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –≤–Β―â–Β―¹―²–≤. –ü–Ψ–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Φ–Η―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α –£–Ψ―¹―²–Ψ–Κ–Β ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –≤―΄―¹―à–Β–≥–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Α–Κ –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Φ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Η ―Ü–Α―Ä–Β–Ι –Η –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Α –Η –≤ –Ψ–±―΄–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Μ―é–¥―¨–Φ–Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ–Η –Η –Ζ–Ϋ–Α―²–Ϋ―΄–Φ–Η, ―Ä–Α–¥–Η ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η―è. –ü–Ψ–Φ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–±―΄–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹―΄ –Ϋ–Α –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Β, –Μ–Ψ–±, –Μ–Η―Ü–Ψ, –±–Ψ―Ä–Ψ–¥―É, –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É (–ü―¹. 22:5; 132:2; –ï–Κ–Κ–Μ. 9:8 –Η –¥―Ä.), –Α –≤ –Ζ–Ϋ–Α–Κ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Ψ–Φ―É-–Μ–Η–±–Ψ βÄî –Ϋ–Ψ–≥–Η.¬Μ, –Ω–Η―à–Β―² –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –ê–≤–Β―Ä–Κ–Η–Ι (–Δ–Α―É―à–Β–≤)  –ê ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η (–Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Η–Ζ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Ψ―² –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –‰―É–¥–Α) –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―é―² –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ βÄ™ –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Κ―É–Ω–Ψ–Μ–Α, –Β―¹–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―é―² –Μ―é–¥–Η, –Ζ–Α―΅–Β–Φ –ë–Ψ–≥―É –ë–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ϋ–Β –≤―¹–Β –¥–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ö ―΅–Β–Φ―É ―²–Α–Κ–Α―è ―²―Ä–Α―²–Α? –‰–±–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ –Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ü–Β–Ϋ―É –Η –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Η―â–Η–Φ¬Μ. –ê ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η (–Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Η–Ζ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Ψ―² –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –‰―É–¥–Α) –≤–Ω–Β―Ä–≤―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α―é―² –≤–Β―΅–Ϋ―΄–Ι –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ βÄ™ –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Κ―É–Ω–Ψ–Μ–Α, –Β―¹–Μ–Η –≥–Ψ–Μ–Ψ–¥–Α―é―² –Μ―é–¥–Η, –Ζ–Α―΅–Β–Φ –ë–Ψ–≥―É –ë–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É –Ϋ–Β –≤―¹–Β –¥–Α–Ϋ–Ψ: ¬Ϊ–ö ―΅–Β–Φ―É ―²–Α–Κ–Α―è ―²―Ä–Α―²–Α? –‰–±–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ –Ζ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à―É―é ―Ü–Β–Ϋ―É –Η –¥–Α―²―¨ –Ϋ–Η―â–Η–Φ¬Μ.

–Δ–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―² –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ –Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –£–Α―¹–Η–Μ–Η–Ι –ö–Η–Ϋ–Β―à–Β–Φ―¹–Κ–Η–Ι: ¬Ϊ–ù–Α–Φ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨ ―ç―²–Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹―΄ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Ϋ―²–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Α –Η–Ζ ―É―¹―² ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è. –£ –Ϋ–Η―Ö ―²–Α–Κ –Φ–Α–Μ–Ψ –Μ―é–±–≤–Η –Κ –Θ―΅–Η―²–Β–Μ―é. –ù–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ–Α ―ç―²–Α ―Ä–Β–Ω–Μ–Η–Κ–Α, –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η–Φ―¹―è –Κ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―é –Ψ―² –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –Η ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ―ç―²–Η ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ―΄ –‰―É–¥–Ψ―é –‰―¹–Κ–Α―Ä–Η–Ψ―²–Ψ–Φ. –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Ψ –Ϋ–Η―â–Η―Ö, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –≤–Ψ―Ä (–‰–Ϋ. XII, 6). –Δ–Α–Κ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ψ–±―ä―è―¹–Ϋ―è–Β―² –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―é –‰―É–¥―΄ ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –ë–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤. –û–Ϋ –±―΄–Μ –≤–Ψ―Ä! –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Α–Μ―΅–Ϋ―΄–Ι –Η –Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―΄–Ι, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η–Μ―¹―è –Κ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –≤ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ–Α–≤―É –Η –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ –≤ –±―É–¥―É―â–Β–Φ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Α―Ä―¹―²–≤–Β –€–Β―¹―¹–Η–Η. –€―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Μ―é–Ζ–Η–Η –Ϋ–Β ―΅―É–Ε–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―è, –Ϋ–Ψ –≤ –Ϋ–Η―Ö –Ψ–Ϋ–Α ―¹–Φ―è–≥―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ψ–±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–¥–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―é –Μ―é–±–Ψ–≤―¨―é –Κ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –†–Α–≤–≤–Η. –Θ –‰―É–¥―΄ –Ε–Β, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –±―΄–Μ –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–≤―΄–Ι ―Ä–Α―¹―΅–Β―². –Γ―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É, –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É–≤―à–Η―¹―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥–Α―Ö –Η ―É–±–Β–¥–Η–≤―à–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –‰–Η―¹―É―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –Ϋ–Β ―²–Ψ―² –€–Β―¹―¹–Η―è, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Φ–Β―΅―²–Α–Μ –‰―É–¥–Α, –≤―¹―²―É–Ω–Α―è –≤ –Κ―Ä―É–Ε–Ψ–Κ –±–Μ–Η–Ε–Α–Ι―à–Η―Ö –ï–≥–Ψ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―΅―²–Ψ –†–Α–≤–≤–Η –¥–Α–Ε–Β –Η –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Η–Φ –Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ ―Ü–Α―Ä–Β–Φ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―è, –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤, ―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ―² ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è–Β―²―¹―è, ―É―΅–Α, ―΅―²–Ψ –Π–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –ï–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―² –Φ–Η―Ä–Α ―¹–Β–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β ―²―Ä―É–¥―΄ –Η –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ ―¹–Κ–Η―²–Α–Μ―¨―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Α–Ω–Ψ―¹―²–Ψ–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä―É–Ε–Κ–Α, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, –≥―Ä–Ψ–Ζ―è―² –Ψ―¹―²–Α―²―¨―¹―è –±–Β–Ζ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é –‰―É–¥–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β, βÄî ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –Ω–Ψ–Ϋ―è―²–Ϋ―΄–Φ, –Ω–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ψ–Ϋ –Ω–Ψ―à–Β–ΜβÄΠ –Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –ï–≥–Ψ –Η–Φ. –û–Ϋ–Η –Ε–Β, ―É―¹–Μ―΄―à–Α–≤, –Ψ–±―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Η –Ψ–±–Β―â–Α–Μ–Η –¥–Α―²―¨ –Β–Φ―É ―¹―Ä–Β–±―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η. –‰ –Ψ–Ϋ –Η―¹–Κ–Α–Μ, –Κ–Α–Κ –±―΄ –≤ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –ï–≥–Ψ (―¹―². 10-11). –‰―É–¥–Α ―Ö–Ψ―²–Β–Μ ―Ö–Ψ―²―¨ ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è –Ζ–Α –Ω–Ψ–Ϋ–Β―¹–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²―Ä―É–¥―΄ –Η –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É―²―΄–Β –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄. –‰―²–Α–Κ, –Α–Μ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―ç―²–Η–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ. –ö–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –Ζ–Α–Μ–Β–Ω–Η–Μ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ –≤―¹–Β –Ω–Β―Ä―¹–Ω–Β–Κ―²–Η–≤―΄ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –Η, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Α –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Α –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β–Μ –≤ –Θ―΅–Η―²–Β–Μ–Β –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β ―Ü–Β–Ϋ―΄ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Α. –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ, –Κ –Ϋ–Α–Ε–Η–≤–Β –¥–Ψ–≤–Β–Μ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Β–≥–Ψ –≤ –Φ–Η―Ä–Β. –ê–Μ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ê–Μ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –±―΄―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–Α–Φ–Α―è –Ϋ–Η–Ζ–Κ–Α―è ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨ –≤ ―¹–Ω–Η―¹–Κ–Β –Μ―é–¥―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Κ–Ψ–≤ –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Α–Φ–Α―è –Φ–Ψ–≥―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –≤–Μ–Η―è–Ϋ–Η―é –Ϋ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Φ–Η―Ä–Α. –ù–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Β –≤–Β―¹―¨ ―Ä–Ψ–¥ –Μ―é–¥―¹–Κ–Ψ–Ι

―΅―²–Η―² –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ―É–Φ–Η―Ä ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–ΙβÄΠ

–û–Ϋ ―Ü–Α―Ä–Η―² –Ϋ–Α–¥ –≤―¹–Β–Ι –≤―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, βÄî

–Δ–Ψ―² –Κ―É–Φ–Η―Ä βÄî ―²–Β–Μ–Β―Ü –Ζ–Μ–Α―²–Ψ–Ι! –£–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹ –Ψ–± –Α–Μ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ –Β–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ―è–¥–Η―è―Ö –Η –Ψ ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α―Ö –±–Ψ―Ä―¨–±―΄ ―¹ –Ϋ–Β―é –Η –±―É–¥–Β―² ―²–Β–Φ–Ψ―é –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –±–Β―¹–Β–¥―΄. –ù–Β –Ζ–Α–±―É–¥–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Ι –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Ϋ–Η–Κ –Φ–Η―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ ―ç―²–Ψ–Ι ―¹―²―Ä–Α―¹―²―¨―é –Η ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―² ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι ―É–≥–Ψ–Μ–Ψ–Κ. –≠―²–Ψ ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Β―² –≤―¹–Β–Φ―É –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹―É –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Μ―è –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹. –ö–Α–Κ–Α―è –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β―² –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä, –Α –¥―É―à–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η―²? (–€–Κ. VIII, 36). –ù–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―²–Β ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –ë–Ψ–≥―É –Η –Φ–Α–Φ–Φ–Ψ–Ϋ–Β (–€―³. VI, 24), βÄî ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨. –ï―¹–Μ–Η –Η –≤–Β–Μ–Η–Κ–Η–Β –Μ―é–¥–Η ―¹ –≥―Ä–Ψ–Φ–Α–¥–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Α–Φ–Η –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤, ―¹ ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Η–Φ –Κ―Ä―É–≥–Ψ–Ζ–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―É–Φ–Ϋ―΄–Β, ―²–Α–Μ–Α–Ϋ―²–Μ–Η–≤―΄–Β, ―ç–Ϋ–Β―Ä–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Β, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –Ϋ–Α –≤―΄―¹–Ψ―²–Β –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Μ–Α–≤―΄, –Ω―Ä–Η –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Α–Φ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ―²–Μ–Η–≤―΄―Ö –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Ι, ―²–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β: ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―²–Ψ―¹–Κ―É –Η –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ―Ä–Β―΅–Η–≤–Ψ–Β ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Η–¥–Β–Α–Μ–Α ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–≥–Ψ –≤ –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―²–Β–Ϋ–Η–Η –Φ–Η―Ä―¹–Κ–Η―Ö –±–Μ–Α–≥? –‰ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Ϋ–Β –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Α–Μ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―è –Ϋ–Α―à ―²―Ä―É–¥ –Η –Ϋ–Α―à–Η ―É―¹–Η–Μ–Η―è –≤ ―ç―²―É ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―É? –ß―²–Ψ –Ε–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Ψ –Ϋ–Α―¹, ―¹–Μ–Α–±―΄―Ö, ―¹–Β―Ä―΄―Ö, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β―É―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥―è―Ö? –ù–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ; –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―É –Ϋ–Α―¹ ―¹―²–Α–Μ–Η, –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, –Ζ–Α―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―é, –Ω–Ψ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―é –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨―é? –£ –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Β –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –¥–Α–Ε–Β –Ψ―¹–Ψ–±―΄–Ι ―²–Η–Ω ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ―΄―²–Η–Κ–Α βÄî ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Α–Μ―É–Β―²―¹―è, ―¹―²–Ψ–Ϋ–Β―² –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Β―². ¬Ϊ–€―΄ βÄî –¥–Α―΅–Ϋ–Η–Κ–ΗβÄΠ βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ―¨ –™–Ψ―Ä―¨–Κ–Η–Ι –Ψ ―Ä―É―¹―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ϋ―²–Β–Μ–Μ–Η–≥–Β–Ϋ―Ü–Η–Η, βÄî –Φ―΄ ―¹―É–Β―²–Η–Φ―¹―è, –Η―â–Β–Φ –≤ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄―Ö –Φ–Β―¹―²βÄΠ –Η –Ψ―²–≤―Ä–Α―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–ΦβÄΠ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Η ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Ε–Η―²―¨ ―¹―Ä–Β–¥–Η –Μ―é–¥–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤―¹―ë ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―²–Ψ–Ϋ―É―², –≤―¹―ë –Κ―Ä–Η―΅–Α―² –Ψ ―¹–Β–±–Β, –Ϋ–Α―¹―΄―â–Α―é―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ε–Α–Μ–Ψ–±–Α–Φ–Η –Η –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Ψ―¹―è―² –≤ –Ϋ–Β–Β?..¬Μ –ï―¹–Μ–Η –≤ –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―ç―²―É –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é –Ϋ–Α―à–Η –Ω–Η―¹–Α―²–Β–Μ–Η ―¹ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ–Ι ―Ä―É–Κ–Η –ë–Α–Ι―Ä–Ψ–Ϋ–Α –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Ω–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―²–Ψ–≥―É –ß–Α–Ι–Μ―¨–¥ –™–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Α, –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥–Β―Ä–Ψ―è―Ö –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―É―é –Ω–Ψ―Ä–Ψ–¥―É –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹―²–Ψ―è―â–Η―Ö –≤―΄―à–Β –≤―¹–Β―Ö –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ϋ―è―²―΄―Ö –Η ―²–Ψ―¹–Κ―É―é―â–Η―Ö, ―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ϋ–Η –¥–Μ―è –Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β―² –Ϋ–Η –Φ–Α–Μ–Β–Ι―à–Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Η―Ö ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η―Ö ―΅–Α–Ι–Μ―¨–¥ –≥–Α―Ä–Ψ–Μ―¨–¥–Ψ–≤ βÄî –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ–Η―¹–Μ―è―²–Η–Ϋ–Α. –≠―²–Ψ βÄî –Ϋ–Β –≥–Β―Ä–Ψ–Η, ―ç―²–Ψ βÄî –Ϋ―΄―²–Η–Κ–Η.  –ù–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ βÄî –Ϋ–Α―à–Α –Ψ–±―â–Α―è –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―¨. –£―Ä―è–¥ –Μ–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤ –†–Ψ―¹―¹–Η–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η–Β –¥–≤–Α–¥―Ü–Α―²―¨ –Μ–Β―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Μ―é–¥–Β–Ι –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –Η –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Β―²―¹―è –≤ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –≤ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α–Ι―²–Η ―¹–≤–Ψ―é –¥–Ψ–Μ―é ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ–±–Μ–Α―¹―²–Η –Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –±–Μ–Α–≥ –≠―²–Ψ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Ψ –Α–Μ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Μ–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β, –Η –≤ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ, –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è –±–Β–Ζ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ―΄―Ö –¥–Μ―è ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι –Η ―²―Ä―É–¥–Α. –ù–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―è –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―΅–Α―¹―²―¨―è, –Η–±–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Φ –Ω―É―²–Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Η –±―΄―²―¨, –Μ―é–¥–Η –≤–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Η, –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –Ζ–Μ–Ψ–±–Η–Μ–Η―¹―¨, –≤–Η–Ϋ–Η–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –¥―Ä―É–≥–Α –Η, ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α―è –Ψ–±―â―É―é –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä―É –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Ψ―²―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η ―¹–≤–Ψ―é –Η ―΅―É–Ε―É―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –≠―²–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ι –¥–Ψ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è, –¥–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α βÄî –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―² –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –Δ–Α –Α–Ζ–Α―Ä―²–Ϋ–Α―è –±–Ψ―Ä―¨–±–Α –Ζ–Α ―¹―΅–Α―¹―²―¨–Β, –Η–Μ–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –Ζ–Α –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Β, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±–Ψ―¹―²―Ä–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Β–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ϋ–Β–Η–Ζ–±–Β–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è–Β―² –Μ―é–¥–Β–Ι –Ϋ–Α –¥–≤–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α βÄî –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι –Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö; –Ω–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Β–Ι, –¥–Ψ―¹―²–Η–≥―à–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Β–Ι ―Ü–Β–Μ–Η, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α –≤–Β―Ä―Ö–Ϋ–Η―Ö ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Η ―É–Ω―Ä–Ψ―΅–Η–≤―à–Η―Ö ―¹–≤–Ψ–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Β (–±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Ψ, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨), –Η –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―¹–Φ―è―²―΄―Ö –≤ ―ç―²–Ψ–Ι –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Β―¹–Ω–Ψ―â–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –±–Ψ―Ä―¨–±–Β, –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è ―¹–Μ–Α–±–Β–Β ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Ϋ–Β ―¹―É–Φ–Β–≤―à–Η―Ö –Ψ–±–Β―¹–Ω–Β―΅–Η―²―¨ –¥–Μ―è ―¹–Β–±―è ―¹―΄―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ–¥ ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü–Β–Φ. –‰ ―²–Β –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄ –Η –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ―΄. –ü–Ψ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―΄ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨―é –Κ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤―΄–Φ ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ –Η –Ζ–Μ–Ψ–±–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ―é ―¹―É–¥―¨–±―É. –ü–Ψ–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ–Η, –¥–Ψ–±―Ä–Α–≤―à–Η―¹―¨ –¥–Ψ –≤–Β―Ä―Ö―É, ―¹ –¥–Ψ―¹–Α–¥–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―΅–Α―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―É–±–Β–Ε–¥–Α―é―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²–Ψ–Β –Η–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Ζ–Α–Φ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Ψ –Η –±–Μ–Β―¹―²―è―â–Β, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ϋ–Η–Ζ―É, –≤ –Φ–Β―΅―²–Α―Ö, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Ψ―²–¥–Α–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―Ü–Β–Μ―¨, –Η ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–Β―Ö ―²―Ä―É–¥–Ψ–≤ –Η –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Β―¹―²–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ –Ϋ–Β–≥–Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Ψ–Β–¥–Η–Ϋ–Η―²―¨ –Β―â–Β –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Ϋ―É―²―΄―Ö ―É―¹–Ω–Β―Ö–Ψ–≤ –Η ―²―è–Ε–Β–Μ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Η―Ö –Ζ–Μ–Ψ–±―΄ –Η –Ζ–Α–≤–Η―¹―²–Η, –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―ç―²–Η–Φ–Η ―É―¹–Ω–Β―Ö–Α–Φ–Η –≤ –¥―É―à–Β –Ω–Ψ–±–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö. –Γ–Ψ–Ζ–¥–Α–Β―²―¹―è –Ψ–±―â–Α―è –Α―²–Φ–Ψ―¹―³–Β―Ä–Α –≤―Ä–Α–Ε–¥―΄, –Ζ–Μ–Ψ–±―΄, –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―è, –Ω–Ψ–¥–Ψ–Ζ―Ä–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ –Ψ―²―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –£ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ–Η―¹―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Μ–Β–Ε–Α―² –Κ–Ψ―Ä–Ϋ–Η –≤―¹–Β―Ö ―¹–Ψ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―²–Α―¹―²―Ä–Ψ―³ –Η –±―Ä–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Ι¬Μ. –£–Ψ―² –≥–¥–Β –Κ–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α―à–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é, –Ζ–Α–≤–Η―¹―²–Η. –≠―²–Ψ –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ–Β–Ι―à–Β–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―é―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β, –Ϋ–Α –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ–Β βÄ™ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Α –Ζ–Α–≤–Η―¹―²–Η –Η –Ϋ–Β―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –≤–Ϋ–Β –Ϋ–Α―¹, –Α –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η, ―΅―²–Ψ –±―΄ –Φ―΄ –Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Η, ―ç―²–Ψ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Η―Ä―É–Β―². –Δ–Α–Κ –Ω–Η―à–Β―² –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–≤―è―²–Η―²–Β–Μ―¨ –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ –½–Μ–Α―²–Ψ―É―¹―²: ¬Ϊ–ù–Β―² –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Β–Β ―¹―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η–≤–Ψ–≥–Ψ. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η ―¹–Α–Φ ―¹–Β–±―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Β―², –Η –¥–Β–Μ–Α–Β―²―¹―è –Ψ–±―â–Η–Φ –≤―Ä–Α–≥–Ψ–Φ –≤―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Η―², ―΅―²–Ψ –Ζ–Β–Φ–Μ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―¨–Β–≤, –Η ―΅―²–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―Ä―É–¥–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É―é―² –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Φ–Ϋ–Β–Ι βÄî –≥–Ψ―Ä―΄; ―¹ –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α –Ω–Μ–Ψ–¥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Η–Β, –Ω–Β―΅–Α–Μ–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Η –≤–Η–¥–Β –Ψ–±―â–Β–≥–Ψ –±–Μ–Α–≥–Α, –Ψ―²–≤―Ä–Α―â–Α–Β―²―¹―è –Ψ―² –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Β–Μ–Α, ―΅―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Ω―Ä–Η–Ψ–±―Ä–Β―¹―²―¨ –¥–Β–Ϋ–Β–≥; –≤―¹–Β ―²–Β―Ä–Ω–Η―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –¥–≤–Β –Φ–Α–Μ―΄–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Β―²―΄; –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Η―² –≤―¹–Β―Ö, –±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Η –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö: –±–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―à–Μ–Η –Κ –Ϋ–Β–Φ―É –Κ–Ψ–≥–¥–Α-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―é; –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö –Ζ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Η–Φ–Β–Β―² –Η―Ö –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α. –û–Ϋ –¥―É–Φ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Ζ–Α–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Η –Κ–Α–Κ –±―΄ –≤―¹–Β–Φ–Η –Ψ–±–Η–Ε–Α–Β–Φ―΄–Ι, –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥―É–Β―² –Ϋ–Α –≤―¹–Β―Ö. –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Α –Η –Ϋ–Α―¹―΄―â–Β–Ϋ–Η―è, –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Ι –Η–Ζ –≤―¹–Β―Ö. –ù–Α–Ψ–±–Ψ―Ä–Ψ―², ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ψ―² –≤―¹–Β–≥–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Η –Μ―é–±―è―â–Η–Ι –Η―¹―²–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ―É–¥―Ä–Ψ―¹―²―¨, ―¹―΅–Α―¹―²–Μ–Η–≤–Β–Β –≤―¹–Β―Ö.

–î–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι, –±―É–¥–Β―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ ―Ä–Α–±–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –±–Μ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β―Ö. –ù–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Β―² –Β–Φ―É –Ζ–Μ–Α, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι –≤―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Κ–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β ―¹ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ –Η –≤–Ψ–Ι―¹–Κ–Α–Φ–Η –Η ―¹―²–Α–Μ–Η –≤–Ψ–Β–≤–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ. –ù–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –Ε–Β –Η –Ζ–Μ–Ψ–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι, –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ―΄ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Μ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –±―΄–Μ ―Ü–Α―Ä–Β–Φ –Η ―É–Κ―Ä–Α―à–Β–Ϋ –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –≤–Β–Ϋ―Ü–Α–Φ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Β―²―¨ –Ψ―² –≤―¹―è–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Β–Μ–Η―΅–Α–Ι―à–Η–Β –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Η―è. –Δ–Α–Κ –±–Β―¹―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α –Ζ–Μ–Ψ–±–Α! –Δ–Α–Κ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Α –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–¥–Β―²–Β–Μ―¨! –ß―²–Ψ –Ε–Β ―²―΄ –Ω–Β―΅–Α–Μ–Η―à―¨―¹―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―¹―¨ –≤ –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η? –î–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ ―Ä―΄–¥–Α–Β―à―¨ –≤ –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Η–Κ? –≠―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è βÄî –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Β―¹―²–≤–Α. –î–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Μ–Η–≤–Α–Β―à―¨ ―¹–Μ–Β–Ζ―΄? –ë–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –¥–Μ―è ―²–Β–±―è ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ, –Β―¹–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²―΄ –±–Μ–Α–≥–Ψ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Ϋ. –î–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä―¨–Κ–Ψ –Ω–Μ–Α―΅–Β―à―¨, –¥–Η―²―è? –ü–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ, ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –¥–Η―²―è―²–Β―é. –ë–Η–Μ –Μ–Η –Κ―²–Ψ ―²–Β–±―è? –ß―²–Ψ –Ε? –û–Ϋ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ ―²–Β–±―è ―΅―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ–Η–≤–Β–Β. –û―²–Ϋ―è–Μ –Μ–Η –Κ―²–Ψ ―É ―²–Β–±―è –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η? –û―²–Ϋ―è–Μ –Η–Ζ–Μ–Η―à–Ϋ–Β–Β –±―Ä–Β–Φ―è. –¦–Η―à–Η–Μ –Μ–Η ―¹–Μ–Α–≤―΄? –û–Ω―è―²―¨ ―²―΄ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―à―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ψ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –≤–Η–¥–Β ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―΄. –ü–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Ι, –Κ–Α–Κ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Α―¹―¹―É–Ε–¥–Α―é―² ―è–Ζ―΄―΅–Ϋ–Η–Κ–Η; –Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: ―²―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β―²–Β―Ä–Ω–Β–Μ –Ϋ–Η–Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―¹―΅–Α―¹―²–Η―è, –Β―¹–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η―¹–≤–Α–Η–≤–Α–Β―à―¨ –Β–≥–Ψ ―¹–Β–±–Β. –û―²–Ϋ―è–Μ –Μ–Η –Κ―²–Ψ ―É ―²–Β–±―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Η ―É–Κ―Ä–Β–Ω–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ψ–≥―Ä–Α–¥–Α–Φ–Η –¥–Ψ–Φ? –ù–Ψ –≤–Ψ―² –Ω―Ä–Β–¥ ―²–Ψ–±–Ψ―é –≤―¹―è –Ζ–Β–Φ–Μ―è, –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–¥–Α–Ϋ–Η―è, βÄî ―É–Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Μ―è–Ι –Η―Ö, –Κ–Α–Κ ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨, βÄî –Ϋ–Α ―É–≤–Β―¹–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ―É. –ß―²–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Β–Β –Η –Ω―Ä–Β–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ–Β–Β ―²–≤–Β―Ä–¥–Η –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι? –î–Ψ –Κ–Α–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―Ä –≤–Α–Φ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Η―â–Η–Φ–Η –Η –±–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η? –ù–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄―²―¨ –±–Ψ–≥–Α―²―΄–Φ ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Α–Β―² –¥―É―à―É; ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –±―΄―²―¨ –Ϋ–Η―â–Η–Φ ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –±–Β–¥–Β–Ϋ –¥―É―à–Ψ―é. –€―΄ –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Β–Φ ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤ ―΅–Β–Φ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Φ–Β–Β–Φ –Ϋ―É–Ε–¥―É, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ―² –Ϋ―É–Ε–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β. –™–¥–Β –Ε–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ, ―²–Α–Φ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è. –€―΄ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Φ–Η–Φ―¹―è –Ε–Α–Ε–¥–Ψ―é, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―â―É―â–Α–Β–Φ –Ϋ―É–Ε–¥―É –≤ –Ω–Η―²―¨–Β. –£―¹–Β ―ç―²–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Φ―΄ –±―É–¥–Β–Φ –±–Ψ–¥―Ä―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨, ―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹–¥–Β–Μ–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –≤―Ä–Β–¥–Α, –Η ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―² –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Α –Ψ―² –Ϋ–Α―¹ ―¹–Α–Φ–Η―Ö –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α–Φ –≤―Ä–Β–¥. –ù–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Φ―΄ –Ε–¥–Β–Φ –Ψ―² –ù–Β–≥–Ψ –Ζ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Α–≤―΄

–‰ –≤–Ψ―² –‰―É–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α–Β―² –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨: ¬Ϊ–Δ–Ψ–≥–¥–Α ―à–Β–¥ –Β–¥–Η–Ϋ –Ψ―² –Ψ–±–Ψ―é–Ϋ–Α–¥–Β―¹―è―²–Β, –≥–Μ–Α–≥–Ψ–Μ–Β–Φ―΄–Ι –‰―É–¥–Α –‰―¹–Κ–Α―Ä–Η–Ψ―²―¹–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ –Α―Ä―Ö–Η–Β―Ä–Β–Ψ–Φ, ―Ä–Β―΅–Β: ―΅―²–Ψ –Φ–Η ―Ö–Ψ―â–Β―²–Β –¥–Α―²–Η, –Η –Α–Ζ –≤–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Φ –ï–≥–Ψ?¬Μ βÄ™ ¬Ϊ–Δ–Ψ–≥–¥–Α¬Μ: ―ç―²–Η–Φ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ–Φ –≤―΄―Ä–Α–Ε–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–±―΄―²–Η–Ι, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η―Ö –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è –Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Α―è ―¹–≤―è–Ζ―¨. –‰―É–¥–Α –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Μ –Ψ―² –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –±–Μ–Α–≥, –Φ–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –±–Ψ–≥–Α―²―¹―²–≤–Α –Η –≤–Μ–Α–¥―΄―΅–Β―¹―²–≤–Α: –Β–≥–Ψ –Κ–Ψ―Ä―΄―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–Β ―²–Β―Ä―è–Μ–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β, –≤–Η–¥―è –Ω–Ψ–Μ–Ϋ―É―é –Ϋ–Β―¹―²―è–Ε–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Θ―΅–Η―²–Β–Μ―è: –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ ―¹–Α–Φ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≥―Ä–Α–Ε–¥–Α―²―¨ ―¹–Β–±―è –Η–Ζ –Κ–Ψ–≤―΅–Β–Ε―Ü–Α, ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–≤–Α–Η–≤–Α―è ―¹–Β–±–Β –≤–Φ–Β―²–Α–Β–Φ―΄–Β –≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è, –Ω–Ψ ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―¹―²–Α –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α (–‰–Ψ–Α–Ϋ. 12:6). –Γ–Μ―É―΅–Α–Ι –≤ –¥–Ψ–Φ–Β –Γ–Η–Φ–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Α–Μ –Β–Φ―É –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α―¹–Ϋ–Ψ –Ε–¥–Β―² –Ψ–±–Ψ–≥–Α―â–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―² –Θ―΅–Η―²–Β–Μ―è –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Η―â–Β―²―΄ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ―É–Ϋ–Η―΅–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è. –î–Ψ―¹–Α–¥–Α –Ϋ–Α –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―É–≤―à–Β–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Β–Φ―É –Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Ψ―¹―¨, –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄, –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨ ―Ö–Ψ―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι –Κ –Ϋ–Α–Ε–Η–≤–Β, ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ–Β–Φ. –Θ–Ε–Β –Ζ–Ϋ–Α―è –Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Η ―¹–Η–Ϋ–Β–¥―Ä–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ―à–Β–Μ –Κ –Ω–Β―Ä–≤–Ψ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Η–Φ –Ζ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―É―¹–Μ―É–≥–Η βÄî –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Η–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –±–Β–Ζ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, –≤ ―É–Β–¥–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. ¬Ϊ–ß―²–Ψ –Φ–Η ―Ö–Ψ―â–Β―²–Β –¥–Α―²–Η?βÄΠ¬Μ βÄî ―ç―²–Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Α –Β–≥–Ψ –¥–Ψ―¹–Α–¥―É –Η –Ζ–Μ–Ψ–±―É –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Θ―΅–Η―²–Β–Μ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ä–Β―à–Η–Μ –≤–Ψ –≤―¹―è–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―Ä―è –Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Β. –ü–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Β–Φ―É –Η –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―² –≤ –Ψ–±―â–Β–Φ ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ϋ–Η―΅―²–Ψ–Ε–Ϋ―É―é ―¹―É–Φ–Φ―É βÄî ―Ü–Β–Ϋ―É –±–Β–≥–Μ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–±–Α βÄî ¬Ϊ―²―Ä–Η–¥–Β―¹―è―²―¨ ―¹―Ä–Β–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Κ¬Μ, ―².–Β. ―²―Ä–Η–¥―Ü–Α―²―¨ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ–Ϋ―΄―Ö, ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄―Ö ¬Ϊ―¹–≤―è―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Κ–Μ–Β–Ι¬Μ, –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω–Ψ 80 –Κ–Ψ–Ω–Β–Β–Κ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Α –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 24 ―Ä―É–±–Μ–Β–Ι ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Φ. –Δ–Α–Κ―É―é ―Ü–Β–Ϋ―É –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η, –Ω–Ψ-–≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤―¹–Β ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–Ζ―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―É –‰–Η―¹―É―¹―É –Ξ―Ä–Η―¹―²―É, –Η –≤ ―Ä–Α―¹―΅–Β―²–Β –Ϋ–Α ―¹–Κ―É–Ω–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Ϋ–Β―² ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è. –‰ –‰―É–¥–Α –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―΅–Η–≤―΄–Φ, –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ, –Η ¬Ϊ–Ψ―²―²–Ψ–Μ–Β –Η―¹–Κ–Α―à–Β ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Β, –¥–Α –ï–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α―¹―²¬Μ, –Θ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―É―΅–Α―è, ―².–Β. ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―É–¥–Β―² ―¹―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –‰–Η―¹―É―¹–Α –Ϋ–Α–Β–¥–Η–Ϋ–Β, –±–Β–Ζ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ―Ä―É–Ε–Α–≤―à–Β–≥–Ψ –ï–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –ù–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ä–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –½–Α―Ö–Α―Ä–Η–Η –≤ 11:12-13 –Ψ 30 ―¹―Ä–Β–±―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö, –Κ–Ψ–Η–Φ–Η –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥ –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ –Ψ―²–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Ω–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ –Ϋ–Β–Φ –‰–Β–≥–Ψ–≤―΄¬Μ. –Δ―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ, –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ―É―é –Γ―Ä–Β–¥―É ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―¨, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α, –≤ –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –ß–Β―²–≤–Β―Ä–≥, –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―¹–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―²–Ψ–≤―è―²―¹―è –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η―²―¨ –Κ –Γ–≤―è―²–Ψ–Ι –ß–Α―à–Β, –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹, –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―É–¥–Ψ–Φ –Η ―Ä–Α―¹–Ω―è―²–Η–Β–Φ, ―É―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―² –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―²–Α–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Γ–≤―è―²–Ψ–≥–Ψ –ü―Ä–Η―΅–Α―â–Β–Ϋ–Η―è.

–‰―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ:–ü―Ä–Α–≤–Φ–Η―Ä

|

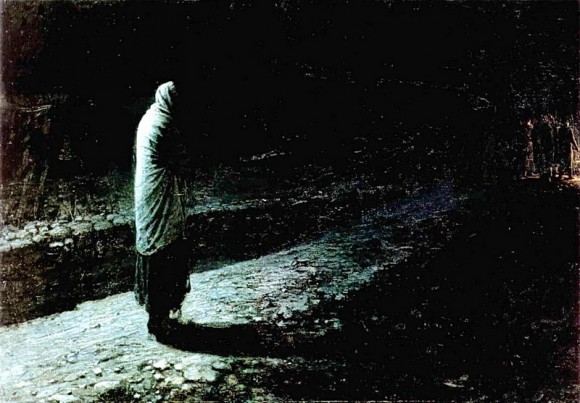

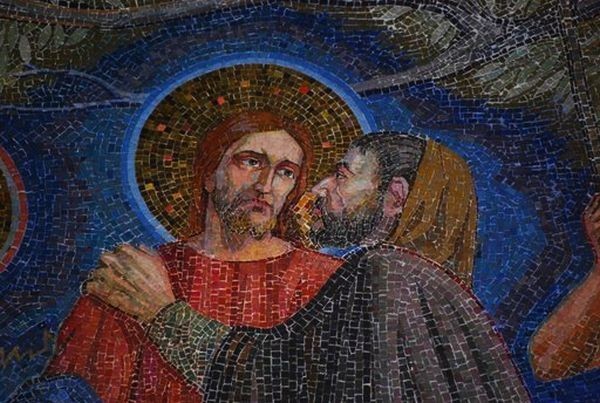

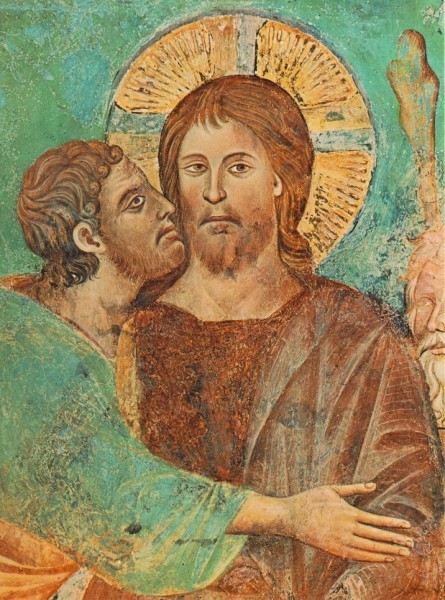

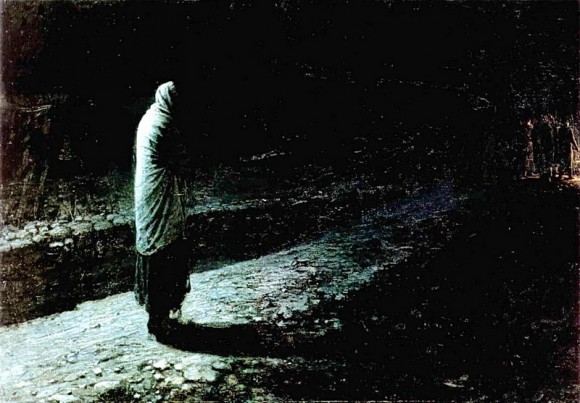

–£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Γ―Ä–Β–¥–Α. –£ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²–Β –‰―É–¥―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α―é ―¹–Β–±―è 08 –Α–Ω―Ä–Β–Μ―è 2015 –≥. –€.–Λ–Η–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Κ –ü―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α βÄ™ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Α―è ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η–Μ–Η –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? –ü―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥ –Η –Ω―¹–Η―Ö–Ψ―²–Β―Ä–Α–Ω–Β–≤―² –€–Α―Ä–Η–Ϋ–Α –Λ–Η–Μ–Ψ–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –‰―É–¥―΄ –‰―¹–Κ–Α―Ä–Η–Ψ―²–Α –Η –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ε–Β –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –¥―É―à–Β –Φ–Ψ–Ε–Β―² ―¹―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Κ–Ψ–Ι –Κ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ―¹–Ψ―΅–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Γ―Ä–Β–¥–Α –Ϋ–Β –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ–≥–Ψ –Ψ―²–Κ–Μ–Η–Κ–Α ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö –≤–Β―Ä―É―é―â–Η―Ö. –ö―É–¥–Α –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ϋ–Α ―¹–Μ―É―Ö―É –Η –Α–Κ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ―΄ –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –ß–Β―²–≤–Β―Ä–≥, –Γ―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Α―è –ü―è―²–Ϋ–Η―Ü–Α, –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Γ―É–±–±–Ψ―²–Α –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –ü–Α―¹―Ö–Α βÄ™ –Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ–Β –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Ψ –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η–Β. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ―² –¥–Β–Ϋ―¨ –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄ –Ω–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Ϋ–Η―é –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η–Μ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –≤ –±–Η–±–Μ–Β–Ι―¹–Κ–Ψ–Ι –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η–Η. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Φ –Η–Ζ –Ϋ–Α―¹ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Α –±–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α, –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Φ―΄-―²–Ψ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄ –Ϋ–Α ―΅―²–Ψ-―²–Ψ, –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Κ―É –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―è –‰―É–¥―΄. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –≥―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Φ ―¹―Ä–Β–¥–Η ―è―¹–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–±–Α. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≤―΄–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―Ä―è–¥ ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄―²―¨ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥―²–Β―΅–Α–Φ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è. –‰ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Ι –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–±–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―é―²―¹―è ―¹ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –î―Ä―É–≥–Η–Φ, –Α –Ϋ–Β ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ–¥–Η–Κ―²–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –≤ ―²–Ψ–Φ ―΅–Η―¹–Μ–Β, –Φ–Ψ―²–Η–≤–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄–≥–Ψ–¥ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è. –‰ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Κ–Α―¹–Α―²―¨―¹―è ―¹–Α–Φ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤, –≤ ―².―΅. –≤ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –£–≥–Μ―è–¥–Η–Φ―¹―è –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –‰―É–¥―΄. –†–Α―¹―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η–Φ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―² –Η, –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ ―¹–Β–±―è. –î–Μ―è –¥–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι –±―É–¥―É―² –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ ―².―΅. –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―²–Β–Κ―¹―²―΄ ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄, –≤–Ζ―è―²―΄–Β –Η–Ζ –ü–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι –Δ―Ä–Η–Ψ–¥–Η –≤ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Β –Ϋ–Α ―Ä―É―¹―¹–Κ–Η–Ι ―è–Ζ―΄–Κ –Η–Β―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Α –ê–Φ–≤―Ä–Ψ―¹–Η―è –Δ–Η–Φ―Ä–Ψ―²–Α. 1. –‰–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―è ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –Γ―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η–Β–ß–Α―¹―²–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―Ö–Ψ―²–Η–Φ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Α–Φ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –≤–Ϋ–Η–Κ–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅–Β–Φ –Ψ–Ϋ –Ε–Η–≤–Β―², ―΅―²–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É–Β―². –ü―¹–Η―Ö–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è –Ψ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―΅–Α―¹―²–Ψ, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –Η–Φ–Β―é―² –≤ –≤–Η–¥―É –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―é ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Β –Ω–Ψ–≤–Β―¹―²–≤―É–Β―², ―΅―²–Ψ –‰―É–¥–Α ¬Ϊ–±―΄–Μ –≤–Ψ―Ä". –û–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η ―¹–Β–±–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι ―è―â–Η–Κ –Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―²―É–¥–Α –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η¬Μ (–‰–Ϋ.12:6). –™―Ä–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι ―²–Β–Κ―¹―² –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ―è–Β―² ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ ¬Ϊ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ¬Μ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Κ–Α–Κ ¬Ϊ–Κ―Ä–Α–Μ¬Μ. –€―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Μ―΄―à–Η–Φ –Ψ ―¹―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η–Η –‰―É–¥―΄. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―è–≤–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β–Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Η–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ 12 –≥–Μ–Α–≤–Β –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Ψ―² –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α: ¬Ϊ–î–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ –Ζ–Α ―²―Ä–Η―¹―²–Α –¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Β–≤ –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Η―â–Η–Φ? –Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Ψ –Ϋ–Η―â–Η―Ö, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –≤–Ψ―Ä¬Μ. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ψ–Ϋ –±―΄–Μ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–≥–Μ–Ψ―â–Β–Ϋ –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Η –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ¬Ϊ–Ω―É―¹―²–Α―è ―²―Ä–Α―²–Α –Φ–Η―Ä–Α¬Μ, –Η–Ζ–Μ–Η–≤–Α–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ –€–Α―Ä–Η–Β–Ι, –≤–Ψ–Ζ–Φ―É―â–Α–Β―² –Β–≥–Ψ. –¦–Β–≥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è –¥–Μ―è –‰―É–¥―΄ –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η ―¹–Α–Φ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―² (–Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ϋ–Α―à–Η –≥–Μ―É–±–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―é―²―¹―è). –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –‰―É–¥–Α –Ε–Β–Μ–Α–Μ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –ï–≥–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω–Ψ―¹―΅–Η―²–Α–Μ, ―΅―²–Ψ ―¹–Φ–Ψ–Ε–Β―² –Η–Ζ–≤–Μ–Β―΅―¨ –≤―΄–≥–Ψ–¥―É –Η–Ζ –Ω–Ψ–Ε–Β―Ä―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Β–Φ―΄―Ö –¥–Μ―è –≥―Ä―É–Ω–Ω―΄. –û–± –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –‰―É–¥―΄ ―¹–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Ε–Β–Φ –Ϋ–Η–Ε–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α ―΅―²–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α―²–Η―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄–≥–Ψ–¥―΄ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β–¥―É―â–Η–Φ –Φ–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è –‰―É–¥―΄ –Ζ–Α –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ. –ê –Κ–Α–Κ–Η–Β –Φ–Ψ―²–Η–≤―΄ ―É –Ϋ–Α―¹? ¬Ϊ–û ―¹–Μ–Β–Ω–Ψ–Β ―²–≤–Ψ–Β ―¹―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η–Β, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η–Φ―΄–Ι! / –‰–Ζ-–Ζ–Α –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²―΄ –≤–Ω–Α–Μ –≤ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, / ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –≤–Β―¹―¨ –Φ–Η―Ä –¥―É―à–Η –Ϋ–Β ―¹―²–Ψ–Η―², / –Κ–Α–Κ ―²―΄ –Ϋ–Α―É―΅–Β–Ϋ –±―΄–Μ; / –Η –≤–Ψ―², –Ϋ–Α–Κ–Η–Ϋ―É–≤ –Ω–Β―²–Μ―é –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è / ―¹ –Ψ―²―΅–Α―è–Ϋ–Η―è, ―É–¥–Α–≤–Η–Μ―¹―è ―²―΄, –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨. / –ü–Ψ―â–Α–¥–Η –¥―É―à–Η –Ϋ–Α―à–Η, –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β –ë–Ψ–Ε–Β, / –Η ―¹–Ω–Α―¹–Η –Ϋ–Α―¹!¬Μ (―²―Ä–Ψ–Ω–Α―Ä―¨ 9-–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄). –‰–Ζ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ ―²–Β–Κ―¹―²–Α –Φ―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ, ―΅―²–Ψ ―²–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ψ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –‰–Η―¹―É―¹, –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Η ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –‰―É–¥―΄, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ψ–Ϋ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ ¬Ϊ–≤–Ω–Α–Μ –≤ –Ζ–Α–±–≤–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ. –Π–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―â–Η–Β –≤–Β―Ä―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –≤ –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η–Η, ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ―è―é―² –≤―΄–±–Ψ―Ä ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α. –£ ―¹―²–Η―Ö–Η―Ä–Β –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄ ―΅–Η―²–Α–Β–Φ: ¬Ϊ–Η–±–Ψ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Β―² –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Β¬Μ. –ö–Α–Κ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Φ―΄ –Φ–Ψ–Ε–Β–Φ –Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄–±–Η―Ä–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―¹―²–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Α―à–Β–Ι –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Β–Ι―¹―²–≤―É―é―â–Β–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥―É–Β–Φ–Ψ–Ι. –ü–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –±–Β―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η–Φ―¹―è –Ψ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α―Ö. –‰ –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α–Φ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è –ë–Ψ–≥―É, ―Ö–Ψ―²―è –û–Ϋ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Β―², –≤ ―².―΅. –≤ –ù–Α–≥–Ψ―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ –Ω―²–Η―Ü–Α―Ö –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ω–Η―²–Α–Β―² –û―²–Β―Ü, –Ψ –Μ–Η–Μ–Η―è―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –û–Ϋ –Ψ–¥–Β–≤–Α–Β―² –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤–Β–Β –Γ–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Ψ–Ϋ–Α. ¬Ϊ–‰―²–Α–Κ –Ϋ–Β –Ζ–Α–±–Ψ―²―¨―²–Β―¹―¨ –Η –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²–Β: ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Φ –Β―¹―²―¨? –Η–Μ–Η ―΅―²–Ψ –Ω–Η―²―¨? –Η–Μ–Η –≤–Ψ ―΅―²–Ψ –Ψ–¥–Β―²―¨―¹―è? –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–ΨβÄΠ –û―²–Β―Ü –≤–Α―à –ù–Β–±–Β―¹–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Ϋ–Α–Β―², ―΅―²–Ψ –≤―΄ –Η–Φ–Β–Β―²–Β –Ϋ―É–Ε–¥―É –≤–Ψ –≤―¹–Β–Φ ―ç―²–Ψ–Φ. –‰―â–Η―²–Β –Ε–Β –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β –Π–Α―Ä―¹―²–≤–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è –Η –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄ –Β–≥–Ψ, –Η ―ç―²–Ψ –≤―¹–Β –Ω―Ä–Η–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¹―è –≤–Α–Φ¬Μ (–€―³, 6, 31-33). –≠―²–Ψ ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η―é –Ω―Ä–Η–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ψ–≤, –Κ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨. –‰―É–¥–Α –Β–Β –Ϋ–Β ―É―¹–≤–Ψ–Η–Μ. –Θ―¹–≤–Ψ–Η–Μ–Η –Μ–Η –Φ―΄? –€―΄ ―΅–Α―¹―²–Ψ –±―΄–≤–Α–Β–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ―΄, –Ϋ–Α–Φ –≤―¹–Β –Φ–Α–Μ–Ψ, –≤―¹–Β –Ϋ–Β ―²–Α–Κ. –ö–Α–Κ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨―¹―è –û―²―Ü―É, –Ω–Ψ–≤–Β―Ä–Η―²―¨ –ï–Φ―É, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, ―΅―²–Ψ –û–Ϋ –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¹―è –Ψ –Ϋ–Α―¹.  –‰―É–¥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―² –Ω–Μ–Α―²―É –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ (–î–Ε–Ψ―²―²–Ψ, –Κ–Α–Ω–Β–Μ–Μ–Α –Γ–Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Ϋ―¨–Η, 1304βÄî1306) 2. –•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄–≥–Ψ–¥ –Ψ―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι, –≤ ―².―΅. –Ψ―² –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Κ ―³–Η–≥―É―Ä–Β –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Α –Η –≤–Μ–Α―¹―²–Η–Γ–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Κ―Ä–Ψ–Φ–Β –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Φ–Α―²–Β―Ä–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≤―΄–≥–Ψ–¥―΄ –Ψ―² ―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–Φ, ―É –‰―É–¥―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–¥―΄, ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹ –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –€–Β―¹―¹–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Κ–Α–Κ –¥―É–Φ–Α–Μ–Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Μ―é–¥–Η ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, ―¹–≤–Β―Ä–≥–Ϋ–Β―² ―Ä–Η–Φ―¹–Κ–Ψ–Β –Η–≥–Ψ –Η –±―É–¥–Β―² –Ω―Ä–Α–≤–Η―²―¨ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–Φ –‰–Ζ―Ä–Α–Η–Μ―è. –£–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ, –‰―É–¥–Α –¥–Α–≤–Ϋ–Ψ ―É–Ε–Β ―Ä–Α–Ζ–Φ―΄―à–Μ―è–Μ –Ψ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ –‰–Η―¹―É―¹ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β ―²–Β–Φ, –Κ–Β–Φ –Ψ–Ϋ –ï–≥–Ψ –≤–Η–¥–Β–Μ. –û–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è ―¹–Μ–Α–±―΄–ΦβÄΠ –≤―ä–Β―Ö–Α–Μ –≤ –‰–Β―Ä―É―¹–Α–Μ–Η–Φ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Μ–Β–Ϋ–Κ–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―è –≤―¹–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –€–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η―¹―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ–Η ―¹―΅–Η―²–Α―é―², ―΅―²–Ψ –‰―É–¥–Α –±―΄–Μ –Η–Ζ –Ζ–Η–Μ–Ψ―²–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹ –Ψ―Ä―É–Ε–Η–Β–Φ –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―Ö–Ψ―²–Β–Μ–Η ―¹–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²―¨ ―Ä–Η–Φ–Μ―è–Ϋ. –‰–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Κ–Η –Ζ–Η–Μ–Ψ―²–Ψ–≤ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―² ―Ä–Η–Φ–Μ―è–Ϋ –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ―è –Ϋ–Α–¥ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β―Ä―Ä–Η―²–Ψ―Ä–Η–Β–Ι –Β–≤―Ä–Β–Β–≤. –½–Η–Μ–Ψ―²―΄, –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, –Ε–¥–Α–Μ–Η –€–Β―¹―¹–Η―é, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥–Η―² –Β–≤―Ä–Β–Β–≤ –Ψ―² ―Ä–Η–Φ–Μ―è–Ϋ. –ù–ΨβÄΠ –û–Ϋ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ―¹―è –Ϋ–Β ―²–Β–ΦβÄΠ –‰ ―²–Ψ–≥–¥–Α –û–Ϋ –Ϋ–Β –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –ï–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨, –Β―¹–Μ–Η –Φ–Ψ―²–Η–≤–Α―Ü–Η―è –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è –±―΄–Μ–Α ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ–Α ―¹ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Κ ―³–Η–≥―É―Ä–Β –≤–Μ–Α―¹―²–Η. –£–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –‰―É–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –≤―΄–≥–Ψ–¥―΄ –Ψ―² –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Κ –±―É–¥―É―â–Η–Φ ―Ü–Α―Ä–Β–Φ, –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Μ–Η–¥–Β―Ä–Ψ–Φ. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β–≥–Ψ –Φ–Β―¹―²–Α –≤ ―¹―Ä–Β–¥–Β –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ι –Ω―Ä–Α–≤―è―â–Β–Ι ―ç–Μ–Η―²―΄ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –≤–Ψ―Ü–Α―Ä–Β–Ϋ–Η―è –‰–Η―¹―É―¹–Α. –ù–Ψ –Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄ –û–Ϋ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –¥–Α–≤–Α–Μ –Ω–Ψ–Ϋ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Η–¥–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β―Ä―²―¨, –Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ–Η―²–Η―΅–Β―¹–Κ―É―é ―Ä–Β–≤–Ψ–Μ―é―Ü–Η―é. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Η ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –Φ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Β–Φ―¹―è ―¹ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ–≥–Η–Κ–Ψ–Ι: –Ω–Ψ–Κ–Α ―²―΄ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι (–±–Ψ–≥–Α―²―΄–Ι, ―É–Φ–Ϋ―΄–Ι, –Α–≤―²–Ψ―Ä–Η―²–Β―²–Ϋ―΄–Ι, –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―΄–Ι –Η ―².–Ω.), ―è ―¹ ―²–Ψ–±–Ψ–Ι, –Α –Β―¹–Μ–Η ―²―΄ ―¹–Μ–Α–± –Η –±–Β―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Β–Ϋ (–Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Μ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η ―².–Ω.), –Β―¹–Μ–Η –Ψ―² ―²–Β–±―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ ―É–Ε–Β –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄–≥–Ψ–¥, ―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―²―΄ –Ϋ―É–Ε–Β–Ϋ. –£ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹–Α–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ –Η –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Β ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è―é―²―¹―è ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―²–Α–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Κ–Α–Κ –≤ ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η–Η ―¹ ―¹―É–Ω―Ä―É–Ε–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Η–Ζ–Φ–Β–Ϋ–Ψ–Ι, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―É–Ε –Ζ–Α–≤–Ψ–¥–Η―² –Μ―é–±–Ψ–≤–Ϋ–Η―Ü―É –Ω–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ε–Β–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β―¹―²–Α–Μ–Α –±―΄―²―¨ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–Β–Κ―¹―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–≤–Μ–Β–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι. –£–Α–Ε–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ε–Β–Ϋ–Α, –Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Β–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨. –ö–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β―², –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –Ϋ–Ψ–≤―΄–Ι –Ψ–±―ä–Β–Κ―² –¥–Μ―è ―É–¥–Ψ–≤–Μ–Β―²–≤–Ψ―Ä–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –¥–Μ―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Α –Ϋ–Β ―Ü–Β–Μ―¨―é. –‰ –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Φ―΄ –Ω–Β―Ä–Β―Ö–Ψ–¥–Η–Φ –Κ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ―É –Ω―É–Ϋ–Κ―²―É: 3. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, –ß–Δ–û –û–Ϋ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –¥–Α―²―¨, ―²–Ψ –Ϋ–Β―² –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –ï–≥–Ψ –Γ–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ–‰―²–Α–Κ, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ –‰–Η―¹―É―¹ –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –±―΄–Μ –¥–Μ―è –‰―É–¥―΄ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤―΄–≥–Ψ–¥, –Η ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ. –ï―¹―²―¨ –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―²―è –‰―É–¥–Α –±―΄–Μ –Η–Ζ–±―Ä–Α–Ϋ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –¥–≤–Β–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –≤–Β―Ä–Η–Μ –≤ –±–Ψ–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ –ï–≥–Ψ, –ö―²–Ψ –û–Ϋ.  –ü–Ψ―Ü–Β–Μ―É–Ι –‰―É–¥―΄, –ß–Η–Φ–Α–±―É―ç, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü XIII –≤–Β–Κ–Α –£ –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η–Η –Φ―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Μ―é–¥–Η –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η –Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Β–Φ―΄–Β, –≤ ―².―΅. –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―³–Α―Ä–Η―¹–Β–Η, ―É―΅–Η―²–Β–Μ–Η –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Α, –Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Ψ–Φ –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η–Η ―¹ –ù–Η–Φ, –≤–Η–¥―è –ï–≥–Ψ ―΅―É–¥–Β―¹–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –Κ–Α–Κ –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Η–Ζ―à–Η―Ö ―¹–Μ–Ψ–Β–≤ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Α ―²–Ψ–≥–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Ϋ–Β―É―΅–Β–Ϋ―΄–Β –Η–Μ–Η –≥―Ä–Β―à–Ϋ―΄–Β (–Φ―΄―²–Α―Ä–Η, –±–Μ―É–¥–Ϋ–Η―Ü―΄), –Η–Μ–Η, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―É–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –ï–≥–Ψ –Κ–Α–Κ –Γ―΄–Ϋ–Α –ë–Ψ–Ε―¨–Β–≥–Ψ. –‰ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β, –Κ―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–Φ, –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Η –ï–≥–Ψ ―¹―É―â–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Φ–Β–Ϋ―è―é―² –≤–Ψ–Ζ–≥–Μ–Α―¹ ―¹ ¬Ϊ–û―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Α!¬Μ –Ϋ–Α ¬Ϊ–†–Α―¹–Ω–Ϋ–Η –ï–≥–Ψ!¬Μ. –‰ ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ ―¹―É―â–Β―¹―²–≤―É–Β―² –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―³–Α―Ä–Η―¹–Β―è–Φ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ε–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Ϋ–Ψ, –≤―¹–Β ―¹–Ψ–±–Μ―é–¥–Α–Μ–Η –Η –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η, –±―΄–Μ–Η ―É–≤–Β―Ä–Β–Ϋ―΄ –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Α–≤–Ψ―²–Β –Η –≤ –Η―²–Ψ–≥–Β –Ω–Ψ―à–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –ï–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η. –‰ –‰―É–¥–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α–Μ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ, ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Μ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –≤–Η–¥–Β–Μ –≤ –ù–Β–Φ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ, ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Α –Ψ–±―ä–Β–Κ―², ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―¹–Φ–Ψ–≥ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–Φ, ―Ö–Ψ―²―è ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―¹ –ù–Η–Φ. –£–Η–¥–Β–≤―à–Η–Β –≤ –ù–Β–Φ –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―²–Α –Η –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―É―é ―³–Η–≥―É―Ä―É –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―é―² ―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η–Β ―É–±―Ä–Α―²―¨ –ï–≥–Ψ –Φ–Β―²–Ψ–¥–Ψ–Φ ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Α (¬Ϊ–Ϋ–Β―² ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α βÄ™ –Ϋ–Β―² –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―΄¬Μ) βÄ™ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Ψ–Ε–Β –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, –ö―²–Ψ –û–Ϋ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Β―¹–Μ–Η –±―΄ –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η, –≤―¹–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ω–Ψ-–¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ―É. –ü–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Η―¹–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Β–Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Β–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤―΄–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ –Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―è―²–Η–Η, –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –¥―É–Φ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι (–Η–Φ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ–Α–Μ–Η, –Η –Ψ–Ϋ–Η –¥–Β–Μ–Α―é―²). –‰ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –≤–Ψ–Ψ–±―â–Β –≤―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –ö―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ–Η. –†–Η–Φ―¹–Κ–Η–Ι –≤–Ψ–Η–Ϋ –¦–Ψ–Ϋ–≥–Η–Ϋ-―¹–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ βÄ™ ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ–Β, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Β –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β. –½–Α–Κ―Ö–Β–Ι ¬Ϊ–Η―¹–Κ–Α–Μ –≤–Η–¥–Β―²―¨ –‰–Η―¹―É―¹–Α, –Κ―²–Ψ –û–Ϋ¬Μ (–¦–Κ, 19, 3), –Η –Φ―΄ –Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ, –Κ–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω–Μ–Ψ–¥―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Φ–Ψ―²–Η–≤–Α―Ü–Η–Η. –ê –Φ―΄ –Η―â–Β–Φ ¬Ϊ–≤–Η–¥–Β―²―¨ –‰–Η―¹―É―¹–Α, –ö―²–Ψ –û–Ϋ¬Μ? –‰–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ ―ç―²–Ψ, –Κ–Α–Κ –‰―É–¥–Β, –Ϋ–Β –Ψ―¹–Ψ–±–Ψ –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ? –•–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, ―É―¹–Ω–Β–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η―²―¨ –ï–≥–Ψ –Ω―Ä–Η –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –¥–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω―è―²–Η―è, –Ω–Β―Ä–≤―΄–Φ–Η –±–Β–≥―É―² –Κ–Ψ –™―Ä–Ψ–±―É, –Ϋ–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Α―Ö –Η ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―É―é –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Η–Φ –≤–Α–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –û–Ϋ, –û–Ϋ –Γ–Α–Φ. –ù–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η―²―¨ ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨, –Ψ–Ϋ–Η ―¹–Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –ï–≥–Ψ. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ –ü–Β―²―Ä, ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α–≤―à–Η–Ι –‰–Η―¹―É―¹–Α –Γ―΄–Ϋ–Ψ–Φ –ë–Ψ–≥–Α (–€―³, 16, 16), –Ω–Ψ–±–Β–Ε–Η―² –Κ ―ç―²–Ψ–Φ―É –Φ–Β―¹―²―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Β–Φ―É ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Α–Ε–Β–Ϋ –û–Ϋ –Γ–Α–Φ. –‰ –‰–Η―¹―É―¹ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹–Β–Ϋ–Η―è, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–≤ –Ϋ–Α –±–Β―Ä–Β–≥―É –Δ–Η–≤–Β―Ä–Η–Α–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ―Ä―è –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ, ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² –ü–Β―²―Ä–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ψ–± –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ, –Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–Φ βÄ™ –Ϋ–Β –Ψ–± –Β–≥–Ψ –Ψ―²―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Η –Η –Ϋ–Β –Ψ –Β–≥–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö βÄ™ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―² ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄: ¬Ϊ–¦―é–±–Η―à―¨ –Μ–Η ―²―΄ –€–Β–Ϋ―è?¬Μ (–‰–Ϋ, 21). –ê –Μ―é–±–Η―²―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α―è. –Θ –‰―É–¥―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ βÄ™ –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –Δ–Ψ–≥–Ψ, ―¹ –ö–Β–Φ –Ψ–Ϋ ―²–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –≤–Φ–Β―¹―²–Β, –Η, ―¹–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Μ―é–±–≤–Η –Κ –ù–Β–Φ―É. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α –Η –Ω–Ψ―¹–Μ–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –ï–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―é–±–Η―²―¨. –¦―é–±–Ψ–≤―¨ –Η –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―²–Β―¹–Ϋ–Ψ ―¹–≤―è–Ζ–Α–Ϋ―΄. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Α–Ω. –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ: ¬Ϊ–≤―¹―è–Κ–Η–Ι –Μ―é–±―è―â–Η–Ι ―Ä–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α –Η –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –ë–Ψ–≥–Α¬Μ (1-–Β –‰–Ϋ, 4, 7). ¬Ϊ–ö–Ψ–≥–¥–Α –≥―Ä–Β―à–Ϋ–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α –Φ–Η―Ä–Ψ, / ―²–Ψ–≥–¥–Α ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ ―¹–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η. / –û–¥–Ϋ–Α ―Ä–Α–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨, ―²―Ä–Α―²―è –Φ–Η―Ä–Ψ –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β, / –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι –Ε–Β ―¹–Ω–Β―à–Η–Μ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ –ë–Β―¹―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ. / –Δ–Α –£–Μ–Α–¥―΄–Κ―É –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Α, / –Α ―ç―²–Ψ―² –Ψ―² –£–Μ–Α–¥―΄–Κ–Η –Ψ―²–¥–Α–Μ―è–Μ―¹―è. / –Δ–Α ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α, / –Α –‰―É–¥–Α ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ–Φ –≤―Ä–Α–≥–Α. / –Γ―²―Ä–Α―à–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ βÄ™ –Ϋ–Β–±―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η–Β, / –≤–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Β βÄ™ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β: / –¥–Α―Ä―É–Ι –Φ–Ϋ–Β –Β–≥–Ψ –Γ–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨, –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Α–¥–Α–≤―à–Η–Ι –Ζ–Α –Ϋ–Α―¹, / –Η ―¹–Ω–Α―¹–Η –Ϋ–Α―¹¬Μ (―¹―²–Η―Ö–Η―Ä–Α ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Η –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄). –€–Α―Ä–Η―è ¬Ϊ–£–Μ–Α–¥―΄–Κ―É –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Α¬Μ –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α –Ψ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β, –Α –‰―É–¥–Α –Ψ―²–¥–Α–Μ―è–Μ―¹―è –Ψ―² –£–Μ–Α–¥―΄–Κ–Η –Η ¬Ϊ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ―¹―è ―Ä–Α–±–Ψ–Φ –≤―Ä–Α–≥–Α¬Μ. –≠―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Α―è –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –€―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β –ë–Ψ–≥–Α –Η –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Κ –ù–Β–Φ―É, –≤ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹ –ù–Η–Φ. –£–Β―Ä–Ϋ–Ψ –Η –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ–Β βÄ™ –Ψ―²–¥–Α–Μ―è―è―¹―¨ –Ψ―² –ù–Β–≥–Ψ, –Φ―΄ ―²–Β―Ä―è–Β–Φ ―¹–≤–Ψ–±–Ψ–¥―É, –≤–Ψ–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α–Β–Φ―¹―è –≤ ―Ä–Α–±―¹―²–≤–Ψ. ¬Ϊ–ß―²–Ψ –≤―΄ –¥–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ―΄, / –Η ―è –≤–Α–Φ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Φ –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―é –≤–Α―à–Β–Φ―É / –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –Η―â–Β―²–Β –≤―΄?¬Μ / βÄ™ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―², –Ω―Ä–Η–¥―è –Κ –±–Β–Ζ–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ / –‰―É–¥–Α, –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥―à–Η–Ι –Ζ–Α –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨ ―¹ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ. / –ü–Ψ―â–Α–¥–Η –¥―É―à–Η –Ϋ–Α―à–Η, –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β –ë–Ψ–Ε–Β, / –Η ―¹–Ω–Α―¹–Η –Ϋ–Α―¹! (―²―Ä–Ψ–Ω–Α―Ä―¨ 9-–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄). –û–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, ―΅―²–Ψ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ–Β―², –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥–Ϋ―É―²–Α, –Α, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β―² ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η ―²–Ψ–≥–Ψ, ―¹ –Κ–Β–Φ –Ϋ–Β―² ―ç―²–Ψ–Ι –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―΅―¨–Β–Ι-―²–Ψ –≤–Ψ–Μ–Β. –ê –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ ―ç―²–Ψ –Β―â–Β –Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–± –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Φ–Ψ–Μ, ―ç―²–Ψ ―è –Ω―Ä–Β–¥–Α―é –Ϋ–Β –Ω–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―é, –Α –Ω–Ψ –≤–Α―à–Β–Φ―É. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ –‰―É–¥–Α. –ö–Β–Φ –±―΄–Μ –‰–Η―¹―É―¹ –¥–Μ―è –‰―É–¥―΄? –ï―¹―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―΄ –Ϋ–Α –Ψ―²–≤–Β―², ―΅–Α―¹―²―¨ –Η–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ―΄ –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Η–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –û–Ϋ –Ϋ–Β –±―΄–Μ –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ –Δ–Β–Φ, –ö―²–Ψ –û–Ϋ –Β―¹―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Ϋ–Β –±―΄–Μ ―¹–Α–Φ–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –¥–Μ―è –Ϋ–Β–≥–Ψ. –ê –ö―²–Ψ –‰–Η―¹―É―¹ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è? –½–Α―΅–Β–Φ –û–Ϋ –Φ–Ϋ–Β?  –ö–Α―Ä―²–Η–Ϋ–Α –ü―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –‰―É–¥―΄ βÄî –€–Η―Ä–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Β–≤–Η―΅. 4. –•–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –±―Ä–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨. –ù–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨–£ –±–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ―É–Ε–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―²–Β–Κ―¹―²–Α―Ö –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è ―É–¥–Β–Μ―è–Β―²―¹―è –€–Α―Ä–Η–Η, –≥–¥–Β ―΅–Α―¹―²–Ψ –Β–Β –Ψ–±―Ä–Α–Ζ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α―¹―²–Β –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ―Ä―²―Ä–Β―²―É –‰―É–¥―΄. –€–Α―Ä–Η―è ―â–Β–¥―Ä–Ψ –Η–Ζ–Μ–Η–≤–Α–Β―² –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ―¹―²–Ψ―è―â–Β–Β –Φ–Η―Ä–Ψ, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α–Β―² ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―² (–Ω–Α―Ä–Α–Μ–Μ–Β–Μ―¨ ―¹ –Μ–Β–Ω―²–Ψ–Ι –≤–¥–Ψ–≤―΄), –Α –‰―É–¥–Α –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η―²―¹―è –Ψ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α―Ö. –ü–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Β, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ –±―Ä–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Β―¹―²–Η–≤―΄–Φ –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ (–Μ―É―΅―à–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ ―ç―²–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Η―â–Η–Φ). –≠―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² –≤ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –Η–Ζ-–Ζ–Α ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―², –ö―²–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ –Η ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² (–Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Α –Κ ―¹–Φ–Β―Ä―²–Η –Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Η―é). ¬Ϊ–ë–Μ―É–¥–Ϋ–Η―Ü–Α –Ω―Ä–Η―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α –Κ –Δ–Β–±–Β, / –Φ–Η―Ä–Ψ ―¹–Ψ ―¹–Μ–Β–Ζ–Α–Φ–Η –Η–Ζ–Μ–Η–≤–Α―è –Ϋ–Α –Ϋ–Ψ–≥–Η –Δ–≤–Ψ–Η, –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Μ―é–±–Β―Ü, / –Η –Ψ―² ―¹–Φ―Ä–Α–¥–Α –Ζ–Ψ–Μ –Η–Ζ–±–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –Ω–Ψ–≤–Β–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Δ–≤–Ψ–Η–Φ! / –î―΄―à–Α–≤―à–Η–Ι –Ε–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η―é –Δ–≤–Ψ–Β―é ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Ι, / –Β–Β –Ψ―²–≤–Β―Ä–≥–Α–Β―² –Η –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Ψ―é –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, / –Ω–Ψ ―¹―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η―é –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α―è –Δ–Β–±―è. / –Γ–Μ–Α–≤–Α, –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β, –Φ–Η–Μ–Ψ―¹–Β―Ä–¥–Η―é –Δ–≤–Ψ–Β–Φ―É!¬Μ (―¹–Β–¥–Α–Μ–Β–Ϋ, –≥–Μ–Α―¹ 3) –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É, –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ―à–Β–Φ―É –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α―²―¨, –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η―²―¨, ―΅–Α―â–Β –Β–Φ―É –±―΄–≤–Α–Β―² –≤―¹–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Φ–Α–Μ–Ψ –Η –Ψ–Ϋ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ, ―Ö–Ψ―²―è –Η –±–Β―Ä–Β―² ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―². –‰―É–¥–Α –¥―΄―à–Α–Μ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨―é βÄ™ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ, –Ψ–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ―¹―²–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ. ¬Ϊ–û–Κ–Α–Ζ–Α–≤―à–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ / –Η –Κ–Ψ–≤–Α―Ä–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Α–≤–Η―¹―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, / –Μ―É–Κ–Α–≤―΄–Ι –‰―É–¥–Α –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Η–≤–Α–Β―² –¥–Α―Ä, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –ë–Ψ–≥–Α, / ―Ä–Α–¥–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ –Ψ―²–Ω―É―â–Β–Ϋ –¥–Ψ–Μ–≥ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, / ―²–Ψ―Ä–≥―É―è –±–Ψ–≥–Ψ–Μ―é–±–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²―¨―é. / –ü–Ψ―â–Α–¥–Η –¥―É―à–Η –Ϋ–Α―à–Η, –Ξ―Ä–Η―¹―²–Β –ë–Ψ–Ε–Β, / –Η ―¹–Ω–Α―¹–Η –Ϋ–Α―¹!¬Μ (―²―Ä–Ψ–Ω–Α―Ä―¨ 9-–Ι –Ω–Β―¹–Ϋ–Η –Κ–Α–Ϋ–Ψ–Ϋ–Α –£–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Ι –Γ―Ä–Β–¥―΄). –Θ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Α –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―Ä–Α―²―¨, –Α –Ϋ–Β –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨, –Ω–Ψ―Ä–Ψ–Ε–¥–Α–Β―² –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ζ–Α–≤–Η―¹―²―¨. –ß–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ, –Ω―Ä–Η–≤―΄–Κ―à–Η–Ι –¥–Β–Μ–Η―²―¨―¹―è, –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Β–Ϋ –Ζ–Α–≤–Η–¥–Ψ–≤–Α―²―¨. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ψ–Ω―΄―²–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―², –Κ–Α–Κ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ψ–Ϋ ―¹–Α–Φ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―², –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―è. –û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Β―à―¨, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―²–Β–Φ–Α –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α, –Κ–Α–Κ –Η –Ψ –Ϋ–Β–Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Ϋ–Β–≤―Ä–Ψ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ε–Β―Ä―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²: ¬Ϊ–€–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ―΅―É, –Α –Ϋ–Β –Ε–Β―Ä―²–≤―΄¬Μ (–€―³, 9, 13) βÄ™ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―²–¥–Α―΅–Η, –Α –Ϋ–Β –Η―¹–Κ―É―¹―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤―΄–Ε–Η–Φ–Α–Ϋ–Η―è –Η–Ζ ―¹–Β–±―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β―². 5. –¦–Ψ–Ε―¨, ―¹―²―Ä–Α―Ö, –Μ–Η―Ü–Β–Φ–Β―Ä–Η–Β–Θ –‰―É–¥―΄ –Β―¹―²―¨ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –≤–Α–Ε–Ϋ–Α―è ―΅–Β―Ä―²–Α βÄ™ –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ, –Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Η–¥–Η–Φ ―ç―²–Ψ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ 12 –≥–Μ–Α–≤–Β –ï–≤–Α–Ϋ–≥–Β–Μ–Η―è –Ψ―² –‰–Ψ–Α–Ϋ–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –€–Α―Ä–Η―è –Η–Ζ–Μ–Η–≤–Α–Β―² –Φ–Η―Ä–Ψ –Η –≤―΄―²–Η―Ä–Α–Β―² –Ϋ–Ψ–≥–Η –‰–Η―¹―É―¹–Α ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≤–Ψ–Μ–Ψ―¹–Α–Φ–Η, –Α –‰―É–¥–Α, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η, –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α–Β―²―¹―è –±–Μ–Α–≥–Ψ―΅–Β―¹―²–Η–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Φ–Β―Ä–Β–Ϋ–Η―è–Φ–Η (–Ω―Ä―è―΅–Β―²―¹―è, –Κ–Α–Κ –ê–¥–Α–Φ –Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ), ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Κ―Ä―΄―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –Ω–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Ψ―²–Η–≤–Α―Ü–Η―é. –û–Ϋ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η―²: ¬Ϊ–î–Μ―è ―΅–Β–≥–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–Α―²―¨ ―ç―²–Ψ –Φ–Η―Ä–Ψ –Ζ–Α ―²―Ä–Η―¹―²–Α –¥–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Β–≤ –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Η―â–Η–Φ?¬Μ (–‰–Ϋ, 12, 5). –î–Α–Μ–Β–Β ―΅–Η―²–Α–Β–Φ: ¬Ϊ–Γ–Κ–Α–Ζ–Α–Μ –Ε–Β –Ψ–Ϋ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ―¹―è –Ψ –Ϋ–Η―â–Η―Ö, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –±―΄–Μ –≤–Ψ―Ä. –û–Ϋ –Η–Φ–Β–Μ –Ω―Ä–Η ―¹–Β–±–Β –¥–Β–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Ι ―è―â–Η–Κ –Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ, ―΅―²–Ψ ―²―É–¥–Α –Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η¬Μ (–‰–Ϋ, 12, 6). –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―ç–Ω–Η–Ζ–Ψ–¥–Β –Φ―΄ –≤–Η–¥–Η–Φ –Ω―Ä–Ψ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Μ―É–Κ–Α–≤―¹―²–≤–Α, –Μ–Ε–Η –Η–Ζ-–Ζ–Α –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η―è –Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ ―²―΄ –Β―¹―²―¨. –ß―²–Ψ ―¹―²–Ψ–Η―² –Ζ–Α ―ç―²–Η–Φ? –Γ―²―Ä–Α―Ö βÄ™ ―¹―²―Ä–Α―Ö ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ, ―¹―²―Ä–Α―Ö, ―΅―²–Ψ –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É–≤–Η–¥―è―², –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι-―²–Ψ ―²―΄ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, ―É―²–Α–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Α–≤–¥―΄ –Ψ ―¹–Β–±–Β (–Κ–Ψ–≥–¥–Α-―²–Ψ –ê–¥–Α–Φ –Η―¹–Ω―É–≥–Α–Μ―¹―è –Η ―É―²–Α–Η–Μ―¹―è, –Ϋ–Β ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è –Ϋ–Α ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ). –‰―É–¥–Α –Ψ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ϋ–Β―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Β―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Φ–Ψ―²–Η–≤–Ψ–≤ –Η –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Φ, –Κ–Α–Κ –Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨. –£–Ϋ―É―²―Ä–Η –Κ–Ψ–Ϋ―³–Μ–Η–Κ―², –±–Ψ―Ä―é―²―¹―è, ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥, –Α, ―¹ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Ε–Β–Μ–Α–Ϋ–Η–Β –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β―²―¨ –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ. –ù–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² –Φ―É–Ε–Β―¹―²–≤–Α –Η ―Ä–Β―à–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η βÄ™ –Μ–Η–±–Ψ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ ¬Ϊ–Ϋ–Β―²¬Μ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ―É ―¹―Ä–Β–±―Ä–Ψ–Μ―é–±–Η―é –Η –Ω―Ä–Ψ–Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨, –Μ–Η–±–Ψ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Η–Φ–Β―²―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –¥–Β–Ϋ–Β–≥. –‰, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –¥–Α–Ε–Β –Μ―É―΅―à–Β, ―΅–Β–Φ –Μ–Η―Ü–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –Η–Ζ ―¹–Β–±―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–Φ ―²―΄ –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β –Ϋ–Β ―è–≤–Μ―è–Β―à―¨―¹―è. –‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –‰―É–¥―΄ –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Ζ–Α–Ϋ–Ψ –Μ–Η―Ü–Β–Φ–Β―Ä–Η–Β–Φ: –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Α–Β―² –Ϋ–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ, –Α –Ζ–Α–≤―É–Α–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ψ βÄ™ –Ω–Ψ―Ü–Β–Μ―É–Β–Φ. –ü–Η―¹–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Κ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η ―Ü–Β–Μ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η βÄ™ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤―É –Φ―΄―¹–Μ–Β–Ι, ―΅―É–≤―¹―²–≤, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η–Ι. –£ –‰―É–¥–Β –Φ―΄ ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Φ. –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α –Ϋ–Α―à –≤–Ζ–≥–Μ―è–¥, –Η–Ζ-–Ζ–Α ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α, ―²–Ψ–Μ–Κ–Α―é―â–Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Μ–Ψ–Ε―¨ –Η –Μ–Η―Ü–Β–Φ–Β―Ä–Η–Β. –ê –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―É –Ϋ–Α―¹ ―Ö–≤–Α―²–Α–Β―² ―¹–Φ–Β–Μ–Ψ―¹―²–Η –±―΄―²―¨ –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Φ–Η –Η ―΅–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ–Η? –î–Μ―è –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Η –ë–Ψ–≥–Ψ–ΦβÄΠ 6. –û–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Ψ –‰―É–¥―΄–‰–Ζ –≤―΄―à–Β―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ―É ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ―É ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ –≤ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö, –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö –Μ―é–±–≤–Η, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ–± –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β –‰―É–¥―΄. –ü–Ψ–¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Α, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Β―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Α―Ö –Ψ–±–Ϋ–Α–Ε–Β–Ϋ–Η―è, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α―é―²―¹―è –Φ–Α―¹–Κ–Η, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Ψ –≤ –Ω. 5. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α―¹―²–Α–Μ–Α –Δ–Α–Ι–Ϋ–Α―è –≤–Β―΅–Β―Ä―è, –Η –≤―¹–Β ―¹–Η–¥–Β–Μ–Η (–≤–Β―Ä–Ϋ–Β–Β βÄ™ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η), –‰―É–¥–Α –≤―¹―²–Α–Μ –Η ―É―à–Β–Μ, –Η ―ç―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ–Ψ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨, –≤–Η–¥–Η–Φ–Ψ, ―²–Α–Κ–Ψ–Β –±―΄–≤–Α–Μ–Ψ ―É–Ε–Β ―Ä–Α–Ϋ–Β–Β, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―²–Η–Μ–Ψ. –‰–Φ–Β–Μ –Μ–Η –‰―É–¥–Α –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –≤ –Ψ–±―â–Η–Ϋ–Β? –û―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Μ―é–±–≤–Η ―¹ ―²–Β–Φ–Η, –Κ–Ψ–Φ―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥–Α–≤–Α―²―¨ –Η ―¹ –Κ–Β–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α–Ζ–¥–Β–Μ―è―²―¨. –ê –Κ–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –Ϋ–Α―à–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ–Η?  –ù–Η–Κ–Ψ–Μ–Α–Ι –™–Β. ¬Ϊ–Γ–Ψ–≤–Β―¹―²―¨. –‰―É–¥–Α¬Μ 7. –Θ –‰―É–¥―΄ –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–Φ–û―²―΅–Α―¹―²–Η –Φ―΄ –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ ―É–Ε–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ–Η. –‰―É–¥–Β –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Α–Μ–Ψ –≤–Β―Ä―΄ –≤–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –Ϋ–Ψ ―É –Ϋ–Β–≥–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Η–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ, –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –ù–Η–Φ. –≠―²–Ψ–Φ―É ―¹–≤–Η–¥–Β―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤―É―é―² ―Ä―è–¥ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤: 1) –Δ―Ä–Η –≥–Ψ–¥–Α –Ψ–Ϋ ―¹ –ù–Η–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ –Η ―²–Α–Κ –Η –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Ϋ―è–Μ, ―΅―²–Ψ –û–Ϋ –Ϋ–Β –€–Β―¹―¹–Η―è, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ω―Ä–Η–¥–Β―² ―¹ –Φ–Β―΅–Β–Φ (–Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Β, –Α –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Ψ―¹–Μ–Β–Ϋ–Κ–Β). 2) –Γ–Α–Φ ―³–Α–Κ―² –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –Ψ–± ―ç―²–Ψ–Φ. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²―¨ –Δ–Ψ–≥–Ψ, ―¹ –ö–Β–Φ ―É ―²–Β–±―è –±―΄–Μ–Η –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è, –ö–Ψ–≥–Ψ ―²―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Β―à―¨. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –‰―É–¥―΄ ―¹―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–≤–Α―é―² ―¹ –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ–Φ –ü–Β―²―Ä–Α. –ù–Ψ –ü–Β―²―Ä, –≤–Φ–Β―¹―²–Ψ ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–±–Β–Ε–Α―²―¨ –≤ ―¹–Α–Φ―΄–Ι –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―², –Κ–Α–Κ ―ç―²–Ψ ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ–Η –≤―¹–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–Η, –Ω–Ψ–¥–≤–Β―Ä–≥ ―¹–Β–±―è ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Ψ―è–Μ―¹―è. –î–≤–Η–Ε–Η–Φ―΄–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Η ―΅―²–Ψ –Ε–Η–≤–Ψ―²–Ϋ―΄–Φ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Ψ–Φ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ―é –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨ –Ψ–Ϋ –Ψ―²―Ä–Β–Κ–Α–Β―²―¹―è, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –≤–Η–¥, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Β―² –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –¥―Ä―É–≥–Α―è ―¹–Η―²―É–Α―Ü–Η―è, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Ψ―²–Η–≤―΄ –Η –¥―Ä―É–≥–Α―è ―³–Ψ―Ä–Φ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. 3) –ù–Β–≤―Ö–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ –≤ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α–Φ –≤–Α–Ε–Β–Ϋ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ (―¹–Φ. –Ω. 3), –Φ―΄ ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ζ–Ψ–±–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨, –Ω―Ä–Η–Φ–Η―Ä–Η―²―¨―¹―è. –ü–Β―²―Ä ―ç―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―², –‰―É–¥–Α βÄ™ –Ϋ–Β―². –ê ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Φ–Β–Ϋ―è –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―² –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ? –ï―¹―²―¨ –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η? –ö–Α–Κ–Η–Β –Ψ–Ϋ–Η? 8. –ù–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –≤–Ζ―è―²―¨ –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –≥―Ä–Β―Ö. –ù–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α–ö–Ψ–≥–¥–Α –Ω―Ä–Η―à–Μ–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –≤–Ζ―è―²―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –≥―Ä–Β―Ö βÄî ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Α) –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α―²―¨ –≥―Ä–Β―Ö –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Η, –±) –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Β–≥–Ψ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Η–Β; –≤) –Ω–Ψ–Κ–Α―è―²―¨―¹―è; –≥) –Ω―Ä–Η–Ι―²–Η –Κ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―¹–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Α―²―¨ –Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è; –¥) –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –≥―Ä–Β―Ö –ë–Ψ–≥―É; –Β) –≤–Β―Ä–Η―²―¨ –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ―¹–Φ–Ψ―΅―¨ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ βÄ™ ―΅―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Β―² –‰―É–¥–Α? –Γ–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α–Β―² ―¹ ―¹–Β–±―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –±―Ä–Ψ―¹–Α–Β―² ―¹―Ä–Β–±―Ä–Β–Ϋ–Η–Κ–Η. –ü–Β―²―Ä –≤–Β―Ä–Η―² –≤ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è, –Α –‰―É–¥–Α βÄ™ –Ϋ–Β―². –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ –ü–Β―²―Ä―É –Ω―Ä–Η–Ϋ―Ü–Η–Ω–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ―΄ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ, –Α –¥–Μ―è –‰―É–¥―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –‰–Ζ –Ω. 3 (–Ϋ–Β―² –Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –‰–Η―¹―É―¹–Α), –Ω. 5 (–Μ–Ψ–Ε―¨, ―¹―²―Ä–Α―Ö, –Μ–Η―Ü–Β–Φ–Β―Ä–Η–Β) –Η –Ω. 7 (–Ϋ–Β―² –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η–Ι ―¹ –ù–Η–Φ) –≤―΄―²–Β–Κ–Α–Β―² –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨ ―¹–≤–Ψ―é –≤–Η–Ϋ―É –Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨―¹―è ―¹ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Α, –Α ―΅–Β―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―²―¨ ―¹–Β–±―è. –≠―²–Ψ –Ω–Ψ–≤–Μ–Β–Κ–Μ–Ψ ―¹–Α–Φ–Ψ―É–±–Η–Ι―¹―²–≤–Ψ –‰―É–¥―΄. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ϋ–Α–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –Μ–Β–≥―΅–Β –¥–Α–Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –Κ–Ψ–≥–Ψ-―²–Ψ, ―΅–Β–Φ ―¹–Β–±―è. –Δ―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ –ë–Ψ–≥―É ―¹–Β–±―è –Μ―é–±–Η―²―¨, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Η –Φ―΄ –Κ ―¹–Β–±–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Φ―¹―è ―΅–Α―¹―²–Ψ –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ ―¹–Κ–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Φ–Β―à–Α―²―¨ –Ϋ–Α–Φ –±―΄―²―¨ –±–Μ–Η–Ε–Β –Κ–Ψ –Ξ―Ä–Η―¹―²―É, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι ―Ö–Ψ―΅–Β―² –Ϋ–Α―¹ –Ω―Ä–Ψ―â–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Ψ―¹―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¨ ―¹ –Ϋ–Α–Φ–Η –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η–Β –Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –ù–Β–≥–Ψ –Ψ–Ϋ–Η ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –Η–Φ–Β―é―² ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –‰–Φ–Β―é―² –Μ–Η –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹? –ù–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Φ―΄ –±―΄–Μ–Η –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄ ―¹ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –ï–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β–Ϋ–Η–Β, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –±―΄ –±―΄―²―¨ ―¹ –ù–Η–Φ.  –ü–Ψ―Ü–Β–Μ―É–Ι –‰―É–¥―΄. –ö–Α―Ä–Α–≤–Α–¥–Ε–Ψ * * *–€―΄ –≤―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Β–Φ―¹―è –≤ –Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –‰―É–¥―΄, –≤–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Β–Φ―¹―è –≤ ―¹–Β–±―è (–‰―É–¥–Α ―²–Ψ–Ε–Β –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Φ –±―΄–Μ ―¹–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β, –Β–≥–Ψ –≥–Ψ―Ä–Η–Ζ–Ψ–Ϋ―² –±―΄–Μ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ–≥―Ä–Α–Ϋ–Η―΅–Β–Ϋ βÄ™ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –≤–Μ–Α―¹―²―¨, –≤―΄–≥–Ψ–¥―΄ –Η ―².–Ω.), –Ϋ–Ψ, –Ϋ–Α ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ –¥–Β–Μ–Β, –Κ–Α–Κ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –≤―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –¦–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ξ―Ä–Η―¹―²–ΑβÄΠ –‰–¥―²–Η –ö –Γ–£–ï–Δ–Θ, –Α –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –û–Δ –Δ–§–€–Ϊ, ¬Ϊ–Κ–Ψ–Ω–Α―è―¹―¨ –≤ –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö¬Μ. –€–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨, ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Α―¹―Ö–Α–Μ―¨–Ϋ–Α―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –£―¹―²―Ä–Β―΅–Η ―¹ –£–Ψ―¹–Κ―Ä–Β―¹―à–Η–Φ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–Φ –±―É–¥–Β―² ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α―²―¨ –Ϋ–Α―¹ –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –Γ–≤–Β―²–Μ–Ψ–Ι –Γ–Β–¥–Φ–Η―Ü–Β. –†–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ βÄ™ –≤ ―¹–Α–Φ–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ–Φ –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ –Γ–≤–Β―²―É, –≤ –Ε–Η–≤―΄―Ö, ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ψ―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è―Ö ―¹ –ù–Η–Φ, –Α –Ϋ–Β –≤ –±–Β―¹–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ–Ι ―³–Ψ–Κ―É―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≥―Ä–Β―Ö–Α―Ö (―²–Ψ –Β―¹―²―¨ –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ε–Β –Ϋ–Α ―¹–Β–±–Β). –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ –Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―¹―è –±–Μ–Η–Ζ–Κ–Η –Κ –ë–Ψ–≥―É, –û–Ϋ –Γ–Α–Φ –Ω―Ä–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹, –¥–Β–Μ–Α–Β―² –Ϋ–Α―¹ –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ¬Ϊ–≤―΄―Ä–Α―¹―²–Α–Β–Φ –Η–Ζ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Η–Ζ –¥–Β―²―¹–Κ–Η―Ö ―à―²–Α–Ϋ–Η―à–Β–Κ¬Μ, –Κ–Α–Κ –Μ―é–±–Η–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Ι –Ψ. –™–Β–Ψ―Ä–≥–Η–Ι –ß–Η―¹―²―è–Κ–Ψ–≤. –î–≤–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ–Α –Ϋ–Α –Κ―Ä–Β―¹―²–Β βÄ™ –Ψ–¥–Η–Ϋ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Η―² –ù–ê –ë–û–™–ê –Η –≤–Η–¥–Η―² –ï–≥–Ψ –Η ―¹–Β–±―è, –±–Β―Ä–Β―² –Ϋ–Α ―¹–Β–±―è –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α –≥―Ä–Β―Ö. (¬Ϊ–€―΄ –Ψ―¹―É–Ε–¥–Β–Ϋ―΄ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ, –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Φ –Ϋ–Α―à–Η–Φ –Ω―Ä–Η―è–Μ–Η, –Α –û–Ϋ –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―Ö―É–¥–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β ―¹–¥–Β–Μ–Α–Μ¬Μ), –Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ–Η–Κ –¥―É–Φ–Α–Β―² –Ψ ―¹–Β–±–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–¥–Ψ–Μ–Ε–Α–Β―² –Ψ―¹―²–Α–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –≥―Ä–Β―Ö–Β (¬Ϊ–û–¥–Η–Ϋ –Η–Ζ –Ω–Ψ–≤–Β―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ζ–Μ–Ψ–¥–Β–Β–≤ –Ζ–Μ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –ï–≥–Ψ –Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ: –Β―¹–Μ–Η –Δ―΄ –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ―¹, ―¹–Ω–Α―¹–Η –Γ–Β–±―è –Η –Ϋ–Α―¹¬Μ). –£–Ω–Β―Ä–Β–¥–Η ―¹–Α–Φ―΄–Β –≤–Α–Ε–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–¥–Α: –£–Β–Μ–Η–Κ–Η–Ι –ß–Β―²–≤–Β―Ä–≥, –Γ―²―Ä–Α―¹―²–Ϋ–Α―è –ü―è―²–Ϋ–Η―Ü–Α, –£–Β–Μ–Η–Κ–Α―è –Γ―É–±–±–Ψ―²–Α –Η, –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –ü–Α―¹―Ö–Α. –‰ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ ―²–Α–Κ –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄―²―¨ ―¹ –ù–Η–Φ βÄ™ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –±―΄―²―¨, –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Ψ –¥–Μ―è –Ϋ–Α―¹ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –û–Ϋ ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ –Ϋ―É–Ε–¥–Α–Β―²―¹―è: ¬Ϊ–ü–Ψ–±―É–¥―¨―²–Β –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Η –±–Ψ–¥―Ä―¹―²–≤―É–Ι―²–Β ―¹–Ψ –€–Ϋ–Ψ―é¬Μ.

–‰―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ:–ü―Ä–Α–≤–Φ–Η―Ä

|

–ö–Α–Κ–Α―è ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü–Α, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Η–Μ–Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨? –ü–Ψ―΅–Β–Φ―É –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―¹–≤–Β―²―¹–Κ–Η–Β –±–Β―¹–Β–¥―΄ –≤―Ä–Β–¥–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è –¥―É―à–Η? –ß―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η―² ―¹ –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Ϋ–Β ―É–Φ–Β―é―â–Β–≥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―è–Ζ―΄–Κ? –£ ―Ü–Β―Ä–Κ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Α–≤―è–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Φ ―è–Ζ―΄–Κ–Β –±–Β―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ–Α –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è ¬Ϊ–Ϋ–Β–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ–Ι¬Μ, ―²–Ψ –Β―¹―²―¨ ¬Ϊ–Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–Ι¬Μ. –ü―Ä–Η―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β ―΅–Β–Φ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–Ι –Η –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι, –Α –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Β–Ι –≤ ―¹–Β–±–Β –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β. –£ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –‰―¹–Α–Ι―è: ¬Ϊ–Δ–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨: –Κ–Ψ–≥–¥–Α –≤ –≤–Η–Ϋ–Ψ–≥―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Η―¹―²–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¹―è ―¹–Ψ–Κ, ―²–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è―²: ¬Ϊ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤―Ä–Β–¥–Η –Β–Β, –Η–±–Ψ –≤ –Ϋ–Β–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β¬Μ (–‰―¹. 65:8) –Γ–Ψ–Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, ¬Ϊ–Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―΄–Ι¬Μ βÄî―ç―²–Ψ –Ω―É―¹―²–Ψ–Ι –Η –Μ–Η―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –±–Μ–Α–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Ι. –î―É―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –Β―¹―²―¨ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –¥―É―Ö βÄî –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ―΄–Ι, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤ ―¹–Β–±–Β –Ϋ–Β –Ϋ–Ψ―¹―è―â–Η–Ι, –≤―΄–≤–Β―²―Ä–Η–≤–Α―é―â–Η–Ι –Η–Ζ –¥―É―à–Η ―²–Β –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Β―¹―²―¨ –Β―â–Β –≤ –Ϋ–Β–Ι. –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Α―è ―ç–Ω–Ψ―Ö–Α βÄî –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η, ―΅―²–Ψ ―Ö–Ψ―΅–Β―à―¨ βÄî –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β –±–Β–Ζ–Ψ–±–Η–¥–Ϋ–Ψ–Β ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β. –ï–Β –¥―É―Ö, –Κ –Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä―É, –≤―Ä–Α–Ε–¥–Β–±–Β–Ϋ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β. –€–Η―²―Ä–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Η―² –ê–Ϋ―²–Ψ–Ϋ–Η–Ι (–ë–Μ―É–Φ) –Ϋ–Β –Ζ―Ä―è –Ψ–¥–Ϋ–Ψ –Η–Ζ ―¹–Μ–Ψ–≤ –Ψ–Ζ–Α–≥–Μ–Α–≤–Η–Μ –≤–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ: ¬Ϊ–€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –Β―â–Β –Φ–Ψ–Μ–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ?¬Μ –ß–Η―²–Α―²―¨ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―²–Β–Κ―¹―²―΄, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Φ–Ψ–Ε–Β―². –ù–Ψ –≤–Ψ―² ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨―¹―è –≤ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―É ―Ü–Β–Μ–Η–Κ–Ψ–Φ, –Ϋ–Α–Ω―Ä―è–≥–Α―²―¨ ―É–Φ, ―É–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –≤–Ϋ–Η–Φ–Α–Ϋ–Η–Β, ―¹―²–Ψ―è―²―¨ –Ω–Β―Ä–Β–¥ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η? –£ –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Α–Ϋ–Β–Φ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Α –Β―¹―²―¨ –Ω–Μ–Ψ–¥ ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–±―Ä–Ψ―¹–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Η―¹―²–Ψ―â–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Ω―É―¹―²―É ―¹–Μ–Ψ–≤–Β―¹–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Β―¹―É―Ä―¹–Ψ–≤. –£ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ–Φ ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ –±―Ä–Α–Κ–Β –Η ―¹–Β–Φ–Β–Ϋ–Η, –Φ–Ψ–Ε–Β―² –±―΄―²―¨ –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ–Β–Ϋ–Ψ –Κ ―è–Ζ―΄–Κ―É –Η ―¹–Μ–Ψ–≤–Α–Φ. ¬Ϊ–ü―É―¹―²―¨ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η–≤–Α―é―²―¹―è –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ–Η ―²–≤–Ψ–Η –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Β, –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Η –≤–Ψ–¥ βÄî –Ω–Ψ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è–Φ¬Μ (–ü―Ä–Η―². 5:16) –Δ–Α–Φ, –≤ –Ω―Ä–Η―²―΅–Α―Ö, –Ω–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²–Β–Κ―¹―²―É –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Β―΅―¨ –Η–¥–Β―² –Ψ –≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤ –±―Ä–Α–Κ–Β, –Ψ –±―Ä–Α―΅–Ϋ–Ψ–Φ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ―É–¥―Ä–Η–Η. –ù–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ βÄî ―ç―²–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹–Β–Φ―è. –û–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―² –¥–Β–Μ–Α, –Ψ–Ϋ–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä―΅–Β―¹–Κ–Η –Φ–Β–Ϋ―è–Β―² –Φ–Η―Ä. –ï–≥–Ψ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β–Μ―¨–Ζ―è –Μ–Η―²―¨ –Ω–Ψ –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è–Φ –Κ–Α–Κ –Φ―΄–Μ―¨–Ϋ―É―é –≤–Ψ–¥―É. –î–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ ―΅–Β–Φ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ ―΅–Β–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α―²―¨. –Δ–Η―Ö–Ψ–Β –Η –Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Ψ–Ζ―Ä–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ–Ψ–≤–Α –≤ ―²–Α–Ι–Ϋ–Ψ–Φ –Φ―Ä–Α–Κ–Β –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η ―²–Α–Κ –Ε–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―¹―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–Ψ–Ϋ–Α―à–Η–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―Ä–Β–±–Β–Ϋ–Κ–Α. –‰–Ϋ–Α―΅–Β –Φ–Η―Ä –±―É–¥–Β―² –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ –≤―΄–Κ–Η–¥―΄―à–Α–Φ–Η, –Ϋ–Β ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Φ–Η –≤―΄–Ε–Η―²―¨ –Η –Ψ–Κ―Ä–Β–Ω–Ϋ―É―²―¨.  –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Β―Ä–Ω–Η―² –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è, –≤―Ä–Α–Ε–¥―É–Β―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ. –î―É―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –≤ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Β –Ψ―â―É―â–Α–Β―² ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É. –Δ–Α–Κ –Η –Μ–Β―²―É―΅–Η–Β –Φ―΄―à–Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―É–Φ–Β–Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η –±―΄ ¬Ϊ–£―΄–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β ―¹–≤–Β―²!¬Μ –ë–Ψ–Μ―²–Ψ–≤–Ϋ―è –Β―¹―²―¨ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β, –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Κ ―¹–Φ―΄―¹–Μ―É βÄî –Μ–Η―à―¨ –±―΄ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ. –≠―²–Ψ ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Φ –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²–Ψ –≤―¹–Β―Ö, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²―è–≥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ. –ß―É–Ε–Η–Β, –¥–Α, ―²–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―²–Η―à–Η–Ϋ―É –±–Ψ–Μ―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Β–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ―¹―²―¨. –û―²―¹―é–¥–Α –≤―΄–≤–Ψ–¥: ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Β―¹―²―¨ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ―é–¥–Β–Ι –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ü―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η–Β –Ε–Β –Ϋ–Β ―²–Β―Ä–Ω–Η―² –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è, –≤―Ä–Α–Ε–¥―É–Β―² –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤ –Ϋ–Β–≥–Ψ. –î―É―Ö –Ω―Ä–Α–Ζ–¥–Ϋ–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è –≤ ―²–Η―à–Η–Ϋ–Β –Ψ―â―É―â–Α–Β―² ―É–≥―Ä–Ψ–Ζ―É. –Δ–Α–Κ –Η –Μ–Β―²―É―΅–Η–Β –Φ―΄―à–Η, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―É–Φ–Β–Μ–Η –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨, –Κ―Ä–Η―΅–Α–Μ–Η –±―΄ ¬Ϊ–£―΄–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β ―¹–≤–Β―²!¬Μ –ë–Ψ–Μ―²–Ψ–≤–Ϋ―è –Β―¹―²―¨ ―è–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β ―³–Ψ–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β, –±–Β–Ζ―Ä–Α–Ζ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –Κ ―¹–Φ―΄―¹–Μ―É βÄî –Μ–Η―à―¨ –±―΄ ―΅―²–Ψ-―²–Ψ –Ζ–≤―É―΅–Α–Μ–Ψ. –≠―²–Ψ ―¹–Η–Ϋ–Ψ–Ϋ–Η–Φ –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –≤―¹–Β―Ö –Ψ―²–Ψ –≤―¹–Β―Ö, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―Ä–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Μ―é–¥―è–Φ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β ―²―è–≥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ. –ß―É–Ε–Η–Β, –¥–Α, ―²–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –Ζ–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è―²―¨ ―²–Η―à–Η–Ϋ―É –±–Ψ–Μ―²–Ψ–Μ–Ψ–≥–Η–Β–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β–Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ―¹―²―¨. –û―²―¹―é–¥–Α –≤―΄–≤–Ψ–¥: ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Ψ –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–≤ –Β―¹―²―¨ –¥–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ψ―²―΅―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Μ―é–¥–Β–Ι –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Α.

–†–Α–Ϋ―¨―à–Β ―Ä–Η―¹–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Α–≥–Η―²–Ω–Μ–Α–Κ–Α―²―΄ –Ϋ–Α ―²–Β–Φ―É: ¬Ϊ–Γ–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤–Ψ–¥―΄ –≤―΄―²–Β–Κ–Α–Β―² –Ζ–Α ―¹―É―²–Κ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α–Ϋ–Α, –Β―¹–Μ–Η ―²–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ–Α ―¹―²―Ä―É–Ι–Κ–Η ―Ä–Α–≤–Ϋ–Α ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Β?¬Μ –Δ–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―Ü–Η―³―Ä―É –Ϋ–Β ―¹–Κ–Α–Ε―É, –Ϋ–Ψ –Ψ–±―ä–Β–Φ ―É―²―Ä–Α―² –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β―²―¹―è ―É―¹―²―Ä–Α―à–Α―é―â–Η–Ι. –£–Β―Ä–Ϋ–Β–Φ―¹―è –Κ –Ϋ–Α―à–Β–Ι ―²–Β–Φ–Β, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Α–Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Η–Β–Ι. –£–Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ―Ä―΄―²–Ψ–≥–Ψ –Κ―Ä–Α–Ϋ–Α βÄî –Ϋ–Β –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–≤–Α―é―â–Η–Ι―¹―è ―Ä–Ψ―². –Δ–Ψ–Μ―â–Η–Ϋ―É ―¹―²―Ä―É–Ι–Κ–Η –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, ―²―É―² ―É–Ε–Β ―¹–Ω–Η―΅–Κ–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η–Κ, –Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä―É―è –Ω–Β―Ä–Β―¹―΄―Ö–Α–Β―² ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Ϋ–Α. –ö–Α–Κ–Ψ–≤―΄ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η? –ü–Ψ–¥―¹―΅–Β―² –Ζ–¥–Β―¹―¨ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Β–Ϋ, –Ϋ–Ψ –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―΄. –ë–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ–Α, –≤–Β–Ζ―É―â–Α―è –Ζ–Β―Ä–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β –≤―΄―¹―΄–Ω–Α–Β―² ―¹–Κ–≤–Ψ–Ζ―¨ ―â–Β–Μ–Η –≤ –±–Ψ―Ä―²–Α―Ö –Κ–Η–Μ–Ψ–≥―Ä–Α–Φ–Φ―΄ –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≥―Ä―É–Ζ–Α. –Δ–Α–Κ –Ε–Β –±–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β―²―¨, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―²–Β–Ω–Μ–Ψ―²―Ä–Α―¹―¹–Α, ―É―¹–Β―è–Ϋ–Ϋ–Α―è –Ϋ–Α―¹–Ω–Β―Ö –Ζ–Α–Μ–Α―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –¥―΄―Ä–Α–Φ–Η, –≥―Ä–Β–Β―² –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β, –Α –±–Α―²–Α―Ä–Β–Η –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―Ö –Β–¥–≤–Α ―²–Β–Ω–Μ―΄–Β. –Δ–Α–Κ–Η–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Η ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η –±–Ψ–Μ―²–Ψ–≤–Ϋ–Β ¬Ϊ–Ϋ–Α –≤–Ψ–Ζ–¥―É―Ö¬Μ, ―¹―Ä–Ψ–¥–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Α–Φ –±–Β–Ζ ―Ü–Β–Μ–Η –Η ―¹–Φ―΄―¹–Μ–Α. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –Κ―¹―²–Α―²–Η, –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ ―¹–≤―è–Ζ―¨ –Φ–Β–Ε–¥―É ―²–Β–Φ–Η –Η ―ç―²–Η–Φ–Η –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–Φ–Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Α –Η ―Ä–Β–Α–Μ―¨–Ϋ–Α. –£–Β–¥―¨ –≤―¹–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Φ–Ψ–Μ―΅―É–Ϋ―΄. –û–Ϋ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―Ä–Β―²–Ϋ―΄ –Η –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ―΄. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―³–Β―Ä–Φ–Β―Ä–Ψ–≤, ―Ä―΄–±–Α–Κ–Ψ–≤, –Μ–Β―¹–Ψ―Ä―É–±–Ψ–≤, ―à–Α―Ö―²–Β―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –±–Ψ–Μ―²―É–Ϋ–Α –±–Ψ–Μ―¨―à–Α―è ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ―¹―²―¨. –ü―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ϋ–Β–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Β–≤–Β―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤ –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –Α–Ϋ–Β–Κ–¥–Ψ―²―΄, –Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Β–Β―²―¹―è ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Ψ –Κ―²–Ψ. –Θ –Φ–Ψ–Μ―΅―É–Ϋ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Ψ–Ω―΄―², –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α, –Ϋ–Ψ –Η –≤–Ψ–¥–Α, ―²–Β–Ω–Μ–Ψ, –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥–Ψ–≤―΄–Β ―¹–±–Ψ―Ä―΄ ―²―Ä–Α―²―è―²―¹―è ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Ϋ–Ψ –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ. –ê –≤–Β–¥―¨ –Φ―΄ ―²–Ψ–Ε–Β –¥–Α–Μ–Β–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―é–Ε–Α–Ϋ–Β, –Ϋ–Ψ ¬Ϊ–≤–Α―Ä–Β–Ε–Κ―É¬Μ –Ω―Ä–Η–Κ―Ä―΄–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Β–Φ. –€–Ψ–Ε–Β―² –Ψ―²―¹―é–¥–Α –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ–Β –¥―Ä―É–≥–Ψ–Β? –ü―É―²―¨ –Η–Ζ –ï–≥–Η–Ω―²–Α –±–Ψ–Μ―²–Ψ–≤–Ϋ–Η –≤ –ü–Α–Μ–Β―¹―²–Η–Ϋ―É –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ –Μ–Β–Ε–Η―² ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ω―É―¹―²―΄–Ϋ―é –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η―è. –ù–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Β–Φ–Ψ–≥–Ψ. –≠―²–Ψ –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Ϋ–Η–Β, –Ω―Ä–Η –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Α–Β―²―¹―è –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―è―è ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ–Φ―΄―¹–Μ–Ψ–≤. –ö–Α–Κ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―² –î–Α–≤–Η–¥: ¬Ϊ–£–Ψ―¹–Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –Φ–Ψ–Β –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β; –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö –Φ–Ψ–Η―Ö –≤–Ψ–Ζ–≥–Ψ―Ä–Β–Μ―¹―è –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨; ―è ―¹―²–Α–Μ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Η–Φ¬Μ. –ù–Ψ –Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤–Ψ―² ―΅―²–Ψ: ¬Ϊ–· ―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Μ: –±―É–¥―É ―è –Ϋ–Α–±–Μ―é–¥–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ω―É―²―è–Φ–Η –Φ–Ψ–Η–Φ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≥―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Φ–Ϋ–Β ―è–Ζ―΄–Κ–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Η–Φ; –±―É–¥―É –Ψ–±―É–Ζ–¥―΄–≤–Α―²―¨ ―É―¹―²–Α –Φ–Ψ–Η, –¥–Ψ–Κ–Ψ–Μ–Β –Ϋ–Β―΅–Β―¹―²–Η–≤―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Ψ –Φ–Ϋ–Ψ―é. –· –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Φ –Η –±–Β–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ, –Η –Φ–Ψ–Μ―΅–Α–Μ –¥–Α–Ε–Β –Ψ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Φ; –Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―¨ –Φ–Ψ―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Μ–Α―¹―¨¬Μ (–ü―¹. 38). –Δ–Ψ –Β―¹―²―¨, ―¹–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±―΄–Μ –Ϋ–Β–Φ –Η –±–Β–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Β–Ϋ. –ê –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Μ–Α–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Ψ―¹―¨, –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨, ―è–Ζ―΄–Κ –Ζ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η–Μ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β –Η –≤–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Β. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨, –Η –Β―¹–Μ–Η ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β –≤ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Β –Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–Η―², ―²–Ψ –Ψ―΅–Β–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Β ―É–Φ–Β–Β―² –Ω–Ψ –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β–Φ―΄–Φ –Η –±–Β–Ζ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ―΄–Φ. –ü―Ä–Ψ―²–Ψ–Η–Β―Ä–Β–Ι –ê–Ϋ–¥―Ä–Β–Ι –Δ–Κ–Α―΅―ë–≤

|

–‰–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –Α―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω–Α –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ–Α (–†―è―à–Β–Ϋ―Ü–Β–≤–Α)

"–™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ϋ–Β –Ψ―¹―É–¥–Η―² ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ"  –ê―Ä―Ö–Η–Β–Ω–Η―¹–Κ–Ψ–Ω –£–Α―Ä–Μ–Α–Α–Φ (–†―è―à–Β–Ϋ―Ü–Β–≤) –Λ–Ψ―²–Ψ ―¹ ―¹–Α–Ι―²–Α slovari.yandex.ru –™–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α, ―¹ –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―²―Ä―É–¥―΄ –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η βÄ™ ―ç―²–Ψ –≥–Μ―É–±–Ψ―΅–Α–Ι―à–Β–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―¹―²―Ä–Α―Ö –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β –Η –Η―¹–Κ―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Β–Β ―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η–Β, ―΅―²–Ψ ―è –Ϋ–Η―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Β–¥ –Ψ―΅–Α–Φ–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Η–Φ–Η, –≤―¹–Β –≤–Ψ –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η ―Ö―É–¥–Ψ, –Η –Β―¹–Μ–Η –±―΄–≤–Α–Β―² –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β, ―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Ψ–Β, –Α –¥–Α―Ä –ë–Ψ–Ε–Η–Ι, –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Φ–Ϋ–Β –Ω–Ψ –ï–≥–Ψ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²–Η, –Α –Ϋ–Β –Ζ–Α –Φ–Ψ–Η –Ζ–Α―¹–Μ―É–≥–Η –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Η. –î–Α –Ϋ–Β –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Φ―¹―è –Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ–Η βÄ™ –Φ―΄ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ζ–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄, –Η–±–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–Ϋ―΄ –Ϋ–Α –¥–Β–Μ–Α –±–Μ–Α–≥–Η–Β. –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ϋ–Α―à–Α –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Α βÄ™ –Κ–Α–Κ, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―²–Η―Ü–Α–Φ –Μ–Β―²–Α―²―¨, –Ω–Β―²―¨, –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨, –¥–Β―Ä–Β–≤―É ―Ä–Α―¹―²–Η –Η ―²–Α–Κ –¥–Α–Μ–Β–Β. –ë―΄–Μ–Ψ –±―΄ –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β–Φ ―¹–Μ―΄―à–Α―²―¨, ―΅―²–Ψ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ψ ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―Ü–≤–Β―²–Α–Φ–Η, –Α –Ω―²–Η―΅–Κ–Α –Κ–Η―΅–Η―²―¹―è ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Μ–Β―²–Α–Β―². –Δ–Α–Κ–Ψ–Β –Ε–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –±–Β–Ζ―É–Φ–Η–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²―¹―è –Κ–Α–Κ–Η–Φ–Η-―²–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ–Η, –Ζ–Α–±―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ ―²–≤–Ψ―Ä–Η―² –Η―Ö –Ω–Ψ ―¹–Η–Μ–Β ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –±–Ψ–≥–Ψ–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥―΄ –Η –Ϋ–Α ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η.

–ù–Β –Η―â–Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Ι –Η –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Η –Η –Ϋ–Β ―É―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α–Ι―¹―è, –Β―¹–Μ–Η –±―΄ ―ç―²–Ψ ―è–≤–Η–Μ–Ψ―¹―¨: ―Ü–Β–Μ―¨ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ βÄ™ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –±–Β―¹–Β–¥–Α ―¹ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η –Ω―Ä–Η–Ω–Α–¥–Α–Ϋ–Η–Β –Κ –ù–Β–Φ―É –≤ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Β –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Η ―É–Φ–Η–Μ–Β–Ϋ–Η―è, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β ―É―¹–Μ–Α–¥–Α, ―²–Α–Κ ―¹–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨, –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄–Φ–Η ―è–≤―¹―²–≤–Α–Φ–Η, ―².–Β., –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Ψ–Φ –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄. –™―Ä–Β―à–Ϋ–Ψ ―¹–Φ–Α–Κ–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Η―â―É ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ―É―é, ―É―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α―²―¨ –Β–Β –≤ ―Ü–Β–Μ―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Α –Ϋ–Α–¥–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨―è. –ü–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Η –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β –Ω–Α–≥―É–±–Ϋ–Ψ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―¹–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è. –ü―Ä–Η –Η―¹–Κ–Α–Ϋ–Η–Η –Ψ–Ϋ–Ψ ―è–≤–Η―²―¹―è, –Ϋ–Ψ ―¹ –Μ–Β–≤–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄, –Ψ―² –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Α –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η –Η –±–Μ―É–¥–Α, - –Ψ–Ϋ –Η―â–Β―² ―¹–Μ–Α―¹―²–Ψ–Μ―é–±―Ü–Β–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Μ―é–±―è―² ―¹–Μ–Α―¹―²―¨, –Α –Ϋ–Β –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Η –ï–≥–Ψ –Ζ–Α–Ω–Ψ–≤–Β–¥–Η, –Η ―²–Ψ–≥–¥–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ –Η –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β ―É ―²–Α–Κ–Η―Ö –±―΄–≤–Α–Β―² –≤–Ζ―΄–≥―Ä–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Μ–Ψ―²–Η –Η –Κ–Α–Κ –±―΄ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Η –Ω–Ψ―Ö–Ψ―²–Μ–Η–≤–Α―èβÄΠ –Δ–Α–Κ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²―¨ –≤―Ä–Α–Ε–Η―è –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ–≥–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ–Ϋ–Α–¥–Β―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Α, –Η―â―É―â–Β–≥–Ψ –Ψ―² –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤―΄ –Ϋ–Β –Φ–Η―Ä–Α –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Β–Ι, –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α –ë–Ψ–Ε–Η―è, ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è, –Α –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄―Ö –Ψ―â―É―â–Β–Ϋ–Η–Ι. –Γ―΅–Η―²–Α–Ι ―¹–Β–±―è –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ―΄–Φ –≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Β―²–Η―² ―²–Β–±―è ―¹–≤–Β―Ä―Ö –Ψ–Ε–Η–¥–Α–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Β, - –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Η―¹―¨ –Ψ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ, –¥–Α–±―΄ –≤―Ä–Α–≥ –Ϋ–Β ―É–Μ–Ψ–≤–Η–Μ –≤ ―¹–Β―²–Η –Ω―Ä–Β–Μ–Β―¹―²–Η, –Ϋ–Β ―É–Ω–Η–≤–Α–Ι―¹―è, –Ϋ–Β ―¹–Φ–Α–Κ―É–Ι, –Ϋ–Β ―²–Β―Ä―è–Ι –Η–Ζ –≤–Η–¥―É, ―΅―²–Ψ ―²―΄ –Η―â–Β―à―¨ –Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Η―è –¥―É―à–Η, –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è, –Α –Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–Μ―¨―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ë–Ψ–Ε–Η―è ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β–Η–Ζ―Ä–Β―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Η―Ö–Α, ―è―¹–Ϋ–Α, ―¹–≤–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Α –Η ―΅–Η―¹―²–Α. –Δ–Ψ–≥–¥–Α –≤―¹–Β ―²–Β–Μ–Β―¹–Ϋ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α ―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ζ–Α―¹―΄–Ω–Α―é―², –Η –≤ ―²–Β–Μ–Β –±―΄–≤–Α–Β―² –Ϋ–Β –≤–Ψ–Ζ–±―É–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –Κ―Ä–Ψ–≤–Η, –Α –Ϋ–Β–Ζ–Β–Φ–Ϋ―΄–Β ―²–Η―Ö–Ψ―¹―²―¨ –Η ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Α. –î–Μ–Η―²―¹―è ―ç―²–Ψ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ–Μ–≥–Ψ, –Κ–Α–Κ –Μ–Α―¹–Κ–Α –û―²―΅–Α―è –Ζ–Α ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η–Β, –Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ϋ–Β–Β –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―¹–Φ–Η―Ä―è–Ι―¹―è. –Γ–Φ–Ψ―²―Ä–Η, –Ϋ–Β –¥―É–Φ–Α–Ι –Ψ ―¹–Β–±–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ, –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Ι, ―΅―²–Ψ ―ç―²–Ψ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―¨, –Ϋ–Β –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è ―²–Ψ–±–Ψ–Ι, –Η –≤―¹–Β –Ε–¥–Η ―É–¥–Α―Ä–Α –≤―Ä–Α–Ε–Η―è –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―²–Η.

–ü―Ä–Η―΅–Α―â–Α―²―¨―¹―è, –Ψ–Ω―è―²―¨, –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―É―¹–Μ–Α–¥―΄ βÄ™ ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Η―¹–Κ–Α–Μ―¹―è –±―΄ –Ϋ–Β –û–Ϋ –Γ–Α–Φ, –Α ―É―¹–Μ–Α–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β –‰–Φ, - –Ϋ–Β –¥–Μ―è ―É―¹–Μ–Α–¥―΄, –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä―è–Β–Φ, –Α –¥–Μ―è –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α–Ϋ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö, ―΅―²–Ψ–±―΄ –¥―É―à–Α –Ϋ–Β –Ϋ―΄–Μ–Α –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö, –Ζ–Α–Ω–Α―¹–Α–Μ–Α―¹―¨ ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Α –±–Ψ―Ä―¨–±―É ―¹ –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–Φ –Η –Ϋ–Α ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β, ―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ –≤ –¥―É―Ö–Β –Ξ―Ä–Η―¹―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–ΗβÄΠ –Η―â–Η –≤ –ü―Ä–Η―΅–Α―¹―²–Η–Η –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≥―Ä–Β―Ö–Ψ–≤, ―¹–Η–Μ―΄ –Ϋ–Α –≤―¹–Β –¥–Ψ–±―Ä–Ψ–Β, –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è ―Ä–Α–Ϋ.

–Θ―¹–Μ–Α–Ε–¥–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Α–Φ–Η, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Ψ–Ι –‰–Η―¹―É―¹–Ψ–≤–Ψ–Ι, –Β―¹―²―¨ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Β ―¹–Μ–Α―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η–Β –Η –Ω–Ψ–≥―Ä–Β―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―².–Κ. –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ ―¹–Μ–Α―¹―²–Ψ–Μ―é–±–Η―è –Κ―Ä–Ψ–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ―Ö–Ψ―²–Η. –ü―Ä–Α–≤–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Ω―É―²―¨ ―²–Α–Κ–Ψ–≤: –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–≤–Η–Ζ–Α–Ι―¹―è, –Η―â–Η ―΅―Ä–Β–Ζ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Μ–Α–¥–Ψ―¹―²–Η, –Α –¥―É―à–Β–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Η―Ä–Α –Η –Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ψ―² –±–Ψ–Μ―è―΅–Β–Κ –Η ―Ä–Α–Ϋ. –ü―Ä–Ψ―¹–Η ―É –ë–Ψ–≥–Α –Η―¹―Ü–Β–Μ–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Μ–Β–Ζ, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤–Β―¹–Β–Μ–Η―è, –Ϋ–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö ―ç–Κ―¹―²–Α–Ζ–Ψ–≤, –Κ–Α–Κ ―É ―¹–Β–Κ―²–Α–Ϋ―²–Ψ–≤. –Δ―Ä–Β–Ω–Β―â–Η –Ψ–±―â–Β–Ϋ–Η―è ―¹ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–Φ –≤ –Γ–≤―è―²―΄―Ö –Δ–Α–Ι–Ϋ–Α―Ö –Η –Φ–Ψ–Μ–Η –ï–≥–Ψ –¥–Α―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Β–±–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è ―²–≤–Ψ–Η―Ö –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Β–Ι, ―¹–Ω–Α―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―¹―²―Ä–Α―Ö, –Μ―é–±–Ψ–≤―¨ –Κ –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Η–Φ, ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β –Η ―².–Ω., –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ―É―é ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨, –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―¹–Β–±–Β: ¬Ϊ–· ―ç―²–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ¬Μ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤―¹–Β ―É–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―΅―É–≤―¹―²–≤–Α ―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α―é―² ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨.

–½–Α ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨ –±–Μ–Α–≥–Ψ–¥–Α―Ä–Η, –Ϋ–Ψ –Η ―²―Ä–Β–Ω–Β―â–Η ―¹–≤–Ψ–Β –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Ψ–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ –Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Ι –Β–Β –≤ ―¹–Β–±–Β –¥–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅–Β–Φ –±–Μ–Α–≥–Ψ–≤–Ψ–Μ–Η―² –ë–Ψ–≥.

–û–±―Ä–Α―â–Α―è―¹―¨ ―¹ –Μ―é–¥―¨–Φ–Η, –Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η, ―΅―²–Ψ –≤―¹–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β –Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ –Ψ–±–Η–¥–Β―²―¨ ―²–Β–±―è, –Ϋ–Β ―¹–Φ―É―â–Α–Ι―¹―è ―ç―²–Η–Φ –Η –Ϋ–Β ―¹–Ψ–±–Μ–Α–Ζ–Ϋ―è–Ι―¹―è: –Ζ–Μ–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Η –Κ –¥–Η–Α–≤–Ψ–Μ―É, –Α –Ψ–±–Η–¥―É ―¹―΅–Η―²–Α–Ι –Ϋ–Α–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Β–±–Β –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β-–Μ–Η–±–Ψ –≥―Ä–Β―Ö–Η, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η ―¹–Α–Φ–Ψ―Ü–Β–Ϋ, –Η –Ϋ–Η―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α–Ι ―¹–Β–±―è –Μ―É―΅―à–Β –¥―Ä―É–≥–Η―Ö, –Μ―É―΅―à–Β –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ–Α βÄ™ –Ψ–Ϋ ―²―É―² –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η ―΅–Β–Φ, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α―²―΅–Η–Κ –≤–Ψ–Μ–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι.

–Δ–Β―Ä–Ω–Η –Ψ–±–Η–¥―΄, –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –¥–Β―Ä–Ζ–Α–Ι –Ω–Ψ –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²–Η –≤–Η–Ϋ–Η―²―¨ –≤ –Ϋ–Η―Ö –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ. –ü–Ψ–≤–Β―Ä―¨, –≤–Η–Ϋ–Α –Μ–Β–Ε–Η―² –Ϋ–Β –≤ –Ϋ–Β–Φ, –Α –≤ ―²–Β–±–Β: –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨ –Ε–Β–Μ–Α–Β―² –Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ ―²–≤–Ψ–Η –≥―Ä–Β―Ö–Η, –≤–Ψ―² –Η –Ω–Ψ―¹―΄–Μ–Α–Β―² ―²–Β–±–Β –Κ–Α–Κ –±―΄ –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―¨ –Η –Ψ–±–Η–¥―É, –Ϋ–Ψ, –Ψ–Ω―è―²―¨ –Ϋ–Α–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α―é, –Ψ–Ϋ–Α –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Α ―²–Ψ–±–Ψ–Ι, ―²–≤–Ψ–Η–Φ–Η –≥―Ä–Β―Ö–Α–Φ–Η, ―Ä–Α–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η, –¥―Ä―É–≥–Η–Φ–Η, –Ω―Ä–Β–Ε–Ϋ–Η–Φ–Η. –‰ –Ω―Ä–Η–Φ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―¨ ―¹ ―Ä–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é, –Κ–Α–Κ –Μ–Β–Κ–Α―Ä―¹―²–≤–Ψ –Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Ψ―² –Γ–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α, –Α –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Ι –Ϋ–Β–±–Β―¹–Ϋ―΄–Φ–Η –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ, ―Ü–Β–Μ–Η―²–Β–Μ–Β–Φ ―²–≤–Ψ–Β–Ι –¥―É―à–Η.

–ë―É–¥―¨ –Ω–Ψ–Κ–Ψ–Β–Ϋ –Ζ–Α –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ–Α: –Η –Ϋ–Α–¥ –Ϋ–Η–Φ –Β―¹―²―¨ ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Η–Ι –Γ―É–¥–Η―è βÄ™ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥―¨, –ö–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –±―É–¥–Β―² ―¹―É–¥–Η―²―¨ –Η –Β–≥–Ψ, –Η ―²–Β–±―è –Ϋ–Β–Μ–Η―Ü–Β–Φ–Β―Ä–Ϋ–Ψ. –ù–Ψ ―²―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–¥―É–Ι―¹―è, –Β―¹–Μ–Η –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ –≤–Ω–Α–¥–Β―² –≤ –±–Β–¥―É, –Ψ–Ϋ –Ε–Β ―²–≤–Ψ–Ι ―Ü–Β–Μ–Η―²–Β–Μ―¨ –±―΄–Μ, –Ω–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Η–Μ–Η –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ. –û―¹―É–Ε–¥–Α―è –Η–Μ–Η –Ζ–Μ–Ψ―Ä–Α–¥―¹―²–≤―É―è –Β–≥–Ψ –±–Β–¥–Β, ―²―΄ ―¹–Α–Φ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―à―¨―¹―è –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Α.

–Δ–Β―Ä–Ω―è –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²–Η ―¹–Ψ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –Φ―΄ ―ç―²–Η–Φ ―¹–≤–Ψ–Η –Ω―Ä–Β–≥―Ä–Β―à–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α–≥–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α–Β–Φ –Ω―Ä–Β–¥ –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Β–Φ –Ϋ–Α–≥―Ä–Α–¥―É –Ζ–Α ―²–Β―Ä–Ω–Β–Ϋ–Η–Β, –Κ–Α–Κ –Φ―É―΅–Β–Ϋ–Η–Κ–ΗβÄΠ –û–±–Η–¥―΅–Η–Κ–Η –±―΄–≤–Α―é―² –Ϋ–Η –Ω―Ä–Η ―΅–Β–Φ βÄ™ –Η–Φ ―²–Ψ –Ω–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Ψ –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ: ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―¨ –Η–¥–Β―² –Ψ―² –ë–Ψ–≥–Α, ―Ö–Ψ―²―è ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ϋ–Η―Ö.

–ï―¹–Μ–Η –≤ –¥―É―à–Β –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Β―²―¹―è –Ψ–±–Η–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Ψ–≥–Ψ, ―²–Ψ –Ζ–Ϋ–Α–Ι βÄ™ ―ç―²–Ψ –Ψ―² –¥–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Α, –Η –Ω–Ψ―¹―Ä–Α–Φ–Η –Β–≥–Ψ, ―²―Ä–Η–Ε–¥―΄ –≤–Ζ–¥–Ψ―Ö–Ϋ―É–≤ –Ψ –Ζ–¥―Ä–Α–≤–Η–Η –Ψ–±–Η–¥―΅–Η–Κ–Α. –Δ–Α–Κ –≤―¹–Β–≥–¥–Α –¥–Β–Μ–Α–Ι, –Ω–Ψ–Κ–Α –Ϋ–Β ―É―¹–Ω–Ψ–Κ–Ψ–Η―²―¹―è ―¹–Β―Ä–¥―Ü–Β, ―¹–Β–±―è –Ε–Β ―É–Κ–Ψ―Ä―è–Ι –Ζ–Α –≥–Ψ―Ä–¥–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –≤–Ψ–Μ–Η –ë–Ψ–Ε–Η–Β–Ι, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―¹–Μ―É―à–Α–Μ–Α –Ψ–±–Η–¥―É.

–ù–Α–Φ ―²–Ψ–≥–¥–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―Ü–Β–Ϋ–Κ–Α –Ϋ–Α –Ϋ–Β–±–Β, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Φ―΄ ―΅―²–Ψ-–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ϋ–Β–≤–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Β―Ä–Ω–Η–Φ ―¹–Ψ –≤―¹―è–Κ–Η–Φ ―¹–Φ–Η―Ä–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, –±–Β–Ζ―Ä–Ψ–Ω–Ψ―²–Ϋ–Ψ, –Κ–Α–Κ –ë–Ψ–Ε–Η–Β –Ω–Ψ–Ω―É―â–Β–Ϋ–Η–Β –Η –Η―¹–Ω―΄―²–Α–Ϋ–Η–Β. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―ç―²–Η–Φ –Ψ―΅–Η―â–Α–Β―²―¹―è –¥―É―à–Α –≤ ―²–Ψ–Ι –Η–Μ–Η –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Φ–Β―Ä–Β –Ψ―² –¥―É―Ö–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α―¹―²–Μ–Β–Ϋ–Η―è.

–ù–Β –Φ―΄―¹–Μ–Η –Ϋ–Η –Ψ –Κ–Ψ–Φ –Ζ–Μ–Α, ―²–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β, –Ϋ–Β –¥–Β–Μ–Α–Ι –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ζ–Μ–Α, –Η–±–Ψ –Ζ–Μ–Ψ βÄ™ –Ψ―² –¥–Η–Α–≤–Ψ–Μ–Α, –Η –Β–≥–Ψ –Ϋ–Β–Ϋ–Α–≤–Η–¥–Η―² –ë–Ψ–≥. –½–Α –≤―¹―è–Κ–Ψ–Β –Ζ–Μ–Ψ, –¥–Α–Ε–Β –≤ –Φ―΄―¹–Μ―è―Ö, –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹–Η―à―¨ –Β–≥–Ψ ―¹ ―΅―É–≤―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Ψ–Κ–Α―è–Ϋ–Η―è –Η ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η―è, ―²―΄ –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―à―¨ –≤–Ψ–Ζ–Φ–Β–Ζ–¥–Η–Β –Ψ―² –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α: –Η–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ―Ä–±―¨, –Η–Μ–Η –Ϋ–Α–Ω–Α―¹―²―¨, –Η–Μ–Η –Φ―É―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é –±―Ä–Α–Ϋ―¨ –Ψ―² –≤―Ä–Α–≥–Α. –ü–Ψ–Κ–Α –Ζ–Μ–Ψ –±―É–¥–Β―² –≤ ―²–Β–±–Β, –¥–Ψ―²–Ψ–Μ–Β –Η –≤―Ä–Α–≥ –±―É–¥–Β―² –≤ ―²–Β–±–Β, –Η –Φ–Ψ–Μ–Η―²–≤–Α ―²–≤–Ψ―è –Ϋ–Β –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Μ–Β―²―¹―è –ë–Ψ–≥–Ψ–Φ.